В принятой в 2008 году Транспортной стратегии Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) развитие транспорта и транспортной инфраструктуры прогнозировалось по энерго-сырьевому, инерционному и инновационному сценариям:

- по энерго-сырьевому варианту общий объем перевозок грузов к 2030 году должен возрасти до 18,2 млрд. т; грузооборот – до 4,2 трлн. т-км;

- по инерционному и инновационному сценариям – перевозки - до 17,9 и 20,7 млрд. т соответственно, грузооборот - до 3,86 и 4,56 трлн. т-км.

Динамика развития транспортного сектора и перевозок за последние пять лет после принятия Стратегии показала, что по основным показателям целевые промежуточные индикаторы не были достигнуты, за исключением объемов погрузки грузов в морских портах. Так, в 2010 г. отставание по погрузке на железной дороге составило 130 млн. т, на автотранспорте – 1,72 млрд. т, на внутреннем водном транспорте – 58 млн. т, а по грузообороту - на 133 млрд. т-км на железных дорогах, 30 млрд. т-км на автотранспорте, 31 млрд. т-км на внутренних водных путях.

Следует отметить, что прогнозные показатели наиболее точно были рассчитаны для морского транспорта, поскольку они основывались на вполне обоснованных данных, которые со временем резко не изменяются, например, тоннаж флота под российским флагом и соответствующие промежуточные индикаторы совпадают по погрузке и превышают показатели по грузообороту.

Анализ динамики инвестиций в транспортную инфраструктуру и определение величины ВВП и грузооборота на душу населения показали, что общая погрузка грузов в 2030 году должна составить примерно 18 млрд. т.

Прогнозировать грузооборот сложнее, так как многое зависит от развития внешнеэкономических связей. Полагаем, что поскольку мощности по перевалке грузов в российских портах предполагается увеличить до 1 млрд. т, то и общий грузоборот может возрасти до 4,2-4,5 трлн. т-км.

Ожидается, что основные объемы грузов по погрузке к 2030 году будут представлены нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей отраслями – 510-535 млн. т, угледобывающей – 430 млн. т (по некоторым оценкам – до 510 млн. т), железорудной промышленностью – до 98-100 млн. т и промышленностью по производству строительных материалов (включая цемент) – до 230 млн. т. Таким образом, только по этим четырем позициям транспортники рассчитывают перевезти (включая транспортировку по трубопроводам) около 1,3 млрд. т грузов.

Основная нагрузка по перевозке грузов придется на транспорт необщего пользования (внутризаводские перевозки, перевозки вскрышных пород, угля и руды из карьеров и т. д.). К нему относится промышленный железнодорожный и автомобильный транспорт необщего пользования.

Согласно прогнозам, представленным в Энергетической стратегии России на период до 2030 года [4.3], через 20 лет добыча угля возрастет с 336 млн. т (2010 г.) до 430 млн. т (по некоторым оценкам, даже до 514-544 млн. т), т. е. - в 1,3-1,6 раза.

Добыча руды на российских карьерах увеличится с 77,2 млн. т (2008 год) до 98 млн. т в 2030 году, т. е. в 1,3 раза.

Объем перевозок грузов автомобильным транспортом необщего пользования ожидается примерно в 2,4 раза выше, чем транспортом общего пользования. Данные пропорции (2,4:1) неизменны на протяжении примерно 10-12 лет и вряд ли существенно изменятся. Таким образом, для вывоза пустой породы, угля, руды потребуется парк карьерных самосвалов в 1,6 раза превышающий современный, т.е. 3 тыс. карьерных самосвалов (они производятся в Беларуси).

Промышленному железнодорожному транспорта потребуется до 2030 года приобрести 4,6-4,8 тыс. новых и модернизировать от 17 до 19 тыс. локомотивов различных моделей и 206-218 тыс. вагонов.

На железнодорожном транспорте к 2030 году (при условии соответствующего развития инфраструктуры) можно довести объемы перевозок до 1,9-2,0 млрд. т. Для освоения данных объемов необходимо поставить компаниям-перевозчикам в период до 2030 года до 23 тыс. локомотивов и 900 тыс. грузовых вагонов. По примерным расчетам, для производства 23 тыс. локомотивов и производства 900 тыс. грузовых вагонов потребуется не менее 4,6 млн. т стали.

До 2000-х годов достижение данных показателей казалось проблематичным, однако результаты работы вагоностроительных заводов в 2010 и в 2011 годах дают основание полагать, что указанные показатели могут быть достигнуты. Так, по данным Росстата, в 2011 году российские вагоностроительные заводы произвели 62,8 тыс. грузовых вагонов, в 2010 – 50,5 тыс., в 2009 году – 23,6 тыс. По данным ОАО РЖД, общие мощности вагоностроительных заводов стран СНГ, в которых приобретаются грузовые вагоны для нужд отечественных железных дорог, доведены до 100 тыс. вагонов в год. Безусловно, показатели могут меняться, поскольку сроки списывания вагонов меняются в зависимости от года выпуска, но общие показатели потребности в них вполне реальны. Добавим, что в настоящее время эффективность использования подвижного состава частными компаниями крайне низкая: время оборота вагона по сравнению с советским периодом возросло с 5 до 13,5-15 суток. В этом также заложен большой потенциал. Что касается подвижного состава, то, по нашему мнению, железнодорожники способны осуществить перевозки тех объемов, которые ожидаются к 2030 году. Еще раз подчеркнем, что большое влияние на ритмичность перевозок будет оказывать эффективность управления парком частных вагонов.

Cложившаяся структура подвижного состава рассчитана на энерго-сырьевой вариант развития экономики. Так, на начало 2012 года в совокупном парке грузовых вагонов (1,098 млн. ед.) преобладали полувагоны (480 тыс. ед.) и цистерны (245 тыс. ед.), в которых перевозят соответственно только сырьевые или преимущественно сырьевые грузы. Наибольшую долю в производственных программах вагоностроительных заводов, по-прежнему, занимают полувагоны и цистерны (соответственно 60 и 22%). (Заказы на морские суда и суда класса «река-море» также сосредоточены на верфях, производящих танкеры для перевозки нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Это свидетельствует о том, что компании – владельцы подвижного состава и флота уверены в своих планах и вкладывают средства в развитие именно данного сегмента хозяйства. Подчеркнем, что сроки окупаемости данных транспортных средств велики – свыше 10 лет, а срок службы превышает 30 лет).

В этой связи полагаем, что ожидание развитие российской экономики по энерго-сырьевому варианту более реально.

4.3.6. Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года

Перспективу развития железнодорожного транспорта задает «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» (далее «Стратегия …»).

Ее основой послужили:

- Транспортная стратегия РФ на период до 2020 года;

- Федеральная целевая программа «Модернизация транспортной системы России (2002 -2010 годы)»;

- Прогноз социально-экономического развития РФ на 2008 год, параметры прогноза на период до 2010 года и предельные уровни цен (тарифов) на продукцию (услуги) субъектов естественных монополий Минэкономразвития России;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ, разработанная Минэкономразвития России на период до 2020 года;

- Интегральный прогноз иновационно-технологической и структурной динамики экономики России на период до 2030 года, разработанный Институтом экономических стратегий Российской академии государственной службы при Президенте РФ, Вычислительным центром РАН и Международным институтом Сорокина-Кондратьева;

- Долгосрочный прогноз Института народно-хозяйственного прогнозиро-вания РАН на период до 2025 года;

- долгосрочные демографические прогнозы ООН и Росстата;

- Прогноз Международного энергетического агентства по развитию миро-вой энергетики до 2030 года;

- Прогноз Всемирного Банка по развитию мировой экономики до 2030 года;

- Расчеты Совета по изучению производительных сил (СОПС) на межрегио-нальной межотраслевой модели РФ;

- Энергетическая стратегия РФ и Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики на период до 2020 года;

- Стратегия развития металлургической промышленности РФ до 2015 года;

- Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности Рос-сии на период до 2015 года;

- Стратегия развития транспортного машиностроения РФ на период до 2015 года;

- Комплекс мер по развитию промышленности строительных материалов;

- Долгосрочная государственная программа изучения недр и воспроизвод-ства минерально-сырьевой базы России на основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья на период до 2020 года;

- Генеральная схема развития нефтепроводного транспорта на период до 2020 года;

- Стратегическая программа до 2010 года и основные направления ОАО РЖД на период до 2015 года;

- Генеральная схема развития железнодорожного транспорта ОАО РЖД до 2015 года;

- Программа создания в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона;

- Программа комплексного освоения ресурсов углеводородного сырья Северо-Западного региона России на период до 2020 года;

- Концепция развития Дальнего Востока и Байкальского региона на долгосрочную перспективу.

Программа «Стратегия развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» была утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 17 июня 2008 года № 877-р.

Ее реализация позволит:

1. Создать инфраструктурные основы для долгосрочного роста экономики России и повышение качества жизни населения, комплексного освоения новых экономических районов страны и доступа к новым источникам природных ресурсов, особенно в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

2. Получить высокий мультипликативный эффект за счет реализации комплексной программы строительства железнодорожных линий, значительно превосходящей по темпам показатели советского периода, на основе консолидированного участия государства, регионов и частных инвесторов.

3. Обеспечить рост транспортной доступности субъектов Российской Федерации и выравнивание их транспортной обеспеченности.

4. Снизить совокупные транспортные издержки за счет повышения эффективности работы железнодорожного транспорта и достижения конкурентоспособного уровня качества транспортных услуг.

5. Довести технический и технологический уровень инфраструктуры и подвижного состава, сферы их содержания и ремонта до лучших мировых стандартов.

6. Решить системную задачу организации движения тяжеловесных поездов и пассажирских поездов с высокими скоростями на единой железнодорожной сети, позволяющей оптимизировать себестоимость перевозок и снизить затраты на строительство автодорог для большегрузных автомобилей.

7. Создать условия для повышения мобильности населения, развития межрегиональных экономических и культурных связей на основе реализации программы развития высокоскоростного и скоростного сообщения между крупнейшими центрами страны, позволяющей сократить время в пути между ними, сделать Россию удобной для туризма, разгрузить автомобильные дороги в междугороднем и пригородном сообщении и т.д.

8. Реализовать прорывные решения в области интеграции железнодорожного транспорта в глобальную транспортно-логистическую систему на основе достижения комплексности и высоких стандартов качества транспортных услуг.

9. Сформировать эффективный и многофункциональный транспортный кластер и превратить российских железнодорожный транспорт в экспортера транспортных продуктов, технологий и технических решений.

10. Придать мощный импульс развитию отечественного научно-производственного комплекса на основе формирования долгосрочного платежеспособного заказа на инновационную технику, технологии, материалы, программно-информационные продукты для технического перевооружения и развития железнодорожного транспорта.

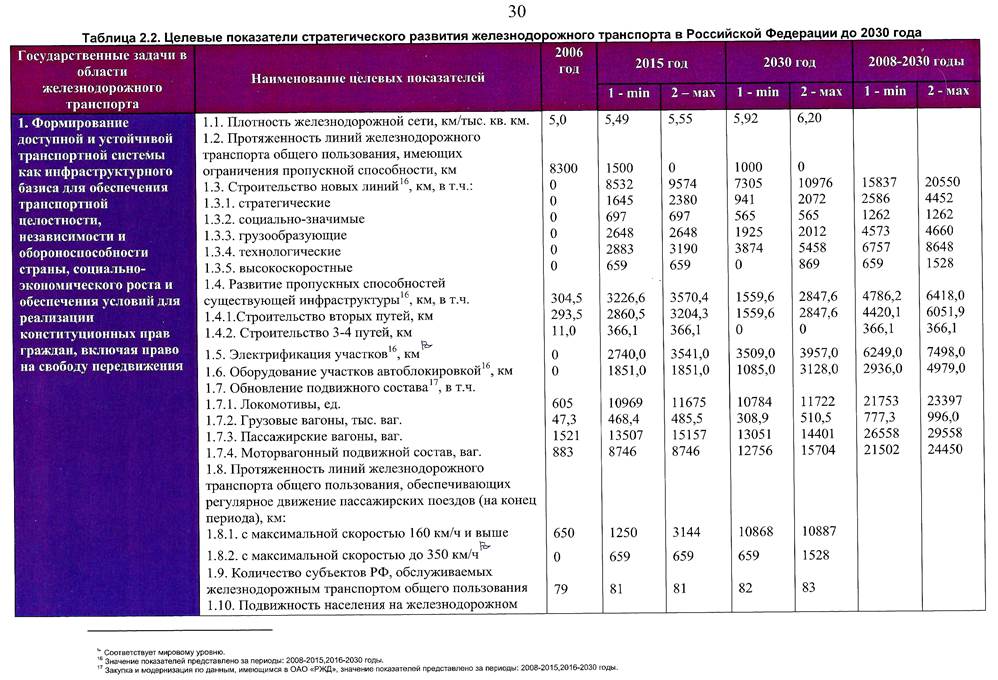

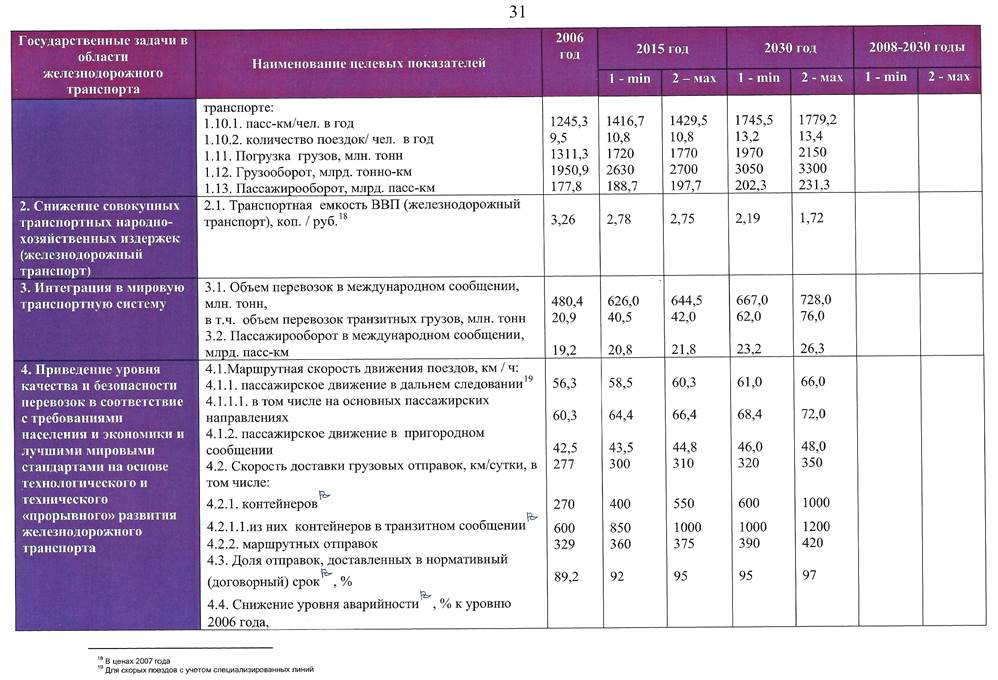

Целевые показатели по вариантам стратегического развития железнодорожного транспорта в РФ до 2030 года, характеризующие достижения поставленных целей и решения государственных задач, представлены в табл. 2.2 «Стратегии …».

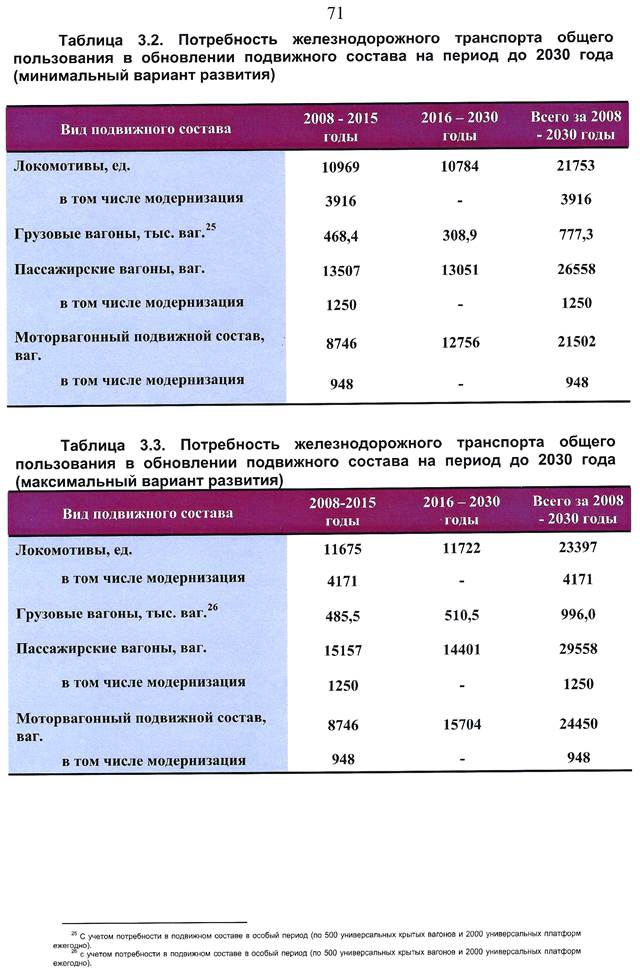

Согласно «Стратегии …» до 2030 года будет организовано производство подвижного состава нового поколения (табл. 3.2 и 3.3 «Стратегии…».

Для этого предусмотрены:

- разработка технических требований на новые типы подвижного состава с минимизацией затрат на жизненный цикл эксплуатации;

- формирование нормативно-методической и статистической базы для упра-вления жизненным циклом технических средств;

- использование новых материалов и конструкций;

- увеличение нагрузки на ось;

- увеличение скоростей движения;

- снижение тары грузовых вагонов;

- применение асинхронного тягового привода;

- модернизация с продлением эксплуатационного ресурса и улучшением технико-экономических характеристик подвижного состава;

- улучшения взаимодействия в системе «колесо-рельс»;

- применение альтернативных источников энергии для локомотивов и спе-циального самоходного подвижного состава.

Целевые параметры грузовых вагонов включают (см. также Федеральную Программу «Разработка и производство в России грузового подвижного состава нового поколения»:

- осевые нагрузки 27 – 30 тс;

- скорости до 140 км/ч;

- применение платформ с раздвижными колесными парами для контрей-лерных перевозок;

- снижение тары грузового вагона на 25%;

- создание специализированных вагонов для маршрутных поездов с нагруз-ками 27 – 30 тс/ось и 8,5 – 9,5 тс/м;

- увеличение наработок грузового вагона на отказ на 30 – 40%;

- создание платформы для скоростной перевозки контейнеров;

- ресурс бандажей не менее 600 тыс. км;

- использование вагонов с кузовом из алюминиевых сплавов.

Целевые параметры пассажирского подвижного состава включают (см. также Федеральную целевую Программу «Разработка и производство пассажирского подвижного состава нового поколения на предприятиях России», утвержденную Постановлением правительства РФ от 28 августа 1997 года, №1083):

- строительство двухэтажных вагонов;

- производство кузовов с использованием композитных материалов;

- создание регионального электропоезда с асинхронным тяговым приводом на скорость до 160 км/ч;

- применение тележек с раздвижными колесными парами;

- производство скоростных и высокоскоростных поездов;

- производство транспортных средств со специальным оборудованием и конструктивными особенностями, обеспечивающими их доступность для пассажиров-инвалидов.

В «Стратегии …» выделены направления развития скоростных и высокоскоростных перевозок (см. рис.3.3 и 3.4 «Стратегии …»). Они должны обеспечить улучшение транспортных связей, создать более привлекательные условия для пассажиров, повысить комфортность и безопасность пассажирских перевозок, сократить время в пути.

Создание привлекательных условий транспортного обеспечения позволит привлечь на железнодорожный транспорт дополнительный пассажиропоток, сократить убыточность пассажирских перевозок и негативное воздействие транспорта на экологию.

Организация скоростного и высокоскоростного движения на железнодорожном транспорте обеспечивает сокращение потребности в подвижном составе, поддержание и дальнейшее стимулирование научно-технического и интеллектуального потенциала страны за счет размещения на отечественных предприятиях заказов на создание новых образцов техники мирового уровня.

«Стратегией …» предусмотрены три комплекса системных программных мероприятий, направленных на повышение скоростей движения на железнодорожном транспорте:

1. Повышение маршрутных скоростей дальних пассажирских поездов, следующих на расстояние более 700 км;

2. Организация скоростного движения между крупными региональными центрами поездов со скоростями до 160-200 км/ч. Общая протяженность скоростного полигона железных дорог России составит более 10 тыс. км;

3. Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ), на которых должно быть обеспечено движение со скоростями до 350 км/ч. Необходимые затраты на это оцениваются в 1,3 млрд. руб.

В «Стратегии …» также сделан упор на перспективность развития тяжеловесного движения. Повышение весовых норм считается одним из приоритетных направлений, позволяющим обеспечить возрастающие объемы перевозок грузов, повысить эффективность работы железных дорог в рыночных условиях.

Участки и направления железных дорог, включенные в перспективный полигон обращения поездов повышенного веса и длины (см. рис.3.5 «Стратегии …»), играют важную роль в осуществлении перевозок грузов на сети железных дорог, так как в перспективе ожидается увеличение перевозок экспортных грузов в направлении портов Северо-Западного и Южного регионов, а также рост внутренних перевозок угля для обеспечения энергетики Урала и Центра страны. Доля общего грузооборота рассматриваемых направлений к 2030 году превысит 50%.

«Стратегией …» ставится задача снизить стоимость эксплуатации подвижного состава и повысить надежность функционирования железно-дорожного транспорта улучшив технико-эксплуатационные показатели транс-портных средств.

4.3.7. Перевозки на железных дорогах мира

Данный анализ произведен на основании [4.10]. Более поздних развернутых сопоставимых данных по всем приведенным выше пока нет. Однако, основываясь на [4.11] можно допустить, что основные рынки труда и сбыта, виды транспорта и технология их работы, структура грузооборота в стране и мире уже состоялись. Поэтому с учетом подобных допущений можно принять, что и на перспективу больших изменений в сделанных наблюдениях и выводах не ожидается.

В последнее время в Европе, Японии, Китае, Тайване и др. странах, уделяют особенное внимание высокоскоростным пассажирским перевозкам. Они для некоторых стран впечатляющие по рекордным скоростям и тому комфорту для пассажиров, который они обеспечивают [4.12]. Тем не менее, существуют и грузовые перевозки; они пока находятся в тени СМИ. Однако, они в отличие от пассажирских, окупаемы и приносят железным дорогам основные доходы, в то время как пассажирские перевозки - нет.

Практика показывает, что железные дороги, осуществляющие только грузовые перевозки, прибыльны, а почти все дороги со смешанным движением грузовых и пассажирских поездов, как правило, дефицитны. В США удалось сделать их рентабельными за счет использования вагонов-платформ для перевозки контейнеров в два яруса. Это, к сожалению, не удается сделать на европейских железных дорогах из-за габаритных ограничений по контактной сети.

Отсюда следует вывод, что грузовые перевозки, по крайней мере, на железных дорогах, где они осуществляются совместно с пассажирскими, требуют большего внимания. Большинство инвесторов в мире знают о выгодах капиталовложений в создание новых грузовых направлений и остерегаются в участии финансирования пассажирских линий, если не гарантируется минимальная рентабельность инвестиций.

Грузовые перевозки составляют около 75 % объема перевозочной работы железных дорог мира. Их доля в общем объеме перевозочной работы не постоянна и зависит от региона. Для Европы этот показатель составляет 60% (без учета железных дорог России, где на грузовые перевозки приходится 80%). В странах ЕС, Швейцарии и Норвегии преобладают пассажирские перевозки; они составляют около 54 %. Почти во всем остальном мире, за исключением Японии, грузовые перевозки составляют основу перевозок железных дорог. В Америке, Австралии железные дороги по преимуществу грузовые (почти на 95 %), и массовость перевозок позволяет держать тарифы на довольно низком уровне, что обеспечивает железным дорогам место на транспортном рынке и возможность быстро окупаться капиталовложениям.

В мировом масштабе доля грузовых перевозок (при уравнивании тонно- и пассажиро-километров) составляет примерно 75 %. Можно утверждать, что средняя удельная стоимость грузовых перевозок намного меньше пассажирских. Например, Национальное общество железных дорог Франции (SNCF) оценивало 1 пассажиро-км в 0,41 франка, а 1 тонна-км только в 0,24 франка, и подобное характерно для большинства железных дорог мира. Поэтому в целом, за исключением Европы и Японии, где в силу особых обстоятельств расширяют сеть высокоскоростных пассажирских линий, большая часть железных дорог остального мира видит свое будущее в грузовых перевозках.

Показатели по странам и регионам. В отличие от европейского континента во время экономического спада в США был проявлен интерес к железным дорогам, не прекращался рост грузовых перевозок в Китае и большинстве стран Юго-Восточной Азии. Это было связано с увеличением спроса на транспортные услуги, который на протяжении многих последних лет увеличивался ежегодно на 4 – 8 %.. Он удвоился за последнее десятилетие в Китае и в США.

В США и Канаде общий объем грузовых перевозок на 14 крупнейших железных дорогах достиг рекордного уровня в 2,0 трлн. т-км, что составило треть мировой перевозочной работы. Железные дороги Китая довели объем грузовых перевозок до 1,3 трлн. т-км.

Напротив, политические, экономические изменения и образование более свободного транспортного рынка положили конец практически монопольному положению железных дорог в СНГ, где объем грузовых железнодорожных перевозок сократился до 1,2 трлн. т-км в России и до 0,7 трлн. т-км в остальных странах СНГ.

В странах Европы, без СНГ, общий объем грузовых перевозок в 1990 – 1993 годах снизился на 30 %, но сначала в 1994, а потом и в 1995 году он вновь вырос почти до 400 млрд. т-км, не достигнув, однако, уровня 1990 года (500 млрд. т-км).

Общий объем перевозочной работы на железных дорогах мира в 1994 году, оцениваемый примерно в 8,5 трлн. приведенных т-км, распределялся по регионам и странам следующим образом: США и Канада — 24,7 %, страны СНГ — 27,6 % (в том числе Россия — 20,6 %), Азия — 30,0 % (в том числе Китай — 18,7 %, Индия — 6,4 %, Япония — 4,9 %), Западная и Центральная Европа — 8,4 %, остальные регионы и страны — 9,3 %.

Тенденции последних лет. Несмотря на то, что во многих странах инвестиции направляются преимущественно в развитие пассажирских перевозок, особенно на высокоскоростные и пригородные линии, в последнее время положение с грузовыми перевозками в Европе улучшилось. Так, в 1994 г. темпы роста грузовых перевозок на железных дорогах 17 стран — членов ЕС, Швейцарии и Норвегии в 5 раз превысили темпы роста пассажирских (7 и 1,4 % соответственно). В 1995 году наблюдался небольшой рост объема грузовых (на 0,9 %) и снижение пассажирских (на 0,4 %) перевозок.

В Китае в 1994 году возрос объем как грузовых, так и пассажирских перевозок (на 4,5 %).

В Индии из-за обострившейся конкуренции со стороны автомобильного транспорта объем пассажирских перевозок за 2 года сократился на 6 %, а грузовых, - остался практически неизменным (рост на 1 %).

В США и Канаде увеличение объема грузовых перевозок составило 9 % в 1994 и 6 % в 1995 году при уменьшении объема пассажирских (кроме пригородных).

В России и других странах СНГ спад грузовых перевозок в 1994 году был более резким, чем пассажирских. Затем тенденция изменилась, и грузовые перевозки на железных дорогах России возросли в 1995 году на 3,3 %.

Фактор совмещения грузовых и пассажирских перевозок. Развитие железнодорожных перевозок за последние десятилетия показывает, что железные дороги со смешанным движением ощущают трудности в развитии обоих видов перевозок. Обычно пассажирские перевозки привлекают большее внимание, имея приоритет, как в эксплуатационной работе, так и в инвестициях по очень простой причине — потому что пассажиры выступают против грузовых перевозок. Правительства и общественное мнение больше заинтересованы в удовлетворении нужд сотен миллионов пассажиров магистральных и пригородных линий, чем потребностей нескольких тысяч грузовладельцев. Железные дороги со смешанным движением вынуждены мириться с приоритетом пассажирских перевозок во всех областях деятельности, хотя опыт показывает, что вопреки всему, грузовые перевозки развиваются быстрее

Япония является наиболее типичным примером создания высокоскоростных пассажирских линий общей протяженностью 2000 км в ущерб обычным пассажирским и грузовым. После 25 лет эксплуатации скоростной сети Синкансен объем пассажирских перевозок с трудом удерживается на достигнутом уровне, а выгоды от высокоскоростных линий не компенсировали потери от сокращения числа пользователей обычных железных дорог. Что касается грузовых перевозок, и до того незначительных, то их объем сократился наполовину. Более того, большой объем инвестиций привел к упадку железных дорог страны из-за накопившихся долгов. После отделения от пассажирских грузовые перевозки находятся в кризисном состоянии и выживают только за счет перевозок с использованием маршрутных и смешанных поездов.

В Европе, где железные дороги приступили к освоению высокоскоростного движения через 15 – 20 лет после Японии, ситуация не столь драматична, но она такая же. Объем пассажирских перевозок, получавших преимущественные инвестиции, рос медленно, а грузовых перевозок, из-за недостатка инвестиций он или стабилизировался, или сократился, за исключением некоторых грузовых железных дорог.

Железные дороги Китая являются единственными со смешанным движением, где снижения объема грузовых перевозок не наблюдалось. Правительство потребовало, чтобы во всех сферах деятельности железных дорог приоритет отдавался грузовым перевозкам, особенно угля, на котором держится вся энергетика и народное хозяйство.

В Индии же, наоборот, подобно Японии и Европе, выбор между грузовыми и пассажирскими перевозками решается в пользу последних.

В США, Канаде, Южной Америке, Австралии и на юге Африки рост объема грузовых перевозок не прекращался, так как в них заинтересовано большинство железных дорог. Ежегодный рост на 5 % в течение последних 15 лет обеспечивался главным образом, благодаря, резкому повышению производительности за счет привлечения отправителей массовых грузов.

Изменения характера грузопотоков. Известно, что преобладающей тенденцией на мировом транспортном рынке является уменьшение удельной массы перевозимых грузов (из-за того, что переработка «тяжелых» сырьевых продуктов стала чаще всего производиться на месте) и объема единичных отправок. Эта тенденция имеет универсальный характер и справедлива как для индустриальных, так и развивающихся стран (правда, в разной степени). Страны — производители первичного сырья, начавшие индустриализацию, как правило, не имеют достаточно развитых транспортных сетей, отвечающих все более ужесточающимся требованиям спроса. Для промышленно развитых стран характерна практика концентрации грузопотоков — все чаще крупные клиенты располагаются вблизи основных центров потребления. Перевозки фрагментируются и ограничиваются по объему, в связи с этим потребность в площадях для временного складирования при каждой операции постоянно уменьшается. Наконец, ненадежность бизнеса исключает целесообразность крупных капиталовложений в транспортную инфраструктуру. Поэтому железные дороги должны быть более гибкими, более способными к диверсификации, увеличению числа и повышению качества оказываемых услуг в условиях жесткой конкуренции и привязки к существующей инфраструктуре.

Автомобильный транспорт в противоположность железнодорожному и водному выигрывает от «легковесности» перевозимых грузов. Крупным рыночным центрам и промышленным предприятиям больше необязательно находиться вблизи железных дорог. Они предпочитают близость к автомагистралям, тем более что всегда существует опасность закрытия подъездных железнодорожных путей.

В то же время сохраняются потоки массовых грузов, таких как уголь, особенно в странах с недостаточно развитой ядерной энергетикой (в том числе и в США). Так, железная дорога Union Pacific, недавно отметившая отправление 50-тысячного маршрутного поезда массой 10 тыс. т с углем, добытым на месторождениях в штате Вайоминг на электростанции восточного побережья, расположенные на расстоянии более 3000 км.

В других регионах мира самыми тяжеловесными являются поезда для перевозки железной руды — в Швеции (на экспорт) и Германии (на импорт). В работе находятся рудовозные поезда массой до 5400 тонн.

В Канаде и Австралии такие поезда имеют массу до 20 тыс. тонн. Для перевозки зерна на экспорт в Америке используют поезда массой до 10 тыс. тонн, строительных материалов в Европе - до 1500 тонн и до 10 тыс. тонн в других странах.

Маршрутизация. Во всех сферах массовых перевозок используют маршрутные поезда. Железные дороги стремятся наилучшим образом использовать здесь свой главный козырь — поезда большой массы, которые позволяют предлагать конкурентоспособные с автомобильным и водным транспортом тарифы и возможность доставки грузов «от двери до двери» без необходимости промежуточных перегрузок и риска потери или порчи груза. При этом эксплуатационные расходы снижаются до минимума, средние скорости доставки ограничиваются лишь техническими вопросами, связанными с движением поездов с высокими скоростями и осевыми нагрузками. В то же время перевозки по принципу «от двери до двери» предполагают наличие железнодорожных линий, проложенных по оптимальному маршруту от пункта отправления до пункта назначения с соответствующими погрузочно-разгрузочными терминалами. Однако таких линий, полностью отвечающих требованиям массовых маршрутных перевозок, пока еще недостаточно.

2015-05-25

2015-05-25 689

689