Проблема близнечества, помимо соответствия парности близнецов общей схеме деления коллектива и мира на две части, интересна и по другим причинам. Отметим в первую очередь, что мифические близнецы имеют своих «земных» представителей—реальные двойни, отношение к которым далеко не одинаково у различных народов. Мы найдем и почитание близнецов, и изгнание их из коллектива, и безжалостное убийство обоих или одного из них26. Существует много попыток объяснения этого разнообразия. Обычно рождение двойни считается сверхъестественным событием, приводящим как к почитанию близнецов, так и к преследованию их. Так, Л. Я. Штернберг считает, что рождение двойни, где бы оно ни имело место, до того исключительное явление, что тут же порождает культ близнецов: «каждый случай рождения близнецов — повод к созданию нового культа» [146, 148]. Той же «противоестественностью» обычно объясняются обычаи, расценивающие близнецов как вредоносных (см., например, [18, 373—5]). Мы не будем рассматривать здесь случаев рождения разнополых близнецов, обвиняемых в большинстве случаев в пренатальном инцесте — о них см. [356, 168—71]. Кстати, Э. Лёб не без оснований считает приписываемую разнополым близнецам вредоносность более поздним явлением, производным от вредоносности любой двойни.

Интересные соображения относительно культа близнецов были высказаны В. Тернером, считающим вслед за Шаперой [468, 135—6], что однополые близнецы в отличие от разнополых являются в ряде африканских традиций менее предпочтительными, так как оба брата (или обе сестры) занимают одно и то же положение в политической структуре и в системе родства; всюду, где система родства всецело определяет социальное положение и всевозможные связи между членами коллектива, рождение близнецов служит источником классификационной путаницы [516, 41—2, 55—6; ср. 403, 443].

Несомненна связь разного отношения к близнецам у различных народов с экономическими особенностями жизни в первобытном обществе. Согласно наблюдению Э. Лёба, примитивные охотники и рыболовы вынуждены убивать одного или обоих близнецов, в то время как ранние земледельцы, высокопродуктивные рыболовы северо-западного побережья Северной Америки, а также большинство скотоводов связывают рождение двойни с идеей плодородия и оказывают близнецам всяческие почести [356, 173]. Однако интересно, что многоплодие у человека и многоплодие у животных не всегда отождествляются. Так, асаба ибо (Нигерия) выбрасывают своих близнецов, полагая, что только животным свойственно рожать двойни [18, 374; 429, 317; ср. 146, 151, прим. 1; 516, 77; 45, 218], т. е. в данном случае судьбу близнецов решает противопоставление «люди—животные».

С изменением условий жизни отношение к близнецам может соответственно измениться. Так, у бавенда (Африка) видны следы былого почитания близнецов, связанного, по-видимому, с развитым у них в прошлом скотоводством, хотя в настоящее время бавенда умерщвляют своих близнецов [356, 167; 490, 91—3; 45, 228— 9, прим. 42]. По-видимому, с социально-экономическими и экологическими особенностями жизни коллектива можно связать и такие (необъяснимые в рамках предложенной Лёбом схемы) явления более сложного порядка, как различные типы организации близнечного культа. По мнению В. Тернера, ндембу (Африка) смотрят на своих близнецов и вообще на всякое проявление дуальности не как на пару подобных вещей, а как на пару противоположностей, что с одной стороны отражает конкуренцию материнского счета родства с вирилокальностью поселения, а с другой — особенности хозяйственной жизни ндембу [516, 69; ср. 517].

В близнечном культе имеется ряд черт, в основе которых лежат универсальные схемы психологического характера, наряду с социальными и экологическими факторами вносящие свой вклад в сложную картину дуалистических представлений. Например, неравнозначность роли братьев в мифической истории общества вряд ли можно достаточно четко объяснить, считая это лишь эффектом наложения двух оценок, даваемых двойне в последовательные стадии. Также не всегда и не все объясняют простые рациональные схемы типа идеи Харриса—Штернберга о двойном отцовстве близнецов [287; 146; ср. 523, 4, 12—4]. По верному замечанию А. М. Золотарева, эта идея не объясняет, почему культ распространяется на обоих близнецов, если только один из них — сын духа [41, 594].

Как уже отмечалось, в мифологической паре братьев-близнецов часто имеется существенная асимметричность. Некоторая асимметричность, по-видимому, присутствует в любой паре противопоставлений [53]. Даже когда братья и не различаются резко по своей роли в культурной истории общества, а наоборот, вместе совершают героические действия, как Возлюбленные Близнецы в мифологии зуньи, все равно они наделяются, мы видели, какими-то, пусть менее неравнозначными, противопоставляемыми чертами. Можно предположить, что эта асимметричность мифических близнецов27 в какой-то мере (несмотря на указанные выше особенности «примитивных» классификаций) отражает реальные различия, усматриваемые в обычной близнечной паре, тем более что между двуяйцевыми близнецами в самом деле встречается довольно большое несходство-

Однако нередко у исследователя возникает искушение приписать нашему далекому предку довольно глубокие знания в той или иной области. Делается это по большей части перед лицом порой действительно поразительных фактов, но, как правило, в стороне остается символическая или психологическая стороны вопроса. Например, у первобытных людей предполагают незаурядные знания в области медицинской генетики, у древних египтян — совершенные эмбриологические познания [499], а безвестным создателям Вед даже, оказывается, были известны такие данные о возникновении жизни на нашей планете, которые лишь приблизительно начинают вырисовываться в свете новейших научных открытий [430]. Так и здесь исследователь, обремененный грузом современных знаний о близнецах, поддается соблазну приписать их непосредственному участнику близнечного культа. Это не значит, конечно, что мы вовсе не должны учитывать удивительной способности «примитивного» человека к чрезвычайно тонким наблюдениям, — речь идет лишь об известной осторожности толкователя. Например, рассматривая широко распространенное поверье, что рождение двойни связано с двойным отцовством, думается, было бы неверным привлекать биологические свидетельства двойного оплодотворения в пользу рациональных истоков этого поверья. Скорее здесь действуют другие механизмы, типа «два требуют двух» — в индоевропейской традиции это идея двойного зачатия [523, 4, 12—4], а у аранда в утробу матери проникают духи двух предков [481, 52].

Остановимся на еще одном круге явлений, вносящих, по-видимому, свой вклад в дуалистический миф и ритуал. Речь пойдет об образе зеркального двойника человека, о его «другом я», который, возможно, имеет связь с близнечным культом.

5. ДВОЙНИК ЧЕЛОВЕКА И ИСТОКИ БЛИЗНЕЧНОГО КУЛЬТА

Как создается у нас образ самого себя? Или другой вопрос, имеющий прямое отношение к первому: как мы реагируем на свое отражение?

Нам уже трудно судить об этом по своим ощущениям, настолько мы привыкли к своему двойнику в зеркале. Но ребенок, когда к нему подносят зеркало, часто протягивает руку за зеркало, чтобы схватить этого другого, смотрящего на него. Интересно, что этот жест часто повторяют обезьяны [27, 48—50]. И вообще, как бы по-разному ни обращались со своим отражением обезьяны, ласкали его и целовали или, наоборот, боялись и угрожали ему, одно очевидно: в зеркале они видят другую обезьяну. Они даже приветствуют свое отражение теми же звуками, которыми приветствуются особи другой породы при первой встрече. Причем приветственный звук в адрес своего отражения не издается в случае группового содержания обезьян, хотя новый «член общества» и принимается во внимание — с ним «болтают», но он вызывает меньше удивления, чем в случаях, когда внезапно предстает перед обезьяной, содержащейся в одиночестве [27, 27]. Таким образом, в отражении видится другой, чужой, образ которого черпается в окружающих чужаках. О том же могут говорить чрезвычайно интересные наблюдения Н. Н. Ладыгиной-Котс над параллельным развитием ребенка и детеныша шимпанзе, в частности, отмеченные ею особенности реакции на зеркало со стороны обоих младенцев [73, 381—2]. Так, полуторагодовалый ребенок, увидев в зеркале себя и мать, говорит: «Мама, дядя» — свое отражение относится к классу «других». Интересно, что бушмены тоже легко узнавали друг друга на фотоснимках, но так и не смогли распознать самих себя [23, 67]28. Возможно, что этот «другой» навсегда остается в нашем отражении, даже когда оно осознается как свое отражение. Характерно, что примерно в двухлетнем возрасте сын Ладыгиной-Котс уже идентифицирует свое отражение, даже целует его и наделяет положительными эпитетами, но в том же возрасте он продолжает угрожать своему двойнику [73, 381—2]. Вообще в образе самого себя, в этом ощущении своего «я» многое остается от другого.

Известно, что ребенок долго говорит о себе в третьем лице. В этом сказывается как особенность обращения к нему со стороны взрослых, так и некоторая трудность осознания своего «я», слияния этого «другого» с самим собой. Даже начало детской речи, так называемая эхолалия, когда ребенок наедине с собой говорит вслух, связывается с первыми шагами в открытии своего «я» — слушание незнакомых звуков собственного голоса может приравниваться к первым исследованиям своего тела и другим первичным действиям, приводящим ребенка к осознанию самого себя [506, 52]. Интересно, что бушмены, так и не распознавшие себя на фотографиях, легко узнали свои голоса — женщины даже рассердились на Ж. Буто за то, что тот «украл их голоса» [23, 67—8]. Самые первые представления о себе связываются, по-видимому, со звуками собственного голоса, хотя он и доходит до нас искаженным, не таким, каким его слышат другие.

На наличие некоего «другого», скрытого в человеке, может указывать и явление коллективного монолога у детей, когда каждый ребенок в группе говорит вслух, но сам с собой. Интересен в этом плане остроумный эксперимент, поставленный Л. С. Выготским для изучения сущности эгоцентрической речи детей. Исследовался коллективный монолог у одноязычных детей, а также в группах с некоторым числом иноязычных и глухонемых детей [26, 327—30]. Мы еще вернемся к этому эксперименту, здесь же отметим, что в одноязычных группах каждый ребенок говорит вслух, но с самим собой, он не ждет ответа от других детей, но возможно, что наличие этих других помогает ему четче чувствовать «другого» в себе.

Иногда присутствие «другого» проявляется самым неожиданным образом. Например, в современном английском языке для выражения будущего времени употребляются для первого лица слова с первоначальным, забытым уже значением долженствования, а для остальных лиц — со значением хотения. Этим вносится некоторый оттенок неуверенности, когда ссылаются на других. Но любопытно, что для внесения аналогичного оттенка неполной уверенности в свои будущие действия употребляются формы другого лица — I will do, He shall do. «Я» и «он» фактически меняются местами, но этот на первый взгляд чисто формальный прием имеет и психологическую основу — ведь на мгновение создается некая амбивалентная величина «я-он», и состоявшаяся в языке встреча с «другим», возможно, не оказалась бы такой легкой, если бы в «я» не было еще чего-то от «другого».

Итак, наше отражение несет что-то от другого, это как бы некий двойник смотрящегося в зеркало. Как мы относимся к этому двойнику? Каков он по своей природе: безразличны ли мы к нему, добр ли он или зол? Мы уже говорили, что разные обезьяны испытывают разные чувства к этому двойнику, что, по-видимому, обусловлено как личными качествами данной особи, так и ее иерархическим статусом в группе — например, притесняемая в колонии обезьяна боится своего отражения и лишь украдкой осмеливается взглянуть на него [27, 48—50]. Поэтому было бы не совсем верным говорить на основании этих данных о природе отношения к своему отражению — если двойник это другой, то и отношение к нему должно быть как к другому. Пожалуй, единственное, что есть общего в поведении обезьян, так это чувство удивления при виде своего двойника в зеркале. Но интересно, что народная традиция все же усматривает в отражении некоторые недобрые свойства — «Ребенку не показывать зеркала, чтоб не был пуглив» [34, 939], хотя наши наблюдения над реакцией детей на зеркало показали примерно такой же разнобой, как и в случае с обезьянами.

Однако более стабильную картину оценки двойника можно получить из этнографических и фольклорных данных. Мы уже говорили о зеркально соотнесенных мифологических парах-антагонистах. Рассмотрим еще один яркий пример, связанный с известной в демонологии чертой злых существ — вывернутостью у них пяток. Знакомый нам уже каджк тоже ходит вперед пятками (кстати,именно так его и выявляют), к тому же, как мы видели, он — зеркальный двойник человека. Но он наш антипод, даже его подражательные действия это антидействия29. Можно найти зеркальные черты и у других существ, наделенных злым началом. Таков, например, образ альмасты [99, 626] — женщины с вывернутыми пятками и закинутыми за плечи грудями, молоко которой смертельно для новорожденного, т. е. образ некоей антиматери. Вспомним также, что один из близнецов мифологической пары, а именно злой, подобно зеркальному отражению, неудачно подражает своему брату. Вообще, по-видимому, человеку неприятен сам акт подражания — ср. мнение, бытующее у ама кзоса (Юго-Вост. Африка), что близнецы постоянно подражают друг другу; чтобы положить конец этому, даже царапают лицо близнецам, когда тем не исполнилось еще и нескольких дней [468, 124].

Можно заключить, что человек усматривает в своем двойнике в зеркале явно вредоносные черты, отражение — не просто другой, но плохой другой. Можно предположить, что это наделение нашего двойника отрицательными качествами вместе с эффектом зеркальной соотнесенности правого и левого у человека и его отражения играет определенную роль в том, что [59, 91—8] признаки «вредоносный» и «левый» обычно попадают в один классификационный ряд.

Но чем обусловлена вредоносность нашего двойника? Может быть, тем, что наш далекий предок в каждом другом видел потенциального врага? Но даже если этот образ вечно настороженного и подозрительного первобытного человека несколько и утрирован, наличие некоего глубоко скрытого в подсознании недоверия к окружающим можно усмотреть в клинических случаях параноидальной мании преследования, когда человек наделяет всех людей вредоносными качествами.

Таким образом, можно предположить, что «другой» в «я», подобно нашему двойнику в зеркале, в чем-то — пусть неосознанно — наделяется отрицательными чертами. В качестве примера можно привести патологические случаи расщепления личности, когда образовавшиеся «индивидуальности» резко противопоставляются по признаку «хороший—плохой» [29, 281]. Личности, получающиеся в результате расчленения, могут стать полярными по целому набору признаков — поведению, общественному статусу, наружности и т. п. Ср. знаменитый случай с Евой Уайт, двойник которой, Ева Блэк, противопоставляется ей и «цветом» своей фамилии (white—black) [50?].

Но двойник наделяется и положительными чертами. Хоть он и другой, он часто принадлежит к лагерю «своих». Например, в описанном выше эксперименте Л. С. Выготского ребенок меньше говорит в обществе иноязычных детей. «Другой» в «я» должен быть не абсолютно чужим, ребенок ищет в нем знакомые черты, знакомые звуки родной речи. Ср. широко известный в этнографии факт наделения всех иноязычных народов отрицательными качествами. Любопытно, что в китайских мифах описывается народ, у которого языки рос? ли в обратном направлении — к горлу. Поэтому когда эти люди разговаривали между собой, другие ничего не понимали [149, 250].

Вспомним еще легенду о Нарциссе, влюбившемся в свое отражение. Однако любопытно, что однояйцевые близнецы-гомосексуалисты категорически отрицают инцестуозную связь с братом [320, 291; 321, 118]. Но надо отметить, что для членов всех пар, рассмотренных Калманом, половое партнерство брата, по-видимому, автоматически исключается ввиду одинаковой сексуальной ориентации обоих братьев. Известны случаи, когда один из близнецов из нормальной в сексуальном отношении гомозиготной пары мыслит о своем брате как о половом партнере — в снах или детских эротических фантазиях [335, 7—8]. О положительной оценке двойника в зеркале может говорить и то, что [76, 284] однояйцевые близнецы гораздо более дружны между собой, чем двуяйцевые. И наконец, о том же свидетельствует и первобытная мифология, где нередко братья-близнецы дружны между собою и оба расцениваются как положительные культурные герои30.

К тому же положительной оценке нашего отражения может в некоторой степени помогать и явление другого порядка: обязательное условие одновременного присутствия человека и его двойника (о чем шла речь в предыдущем разделе).

Отождествление двойника в зеркале со своим «я» также должно так или иначе способствовать — хотя бы неосознанно—положительной оценке этого двойника, ср. «стадию зеркала» в учении Ж. Лакана о человеке, где особое значение в создании «я» придается тому факту, что уже в шестимесячном возрасте ребенок проявляет признаки ликования при виде своего отражения в зеркале [334, 93—100].

Рассмотрим еще одно свойство «другого» в «я». Двойник не сразу появляется в амальгамированном зеркале, многие тысячи лет он подстерегает человека в каждом источнике, в каждой луже, а как утверждает народная пословица, «В луже и сам себя не признáешь» и «В лужу глядеться — и на себя не походить» [34, 463]. Значит, «двойник в луже» должен обладать некоторой нечеткостью и расплывчатостью, что в свою очередь приводит к нечеткости образа самого себя. К тому же определенной нечеткостью обладает у человека картина собственного тела [68, 65—6], связанная с особенностями расположения органов чувств в организме31, что также вносит долю неопределенности в образ «я». Другим свидетельством нечеткости этого образа может служить известный каждому факт — мы можем более или менее четко восстановить в памяти образы всех действующих лиц своего сновидения, кроме самого себя, хотя часто во сне наблюдаем за собой как бы со стороны. О том же говорят данные языка. Так, в абхазском и абазинском языках лишь первое лицо не различает грамматических классов [145, 169], т. е. «я» это скорее некий чувствуемый в себе образ, чем осознаваемый. Интересно, что в русском языке сходная ситуация существует для первого лица настоящего времени: «я делаю», но в прошедшем времени уже производится различение по роду: «я сделал» и «я сделала», что, по-видимому, связано с некоторой отчужденностью прошедшего времени по сравнению с настоящим.

Еще одно свойство двойника связано с вопросом о его способности к диалогу. Может ли человек говорить с тем «другим», скрытым в его «я»? Унаследовал ли двойник от «чужого» и его способность вступать в беседу? Нелепость такой беседы следует, по-видимому, из совмещенности «я» и «другого я» — для диалога необходима дистанция между говорящими. Неудивительно, что подобные «беседы» находят отражение в сфере смешного — ср. анекдоты о внутреннем голосе. Показательно, что в клинических случаях расщепления личности такие диалоги вполне возможны и даже закономерны.

Однако интересно, что двойнику все же приписывается некоторая способность к диалогу. Правда, он молчит, но он должен уметь отвечать — так, эксперимент Выготского показал, что в обществе глухонемых детей ребенок меньше говорит вслух [26, 327—8], т. е. эгоцентрическая речь направлена к кому-то, кто все еще сохраняет некоторые черты собеседника. Но это удивительный «собеседник» — его тождественность с «я» делает его всезнающим и мудрым, знающим ответ на любой вопрос еще до того, как он задан. Возможно, это чувство абсолютного знания «другого я» внесло свой вклад в знаменитый образ Сократа у Платона. Приведем замечательную характеристику этого образа, данную С. С. Аверинцевым: «Но что такое платоновский Сократ? Это идеал радикально недиалогического человека, который не может быть внутренне окликнут, задет и сдвинут с места словом собеседника, который в пылу спора остается всецело непроницаемым, неуязвимым, недостижимым для всякого иного «я», а потому в состоянии манипулировать партнерами в беседе, двигать ими, как вещами, сам никем не движимый» [5, 215].

Можно предположить, что этот «другой» в «я», наделенный абсолютным знанием, играет немаловажную роль во многих логических построениях. Любое логическое заключение строится как бы в процессе спора с этим всезнающим «другим» — в его молчании как бы чувствуется недоверие к сказанному, поэтому каждое высказывание приходится доказывать. Возможно, в этом сказываются вредоносные черты абсолютно мудрого, доставшиеся ему от зеркала. К тому же он «чужой», хотя и слит с «я» — «свои» не требуют доказательств, они верят. Показательно, что приведенная схема находит параллели в идее П. Лоренцена о состязании, споре, лежащих в основаниях математической логики [359; 358].

В заключение коснемся любопытной фигуры первобытной мифологии: это противоречивый образ трикстера — плута и трюкача. Трикстер объединяет в себе полярные свойства обоих братьев-близнецов, наряду с ответственными культурными деяниями он способен на асоциальные выходки, часто обесценивающие его же полезные нововведения. «Возникает вопрос, как стало возможным это сочетание культурного героя и трикстера, мифов творения и анекдотов с плутовскими трюками, шаманских легенд и ритуалов с их шутовским профанированием, доходящим иногда до сатирической остроты?» [87, 177]. Мы не будем разбирать здесь все толкования этого удивительного явления[32], отметим лишь, что трикстер являет собой совмещенную пару «человек и его двойник». Если обычно двойник глубоко скрыт в человеке, то в трикстере оба члена пары равноправны, даже «его тело не есть нечто единое, а его две руки борются одна с другой» [443, 203][33]. В трикстере налицо архетипическая психическая структура исключительной древности, восходящая, по мнению К.-Г. Юнга, к почти еще животному состоянию человечества. Но образ самого трикстера становится возможным лишь как взгляд назад, как оглядка более высокого уровня сознания на это полуживотное состояние [443, 202]. Это абсолютно недифференцированное сознание, эта «тень» человека не исчезает бесследно, а вытесняется в область бессознательного, но иногда, в критические моменты, вновь может создаться «тот мир первородного мрака, где может случиться все, что присуще трикстеру — даже на высших ступенях цивилизации» [443, 206][34].

*

* *

На основании всего сказанного можно представить себе следующую схематическую картину развития явления «человек и его двойник».

1) Человек и его двойник-отражение существуют раздельно друг от друга. Двойник это «другой», «чужой», наделяемый вредоносными чертами. Такая взаимосвязь пары отражается в ряде близнечных культов и мифов, в которых братья во всем зеркально противопоставлены.

2) Человек и его двойник совмещаются. Двойник в зеркале способствует утверждению «другого» в образе самого себя. В мифологии этому состоянию соответствует противоречивый образ трикстера, в психологии — абсолютно недифференцированное сознание на заре человеческой истории.

3) Двойник глубоко запрятан в «я». «Я» и «другое я» почти слиты, и только в критические моменты возможно восстановление первоначальной разделенности. Двойник приобретает некоторые положительные черты, что находит свое отражение в близнечных мифах, расценивающих обоих братьев как положительных.

Приведенная схема, разумеется, не означает, что эволюция образа самого себя однозначно влечет за собой соответствующую историческую последовательность в близнечном культе — от братьев-антиподов через образ трикстера к героической паре культурных героев. Если последовательность стадий в процессе становления образа «я», по-видимому, всегда соответствует приведенной, то для мифов и культов не существует такой однозначности. Вряд ли вообще можно обнаружить какой-нибудь один мифологический цикл, где бы с достоверностью прослеживалась указанная последовательность переходов. Часто, наоборот, после состояния 3 следует состояние 1 [42, 294—5]. Дело в том, что, как уже отмечалось, отношение к близнецам — и вообще к мультиплетным рождениям — диктуется не в последнюю очередь экономическими условиями жизни первобытного коллектива. Но даже в случаях, когда, по-видимому, обнаруживается процесс 3 → 1 — например, у бавенда [490, 91—3; 356, 167], — нельзя с полной уверенностью утверждать, что ему не предшествовал обратный процесс 1→3[35].

Рассмотренные особенности отношения к паре «человек и его двойник» могут, скорее всего, дополнительно способствовать утверждению того или иного существующего уже отношения к близнецам. И только в тех случаях, когда совпадают экономические, исторические и другие основные условия жизни, а также биологическая предрасположенность к рождению двоен у сравниваемых групп[36], можно, по-видимому, говорить о приоритете нашей «неразлучной пары» в установлении столь разнообразного отношения к близнецам у разных народов.

Что же касается проблемы связи близнечного культа и дуальной организации, то Вяч. Вс. Иванов предлагает перефразировать ее как проблему «соотношений между близнечным ритуалом, двоичной символической классификацией и обменом между двумя социальными группами, представленными в этой классификаций» [45, 237].

6. ПОЛОВИНЫ КОЛЛЕКТИВА И ПРАЗДНИК

Мы уже говорили о такой характерной черте дуально организованного коллектива, как ритуальные взаимообязанности половин (гл. I, разд. 2). Эта его особенность помогла нам тогда в оценке количества фактических участников праздника. Рассмотрим теперь немного подробнее взаимосвязь половин, чтобы лучше понять особенности отражения социальной структуры в праздничной жизни общества. Зависимость половин друг от друга играет такую большую роль в ритуале, что нередко церемония вообще не может состояться без присутствия членов обеих половин группы [ср., например, 488(I), 111]. Все важнейшие этапы жизни человека проходят при непосредственном участии людей из противоположной половины. Иногда, даже еще не родившись, он оказывается предметом их заботы. Так, у тлинкитов и хайда на время родов женщина удаляется в особую хижину, построенную по этому случаю мужчинами противоположной фратрии [42, 139], а на Новой Ирландии при родах плод принимает женщина непременно из другой половины [439, 64]. Последние почести покойнику также воздают члены не его фратрии—обычно похоронный обряд в значительной мере является их обязанностью [42, 70, 135—6, 140—1 и др.; 58, 281—3; 91, 57; 94, 209; 260, 246, 504; 439, 309; 440 и др.]. И даже после смерти противоположная половина продолжает нести обязанности по отношению к покойнику, например, организуя экспедицию мести [482, 108, 114]. Инициация также нередко совершается людьми другой фратрии [42, 73, 118; 296, 149, и др.], а свадьба уже непосредственно имеет дело с обеими половинами дуально организованного коллектива.

Половины всегда «стоят лицом друг к другу», так описывают на Фиджи подобные взаимные функции — Хокарт предлагает переводить слово «вейнггарави», определяющее это положение, как «взаимоуслуги» (mutual ministration) [295, 263]. Порой эти взаимоуслуги настолько переплетаются, что невозможно даже составить таблицу, достаточно четко передающую место той или иной половины в обряде, например, в случае с церемонией Воллунква у варрамунга [482, 194—6]. Половины коллектива — как сложные взаимосвязанные механизмы, обеспечивающие работу единого, устройства. В тех случаях, когда последовательное дихотомическое деление привело к восьмичленной системе (как у центральноавстралийских племен), более сложная взаимосвязь структурных подразделений коллектива (субклассов по терминологии Спенсера и Гиллена) мешает четкому проявлению дуального принципа. Но если рассматривать макроуровень обрядов, т. е. в первую очередь обращать внимание на фратриальную принадлежность участников, а не углубляться во все подробности родственных связей между ними, легко увидеть знакомую и полную картину взаимоуслуг половин. Например, во время операции обрезания, которая приурочивается к концу упомянутой выше церемонии Воллунква, в обряд оказываются вовлеченными все восемь структурных единиц: люди, входящие в них, либо служат «операционным столом» мальчику, либо поддерживает его или сидят на нем, либо совершают саму операцию, принимают пищу от классификационных матерей инициируемого, пьют кровь, собранную в питчи, и т. д. [482, 348 и сл.]. Интересно, что пища подносится людям из тех двух подразделений, которые не принимали непосредственного участия в операции над мальчиками и которые входят в половину Улууру, если мальчик сам из Кингилли. Мужчины же из двух других подразделений Улууру, на спинах которых оперировали мальчика, не имеют права даже видеть эту пищу. Можно предположить, что это своеобразное распределение обязанностей и подношений в первую очередь отражает необходимость участия всех структурных единиц коллектива в праздничной жизни — восьмичленная система, вообще говоря, не требует подобной сложной картины.

Примечательно, что в рамках архаического праздника имеет место не только «плата» за взаимоуслуги, но также взаимный обмен различными ценностями между членами двух половин, например, во время знакомого нам праздника огня у вальбири, причем происходит это на той же священной площадке [431, 209; ср. 65, 17, 23], На громадную роль универсального обмена (включающего взаимообязанности и взаимоуслуги обменивающихся сторон) в архаическом обществе впервые указал М. Мосс в знаменитом очерке о даре (1923—1924) [378]. В дальнейшем идеи Мосса об обмене были развиты К. Леви-Строссом, показавшим, в частности, важность обмена брачными партнерами [352а]. Принцип обмена нашел отражение и в ряде мифологических персонажей, постоянно обменивающих одну часть тела на другую. Например, койот в мифах американских индейцев, по словам Леви-Стросса, выступает как настоящий маньяк по части обменов [350 (IV), 251].

Церемониальный обмен, имеющий немало общего с престижными межфратриальными отношениями, но уже заключающий в себе в потенции некоторые черты торгового обмена [ср. 20, 53—4; 190, 118], получает все большее освещение в этнографической литературе. Особенно хорошо это явление описано у народов Австралии и Океании[37].

Обмен в архаической традиции нередко связан с представлениями об абсолютной эквивалентности и симметричности обменивающихся сторон. Особенно показательна в этом отношении догонская идея о близнецах как символах и основателях торговли-обмена. Близнецы абсолютно идентичны, и обмен товарами равносилен обмену близнецами [277, 238]. Любопытно, что, первый обмен происходит в присутствии муравья, которого близнецы призвали в качестве свидетеля, и, более того, на муравейнике [277, 240]. Согласно мифологии догонов, муравейник это гениталии матери-земли, которую создал в начале времен бог Амма, а муравей — сама мать первых великих близнецов. Номмо [277, 25 и сл.]. Таким образом, первый обмен, прообразующий все последующие, является абсолютно честным и эквивалентным (ср. клятвы-заверения, скрепляемые именем матери).

Но если в догонской традиции симметричность обмена и не связывается непосредственно с половинами коллектива (близнецы здесь — символ взаимности и равенства [277, 482], а не мифические родоначальники фратрий), то в других архаических формах обмена главный акцент может делаться на симметричности двух социальных единиц, между которыми происходит обмен. Например, у лезу Новой Ирландии, у которых с особым постоянством и четкостью выявляется дуальная структура общества, во время церемониальных взаимоподношений половин обмениваемые таро выбираются совершенно идентичными и приготовляются одним и тем же способом, так что взамен отдаваемого каждая сторона получает точно то же самое. Но, как отмечает Г. Паудемейкер, здесь важен сам обмен между членами противоположных половин [439, 196]. То же самое можно сказать о любопытном эпизоде, который наблюдали Спенсер и Гиллен: двое людей, находящихся в отношениях церемониального взаимообмена, прежде чем начать курить, обменялись полученными одинаковыми порциями табака [482, 596, прим. 1]. Таким образом, даже в тех случаях, когда обмениваемые вещи совершенно эквивалентны, участники обмена, по-видимому, усматривают в них некую неравнозначность, обусловленную хотя бы тем, что эти вещи находятся каждая у другого.

В различных традициях имеются различные системы оценок, устанавливающие эквивалентность обмениваемых единиц. У племен, живущих вокруг озера Эйр, есть специальный обычай «копара» (буквально «долг»), с помощью которого ведется строгий учет тех или иных «долгов» во взаимообязанностях и взаимоотношениях двух половин коллектива. Копара могут приравниваться один к другому и взаимно аннулироваться. Например, группе мести, отправившейся отомстить за смерть своего родственника, аборигены из противоположной половины племени, считающиеся повинными в этой смерти, могут в свою очередь указать на какой-нибудь старый, не возмещенный еще копара. В этом случае конфликт улаживается и происходит временный обмен женами между членами обеих групп, который означает, что смерть не будет отомщена. Ввиду бинарной структуры коллектива «партнерами этого ритуального соития оказываются люди одной половины [240; 42, 70], т. е. мир восстанавливается за счет временного нарушения экзогамных правил. Такое разрешение конфликтной ситуации в аборигенной Австралии напоминает обычай прекращения кровной вражды у ицзу (лоло), у которых кровники с этой целью вступали в половое сношение с женщинами из враждующей группы (цоси). Считалось, что благодаря этому кровники становятся братьями [95, 544]. Обычный способ прекращения кровной вражды у большинства народов (мать убитого или другая женщина из того же рода символически кормит убийцу грудью) также имеет целью превращение кровников в братьев. Фактически то же самое происходит во время погашения копара. Мстители, получая доступ к женам членов противоположной половины группы, становятся как бы классификационными братьями последних, т. е. потенциальными мужьями этих женщин. Любопытно, что символическое братание здесь оказывается более действенным, чем фактическое родство с женщинами, с которыми группа мести входит в запретную в иное время связь.

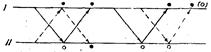

Символический обмен и его символическая симметричность вообще могут оказаться не менее важной стороной церемоний, чем обмен реальный. Вернее, следовало бы говорить о двух уровнях обмена. Проиллюстрируем это на примере комплекса обрядов, совершаемых в Центральной Австралии (у унматьера и кайтиш) при переходе вдовы к одному из младших братьев умершего. Мы рассмотрим только церемониальный обмен пищей в связи с таким переходом. Вдова приносит в лагерь брата покойного мужа большое количество растительной пищи, а тот — мясную пищу. Сперва они обмениваются небольшими частями своей добычи, затем вдова отдает мужчине всю собранную ею пищу. Тот в свою очередь передает пищу мужчинам, которых он называет мульянука и которые принадлежат к той же половине коллектива, что и вдова. Вдова в то же самое время передает часть мясной пищи дочерям мужчины[38]. Брат покойного затем посылает своих мульянука за мясной пищей, а вдова вновь отправляется на Следующий день на сбор растительной пищи. Наконец, происходит последний обмен: мужчина, находясь рядом с вдовой, которая стоит склонившись, получает мясную пищу, часть ее отдает вдове, а остальное распределяется между женщинами из ее половины, за исключением тех, кто принадлежит брачному классу ее отца. Мужчины же в обмен на мясную пищу получают собранную вдовой растительную пищу [482, 509]. Представим весь этот процесс в виде схемы:

Рис. 4. I — половина вдовы; II — половина брата покойного; ● — реальное приобретение; ○ — кратковременное приобретение или его отсутствие; → переход растительной пищи;

– – → переход мясной пищи.

На первый взгляд, налицо активный обмен разными видами пищи между половинами коллектива, но в итоге церемонии половине I фактически достается вся пища, а мужчина из половины II получает взамен жену. Пространственная организация обмена (склоненная поза вдовы, вокруг которой происходит обмен, и др.) тоже говорит о конечной цели церемонии. Интересно, что главный участник обмена вносит минимальный вклад в весь процесс, он лишь отдает в первый день небольшую часть своей пищи вдове, остальное остается в его же половине. Он просто «передаривает» преподносимую ему пищу. Таким образом, половина I фактически сама себя одаривает за свою же женщину. Это еще раз показывает, что важна не столько утилитарность обмена, сколько сам его процесс, пусть даже происходящий в символической форме. Несмотря на указанную несимметричность, рассмотренный обмен симметричен в своей структуре — то, что в половине II небольшая группа все же получает реальную пищу, компенсируется тем, что в половине I имеется аналогичная группа, которая, в свою очередь, вообще не получает пищи (ср. взаимное аннулирование копара).

Несимметричность материальной стороны обмена в рассмотренном случае, разумеется, не отражает некую социальную несимметричность половин коллектива или особое положение самого дарителя. Она компенсируется символической симметричностью, что обусловлено синкретическим характером обобщенного первобытного обмена. Однако при переходе от родового общества к раннеклассовому именно несимметричность в материальной сфере обмена может способствовать утверждению социального неравенства; это особенно ярко выразилось в потлаче у индейцев северо-западного побережья Северной Америки[39]. О том, что в основе потлача лежит древний обобщенный обмен между половинами коллектива, говорит межфратриальный характер потлача, отмеченный у тлинкитов еще И. Вениаминовым. Однако эти черты получили новое социальное осмысление [7, 160; 8, 49 и др.]. Например, дух соревнования и ритуального соперничества, который сопутствовал ритуальным встречам двух половин первобытного коллектива, в потлаче перешел в реальное соперничество и даже открытую борьбу между вождями [9, 131; 8, 73; 212, 118 и сл.; 29, 186]. Но здесь нас больше интересуют особенности древнейших форм обмена, чем выросшие на их основе более поздние институты. Характерно, что отмеченные изменения в архаической системе наиболее ярко проявились у высокопродуктивных рыболовов, в то время как у ндембу, например, как верно отмечает Тернер, нет таких социально-экономических факторов, которые бы привели к аналогичной картине. Экология ндембу способствует тому, что противопоставляемые единицы составляют некое единство, которое создается и утверждается в процессе противопоставления [516, 70].

Обобщенный первобытный обмен является, по определению Мосса, «целостным социальным фактом», т. е. «фактом, наделенным значением одновременно социальным и религиозным, магическим и экономическим, утилитарным и относящимся к сфере чувств, юридическим и моральным» [352а, 61; по 55, 54—5]. Подчеркнем, что ценность пионерской работы М. Мосса — именно во введении идеи синкретизма по отношению к первобытному обмену, хотя он и не совсем верно интерпретировал многозначное маорийское слово hau [528, 38—9], как отмечалось последующими исследователями маорийской этнографии [247, 418—22; 465, 1005 и др.].

Синкретизм первобытного обмена перекликается с синкретизмом архаического праздника, о котором Хокарт говорил (по отношению к фиджийскому празднику), что он «не является ни религиозным, ни мирским, ни общественным, ни личным, ни экономическим, ни эстетическим, потому что все эти специализированные виды деятельности еще не выделились из нерасчлененной жизни племени» [295, 249; по 55, 55]. Как мы видели, универсальный обмен в смысле Мосса приурочивается именно к празднику, причем это относится как к инициации и похоронному обряду[40], так и к оргиастическим праздникам — символическим, типа праздника огня или же истинно оргиастическим, таким, как Кунапипи [185, 44][41]. Обобщенный церемониальный обмен в свою очередь является одним из способов разрядки эмоционального напряжения [ср. 182, 160— 2] — в сфере как материального обмена (например, в Западном Арнемленде ритуальное представление обмениваемых ценностей служит кульминационным моментом церемонии [190, 116—7]), так и обмена взаимоуслугами (например, во время всевозможных ритуалов, связанных с так называемым шуточным родством двух групп [285; 363, 161—2; 442, 90—116; ср. 516, 79]).

Таким образом, обобщенный обмен органически связан с праздничными комплексами, и можно предположить, что он был присущ и реконструируемому нами древнейшему празднику.

7. ДУАЛЬНЫЕ ПОЛОВИНЫ: ЧАСТИ И ЦЕЛОЕ

Мы видели, что половины постоянно взаимодополняют друг друга, в их взаимосвязи и оформляется общая жизнь коллектива. Иногда это находит отражение и в названии тех или иных явлений, связанных с этим принципом. Так, на Фиджи один из обычаев, характерных для взаимобрачащихся групп, называется вейтамбани, что Хокарт переводит как «связанные между собой подобно двум половинам» [298, 44]; на Фиджи же к своей «кросс-кузине» обращаются как к «своей части» [298, 235]. Таким образом, взаимоотношение частей друг с другом или целого со своими частями присутствует и в образном мышлении непосредственных участников дуалистического ритуала, а не только в реконструкциях исследователя.

В некоторых случаях половины коллектива могут не просто симметрично взаимодополнять друг друга, но и выполнять разные функции в истории племени. Например, в Северо-Восточном Арнемленде половина Дуа считается более консервативной, чем вторая половина коллектива — Йиритья. С Дуа в первую очередь связаны все традиции, считающиеся ныне всецело или большей частью аборигенными, Йиритья же включает в свою ритуальную жизнь целый ряд инноваций и чужеродных элементов. В частности, этой половине принадлежат песенные и ритуальные циклы, отражающие все виды индонезийских контактов разных времен; даже японские и европейские влияния не прошли мимо ее традиций. Тем не менее все эти влияния трактуются в сугубо аборигенном контексте. Таким образом, Йиритья является тем звеном, через которое вводятся все инородные влияния. Это функциональное разделение, по мнению Р. Берндта, помогло предотвратить вырождение традиционной жизни и создало условия для дальнейшего культурного развития общества [187, 200]. Трудно судить об исторических причинах такого функционального разделения, отметим лишь, что вряд ли следует считать возникновение самой половины Йиритья поздним явлением[42]. По-видимому, мы имеем дело с редким случаем, когда асимметричность, возникшая в симметричной по своей структуре системе, не разрушает ее, а наоборот, способствует лучшему функционированию всей системы. Отмеченная особенность находит параллели с функциональной асимметрией головного мозга человека, с правым полушарием которого связаны наиболее древние психические функции, в то время как левое полушарие является в функциональном отношении эволюционно более молодым [36; 105, 398—400][43].

Заметим, что симметричность во взаимоуслугах и взаимообязанностях половин, о которой шла речь выше (разд. 6), в некотором смысле также не абсолютна. Здесь тоже, по-видимому, имеется определенная асимметричность, на этот раз связанная с духом соревнования и ритуального соперничества половин первобытного коллектива, что вместе с аналогичными особенностями межфратриального обобщенного обмена могло создавать некоторый «момент движения» в жизни общества. Абсолютная симметричность, видимо, таит опасность некой застойности, «закрытости» системы. Напротив, небольшая (но не полная) асимметричность способна превратить систему в «открытую», готовую к изменениям и способную к развитию [ср. 25, 61]. В этом плане дуально-экзогамный коллектив, построенный и функционирующий симметрично, в то же время постоянно стремится к некоторой асимметрии благодаря духу соревнования и соперничества, что может способствовать общему развитию племени. В общем виде можно представить себе некое квазисимметричное устройство, неполная симметрия которого создает определенный момент движения.

Тягу к созданию симметричности в существенно асимметричной системе и, наоборот, внесения в симметричную систему элемента асимметрии можно заметить и в научных работах. Так, история этнологических взглядов на проблему асимметричной социальной структуры племени мурнгин представляет собой последовательную смену попыток придания системе симметричности и восстановления ее асимметричности [402].

Как уже говорилось, в догонской традиции абсолютная симметричность обмена связана с близнецами. Но с обменом и с близнецами вообще непосредственно связан обмен словами [205; 277], что отражает синкретический характер как обобщенного обмена, так и самих знаковых систем в их раннем состоянии [55, 54]. Причем обмен словами в обрядовом диалоге с его вопросо-ответной структурой, который также составляет часть обобщенного обмена, уже предполагает симметричность обменивающихся, будь то половины коллектива или другие две группы, например, партии жениха и невесты во время свадьбы или даже просто два участника диалога. Но если во время ритуального диалога вопросы и ответы уже симметрично расположены в «сценарии» ритуала, то диалог всегда незавершен и «открыт»[44]. Любопытно, что обезьяны, изучающие свое отражение в зеркале, вскоре теряют к нему всякий интерес [35, 778] — видимо, «зеркальный диалог» неестествен, собеседник должен не передразнивать тебя, а уметь отвечать, все время внося в диалог асимметричность.

Необходимость асимметрии уже в другой сфере универсального обмена можно видеть в замечании из «Беовульфа» о том, что обмен нехорош, если обе стороны платят смертью своих друзей или родственников [500, 213; 56, 62, прим. 57] — ср. аналогичное соответствие в обычае копара, по которому тоже за смерть обычно не «платят» смертью [240]. Эта «тяга к асимметрии» касается всего общества и выражает заботу о развитии целого, а не о механическом упорядочении его частей. Заметим, что и в тех случаях, когда общество разбивается на другие две «половины» — мужскую и женскую, цель ритуала, пусть даже выражение мужского, обычно толкуется аборигенами как общая. На священной площадке мужчины «трудятся» (согласно смыслу арнемлендского слова «дьяма») на благо всего общества [190, 221; ср. 181, 236; 237, 215; ср. также 248, 14]. Можно заметить, что здесь тоже асимметричность, выявляющаяся на общем фоне симметричности в сфере женского и мужского[45], приводит к тому, что взаимосвязь частей способствует развитию целого.

Подчеркнем, что сказанное относится к достаточна архаическому, состоянию. По мере же классового расслоения асимметрия первого рода (между половинами коллектива) способствует, как указывалось в предыдущем разделе, еще большей социальной асимметрии. То же самое можно сказать и о втором случае — асимметрия здесь способствует соответствующему понижению социального положения женщин при переходе к развитому патриархальному обществу.

Ввиду того, что представление аборигенов Австралии о последовательных реинкарнациях вносит соответствующие перестройки в структуру общества, интересно проследить, как это отражается во взаимоотношениях целого и его частей. Остановимся лишь на общих чертах этого явления. Как уже указывалось, тотемная система также восходит к дуальной организации, но здесь нас больше интересует макроуровень, т. е. картина, которая получается в итоге таких реинкарнаций и которая вносит, по-видимому, определенный вклад в представления аборигенов о своем обществе. Разные варианты тотемного наследования у различных племен, как отмечали еще Спенсер и Гиллен, обусловлены главным образом типом филиации (отцовской или материнской) в сравниваемых племенах. Так, у арабанна с материнским счетом родства ребенок должен принадлежать к той же половине и тому же тотему, что и мать, но при каждой последовательной реинкарнации ребенок меняет также свои половину, тотем и даже пол. Последнее отмечается и у варрамунга. Таким образом, с течением времени каждый индивид пробегает весь набор тотемов, колеблясь между двумя половинами, образованными как по социально-структурному (две фратрии), так и по половому (класс мужчин и класс женщин) признакам. Однако каждое воплощение происходит непременно после того, как бестелесная часть индивида возвращается на короткое время в гнуру уралака — мифический лагерь великих предков [482, 148—9]. Иными словами, в целом, взятом не в какой-либо момент, а в своей истории, постоянно перемешиваются самые элементарные составные части, но остается неизменным присутствие двух половин, хотя и составленных каждый раз по-новому. Причем с рождением каждого нового члена коллектив получает новую порцию живительной силы из мифического прошлого, постоянная связь с которым так необходима для архаической традиции.

У аранда картина существенно иная: ребенок должен принадлежать к половине своего отца, а его тотемная соотнесенность зависит от того, в каком конкретном месте мать почувствовала, что зачала. В отличие от арабанна у аранда тотем в процессе последовательных реинкарнаций не изменяется, зато может изменяться половина [481, 125—6; 482, 150—2] — аборигены относят это за счет того, что бестелесные дети (spirit children) имеют сильное пристрастие к полным женщинам и избирают их в качестве своих будущих матерей, даже рискуя родиться в неверной половине. Поэтому реальная картина иногда отличается от своего прообраза из Времени Сновидений [481, 125]. Все же это случается лишь в порядке исключения, и люди, оказавшиеся в таком положении, как правило, никогда не достигают всех возможных высот в своей тотемистической «карьере» [481, 126]. Следовательно, хотя небольшая возможность для «перемешивания» половин и имеется, предпочтительнее стабильная картина. Надо сказать, что стабильность дуальной системы не нарушается, а наоборот, увеличивается благодаря таким единичным переходам, которые можно сравнить со взаимным переходом частиц на стыке двух плотно прижатых кусков металла — переходом, обеспечивающим целостность и прочность всей системы.

Что же касается мифических предков, то они нередко меняли свои тотемы [481, 208—9; 482, 151, 321, 431—3], а предки варрамунга даже обменялись в мифическую эру своими половинами: те, которые теперь Кингилли, раньше были Улууру [482, 304]. Таким образом, миф тоже предпочитает не застывшую картину, а состояние некоего динамического равновесия. В утверждении о смене тотемов миф может отражать реальную ситуацию [ср. 21, 13—5], так как рассказ об этом идет параллельно с сюжетами об обычаях поедания того или иного тотема. В одном из мифов аранда охотник, преследующий кенгуру, специально переходит в тотем кенгуру, чтобы иметь возможность убить и съесть преследуемое животное [481, 209]. Спенсер и Гиллен не без основания считают, что описанное положение, при котором люди имели право есть свой тотем, некогда соответствовало действительности, различные же обряды поедания (или неедение) тотемов суть развитие или деградация этого первоначального правила [481, 207—11]. Показательно, что все обряды подобного рода выражаются в той или иной форме обобщенного обмена между тотемными группами, который в большинстве случаев сводится к церемониальным взаимоуслугам половин [482, 308 и сл.]. Ритуальное перераспределение зверей и плодов между половинами «перемешивает» не только части внутри целого, но и внешний мир, в котором пребывает само целое, и опять это делается для благосостояния всей группы.

Как отмечали исследователи дуальной организации, именно во время праздника наиболее отчетливо проявляется дихотомическое строение коллектива. Но тогда же осуществляется и наибольшее «взаимопроникновение» половин и достигается наибольшая аморфность общей картины. Если брать «мгновенные срезы» праздника, то налицо первая особенность, если же рассматривать праздник в целом, то на первом плане окажется вся группа как нечто единое. Эту двойственность можно сравнить с особенностями близнечного культа, когда в обыденной жизни близнецов рассматривают как двух людей, а во время ритуалов — как нечто единое [243, 128—9; 516, 41—6; ср. 403, 451]. Мифологический контекст праздника также способствует достижению единства группы — мы видели, что воссоздание мифической первоситуации нередко означает возврат к хаотическому состоянию неразделенности и начальной целостности коллектива и мира [ср. 236, 147].

Даже пространственная организация селения может отражать те же идеи единства и целостности. Так, в центре селения нередко располагается площадка для танцев, которая не только делит селение на две части, соответствующие двум половинам коллектива [ср. 42, 117; 173, 256; 352, 137], но и соединяет их в единое целое во время праздников.

Наконец, как уже говорилось (гл. I, разд. 9), во время праздника создается чувство единства у всех его участников. Это происходит как неосознанно (см. гл. I, разд. 7), так и нередко по специальным предписаниям, требующим сплоченности коллектива в период ритуала. Непосредственно перед ритуальными встречами должны быть улажены все ссоры [237, 200; 254, 98 и сл.; 267, 31; 268, 147, 153 и др.], и хотя иногда после праздника вновь может восстановиться конфликтная ситуация (например, у мундугуморов на Н. Гвинее[46]), как правило, единство коллектива — не только условие успешности ритуала, но и одна из главных его целей. Например, во время церемоний, посвященных великому змею Воллунква, аборигены племени варрамунга внушают инициируемым мальчикам (инициация вплетается в эти церемонии), что они должны жить в дружбе с членами противоположной половины и не метать в них бумерангов [482, 354]. Вспомним, что цель церемонии огня — также в улаживании ссор и сплочении коллектива. Считается, что ритуальная половая свобода (гурангара), которая имеет место в финале Кунапипи, также способствует дружеским отношениям между участниками праздника, создавая чувство единства и общие положительные эмоции в группе [190, 243]. Тем же целям, согласно аборигенной традиции, служит эротическая направленность обряда Дьямалак, но дружба здесь устанавливается и между взаимообменивающимися племенами [182, 173][47].

Без мира и согласия внутри коллектива ритуал нередко оказывается недейственным и даже может причинить вред обществу [ср. 317(II), 358], ибо «гнев в сердце», как говорят ньякьюса (Африка), может привести к несчастьям [530, 8],а азиатские эскимосы считают, что душа кита, узнав о разладе и ссорах во время праздника, никогда больше не приведет своих товарищей к знакомым берегам [117, 93]. Согласно ндембу, община всегда, а не только во время праздников, должна жить в мире и согласии, чтобы заслужить благословение предков [119, 64]. Идея единения, общности целей во многих традициях трактуется как важнейшая сторона ритуальной и обыденной жизни [ср. 116, 167; 328]. Таково, например, предписание совместного жертвоприношения (каб каабера) у талленси (Африка) [254, 98],на той же основе строились и некоторые ритуалы в ведийской Индии[48]. Индейцы племени виннебаго тоже считали, что люди могут добиться своей цели, если только будут действовать совместно [444, 467].

Уже знакомое нам явление магического накопления (типа палеолитического «всезверия» — см. гл. II, разд. 4) находит выражение и в тех ритуалах, на которых требуется присутствие всех членов группы. Например, на Тробрианских о-вах считают, что для успешного лова рыбы калала необходимо, чтобы никто из жителей деревни в это время не отсутствовал, тогда как все чужаки должны покинуть побережье и его окрестности [370, 91]. Этот пример интересен тем, что показывает, как реальная ситуация (для лова калала в самом деле требуется большое количество людей [370, 89])способствует утверждению универсальной схемы — жители деревни не обязательно должны находиться на побережье, они могут оставаться и в деревне [370, 91], но важно, чтобы все свои были бы дома[49]. Иными словами, в целом все части должны быть на месте. Массовость архаических праздников, о чем шла речь в гл. I, фактически выполняет ту же функцию. Присутствие на церемониях членов других групп и даже других племен, например, в Австралии, не противоречит этому принципу «вселюдия» (как назвал бы это явление Б. Л. Богаевский [ср. 16, 52—3]). Как мы видели, гости также включаются в соответствующие структурные подразделения чужого общества, так что здесь в идеале нет «чужих», каждый находит свое место во всеобъемлющем целом.

Показательно само слово «целый», набор значений которого в славянских языках охватывает значения от «весь», «единый» до «здоровый», «исцеленный», «спасенный» [131, 220]. В древнеиндийском sárva также «актуализируется именно аспект целостности (первоначальной нерасчлененности), данной искони и толкуемой как необходимейшее условие некоего состояния гармонии» [131, 218].

Таким образом, во всех рассматриваемых случаях подчеркивается идея целостности, в создании или восстановлении которой кроется одна из основных целей архаического праздника.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мы попытались реконструировать наиболее древние слои праздничной жизни. Архаический праздник оказался, во-первых, массовым — мужчины и женщины были равноправными его участниками, т. е. праздник был поистине всенародным и отнюдь не тайным. Во-вторых, он был лишен торжественности многих современных церемоний — напротив, он был в целом веселым. В-третьих, он имел явные оргиастические черты.

Исследование первобытной мифологии, в особенности мифов о Начале, показало, что в основе многих из них лежит архаический праздник. Этот праздник, по-видимому, уходит своими корнями в столь отдаленное прошлое, так прочно закреплен в памяти человечества, что нередко влияет на формирование тех или иных традиционных представлений, например, о космологическом Хаосе в начале времен или о былой неразделенности мира и общества.

Мы попытались проследить (пусть бегло) путь человечества по самым радостным его моментам — по праздникам. Праздник, совершавшийся и в самом Начале, и во времена Детства человечества, продолжает проявляться в глубине праздничных действ и сегодня, в пору Зрелости1. И не «возвратом ли к детству» являются современные праздники, в которых здесь и там прорывается безудержный «детский» смех? Несколько иного рода «возврат к детству» находит параллели и в пределах отдельной церемонии. Например, во время австралийской инициации посвящаемый становится свидетелем и участником не просто драматизированных представлений, а узнает, что священная история, разыгрываемая перед ним, это его прошлое [231, 58—9], он как бы вспоминает свое детство. Причем часто это«воспоминание» так или иначе связано с инцестом или с другим нарушением норм поведения, или же посвящаемый «вспоминает» время, которое непосредственно предшествовало введению первых запретов и предписаний. И как воссоздание первоситуации приносит успокоение и исцеление, так и ритуал-хэппенинг утверждает жизнь и обеспечивает ее продолжение.

Мы увидели, как происходит взаимообмен в архаических коллективах: две группы, две половины коллектива постоянно стремятся стать друг против друга, но не как человек и его отражение в зеркале, а как двое полноценных и полноправных людей, обменивающихся рукопожатием. Хотя эти половины соотносятся зеркально (одна из них «правая», другая «левая», и т. д.), но обмениваются они обязательно перекрестно. Система как бы постоянно стремится изменить свой тип симметрии — стать из зеркально-симметричной центрально-симметричной. Вместе с тем она вечно стремится и к некоторой асимметрии. Части целого симметрично обмениваются дарами, но так, что целое не покоится в абсолютном равновесии, а движется вперед.

PRIMITIVE FESTIVAL AND MYTHOLOGY

The monography presents a reconstruction of the most ancient festival (Ur-festlval) and discusses its place and function In the primitive society. This festival is found to have many structural parallels with the medieval carnival.

Special sections of the monography are dedicated to the limits of the interpretation of primitive mythology. Peculiarities in the structure of some myths make possible to suppose that these myths were created only for the explanation of the existing situation. To explain logically the situation A one has to introduce a preceding situation not- A, i. e. a certain "historical" original situation is constructed, one that opposes the present mode of things in some way or other. When dealing with a binary system (men/women) one has only to bring into the logical construction of the history a simple inversion — cf. numerous myths about the "revolution", which led to the present social (and physiological) status of men and women. The world before the "revolution" is seen as if in a mirror placed at the zero point. More complex cases, such as the Beginning of the world, require more indefinite models for the original situation (cf. primordial Chaos). The monography presents two types of Chaos (an absolutely mixed state and an absolute desert) and two modes of the organization of the world accordingly. The same archetype of stage by stage transformation from Chaos to Kosrabs can be revealed in myths of the Beginning as well as in a large group of rituals that don't rest upon the myth as a rule. Often enough the "chaotic" Ur-festival is fixed so deep in the human memory that it serves as a model for many myths of former promiscuity, i. e. the sacred memory is more stable than the profane one. No more historical are the myths of the beginning of dual organization.

The monography deals at length with question connected with various aspects of the twin cult. A parallel is drawn between man's creation of his own image and various versions of the twin cult — from brothers-antipodes through the contradictory figure of the trickster to the heroic pair of mythical brothers.

The monography also deals with the peculiarities of mutual ministration in communities with dual organization and discusses the features of the structure and functioning of symmetrical systems in general. Such systems (which in some way or other correlate with human culture) always tend to avoid mirror imaging. Two groups, two halves of a community always tend to face each other, but like two men shaking hands and not like a man and his mirror image. The system always tends to change its type of symmetry, the mirror symmetry being transformed into a central one. At the same time the system perpetually tends to obtain a certain asymmetry. The parts of a whole exchange gifts symmetrically in a way the whole doesn't rest in absolute equilibrium but moves forward.

ЛИТЕРАТУРА

Принятые сокращения

СЭ — Советская этнография

ТЗС — Труды по знаковым системам (Уч. зап. Тартуского гос. университета)

ТИЭ — Труды Института этнографии

АА — American Anthropologist

СА — Current Anthropology

JRAI — The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland

SJA — Southwestern Journal of Anthropology

1. Абрамова З. А. Изображения человека в палеолитическом искусстве Евразии. М.—Л., 1966.

2. Абрамян Л. А. Беседы у дерева (Этнографические очерки). — В: «Обычаи и культурно-дифференцирующие традиции у народов мира», М., 1979.

3. Абрамян Л. А. «Мифы о Начале» и проблема первого табу. — В: «Этнокультурные процессы в современных и традиционных обществах». М., 1979.

4. Абрамян Л. А. Типы симметрии и человеческое общество. — В: «Семиотика и проблемы коммуникации». Ереван, 1981.

5. Аверинцев С. С. Греческая литература и ближневосточная «словесность» (Противостояние и встреча двух творческих принципов). — В: «Типология и взаимосвязи литератур древнего мира». М., 1971.

6. Аверинцев С. С. К истолкованию символики мифа об Эдипе. — В: «Античность и современность». М., 1972.

7. Аверкиева Ю. П. Индейцы Северной Америки. М., 1974.

8. Аверкиева Ю. П. К истории общественного строя у индейцев северо-западного побережья Северной Америки (Род и потлач у тлинкитов, хайда и цимшиян). — «ТИЭ», н. с., т. 58, М., 1960.

9. Аверкиева Ю. П. Разложение родовой общины и формирование раннеклассовых отношений в обществе индейцев северо-западного побережья Северной Америки. М., 1961.

10. Айрапетян В. Толкование слова думать — «Вестник Ереванского университета. Общественные науки». 1975, № 2.

11. Анисимов А. Ф. Представления эвенков о душе и проблема происхождения анимизма. — В: «Родовое общество. Этнографические материалы и исследования» («ТИЭ», н. с., т. 14). М., 1951.

12. Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972.

13. Бахтин М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура сре

2015-05-26

2015-05-26 593

593