Ионизация газов. Мы видело, что при комнатной температуре воздух очень плохой проводник. При нагревании проводимость воздуха возрастает. Увеличение проводимости воздуха можно вызвать и иными способами, например, действие излучений: ультрафиолетового, рентгеновского, радиоактивного и др.

При обычных условиях газы почти полностью состоят из нейтральных атомов или молекул и, следовательно, являются диэлектриками. Вследствие нагревания или воздействия излучением часть атомов ионизируется- распадается на положительно заряженные ионы и электроны. В газе могут образовываться и отрицательные ионы, которые появляются благодаря присоединению электронов к нейтральным атомам.

Ионизация газов при нагревании объясняется тем, что по мере нагревании молекулы движутся быстрее. При этом некоторые молекулы начинают двигаться так быстро, что часть из них при столкновении распадается, превращаясь в ионы. Чем выше температура, тем больше образуется ионов.

Проводимость газов. Механизм проводимости газов похож на механизм проводимости растворов и расплавов электролитов. Разница состоит в том, что отрицательный заряд переносится в основном не отрицательными ионами, как в водных растворах или расплавах электролитов, а электронами.

|

|

|

Таким образом, в газах сочетается электронная проводимость, подобная проводимость, подобная проводимости металлов, с ионной проводимостью, подобной проводимости водных растворов или расплавов электролитов. Существенно еще одно различие. В растворах электролитов образование ионов происходит вследствие ослабления внутримолекулярных связей под действием молекул растворителя (молекул воды). В газах образование ионов происходит либо при нагревании, либо за счет действия внешних ионизаторов, например излучений.

Рекомбинация. Если ионизатор перестанет действовать, то можно заметить, что заряженный электрометр снова будет сохранять заряд. Это показывает, что после прекращения действия ионизатора газ перестает быть проводником. Ток прекращается после того, как все ионы и электроны достигнут электродов. Кроме того, при сближении электрона и положительно заряженного иона они могут вновь образовать нейтральный атом. Такой процесс называется рекомбинацией заряженных частиц.

В отсутствие внешнего поля заряженного поля заряженные частицы исчезают только вследствие рекомбинации, и газ становится диэлектриком. Если действие ионизатора неизменно, то устанавливается динамическое равновесие, при котором число вновь образующихся пар заряженных частиц равно среднему числу пар, исчезающих вследствие рекомбинации.

|

|

|

Несамостоятельный разряд. Для исследования разряда в газе при различных давления удобно использовать стеклянную трубку с двумя электродами.

Пусть с помощью какого-либо ионизатора в газе образуется в секунду определенное число пар заряженных частиц: положительных ионов и электронов.

При небольшой разности потенциалов между электродами трубки положительно заряженные ионы перемещаются к отрицательному электроду, а электроны и отрицательно заряженные ионы- к положительному электроду. В результате в трубке возникает электрический ток, то есть происходит газовый разряд.

Не все образующиеся ионы достигают электродов; часть их воссоединяется с электронами, образуя нейтральные молекулы газа. По мере увеличения разности потенциалов между электродами трубки доля заряженных частиц, достигающих электродов, увеличивается. Возрастает и сила тока в цепи. Наконец, образующиеся в газе в газе за секунду, достигают за это время электродов. При этом дальнейшего роста тока не происходит. Ток, как говорят, достигает насыщения. Если действие ионизатора прекратить, то прекратится и разряд, так как других источников ионов нет. По этой причине разряд называют несамостоятельным разрядом.

Самостоятельный разряд. Что будет происходить с разрядом в газе, если продолжить увеличивать разность потенциалов на электродах?

Казалось бы, что сила тока и при дальнейшем увеличении разности потенциалов должна оставаться неизменной. Однако опыт показывает, что в газах при увеличении разности потенциалов между электродами, начиная с некоторого значения, сила тока снова возрастает. Это означает, что в газе появляются дополнительные ионы сверх тех, которые образуются за счет действия ионизатора. Сила тока может возрасти в сотни и тысячи раз, а число ионов, возникающих в процессе разряде, что внешний ионизатор будет уже не нужен для поддержания разряда. Если убрать внешний ионизатор, то разряд не прекратится. Так как разряд не нуждается для своего поддержания во внешнем ионизаторе, его называют самостоятельным разрядом.

Термическая ионизация. Повышение температуры газа делает его проводником электрического тока, потому что часть нейтральных атомов или молекул газа превращается в ионы. Для отрыва электрона от атома необходимо совершить работу против сил кулоновского притяжения между положительно заряженным ядром и отрицательно заряженным электроном. Процесс отрыва электрона от атома называется ионизацией атома. Минимальная энергия, которую необходимо затратить для отрыва электрона от атома, называется энергией ионизации.

Электрон может быть оторван от атома при соударениях с другими атомами, если кинетическая энергия превысит энергию ионизации. Кинетическая энергия теплового движения атомов или молекул прямо пропорциональна абсолютной температуре, поэтому с повышением температуры газа увеличивается число соударений атомов или молекул, сопровождающихся ионизацией.

Процесс возникновения свободных электронов и положительных ионов в результате столкновений атомов и молекул газа при высокой температуре называется термической ионизацией.

Частично или полностью ионизированный газ, в котором плотности положительных и отрицательных зарядов практически одинаковы, называется плазмой.

Фотоионизация. Энергия, необходимая для отрыва электрона от атома или молекулы, может быть передана светом. Ионизация атомов или молекул под действием света называется фотоионизацией.

Ионизация электронным ударом. Ионизация электронным ударом становится возможной тогда, когда электрон при свободном пробеге приобретет кинетическую энергию, превышающую энергию связи W электрона с атомом.

Кинетическая энергия Wк электрона, приобретаемая под действием электрического поля напряженностью  , равна работе сил электрического поля:

, равна работе сил электрического поля:

|

|

|

Wк = Fl = eEl,

где l — длина свободного пробега.

Отсюда приближенное условие начала ионизации электронным ударом имеет вид

eEl > W.

Энергия связи электронов в атомах и молекулах обычно выражается в электронволътах (эВ). 1 эВ равен работе, которую совершает электрическое поле при перемещении электрона (или другой частицы, обладающей элементарным зарядом) между точками поля, напряжение между которыми равно 1 В.

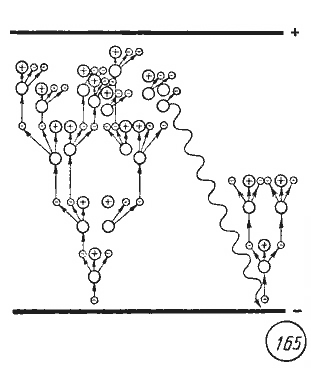

Механизм самостоятельного разряда. Развитие самостоятельного электрического разряда в газе протекает следующим образом. Свободный электрон под действием электрического поля приобретает ускорение. Если напряженность электрического поля достаточно велика, электрон при свободном пробеге настолько увеличивает кинетическую энергию, что при соударении с молекулой ионизует ее.

Первый электрон, вызвавший ионизацию молекулы, и второй электрон, освобожденный в результате ионизации, под действием электрического поля приобретают ускорение в направлении от катода к аноду. Каждый из них при следующих соударениях освобождает еще по одному электрону и общее число свободных электронов становится равным четырем. Затем таким же образом оно увеличивается до 8, 16, 32, 64 и т. д. Число свободных электронов, движущихся от катода к аноду, нарастает лавинообразно до тех пор, пока они не достигнут анода (рис. 165).

Положительные ионы, возникшие в газе, движутся под действием электрического поля от анода к катоду. При ударах положительных ионов о катод и под действием света, излучаемого в процессе разряда, с катода могут освобождаться новые электроны. Эти электроны в свою очередь разгоняются электрическим полем и создают новые электронно-ионные лавины, поэтому процесс может продолжаться непрерывно.

Концентрация ионов в плазме по мере развития самостоятельного разряда увеличивается, а электрическое сопротивление разрядного промежутка уменьшается. Сила тока в цепи самостоятельного разряда обычно определяется лишь внутренним сопротивлением источника тока и электрическим сопротивлением других элементов цепи.

|

|

|

Искровой разряд. Молния. Если источник тока не способен поддерживать самостоятельный электрический разряд в течение длительного времени, то происходящий самостоятельный разряд называется искровым разрядом. Искровой разряд прекращается через короткий промежуток времени после начала разряда в результате значительного уменьшения напряжения. Примеры искрового разряда — искры, возникающие при расчесывании волос, разделении листов бумаги, разряде конденсатора.

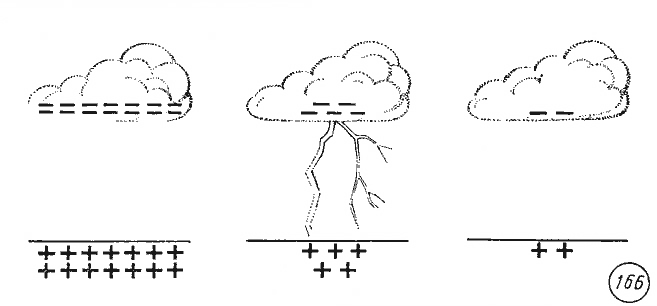

Самостоятельный электрический разряд представляют собой и молнии, наблюдаемые во время грозы. Сила тока в канале молнии достигает 10 000—20 000 А, длительность импульса тока составляет несколько десятков микросекунд. Самостоятельный электрический разряд между грозовым облаком и Землей после нескольких ударов молнии сам собою прекращается, так как большая часть избыточных электрических зарядов в грозовом облаке нейтрализуется электрическим током, протекающим по плазменному каналу молнии (рис. 166).

При увеличении силы тока в канале молнии происходит нагревание плазмы до температуры свыше 10 000 К. Изменения давления в плазменном канале молнии при увеличении силы тока и прекращении разряда вызывают звуковые явления, называемые громом.

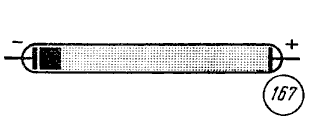

Тлеющий разряд. При понижении давления газа в разрядном промежутке разрядный канал становится более широким, а затем светящейся плазмой оказывается равномерно заполнена вся разрядная трубка. Этот вид самостоятельного электрического разряда в газах называется тлеющим разрядом (рис. 167).

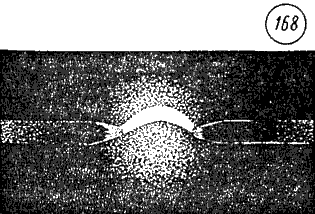

Электрическая дуга. Если сила тока в самостоятельном газовом разряде очень велика, то удары положительных ионов и электронов могут вызвать разогревание катода и анода. С поверхности катода при высокой температуре происходит эмиссия электронов, обеспечивающая поддержание самостоятельного разряда в газе. Длительный самостоятельный электрический разряд в газах, поддерживающийся за счет термоэлектронной эмиссии с катода, называется дуговым разрядом.

Коронный разряд. В сильно неоднородных электрических полях, образующихся, например, между острием и плоскостью или между проводом и плоскостью (линия электропередачи), возникает самостоятельный разряд особого вида, называемый коронным разрядом. При коронном разряде ионизация электронным ударом происходит лишь вблизи одного из электродов, в области с высокой напряженностью электрического поля.

Применение электрических разрядов. Удары электронов, разгоняемых электрическим полем, приводят не только к ионизации атомов и молекул газа, но и к возбуждению атомов и молекул, сопровождающемуся излучением света. Световое излучение плазмы самостоятельного электрического разряда широко используется в народном хозяйстве и в быту. Это лампы дневного света и газоразрядные лампы уличного, освещения, электрическая дуга в кинопроекционном аппарате и ртутно-кварцевые лампы, применяемые в больницах и поликлиниках.

Высокая температура плазмы дугового разряда позволяет применять его для резки и сварки металлических конструкций, для плавки металлов. С помощью искрового разряда ведется обработка деталей из самых твердых материалов.

Электрический разряд в газах бывает и нежелательным явлением, с которым в технике необходимо бороться. Так, например, коронный электрический разряд с проводов высоковольтных линий электропередач приводит к бесполезным потерям электроэнергии. Возрастание этих потерь с увеличением напряжения ставит предел на пути дальнейшего увеличения напряжения в линии электропередач, тогда как для уменьшения потерь энергии на нагревание проводов такое повышение весьма желательно.

2015-05-26

2015-05-26 6269

6269