Наверное, каждого человека время от времени посещают мечты о том, как хорошо было бы жить простой и естественной жизнью где-нибудь на лоне природы, не заботясь о хлебе насущном и не неся ответственности за что-либо. Эти мечты присущи и всему человечеству в целом. Некоторые физиологи и психологи объясняют это как желание взрослых людей вернуться к безмятежности детства, другие – как стремление избежать постоянной необходимости самим принимать решения. Третьи видят в этом тоску человека по утраченному раю, по тому саду Эдема, где на заре истории в полной гармонии с природой и с самими собой жили первые люди – Адам и Ева…

Но имело ли место такое существование в простоте и гармонии когда-либо в действительности? Ведь каждое поколение людей, как известно, склонно отрицать современную ему действительность и идеализировать «старые добрые времена». И когда, в какую эпоху человечество переживало эти «старые добрые времена», этот «золотой век»? Увы, если это и было, то осталось за рамками человеческой истории. Или это действительно происходило в саду Эдема, или – если принять концепцию происхождения человека от обезьяны – наши предки пережили это, еще находясь на дочеловеческом уровне. Но в ту пору они вряд ли были способны оценить это состояние.

И все же, сравнивая архаичный уклад некоторых народов, до недавнего времени живших в первобытных условиях, со сложностями и проблемами, свойственными современной цивилизации, можно прийти к заключению, что их жизнь, должно быть, была близка к райской. Многочисленные свидетельства, оставленные путешественниками, учеными, миссионерами XIX–XX вв., позволяют нам сегодня не только познакомиться с этнографической стороной этого вопроса, но и сделать более широкие выводы – ведь жизнь этих первобытных племен мало чем отличалась от жизни наших далеких предков, обитавших на Земле тысячи лет назад.

Одной из самых ярких первобытных культур, дошедших до наших дней и исчезнувших только в последние десятилетия, была культура бушменов – древнего народа, живущего на юге Африки.

Бушмены, или капоиды, представляют собой остаток одной из пяти первоначальных человеческих рас, существовавших в конце плейстоцена, приблизительно 10 тысяч лет назад. Другими первоначальными расами были кавказоиды, монголоиды, конгоиды и австралонды. Капоиды занимали в ту пору более четверти Африканского континента, распространяясь на Север Африки и, возможно, на Пиренейский полуостров. Тесные контакты капоидов с древними жителями этих областей подтверждены чрезвычайным сходством многих памятников наскальной живописи Южной и Северной Африки, а также Южной Африки и Испании. Некоторые исследователи даже высказывают мысль об их общем происхождении. Искусство наскальной живописи бушмены сохраняли и в более поздние времена. Последний из художников этого народа был жив ещё в 1869 году.

Высыхание пустыни Сахара, начавшееся в VIII тысячелетии до н. э., заставило бушменов переместиться с севера Африки на восток и юг континента. В последующие времена племена высокорослых негров-банту вытеснили бушменов-капоидов практически отовсюду, оставив им для обитания лишь самые изолированные и бесплодные районы юга Африки – пустыню Калахари и горные плато Намибии, где остатки этого древнего народа сохранились до наших дней. Сегодня половина бушменов (50 тыс. чел.) проживает в Ботсване, около 40 тысяч – в Намибии и ещё 10 тысяч – в Южноафрианской республике. Их характерный «щёлкающий» язык принадлежит к семье койсанских языков, которая считается одной из древнейших в Африке. Долгое время живя в относительной изоляции, бушмены – охотники и собиратели – вплоть до последних десятилетий XX века практически в полной неприкосновенности сохраняли культуру каменного века, являющуюся прямым потомком древних культур, процветавших на Севере Африки и в Сахаре в эпоху неолита.

Американский палеоантрополог из Гарварда Дэвид Пилбем убедительно доказал, что по окончании последнего ледникового периода европейские и азиатские степи населяла более или менее однородная культура, которая была подобна современной ей культуре охотников северной Африки (так называемой капсийской культуре). В эту эпоху был сделан значительный шаг в технике производства каменных орудий, процесс охоты, собирательства и последующего использования полученных продуктов стал более рационален, появились первые ремесла, не связанные непосредственно с процессом добывания и переработки пиши – то есть, человек стал заботиться не только о теле, но и о душе. Вместе с тем новые трудности перед этой культурой еще не появились – и таким образом человечество (а точнее, довольно большая его часть – практически все обитатели Северной Африки, Передней Азии и Южной и Юго-Западной Европы) получило «мирную передышку» сроком в два-три тысячелетия – срок немаленький! И если уж говорить о «золотом веке» и райских временах, то именно этот период – VIII–VI тысячелетия до н. э. – может считаться веком относительно счастливого состояния раннего человечества. И именно это состояние бушмены унесли с собой в бесплодные жаркие пустыни юга Африки и практически в неприкосновенности сохранили до наших дней!

«…Юноша воткнул свое копье в песок и, подняв правую руку с открытой ладонью и растопыренными пальцами, застенчиво подошел к нам, говоря тоном, которого я никогда не слышал прежде: «Добрый день! Я был мертв, но теперь, когда вы пришли, я живу снова». Он был не более высок, чем наш проводник Дабе, но изящней, и конечно, намного более молод. Его большие глаза были широко открыты и смотрели прямо. В них был виден тот же самый яркий свет, который иногда можно заметить на лицах цыган в Испании. Он был совершенно наг; лишь ремень, сделанный из шкуры антилопы-дукера, обвивал его пояс. Его кожа цвета абрикоса была кое-где запятнана кровью животного, недавно им убитого. В целом он был замечательно красив какой-то особой, дикой красотой. Даже запах, исходивший от него, казался запахом не прирученной земли и диких животных».

Так известный южноафриканский антрополог Лоуренс ван дер Пост описывал в 1958 году свою первую встречу с «диким» бушменом – членом небольшого племени, состоявшего приблизительно из 30 человек, живших в полной в гармонии с природой и с самими собой среди суровой и безжалостной пустыни Калахари.

Бушмены великолепно приспособились к жизни в этих неприветливых местах. Все необходимое им для существования они получали, используя то, что предоставляла им естественная среда. Они совершенно не пытались ее как-то изменить: не сеяли, не разводили животных, не строили каналов. Немногочисленные родники давали этим людям драгоценную воду, которую они хранили в скорлупе яиц страуса и в бурдюках, сделанных из желудка антилопы. В некоторых низких местах они добывали воду, высасывая ее через полые тростинки. Источником воды им служили также клубни и корни некоторых растений, а всего женщины-бушменки знали и собирали более ста разновидностей съедобной флоры. В сборе продовольствия с большим желанием участвовали и дети.

Для охоты бушмены использовали луки и отравленные стрелы, изобретательно сделанные из трех частей. Отравленный наконечник легко отрывался и оставался в ране. Охотник преследовал несчастное животное, пока оно не погибало от действия яда. Прежде чем приступить к разделке туши, бушмен приносил свои извинения животному и благодарил его за желание накормить его семейство.

Немногочисленные предметы одежды и мешки для хранения запасов продовольствия и своего нехитрого скарба бушмены делали из звериных шкур, мастерски обрабатывая их соком известных им растений. Племя никогда не задерживалось долго на одном месте, и бушменам не требовалось имущества сверх того, что можно было бы нести на себе.

Эпоха неолита для бушменов растянулась на несколько тысячелетий и завершилась только каких-нибудь полвека назад

Благодаря отличной адаптации к жизни в пустыне и накопленному многовековому опыту, на охоту и сбор продовольствия бушменам ежедневно требовалось лишь несколько часов. Для удовольствий и развлечений оставалось достаточно времени и энергии. Большое место в творчестве бушменов занимала песня. Песней женщины приветствовали удачливого охотника, с песней бушменки коротали вечера, сидя у огня. Вот что пишет об этом Л. ван дер Пост:

…На закате мелодия наполнилась самыми невыразимыми чувствами, слившимися в одно… Они называли эту песню «Песня Травы», но ее смысл не могли объяснить мне ни Дабе, ни сами певцы. Я помню только эмоции, охватившие меня; приблизительный же перевод слов мог звучать так:

«Эта трава оказалась в моей руке прежде, чем была сорвана,

Я прошу у ветра – нагони тучи, пусть пойдет дождь!

Весь день мое сердце взывает к солнцу,

Чтобы мой охотник скорее вернулся ко мне».

Они пели это много раз, песня наполнялась все более и более глубокими эмоциями, как будто все сердца соединялись в единой просьбе, обращенной к небесам, к высшим силам, способным исполнить самые сокровенные желания. Песня привела нас всех в состояние, близкое к трансу, и я не был удивлен, когда увидел, что юноши, слушавшие песню, по мере нарастания темпа уже не могли больше сдерживать себя. Они оставили свои дела и вышли из кустарника. Их ноги отбивали дробь, подобно барабану, руки широко распахнулись, груди вздымались, как будто из их сердец рвались разбуженные песней эмоции: «О, взгляд, подобный орлиному, я прибыл!»

Бушмены имели и музыкальные инструменты, что выглядит особенно интересным на фоне их материальной нищеты – нищеты, разумеется, с точки зрения «цивилизованного» человека. Мужчины предпочитали однострунный инструмент, идея создания которого, очевидно, родилась от охотничьего лука. Женщины играли на четырехструнной лире. По свидетельству Л. ван дер Поста, в племени, где он жил, имелся один особо одаренный музыкант – молодой человек по имени Нксу. Ради музыки он нередко даже оставлял охоту и прочие мужские дела, к чему, впрочем, его соплеменники относились совершенно спокойно. Но подлинное вдохновение приходило к Нксу в моменты, когда красота природы впечатляет человека больше всего – звездными ночами, при волшебном свете луны или на восходе солнца. Л. ван дер Пост признается, что не может передать настроение этой музыки, которая выражала не только гармонию с природой, но и печаль человека, знакомого со страданием и смертью, являющимися, увы, частью этой природы…

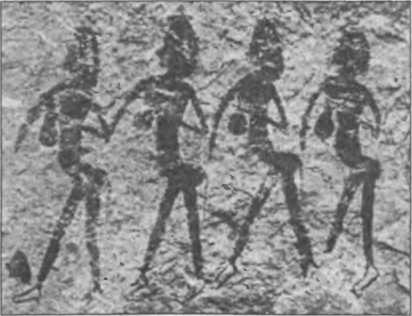

Одной из самых очаровательных традиций бушменов было ухаживание за невестой. Чтобы выразить свои чувства, юноша делал крошечный, изящно украшенный лук и миниатюрную стрелку из расколотой кости, и стрелял этой стрелкой в свою избранницу. Если та ломала стрелку, значит, претендент потерпел неудачу. Если же она оставляла ее неповрежденной, то это означало взаимность. Как тут не вспомнить о стрелах Купидона (Амура) из древнегреческой мифологии! Кто знает – возможно, это традиция так стара, что, зародившись в эпоху «золотого века» в среде североафриканских охотников позже попала через древний Египет в Грецию, а предки бушменов принесли ее на юг Африки? Об очень древнем культурном единстве бушменов и народов Средиземноморья свидетельствует и наскальная живопись южной Африки, самые древние памятники которой имеют возраст 27 тысяч лет. В своем исследовании, посвященном так называемой «Белой Даме» из Брандберга (Юго-Западная Африка), известный французский исследователь Анри Брейль пишет, что видит в этой прекрасной фреске «реминесценции критских изображений женщин, сражающихся с быками в Кносском дворце». В сопровождающей Белую Даму свите А. Брейль усматривает отголоски древнеегипетских мифов о воскрешении Исиды, Осириса и Гора. Хотя в случае с «Белой Дамой» возможны и другие толкования, тем не менее все исследователи практически единодушно отмечают сходство между наскальными рисунками Южной Африки, Сахары и Испании. Это является неоспоримым доказательством культурной близости бушменов и древних народов Северной Африки и Средиземноморья.

Знаменитая «Белая дама» горы Брандберг

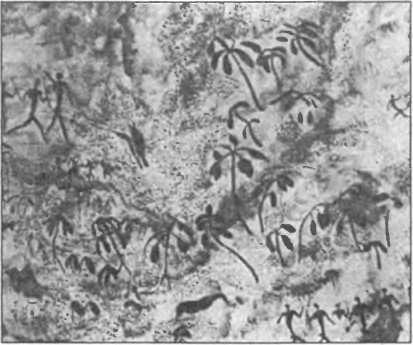

Европейцы, в XIX столетии впервые познакомившиеся с наскальным искусством бушменов, долгое время отказывались верить, что этот «примитивный дикий народ» был способен создавать такие полные блеска и красоты художественные произведения. Истинная ценность и значение этого поистине великого искусства была по достоинству оценена лишь в наши дни. Наскальная живопись бушменов не только изображает конкретные предметы или иллюстрирует фактические случаи, но и передает с помощью символов и метафор сложные нюансы человеческих чувств. Многие росписи имеют религиозное значение. Исследователи считают, что ряд наскальных композиций представляют собой образы видений, которые бушменские колдуны-шаманы наблюдали в состоянии транса. В то же время другие картины вполне реалистичны и посвящены повседневной жизни конкретного племени или семьи.

Наиболее поразительная черта бушменов – их глубокое знание животного мира. Им не только, что называется, «в лицо» известно каждое животное и даже насекомое, но известны и их привычки, характеры, мимика, образ жизни и манера поведения. Подкрадываясь к пасущемуся стаду, охотник-бушмен способен «перевоплощаться» в страуса, маскируясь перьями и до мельчайших деталей подражая походке и повадкам этой птицы. Бушмены любят демонстрировать пантомимы, изображая какое-нибудь животное, при этом до такой степени входя в образ, что у зрителей пропадает чувство реальности: да полно, человек ли это? Конечно, человек, и бушмен, исполняющий пантомиму, не преминет об этом напомнить, юмористически обыграв какую-нибудь смешную черту в поведении изображаемого им животного. Настоящий театр!

Да, театр. Хотя согласно представлениям «цивилизованных» людей – знатоков Фрейда и Дарвина – эти «первобытные дикари» должны целыми днями рыскать по лесам, степям и болотам в поисках пропитания, вечером у костра пожирать добычу, урча и рыгая, а потом быстренько удовлетворять свои сексуальные потребности и заваливаться спать, чтобы утром начать все сначала в надежде, что эволюция когда-нибудь поднимет их до звания «царя природы». Но ничего подобного нет ни в культуре бушменов, ни в культурах других «первобытных» племен, а, следовательно, этого никогда не было и в культуре наших доисторических предков. Духовная сфера занимала в их жизни не менее, а то и более важное место, чем материальная!

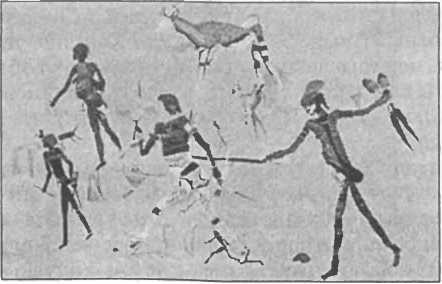

В своих пантомимах бушмены изображают не только животных, но и людей. Стандартным сюжетом в их репертуаре является разыгрывание сцены сражения – реального, имевшего место в прошлом, или мифологического. Поводом к войне стало похищение женщины охотниками из другого племени (на память приходит аналогия с Троянской войной – поводом для неё стало похищение Елены).

Антилопы и замаскированные охотники. Бушменский наскальный рисунок из Южной Африки

«Разделившись на две команды, – пишет Л. ван дер Пост, – мужчины расположились на коленях в песке друг против друга на расстоянии приблизительно пятнадцать ярдов. Криками и движениями они вызывали соперников на бой. Крики становились все громче, движения энергичней, пока наконец они не вступили в сражение. Они с силой «метали» копья, натягивали тетивы луков и ловко «уклонялись» от вражеских ударов, как если бы в действительности на них падал дождь стрел и копий. И хотя никто из них за все время действия не поднялся с колен, их жесты, движения тел, выражение лиц, боевые кличи, стоны раненых и сцены смерти позволили воссоздать яркую атмосферу сражения». Но вот неожиданно сражающиеся проникаются отвращением к своему кровавому делу, как будто над их акациевым райским садом Калахари прозвучал гневный голос Бога, укоряющего людей за грех взаимного убийства. Оставив оружие, соперники вступают в переговоры: кровь не должна пролиться снова! Оба племени делят пустыню на две зоны, обещая никогда не пересекать установленную границу…

Что означает эта странная пантомима? Только ли воспоминание о когда-то имевшей место войне? И зачем из поколения в поколения бушмены устраивают этот театр?

Трудно отделаться от мысли, что подобные сценки призваны противодействовать внутриплеменной агрессии. Этот фактор, весьма важный для выживания человеческих групп в доисторическую эпоху, мало кем принимается во внимание – исследователи более склонны рассуждать о межплеменной конкуренции, войнах за охотничьи территории и т. п. А как улаживались отношения внутри той или иной группы? Ведь и сегодня члены одной семьи нередко готовы перебить друг друга, что уж говорить о том, что творилось десятки тысяч лет назад!

Внутриплеменная агрессия – это не замена воинственности, направленной вовне. Она существует независимо от внешних условий. Очевидно, человек очень рано выработал формы поведения, позволяющие избегать таких затруднительных положений. У бушменов, например, эти формы поведения включают в себя традиции взаимного уважения, сложные отношения родства, сильный институт брака и культивирование музыкального и театрального искусства, включающего в себя элементы психологической драмы. Не было необходимости в сильных лидерах, чтобы уладить споры. В других «примитивных» обществах приняты различные виды запретов (табу), жесткая иерархия подчинения (подобная той, что существует в стае обезьян-бабуинов), разные методы морального давления – общественное презрение, насмешки, изгнание и т. п.

Охота в саванне. Бушменский наскальный рисунок

Способность компенсировать внутриплеменную агрессию посредством культуры присуща всем традиционным обществам, живущим в «золотом веке». Это не означает, что агрессия снимается совсем: по наблюдениям антропологов, даже в среде пигмеев, живущих в джунглях Африки, жизнь далека от мирной – мужья, например, часто бьют своих жен, и наоборот. И все же выход отрицательных эмоций через установленные внутри общества каналы позволяет избегать целенаправленной, расчетливой агрессии. «Дикие» охотники каменного века сумели решить эту проблему и установить культурные традиции, позволяющие разряжать внутриплеменную напряженность в максимально возможной степени. Поступить иначе означало гибель для них: «восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его…» (Быт., 4: 8). Искусство снятия внутриплеменной агрессии стало, таким образом, важнейшим шагом на пути эволюционной адаптации человечества – тем более важным, что это была адаптация не генетическая, а культурная.

Бушмены-музыканты. Бушменский наскальный рисунок

Интересно, что именно эти механизмы, защищающие традиционное общество от внутренней агрессии, первыми ломаются под натиском «цивилизации», понимаемой как ничем не ограниченную свободу личности. Необратимая ломка этих механизмов началась, вероятно, шесть-семь тысячелетий назад, когда эпоха «золотого века» завершилась и на смену ей пришла система, основанная на «эго» («я»). С формированием этой системы связано появление первых рабовладельческих государств в Месопотамии и Древнем Египте (IV–III тыс. до н. э.). Эта система в итоге создала то, что мы называем современной цивилизацией. Основанная на потреблении, удаленная от всех биологических основ человечества, эта цивилизация ставит человека перед очень трудной ситуацией. В который раз мы сталкиваемся здесь с глубокой истиной, выраженной в библейской притче о вкушении запрещенных плодов от древа познания: «в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло» (Быт., 3: 5). Но стало ли человечество счастливей, обладая всеми благами технологической цивилизации? Если да, то откуда берутся мечты о том, как хорошо было бы жить простой и естественной жизнью где-нибудь на лоне природы, не заботясь о хлебе насущном и не неся ответственности за что-либо?

За примерами не надо далеко ходить. Одно из последних обществ «золотого века» – бушменское – прекратило свое существование во 2-й половине XX века, буквально на наших с вами глазах, и сегодня мы можем воочию наблюдать последствия этого «изгнания из рая». Современные бушмены, лишившиеся практически всех своих традиционных источников существования и втянутые в орбиту индустриального развития, сегодня ведут оседлый образ жизни, живут в деревнях, занимаются сельским хозяйством и разводят скот. У них появились деньги, которые можно тратить на одежду и предметы массового производства. Исследователи, изучающие жизнь бушменов, отмечают, что внешне многие их ценности фактически не изменились. Они все еще считают себя охотниками, временно занимающимися другими делами. Однако внутри бушменского общества произошли важные сдвиги, свидетельствующие о глубоких внутренних переменах. Например, прежде все хижины в бушменском поселке были обращены к общей центральной площади так, чтобы люди в любое время могли разделять удовольствие взаимного общения. Теперь бушмены стали ставить свои дома поодаль друг от друга, боком или тылом к общественному центру, как будто каждая семья обладает чем-то, что хочет скрыть от соплеменников.

И им действительно есть что скрывать. Бывшие охотники и собиратели диких плодов открыли для себя частную собственность. Сама по себе частная собственность не плоха и не хороша, ловушка таится в вопросе личного отношения к ней. Подобно многим другим народам, бушмены попались в эту ловушку. Женщины-бушменки начали накапливать в сундуках красивые цветные ткани, бусы, эмалированную посуду, одеяла и т. п. в количествах, во много раз превышающих их потребности. Нет нужды говорить, что бушмены, еще недавно ходившие голыми, теперь носят одежду – «и открылись глаза у них… и узнали они, что наги» (Быт., 3: 7). Счастливая жизнь одной большой семьей, с общими заботами и общими радостями, закончилась. И хотя бушмены все еще говорят, что племенные узы важны для них, на практике это ничего не означает. Они часто ссорятся между собой, и их споры улаживаются при посредстве негров-банту, которые по-прежнему относятся к ним как к дикарям, иронически именуя их «нашими бушменами». Оседлая жизнь и возможность владения частной собственностью полностью разрушили баланс, поддерживавший традиционную культуру бушменов. «Золотой век» закончился, система «эго» восторжествовала. Изгнанные из рая, бушмены пытаются найти комфорт в бесполезных, но красочных продуктах цивилизации, которые напоминают им о былой красоте существования в цельности и социальной гармонии… «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт., 3: 23).

Эти изменения произошли настолько резко – за считанные годы, что их вполне можно считать революционным скачком подобным тем, которые не раз и не два коренным образом ломали всю историю человечества. То, что случилось сегодня с культурой бушменов, другие народы пережили много тысяч лет назад, и таким образом «изгнание из рая» представляет собой яркий и практический образ сегодняшнего мира. Господствующая в нем система «эго» представляет собой западню, которую традиционная индийская философия определяет понятием «майя» – завеса, закрывающая собой реальную действительность, но именно эту завесу многие люди склонны считать действительностью. В результате логика ситуации подталкивает человека к принятию на себя титула «царя природы». Но наши представления о природе остаются более чем туманными, и все попытки овладеть ситуацией пока выглядят не более чем выстрелами в темноту…

2015-05-26

2015-05-26 787

787