Марксизм.

Как экономист Маркс (жил в 19 веке) разделял идеи английской классической школы. Он впервые выдвинул теорию развития капиталистической системы, соединив ЭТ с историческими фактами.

Маржиналисты. (19 век)

В это время в ЭТ господствовали 3 основные школы: Венская, Лазанская, Кэмбреджская.

Маржиналисты предложили собственную концепцию: стоимость товара связывалась с его полезностью и ограниченностью. Принципы маржинизма были положены в основу неоклассической теории, которая продолжила традиции классиков.

Неоклассики объяснили классическую теорию и теорию маржинизма в теорию трудовой стоимости и в теорию предельной полезности. Этот синтез осуществил глава кембриджской школы Альфред Маршалл. Он творчески переработал эти 2 теории и выявил теорию взаимных связей спроса и предложения.

Американский институционализм - это течение пыталось реформировать капитализм. Они стали, что экономическая наука не должна заниматься чисто экономическими отношениями, потому что есть правовые, социальные, психологические отношения. Жни считали, что государство должно играть не меньшую роль, чем механизм рыночных цен.

Кейнсианство (Джон М. Кейнс)

Кейнсианское направление отрицает положение классического направления из-за сформировавшегося несовершенного типа рыночной экономики и утверждает следующее:

1. цены перестали быть гибкими из-за монополий;

2. все рынки экономически взаимозависимы, поэтому сбои в одном звене вызывают неравномерность в другом;

3. экономические субъекты действуют нерационально, не только под воздействием экономического интереса, но и различных ожиданий, психологических моментов и т.д.

4. экономика перестала быть саморегулируемой, ее должно регулировать государство.

Монетаристы выступают против кейнсианства и основываются на денежном обращении, утверждая что:

1. деньги – основной элемент рыночной экономики;

2. государство должно регулировать лишь только деньги, осуществляя жестокое сдерживание роста денежной массы.

В современной экономической теории все экономические концепции сконцентрированы вокруг 4 основных направлений современной теории:

1) неоклассическое;

2) неолиберальное;

3) неокейнсианское;

4) социально-институциональное.

7. Потребность – нужда в благах, необходимых для жизнедеятельности отдельных людей, социальных групп, общественных институтов.

1. по отношению к масштабам и структуре пр-ва:

· абсолютные (перспективные) максимальных объем освоенных производством благ, который мог бы быть потреблен объектом, если бы был в наличии;

· действительные (необходимые), которые могут быть удовлетворены при достигнутом уровне пр-ва при оптимальной его организации;

· подлежащие удовлетворению (могут быть удовлетворены при фактическом состоянии пр-ва);

· фактически удовлетворенные (удовлетворенный платежеспособный спрос).

2. в зависимости от роли в воспроизводстве рабочей силы выделяют:

· материальные (физиологические) (пища, еда, жилье);

· духовные (образ, культура, общество);

· социальные (труд, работа).

3. в зависимости от очередности удовлетворения выделяют:

· первичные (необходимые);

· первичные (избыточные).

4. в зависимости от социальной структуры выделяют:

· потребности общества в целом;

· потребности классов и социальных групп;

· потребности отдельных людей.

Общая закономерность развития потребностей по мере социально-экономического процесса вырабатывается всеобщим экономическим законом возвышения потребности. В соответствии с этим законом потребности растут и совершенствуются в ходе развития общественного пр-ва.

Современная научно-техническая революция (НТР), ускорив темпы экономического и социального развития, усилила действия закона возвышения потребности.

Наибольшее распространение в современной ЭТ получила теория американского ученого Маслоу, согласно которой виды потребностей располагаются в восходящем порядке, начиная с физиологических.

потребности в развитии

потребности в признании

Иерархия человеческих потребностей по Маслоу

В 1854 Госсен сформулировал второй закон потребностей. Законы продолжительности и повторяемости. На основе этих законов австрийские экономисты Менгер и Бем-Баверк сформулировали закон убывающей предельной полезности. Под предельной полезностью имеется в виду добавочная полезность, извлекаемая потребителем их каждой дополнительной единицы прод.

Закон убывающей предельной полезности – за относительно короткий промежуток времени, в течение которого вкусы потребителей не изменяться, предельная полезность каждой дополнительной единицы продукции будет падать.

Положение об определенной роли экономического интереса среди мотивов человеческой деятельности впервые было выдвинуто французскими материалистами и представителями английской школы политэкономии в 18 веке. Многообразие субъектов хозяйствования определяют многообразие экономических интересов.

Различают интересы: коллективные, личные, общественные, национальные, семейные, классовые, различных социальных групп, финансовые.

Экономические интересы соответствуют движущей силе социально-экономического процесса, с связи с этим огромное значение приобретает проблема приоритетов упорядочения индивидуальных, коллективных и общественных интересов. В условиях рыночных отношений преобладают личные или частные интересы.

8. Экономические ресурсы – это природные, материальные, людские, финансовые силы и средства, которые могут быть использованы в процессе пр-ва. В ЭТ ресурсы делят на 4 группы:1). Природные, т.е. естественные силы и вещества природы. Которые могут быть возобнавляемые и невозобнавляемые, исчерпаемые и неисчерпаемые.2). материальные т.е. средства производства, созданные человекам и сами являющиеся результатом производства. 3). Трудовые или «совокупная рабочая сила»,- население в трудоспособном возросте. 4). Финансовые, т.е. денежные средства, которые могут быть реально выделены на организацию производства. Значимость того или иного ресурса меняется в зависимости от уровня развития общества. Факторы производства – это реально вовлечённые в процесс производства ресурсы. В современной ЭТ принято выделять 4 фактора производства: земя(важнейший фактор производства. Потребности можно удовлетворять лишь используя в качестве фактора производства землю)., труд(подразумеваются умственные и физические способности, которые люди направляют в процессе хоз. Деятельности на создание благ.,предпринимательская способность(особый вид людских ресурсов), капитал(это инвистиционные ресурсы, средства производства, т.е. предметы труда и средства труда). Финансовый капитал не явл. Фактором производства.

Каждый из фаторов производства приносит своему владельцу доход:

| Фактор пр-ва | Доход в виде |

| земля | ренты |

| капитал | процентов |

| труд | заработной платы |

| предпринимательская способность | прибыли |

Сущность принципа ограниченности ресурсов, или принципа редкости, заключается в констатации того, что все ресурсы, которыми пользуется человек, все блага, которые он создает, не могут быть свободно воспроизведены или произведены в любых необходимых количествах в определенный период времени для достижения множества целей, которые ставят перед собой люди. «Человек экономический» оказывается во власти суровой реальности. И первое, что ему приходится делать, это ранжировать, ограничивать или преобразовывать свои потребности. Второе – осознать свою ответственность за потребление, производство и распределение ресурсов.

9. Экономические блага – материальные и нематериальные предметы, окружающие нас, которые служат удовлетворению различных потребностей.

Когда речь идет о благах большое значение имеет принцип безграничности, т.к. почти все существующие в мире блага находятся в недостаточном количестве. Только свойство редкости делает блага экономическим, поэтому экономическими благами называют редкими (ограниченными) благами.

Виды редкости:

- естественные (вода, леса);

- юридические (орудие, лекарственные препараты);

- религиозные;

- экономические.

Блага бывают воспроизводимыми и невоспроизводимыми в зависимости от возможности пополнения запасов.

Первую классификацию экономических благ в ЭТ предложил Менгер, который подразделил их на низшие (те, которые непосредственно удовлетворяют потребности человека (потребительские) и высшие (служат для пр-ва благ низшего порядка).

Вторая классификация аналогично подразделяет блага на 2 большие группы: потребительские и капитальные.

Работа в экономике – называют трудовую деятельность, рассматриваемую как продукт.

Услуги – вид экономической деятельности, результатом которой являются изменения полезных свойств уже созданных материальных продуктов.

Блага и услуги подразделяют на промежуточные и конечные. Блага также различают общественные и частные.

10. Потребности людей безграничны. Это означает, что для их удовлетворения должно быть неограниченное количество ресурсов. Однако, все виды эконом. Ресурсов ограничены и в количественном и в качественном отношении. Их недостаточно для удовлетворения всех потребностей людей. В этом и заключается принцип ограниченности, редкости ресурсов. Различают обсалютную и относительную ограниченность ресурсов. Под обсолютной понимают недостаточность производственных ресурсов для одновременного удовлетворения всех потребностей всех членов общества. Относительная ограниченность предполагает наличие определённых ресурсов для удовлетворения каких-либо выбранных потребностей. Ограниченность ресурсов вынуждает делать выбор между относительно редкими ресурсами и принимать решение о том, какие тавары и услуги производить, а от каких отказаться. Оптимальным выборам следуе считать такой вариант, который обеспечивает максимум результата при наименьших затратах. Для решения этой задачи используют модель, получившую название «график производственных возможностей».

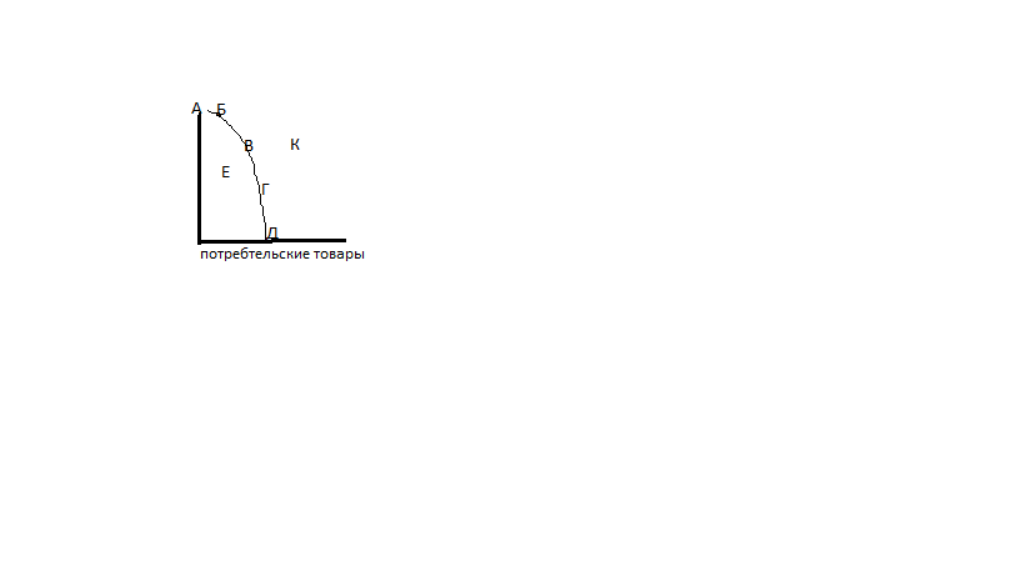

Кривая производственных возможностей – это линия, совокупность точек которой показывает максимальный объем пр-ва любых 2 продуктов.

Объемы пр-ва, соответствующий точке К, не могут быть достигнуты при данном объеме ресурсов и при данной технологии.

Объемы пр-ва, соответствующие точке Е, свидетельствуют о прямом недоиспользовании экономических ресурсов обществ.

При выборе производственных альтернатив необходимо учитывать величину альтернативных (вмененных) издержек пр-ва.

11. Альтернативные издержки пр-ва – это количество 1 продукта, от пр-ва которого нужно отказаться, чтобы увеличить объем пр-ва другого продукта при данной величине экономических ресурсов.

Выпуклая форма кривой производственных возможностей отражает действие закона возрастающих альтернативных издержек.

Закон возрастающих альтернативных (вмененных) альтернативных издержек – по мере увеличения объема пр-ва данного товара альтернативной издержки его пр-ва возрастает.

Закон возрастающих альтернативных издержек - закон, отражающий взаимосвязь между возрастанием производства одного продукта за счет сокращения другого. В условиях ограниченности одного из ресурсов и сокращающейся доходности, когда общество находится на границе производственных возможностей, для того, чтобы увеличить производство одного из благ, придется сокращать производство другого во все возрастающем размере.

12. Производство – это процесс по преобразованию эк. Ресурсов(труд, земля, капитал, предприн. Способность) с целью получения определённого эк. Продукта. Разделяют материальное и нематериальное производство. Материальное включает отросли по производству материал. Благ и услуг(строительство, с/х). Нематериальное связано с акаанием нематериальных услуг(образование, наука, здравоохранение, киноиндустрия). Выделяют следующие критерии отнесения процессов к производственным:1. Создание ранее не имеющегося продукта или же изменение качества имеющегося продукта. 2. Участие труда людей в создании продукта. 3. Сочитание естественных и эконом. Факторов производства с целью получения таваров и услуг. 4. Процесс обмена, сопровождающий производство. Потому что все субьекты экономики явл. Одновременно потребителями и производителями товаров и услуг. 5. Потребление, которое явл. Завершающим актом производства, помкольку оно предпологает уничтожение товаров и услуг. Непрерывно повторяющийся процесс производства назыв. Воспроизводством. Подразделяют на суженное(количество воспроизводимого продукта уменьшается), простое(остоётся постоянным), расширенное(увеличивается от цикла к циклу). Обобщающим критерием динамики национал. Производства выступает экономический рост – это количественное и качественное совершенствование производства и увеличение национал. Продукта, способствующее решению проблем ограниченности ресурсов и улучшению уровня жизни. В качестве обобщающего показателя эконом. Роста используют показатель валового национал. Продукта. Его дополняют к показателям национал. Продукта на душу населения. Интенсивный рост характеризуется увеличением национал. Продукта на душу населения. Экстенсивный рост выражается в обсолютном увеличении национал. Продукта на душу населения.

Эконом. Эфективность – это отношение того что организация действительно производит к тому что она могла бы производить при существующих ресурсов, знаниях.

Социал. Эфективность – это такое состояние экономики при котором обеспечивается реализация основных социальных целей общества. При характеристики соц.- эконом. Эфективности на уровне общества следует обратить внимание на широко используемое понятие Парето-эфективность. Парето определил эфективность как состояние при котором невозможно увеличить степень удовлетворения потребностей хотя бы одного человека неухудшая при этом положение другого члена общества. Оптимум Порето-эфективности достигается тогда, когда изменение в производстве не вызывают ухудшения положения хотя бы одного человека, но улучшают положение всех членов общества.

13. Эконом. система – это устойчивая совокупность эконом. Субьектов, процессов, отношений, а так же соответствующих им организационных форм, институтов и вовлечённых в хозяйственный оборот эконом. Ресурсов. Структурными элементами эконом. Системы явл.: производственные силы, произв. Отношения, механизм каардинации хоз. Жизни. В современной эконом. Науки при определении типов эконом. Ситем используются след. Критерии: господствующая форма общественного хозяйства, основные формы собственности, способ координации хоз. Жизни и уровень техн. Развития.

14. В соответствии с наиболее распрастранённой современной типологияй эк. Систем выделяются:1). Традиционная экономика(это эконом. Система, основанная на традициях, обычаях, как правило это экономика натурального хозяйствования, обслуживающая себя за счёт собственных ресурсов и имеющая замкнутый характер). 2). Рыночная экономика(капитализм)(это эк. Система, основанная на частной собственности и свободным предпринимательстве, в которой движение ресурсов производства и само производство осуществляется под воздействием конкуренто-рыночного механизма регулирования, опирающегося на калебания спроса, предложения и цен, а также на эконом. Выгоду. 3). Административно-камандная(социализм)- это эк. Система, основанная на общественной собственности, в которой товарно-денежные отношения имеют формальный характер, а движение ресурсов производства и само производство определяется административным центром на основе системы планов и каманд. 4). Смешеная экономика – это эк. Система, основанная на сочетании частного и государственного сектора экономики, рыночного и государственногомеханизма в регулировании, с мативацией социальной устойчивости в обществе.

Именно этот тип экономики(смешеный) сложился в раде современных зап.-европейских странах.

15. Для возникновения отношений собственности необход. Как минимум три условия: наличие двух и более субьектов отношения, ограниченность обьектов собственности, обьект собственности должен быть полезен для его владельца. Собственность – это отношения между людьми по поводу присвоения средств производства и создаваемых с их помощью материальных благ. Характер производства,распределения обмена и потребления материальных благ зависит от того,в чьих руках находятся средства производства. Субьектом собственности могут быть: государство, граждане, коллективы. Выделяют 3 типа собственности: тип общей нераздельной собственности, тип частной собственности, тип совместно-деловой собственности. В рамках этих типов собственности могут существовать их формы: государственная, семейная акционерная, совместных предприятий, фермерская и др. Порядок функционирования той или иной формы собственности в государстве определяется соответствующими юрид. Законами. Последние наделяют субьекта собственности правом юрид. Или физ. Лица и дают ему право присвоения обьектов собственности, владения, распоряжения и пользования им. Присвоение – это процесс юрид. И фактического закрепления обьектов собственности за юрид. Или физ. Лицом. Владение – это право лица совершать определённые действия над обьектом собственности в течение определ. Периода времени. Распоряжение – это право реального собственника совершать любые действия над обьектом собственности(продавать, передавать). Пользование – это потребление обьектов собственности с целью извлечения из них потребительских свойств.

16. Тип общей нераздельной собственности. Данный тип возник в первобытной общине и был обусловлен в этот период низким уровнем развития производительных сил и производственных отношений. На данном этапе этот тип собственности существовал в таких формах как: первобытнообщинная, семейная. В последствии тип общей нераздельной собственности трансформировался и принял более совершенные формы: коллективной, государственной.

Тип частной собственности. Выделяют 2 вида частного присвоения:1). Присвоение на основе личного труда, которое выступает в форме единоличной собственности, 2). Присвоение с использование чужого труда. Соединение факторов производства при 2-м виде присвоения может осущ. Двумя способами: внеэкономическим, экономическим. Внеэкономическое означает, что частная собственность распространяется не только на средства производства, но и на людей, приводящих их в движение(рабство, крепостное право). При экономическом способе в эконом. Отношения вступают 2 собственника – собственник средств производства и раб. Силы. Последний продоёт свою раб силу и получает за это сумму денег, принимающую форму зарплаты.

Тип совместно-деловой собственности. Для этого типа характерны след. Основные черты:1. Собственность образуется путём обьединения вкладов, которые вносят в общее имущество все участники предприятия. 2. Используется в общих целях и под единым управлением. 3. Конечные результаты распределяются соответственно доле собственности каждого. 4. Коллективистско-индивадуалистическое сознание. 5. Забота участников обьединения о доходности и развитии предприятия. Совместно-деловая собственность выступает в формах: акционерного общества, кооператива, товарищества, хозяйственных обьединений, совместных предприятий, заключивших брачный кантракт.

Переход к рыночной экономике предполагает реформирование госуд. собственности путём разгосударствления и приватизации. Разгосуд. Собственности – это процесс разрушения монополии госуд. собственности, осуществляемый как путём создания новых предприятий, основанных на негосуд. Формах собственности, так и путём реформирования госуд. и арендных предприятий. Разгосуд. Собственности осущ. Посредством приватизации. Приватизация – это процесс преобретения физ. И юрид. Лицами права собственности на обьекты, принадлежащие государству. Приватизация может осуществляться путём безвозмездной передаче госуд. собственности всем гражданам, путём продажи обьектов, принадлежащих государству, путём сочетания двух предидущих способов.

17. Рынок – это система эконом. Отношений в сфере обмена товаров и услуг между продовцами и покупателями. Признаки рынка: 1. Свобода его участников, определяемоя правом обладания собственностью. 2. Неограниченное количество его участников, создающее конкурентную среду. 3. Полная информированность его участников о состоянии рынка. 4. Мобильность ресурсов(быстрому и скорому передвижению, действию). Функции рынка: 1. Формирование конкурентной среды и воздействие на эконом. Интересы субьектов хозяйствования. 2. Установление пропорций в общественном хозяйстве между различными его звеньями.3. обеспечение восприимчивости экономики к техническому прогрессу. 4. Эффективное сведение всех элементов производительных сил общества в единую систему. 5. Создание условий для реализации преимущества кооперации труда на всех уровнях и во всех сферах деятельности. 6. Обеспечение реализации экономических интересов субьектов хозяйствования и стимулирование эффективности их экономической деятельности. 7. Ценообразование и оценка результатов деятельности огромного количества производителей стоимостью произведенных ими товаров.

18. Рыночные структуры классифицируют по след. Основным признакам: 1. По экономическому назначению рыночных обьектов.(по этому признаку выделяют рынки: потребительских товаров и услуг, факторов производства, финансовые, интеллектуального продукта).2. по территориальному положению.(местный рынок, региональный рынок внутри страны, национальный рынок, региональный рынок по группе стран, мировой рынок).3. по механизму функционирования: свободный рынок, государственно-регулируемый рынок, монополизированный рынок. 4. По степени насыщенности: равновесный рынок, дефицитный, избыточный рынок. 5. По степени зрелости: рынки с развитой инфраструктурой, рынки с формирующейся инфраструктурой. 6. По правовому статусу: официальный(легальный) рынок, теневой(нелегальный) рынок.

19. Любой рынок может полноценно функционировать лишь в том случае, если для него создана соответствующая инфраструктура. Под инфраструктурай рынка понимают совокупность рыночных институтов, обеспечивающих продвижение товаров и услуг от производителя к потребителю. К ней относят биржи, ярмарки и аукционы, торговые дома, страховые кампании. Важнейшими элементами рыночной инфраструктуры явл. Товарные биржи, фондовые биржи, биржи труда. Товарная биржа представляет собой регулярно функционирующий рынок однородных товаров, на котором заключаются сделки купли-продажи крупных партий товаров. Фондовая биржа – учреждение, в котором осуществляется купля-продажа ценных бумаг. Биржа труда – это учреждение, осущ. Посредничество между рабочими и предпринимателями при совершении сделки и купли-продажи раб. Силы.

20. (13) Кругооборот ресурсов продуктов и денег в рыночной экономике

| Рынок ресурсов |

| Государство |

| Домохозяйство |

| Предприятия |

| Рынок продуктов |

На верхней половине диаграммы представлена картина ресурсного рынка. Здесь домохозяйства, которые непосредственно или косвенно (через находящиеся в их собственности акции) владеют всеми экономическими ресурсами, поставляют эти ресурсы предприятиям. Предприятие предъявляет спрос на эти ресурсы, потому что денежные ресурсы служат средством, с помощью которых фирмы производят товары и услуги. Взаимодействия спроса и предложения на огромное множество людских и материальных ресурсов устанавливают цену на каждую из них. Платежи, которые производят предприятия, покупая ресурсы, представляют собой издержки этих предприятий, но одновременно они образуют потоки зарплаты, ренты, проценты и прибыль в домохозяйства, поставляющие ресурсы. Денежный доход, полученный домохозяйством от продажи ресурсов, как таковой не имеет реальной ценности, поэтому в процессе расходования денежного дохода домохозяйства выражают свой спрос на бесчисленное множество товаров и услуг. Одновременно предприятия соединяют приобретенные ими ресурсы для пр-ва и предложения товаров и услуг на тех же рынках. Взаимное воздействие этих решений о спросе и предложении и определяет цены продуктов.

21. Несовершенства рынка

Функции рынка делают его в принципе весьма эффективной системой. Однако это не означает, что рыночные отношения являются полностью совершенными и обеспечивают прогрессивное развитие экономики. Обособление экономических агентов, неполное совпадение их интересов, а зачастую и антагонизм неизбежно ведут к обострению многих противоречий.

В основном несовершенства рынка связаны с отклонением от условий, обеспечивающих совершенную конкуренцию. К тому же рыночная экономика оказывается неспособной обеспечить производство важных благ или создает их в недостаточных объемах.

В чем же проявляются несовершенства, или, как их нередко называют, «провалы» рынка?

1. Рынок не способен противостоять монополистическим тенденциям. В условиях рыночной стихии неизбежно возникают монополистические структуры, ограничивающие свободу конкуренции. При бесконтрольности рыночной среды формируются и укрепляются монополии. Создаются неоправданные привилегии для ограниченного круга субъектов рынка.

Чтобы поддержать чрезвычайно высокие цены, монополисты искусственно сокращают производство. Это вызывает необходимость регулирования цен, скажем, на продукцию сырьевых монополий, электроэнергию, транспорт.

2. Рынок не заинтересован и не способен производить общественные блага («общественные товары»). Эти товары либо вообще не производятся рынком, либо поставляются им в недостаточном количестве.

Особенность общественных товаров состоит в том, что ими может пользоваться каждый, но не обязан за них платить. К тому же обычно нельзя ограничить их использование.

Дорожными знаками, регулирующими правила движения, обязаны пользоваться все во избежание нежелательных последствий. Вакцинация должна охватывать всех жителей, иначе не удастся исключить инфекционных заболеваний. Общественные блага — это неконкурентные товары и услуги, доступные практически каждому.

Общественные блага бесплатны для потребителя, но не бесплатны для общества. Производство «бесплатных» благ связано с издержками, которые не способен нести рынок.

Рынок не может решить проблему производства благ для общественного пользования, ибо нельзя ограничить их потребление, согласовать издержки с «полезностью», устранить неизбежные коллизии (например, проблему «безбилетника», определение категорий пользователей). Удовлетворение нужд общества, не связанных непосредственно с бизнесом, предполагает создание соответствующей институциональной структуры, непосредственное участие государства (см. гл. 26).

3. Рыночный механизм непригоден для устранения внешних (побочных) эффектов. Экономическая деятельность в условиях рынка затрагивает интересы не только непосредственных его участников, но и других людей. Ее последствия нередко носят негативный характер.

По мере роста общественного богатства проблема внешних эффектов становится все более острой. Увеличение количества автомобилей в пользовании сопровождается загрязнением воздуха. Целлюлозно-бумажные комбинаты отравляют водные источники. Широкое применение химических удобрений делает продукты питания непригодными для употребления.

Сам рынок не способен устранить или компенсировать ущерб, наносимый внешними эффектами. Соглашение между заинтересованными сторонами без внешнего вмешательства может быть достигнуто лишь в редких случаях, когда отрицательный эффект незначителен (см. гл. 7). На практике при возникновении серьезных проблем необходимо вмешательство государства. Оно вводит жесткие нормативы, ограничения, использует систему штрафов, определяет границы, которые не вправе переступить участники хозяйственной деятельности.

4. Рынок не обладает способностью обеспечивать социальные гарантии, нейтрализовать чрезмерную дифференциацию в распределении доходов. Рынок по своей природе игнорирует социальные и этические критерии, т.е. справедливость при распределении ресурсов и доходов. Он не обеспечивает стабильную занятость трудоспособного населения. Каждый должен самостоятельно заботиться о своем месте в обществе, что неизбежно ведет к социальному расслоению, усиливает социальную напряженность.

«Нормальный» рынок порождает ненормальные пропорции распределения созидаемого богатства. Рыночные отношения создают благоприятные условия для проявления узкокорыстных интересов, порождающих спекуляцию, коррупцию, рэкет, торговлю наркотиками, другие антиобщественные явления.

5. Рыночный механизм порождает неполную и недостаточно совершенную информацию. Только в условиях полностью конкурентной экономики участники рынка обладают достаточно исчерпывающей информацией о ценах и перспективах развития производства. Но сама конкуренция заставляет фирмы скрывать реальные данные о положении дел. Информация стоит денег, и экономические агенты — производители и потребители — обладают ею в различной степени.

Отсутствие совершенной информации, неполнота и неравномерность ее распределения создают преимущества для одних и подрывают способность принятия оптимальных решений у других. Продавцы и покупатели, предприниматели и рабочие не обладают равнозначной информацией. Между тем информация является в некоторых отношениях общественным товаром. Наиболее полную и надежную информацию предоставляет не частный рынок, а государственные институты. Итак, рынок не является идеальным механизмом регулирования экономической деятельности.

Несовершенства («провалы») рынка могут быть смягчены созданием соответствующих институциональных структур, участием государства в распределении ресурсов, решении проблем, которые не могут быть обеспечены чисто рыночными инструментами.

Функции государства в рыночной экономике

Обычно выделяют следующие основные функции государства в рыночной экономике:

Установление и обеспечение соблюдения правовых основ рыночной экономики, в том числе, прав частной собственности.

Поддержание рыночной конкуренции и защита прав потребителей.

Решение вопросов, связанных с внешними эффектами: издержками и выгодами.

Предоставление общественных товаров и услуг

Стимулирование экономического роста и стабилизация экономики.

Распределение и перераспределение национального дохода и обеспечение социально-экономической поддержки.

Участие в хозяйственной деятельности.

22. Американская модель построена на всемирной поддержке предпринимательской инициативы граждан. Она ориентируется на достижение личного успеха теми, кто более образован, энергичен, предприимчив. В такой системе велика экономическая поляризация общества, наблюдается большое различие в уровне доходов. Роль госуд. в америк. Модели минимальна. Она сводится в основном к перераспределению части доходов в пользу малоимущих и незанятых, формированию правовой базы, регулирующей бизнес. Японская модель предпологает высокую степень вмешательства государства в регулирование экономики. Однако при этом активно поддерживается стимулирование частных секторов. В экономике приоретет отдаётся развитию малого и среднего бизнеса. Управление производством базируется на 3 пастулатах: пожизненный наём работников, зависимость карьеры и зар. Платы от срока работы и возраста, создание профсоюзов непосредственно на предприятии, а не по отрослевому принципу. В японской модели широко применяют среднесрочное и долгосрочное планирование, хотя оно носит не обязательный, а рекомендательный характер. Государством проводится жёсткая антимонопольная политика. Шведская модель характеризуется значительным вмешательством государства в регулировании экономики и активной соц. Политикой. Высокие налоги позволяют госуд. сосредотачивать в своих руках значительные средства и направлять их на решение соц. задач. Немецкую модель отличает сильное влияние госуд. на экономику при значительном удельном весе госуд. собственности, планирование основных макроэкономических показателей, значительная роль госуд. в решении соц. задач. В немецкой модели сильны позиции частного предпринимательства. Китайская модель характеризуется значительной доляй госуд. сектора в экономике. Основной формой собственности явл. Общественная. Регулирование экономики на макроуровне осуществляет государство посредством централизованного планирования. На микроуровне экономические процессы регулируются рыночными механизмами. В с/х упор сделан на семейные крестьянския хозяйства с передачей им земли в пользование на 15-30 лет. Низкая стоимость раб. Силы и китайское трудолюбие, а также политика госуд. в облости стимулирования экспорта делают китайскую продукцию очень конкурентоспособной на мировых рынках. Беларусь явл. Государством с переходной экономикой. Для белоруской модели характерно сочетание административно-камандных и рыночных мехонизмов управления экономикой. В собственности государства находится 2/3 средств производства. В Белоруси не сформирован средний класс – соц. основа рыночной экономики. Малый и средний бизнес находятся в стадии становления. В Белоруси пока не сформировалась чётко вырожанная модель экономики. Она тяготеет к смешанному типу, где сочитается взаимодействие государства и рынка. Если проанализировать все эти модели, то их можно свести к 2 типам. Первый тип – это те модели, в которых господствует частная собственность и стимулируется частное предпринимательство. Такие модели рын. Экономики принято называть либеральными.(экономика США). Второй тип – это модели, основанные на значительном вмешательстве государства в процессы регулирования экономики. В таких моделях высока роль госуд. в решении соц. задач. Их принято называть социально ориетированными(экономика Швеции).

23. Переход, в течении которого происходит трансформация прежней эконом. Системы и зарождение новой, составляет переходный период. В тесение этого периода сущ. Переходная (трансформационная) экономика. К странам с переходной экономикой можно отнести Россию, Беларусь и др. Для переходной экономики характерны след. Основные черты:а) изменчивость и нестабильность, насящие «безвозвратный» характер.б)многообразие переходных форм общественного хозяйства.в)особый характер противоречий.г) историчность, обусловлена особенностями развития той или иной страны. К основным задачам переходной экономики можно отнести: а). создание экономического механизма нового типа(суть этой задачи состоит в том чтобы изменить деформированный экономический механизм). б). обеспечение и развитие эконом. Свободы и инициативы субьектов рыночных отношений(эк. Свобода как и инициатива и предприимчивость достигаются путём воздействия на эконом. Интересы, что предпологает преобразование отношений собственности). В). Создание развитой системы соц. защиты и соц. гарантий(они – одно из условий стабильного и эффективного функционирования данной системы). Своеобразие задач переходной экономики определяет и своебразие путей их решения, основными из которых явл.: демонополизация экономики, разгосударствление и приватизация, стабилизация денежного обращения либерализация цен, создание рыночной инфраструктуры.

24. Конкуренция (столкновение) – это свойственное товарному производству, основанному на частной собственности, борьба между товаропроизводителями за наиболее выгодные условия производства и сбыта товаров и одновременно механизм стихийного регулирования пропорций общественного производства.

Конкуренция возникла в глубокой древности в условиях простого товарного производства. Примерно до середины 19 века для экономики развитых стран была характерна совершенная (свободная) конкуренция. В 20 веке конкуренция перерастает в несовершенную, т.е. она стала регулироваться монополиями и государством.

Конкуренция является основным условием развития предпринимательства. Она служит интересам продавцов и покупателей. При наличии конкуренции на рынке производители стремятся сократить издержки, чтобы увеличить прибыль. В результате повышается эффективность производства, снижаются цены. Конкуренция также побуждает производителей улучшать качество продукции, расширять ассортимент товаров. Производители должны постоянно изобретать новые товары и услуги для завоевания большей части рынка. В итоге выигрывают покупатели и все общество в целом.

Условия, при которых протекает рыночная конкуренция, экономисты обозначают термином «рыночная структура». Структура рынка определяется количеством и размером фирм, характером выпускаемой продукции, легкостью входа на рынок и выхода из него, доступностью информации. От принадлежности предприятия к тому или иному типу рыночной структуры зависят его поведение на рынке, особенности ценообразования и взаимоотношения с другими конкурирующими предприятиями.

Закон спроса и предложения наиболее эффективно действует в условиях совершенной конкуренции. Для нее характерны следующие признаки: во-первых, продавцы принимают цены как данные и не могут осознанно на них влиять; во-вторых, доступ в отрасль новых продавцов ничем не ограничен; в-третьих, продавцы не вырабатывают совместной стратегии; в-четвертых, покупатели не способны влиять на цены; в-пятых, все участники торговли имеют полную рыночную информацию.

Условия совершенной конкуренции в чистом виде встречаются крайне редко. Тем не менее, в некоторых отраслях рынок приближается к таким условиям. Например, продукция сельского хозяйства (пшеница, кукуруза, мясо и др.) часто продается и покупается в условиях совершенной конкуренции. Совершенная конкуренция есть некий идеал, к которому рынок должен стремиться, т.к. при нем достигается наиболее высокая эффективность.

Противоположностью совершенной конкуренции является монополия. Для чистой монополии характерны следующие черты: во-первых, монополист – единственный продавец товара, не имеющего близких заменителей; во-вторых, продавцы диктуют цены; в-третьих, проникновение в отрасль новых фирм полностью блокировано; в-четвертых, покупатели принимают цены как данные.

Понятие чистой монополии является абстракцией. Даже полное отсутствие конкурентов внутри страны не исключает их наличия за рубежом. Поэтому мы представляем чистую монополию скорее теоретически. В современной России примеры полной монополии практически ограничены производством и распределением природного газа (Газпром), электроэнергии (РАО «ЕЭС»), никеля («Норильский никель»).

В микроэкономике различают следующие виды монополий.

1. Закрытая монополия. Она защищена от конкуренции с помощью юридических ограничений (патентная защита, институт авторских прав).

2. Естественная монополия. В данном случае отрасль состоит всего из одной фирмы. Это означает, что средние издержки в долгосрочном периоде будут минимальными, когда одна фирма обслуживает весь рынок целиком. Примерами естественной монополии являются: местное обеспечение электроэнергией, газом, теплом и т.п.

3. Открытая монополия. В этом случае фирма на некоторое время становится единственным поставщиком какого-либо товара, не обладая никакой специальной защитой от конкуренции. В ситуации открытой монополии часто оказываются фирмы, впервые вышедшие на рынок с новой продукцией.

Такая классификация монополий не единственная. В экономической науке различают также:

1) простую монополию, когда монополист назначает всем покупателям лишь одну цену;

2) дискриминационную монополию, когда монополист назначает несколько цен;

3) двустороннюю монополию, когда единственный монополист-продавец имеет дело с единственным покупателем (монопсония).

Возможности монополиста, как и любой другой фирмы, получить прибыль частично ограничены издержками производства. Другим ограничением для него является спрос на продукт. Кривая спроса у монополиста имеет отрицательный наклон. В условиях монополии кривая спроса для фирмы совпадает с кривой спроса для отрасли. Иногда утверждают, что монополист устанавливает максимально высокую цену. Однако, если он поднимет цену – потеряет часть своих покупателей; если понизит – то сможет продать больше. Поэтому монополист выбирает такую комбинацию «цена-количество», которая принесет максимальную прибыль.

Когда монополист в течение определенного периода предлагает покупателям один и тот же товар по разным ценам, то имеет место ценовая дискриминация. Почему фирмы используют ценовую дискриминацию? Понижая цены, фирмы могут привлечь новых покупателей, которые в противном случае просто не купят продукцию по высоким ценам. Но понижение цен следует провести так, чтобы какая-то группа покупателей (скажем, состоятельная) покупала по высоким ценам. Поэтому дискриминация может осуществляться при наличии следующих условий. Во-первых, покупатели в силу невозможности или неудобств не могут перепродавать купленную продукцию. Во-вторых, продавец должен быть в состоянии разделять покупателей на группы. В-третьих, дискриминация возможна лишь тогда, когда продавец контролирует рынок.

В экономической науке выделяют три основных типа дискриминации:

а) личная дискриминация. Например, врач устанавливает различные гонорары в зависимости от уровня доходов его больных;

б) материальная дискриминация. К примеру, устанавливается различный тариф для промышленного и домашнего пользования электричеством.

в) географическая дискриминация. В этом случае продавец может учитывать расстояние, разделяющее два города, и вытекающие отсюда транспортные издержки, установить различные цены.

Ценовая дискриминация позволяет увеличить доход монополистов. В то же время большее количество потребителей получат возможность воспользоваться услугой данного вида. В США, например, некоторые виды ценовой дискриминации, запрещены антимонопольным законодательством. Однако в силу ряда положительных сторон ценовой дискриминации экономисты относятся к ней терпимо.

Выше рассмотрены два крайних типа рыночных структур. Но многие рынки находятся между этими крайностями. Наиболее распространенным типом рыночной структуры являются монополистическая конкуренция и олигополия. Основные черты монополистической конкуренции:

товар дифференцирован, что дает возможность продавцам устанавливать цены;

поведение фирм является нестратегическим;

вступление новых фирм в отрасль не является сложным (например, чтобы открыть новую овощную лавку, кафе, ремонтную мастерскую, не требуется значительных капиталовложений);

покупатели не могут влиять на цены.

Монополистическая конкуренция объединяет элементы, как монополии, так и совершенной конкуренции. Допустим, что какая-то фирма выпускает зубную пасту, пользующуюся хорошей репутацией у потребителей в силу особых свойств (запах, красивая упаковка, лечебные свойства). Производящая эту зубную пасту фирма обладает монопольной властью. Но монопольная власть данной фирмы ограничена, так как потребители могут легко перейти на другие марки зубной пасты, если ее цена возрастет.

В реальной жизни фирмы могут получать прибыль сверх нормальной достаточно долго. Это связано, во-первых, с дифференциацией продукта; во-вторых, существуют определенные барьеры для вхождения в отрасль. Например, чтобы заняться частной медицинской практикой, надо иметь соответствующее образование. Или, чтобы открыть курсы по подготовке или переподготовке (скажем, бухгалтеров), требуется лицензия.

Является ли рыночный механизм монополистической конкуренции эффективным? С точки зрения использования ресурсов – нет, так как при данной рыночной структуре фирма не функционирует в низшей точке своей кривой долгосрочных средних затрат. Если бы в отрасли было меньше фирм и каждая производила большее количество продукции, такое же количество товаров могло бы быть произведено при более низких издержках. Однако, с точки зрения интересов потребителей, многообразие товаров является для них более предпочтительным, нежели однообразная продукция по более низким ценам и в большем объеме.

В высокоразвитых странах наиболее часто встречается такой тип рыночной структуры, как олигополия. Она представляет такую рыночную структуру, при которой несколько фирм контролируют основную часть рынка. Олигополия образуется в результате роста концентрации производства, которая продолжается непрерывно и приводит к созданию немногих крупных компаний. Примерами олигопольных отраслей являются автомобильная промышленность, производство стали, алюминия, стиральных порошков, компьютеров, сигарет, самолето- и судостроение.

Для олигополии характерно ограничение вступления новых фирм на рынок. Барьеры для вхождения в отрасль связаны с эффектом масштаба, большими затратами на рекламу, патентами и лицензиями. Для олигополистических рынков особенно характерны относительная жесткость цен и определенная синхронность при изменениях цен. Чаще всего на олигополистическом рынке наблюдается модель ценообразования «лидерство в ценах». Суть данной модели в том, что одна фирма на рынке (как правило, крупнейшая) действует как ценовой лидер, а другие – следуют за лидером. Соперничающие фирмы назначают ту же цену, которая установлена лидером, и работают при уровне выпуска максимизирующей прибыли.

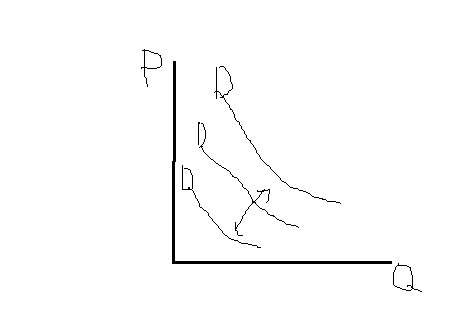

25. Спрос – форма выражения потребности, представленная на рынке и обеспеченная деньгами.

Закон спроса: чем выше цена на товар, тем меньше покупателей, готовых его приобрести, т. е. меньше спрос. Каждая точка на кривой Д показывает количество продукции, которое могут купить потребители по данной цене.

Главный фактор, влияющий на уровень спроса – цена.

Обратная зависимость между спросом и ценой: цена снижается – увеличивается число покупателей; по мере удовлетворения потребности потребители будут приобретать дополнительные единицы продукции только в том случае, если цена на него снижается; если цена на один товар снижается при постоянстве цен на другие товары и постоянстве дохода потребителя, то подешевевший товар будет приобретаться чаще, причем потребитель не будет отказывать себе в приобретении другого товара; покупатель будет стремиться приобретать подешевевший товар вместо аналогичного, цена на который остается прежней.

Индивидуальный спрос – спрос отдельного покупателя, индивида. Кривая спроса – выпуклая.

Рыночный спрос – общий спрос потребителей предъявленный на рынке на определенный товар. Кривая спроса – вогнутая.

Неценовые факторы спроса: вкусы потребителей, доход потребителя, число потребителей на рынке, цены на сопряженные товары, инфляционные ожидания, ожидание изменения дохода потребителя.

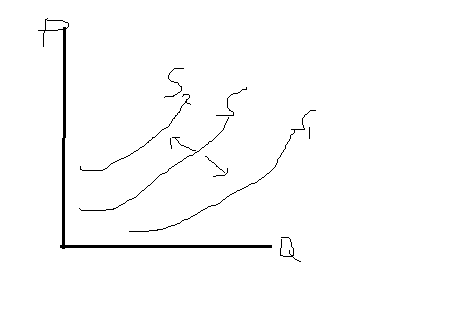

26.  Под ПРЕДЛОЖЕНИЕМ следует понимать

Под ПРЕДЛОЖЕНИЕМ следует понимать

совокупность товаров и услуг, которые могут быть предложены покупателю в данный период времени. Его можно изобразить в виде графика (рис. 5.2), показывающего разные количества продукта, которые производитель желает и способен произвести и предложить к продаже на рынке по каждой конкретной цене из ряда возможных цен в течение определенного периода времени.

В отличие от спроса, связь между ценой и объемом предлагаемых благ здесь прямая, т.е. чем выше цена, тем большее количество товаров готов предложить производитель и наоборот.

Кривая S показывает, как изменяется величина предложения с изменением цен. Прямая связь между ценой и

предложением называется ЗАКОНОМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. К основным неценовым факторам предложения относятся:

а) издержки производства, которые, прежде всего, оп-

ределяются ценами на ресурсы и научно-техническим про-

грессом, обеспечивающим снижение затрат на единицу

продукции;

б) технология. Совершенствование технологии означа-

ет рост производительности труда. Это значит, что издержки

производства на единицу продукции уменьшаются, и, со-

гласно действию предыдущего фактора, предложение бу-

дет расти;

в) цены на другие товары. Изменение цен на другие то-

вары может побудить производителя увеличивать или

уменьшать предложение данного товара;

г) число товаропроизводителей. По мере вступления в

отрасль новых фирм предложение будет расти; по мере

выхода фирм из отрасли предложение будет сокращаться;

д) налоги и дотации. Предприятия рассматривают боль-

шинство налогов как издержки производства. Поэтому по-

вышение налогов увеличивает издержки производства и со-

кращает предложение;

е) ожидания. Ожидания изменений цены продукта в

будущем могут ограничить предложение его в настоящее

время.

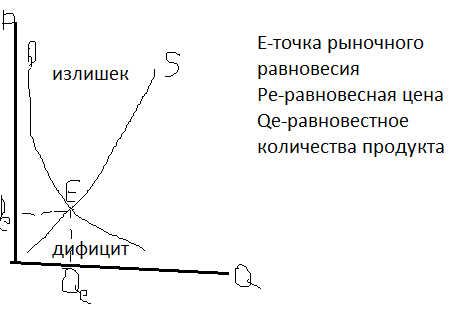

27. Рынок - это "поле битвы", где происходит "сраже-ние" между продавцом (производителем) и покупателем (потребителем). Покупатель, имея определенную сумму денег, идет на рынок с целью купить товар по наиболее низкой цене. Предельная максимальная цена, за которую покупатель еще согласен купить товар, называется ЦЕНОЙ СПРОСА. Чем ниже эта цена, тем большее количество товара желает и может приобрести покупатель за одну и ту же сумму денег.

Продавец (производитель) идет на рынок с целью продать товар по максимально высокой цене. Предельно низкая цена, по которой продавец еще готов продать свой товар покупателю, называется ЦЕНОЙ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. Она не может опуститься ниже внутренних издержек производства, ибо производство товаров теряет всякий смысл, производитель не получит прибыли.

Таким образом, на рынке идет конкурентная борьба между продавцом и покупателем за более выгодную для каждого из них цену. В результате этой борьбы устанавливается отраслевое рыночное равновесие, соответствующее равенству спроса и предложения, равновесному объему производства и равновесной цене. Уравновешивание спроса и предложения в точке Е ределяет установление в ней цены равновесия.

Покупатель, который покупает товар по равновесной цене, но мог бы заплатить за него и больше, получает выгоду как разницу между этими ценами. В экономической теории ее именуют "излишком потребителя".

Продавец, который продает товар по равновесной цене, но мог бы продать его по более низкой цене, получает выгоду именуемую "излишком производителя".

Общая суммарная выгода, которую получат все покупатели и продавцы в результате сделок по равновесной цене, составит общественный выигрыш.

Общая суммарная выгода, которую получат все покупатели и продавцы в результате сделок по равновесной цене, составит общественный выигрыш.

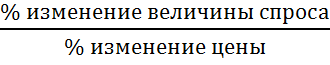

28. Эластичность – это чувствительность к изменениям цен.

Степень ценовой эластичности или неэластичности измеряется при помощи коэффициента

Е =

2015-05-29

2015-05-29 1732

1732