В «Общей теории» Кейнс выступил против неоклассической (маржиналистской) ортодоксии, согласно которой главной задачей и целью экономической теории является выбор наилучшего варианта по использованию ограниченных редких ресурсов в соответствии с законами предельной полезности и предельной производительности. Такая постановка вопроса предполагает редкость в качестве исходного пункта экономического анализа. Между тем реальность демонстрировала не столько ограниченность, сколько переизбыток ресурсов: массовую безработицу, недогруженные производственные мощности, праздно лежащие капиталы, нераспроданные товары. Поэтому, прежде чем искать оптимальные варианты использования редких благ, экономист обязан ответить на вопрос: как от занятости неполной перейти к занятости полной?

Кейнсу удалось значительно расширить понимание предмета экономической науки, включив в него депрессивную экономику. Шагом вперед было и новое формулирование условий экономического равновесия: Кейнс утверждал, что равенство спроса и предложения может устанавливаться не только при полной загрузке ресурсов, но и при неполной загрузке. Именно отсюда он и выводил необходимость целенаправленного государственного вмешательства.

В сфере анализа таких категорий, как стоимость, капитал, прибыль, рента и др., Кейнс в основном разделял взгляды Кембриджской школы, полагая, что А. Маршалл о стоимости сказал все и прибавить больше нечего. (Кейнс был учеником Маршалла в самом буквальном смысле слова.) Но, по убеждению Кейнса, новые проблемы, связанные с кризисом, не могли быть разрешены в рамках маршаллианской традиции. Он перешел к анализу макроэкономических совокупных, агрегированных показателей — потоков инвестиций, доходов, накоплений и сбережений, потребления и производства в масштабе всего общества. Его теория вполне прагматична, он ставил перед собой совершенно определенный, в некотором смысле статичный вопрос: как выйти из кризиса? И блестяще ответил на него. Кейнс фактически возвратился к традициям политической экономии, отказавшись от социально нейтральной теории. Более того, он, строптивый ученик Маршалла, преодолел и чисто функциональный подход к экономическим категориям и возвратился к каузальному методу: в его теоретической системе выделены активные факторы (склонность к потреблению, предельная эффективность капитала, норма процента), оказывающие первостепенное влияние на зависимые переменные (занятость и национальный доход).

Ученик Кембриджской школы, Кейнс при объяснении многих проблем ссылается на психологию публики. Характерна для него, например, категория ожидания (ожидаемая прибыль, ожидаемые изменения цен и т.д.). Но в отличие от маржиналистов кейнсианская психология имеет не только субъективное, но и объективное содержание. Психологические категории используются как инструменты прогнозирования, как результат экстраполяции на будущее непосредственно наблюдаемых экономических процессов.

Приступая к изложению собственной системы взглядов, Кейнс прежде всего подверг критике ряд предрассудков, укоренившихся в экономической науке. В частности, он высмеял идущую еще от Сэя идею о том, что всякое предложение порождает соответствующий спрос, что делает общее перепроизводство невозможным. Это было бы возможным, если бы обмен товаров не опосредовался деньгами. Денежный фактор играет активную самостоятельную роль: накапливая денежные знаки, осуществляя функцию сбережения, экономические агенты сокращают совокупный объем платежеспособного спроса. Так может возникнуть и реально возникает общее перепроизводство.

В результате Кейнс приходит к новаторскому выводу, объем производства национального дохода, а также его динамика определяются непосредственно не факторами предложения (размерами применяемого труда, капитала, их производительностью), а факторами эффективного платежеспособного спроса. Проблему спроса Кейнс поставил в центр своих исследований, сделал исходным пунктом макроанализа.

Факторы, относящиеся к спросу, влияют и на общий объем занятости. Кембриджская традиция, в частности в работе А. Пигу «Теория безработицы», знала только два вида безработицы:

• фрикционную, причина происхождения которой усматривалась в плохой информированности рабочих о предложении рабочих мест, их нежелании менять квалификацию или место жительства;

• добровольную, образующуюся в тех случаях, когда рабочие или не хотят трудиться за плату, равную предельному продукту труда, или оценивают «тяготы труда» выше, чем предлагаемая заработная плата.

В этих двух случаях рабочие, по мнению А. Пигу, остаются незанятыми добровольно и сами повинны в своем положении. Кейнс не оспаривал этих причин безработицы. Но признал, что в условиях депрессии существует еще и вынужденная безработица. Отразив действительную ситуацию на рынке, Кейнс выступил с утверждением, что даже при уменьшении реальной заработной платы занятые трудящиеся не бросают работы, а безработные не сокращают предложения рабочей силы. Реальная заработная плата зависит от спроса на труд: если этот спрос ограничен, то возникает безработица поневоле. В конечном итоге объем занятости в обществе зависит от объема спроса.

Чтобы объяснить, почему именно спрос является решающим фактором при определении уровня занятости, Кейнс вводит понятия функций совокупного предложения и совокупного спроса. Функция спроса определяется соотношением между ожидаемыми доходами предпринимателей и объемом занятости. Функция предложения — между совокупными издержками и совокупной занятостью. Точка пересечения — «точка эффективного спроса» — и определяет объем занятости в масштабах всего общества. Но поскольку в течение коротких периодов (а именно ими ограничил свой анализ Кейнс) функция предложения остается неизменной, занятость в решающей степени попадает в зависимость от факторов спроса.

Эффективный спрос — это совокупный спрос, определяющий объем занятости. Главными компонентами эффективного спроса выступают потребление и инвестиции. Возрастание суммы средств, используемых для личного потребления, Кейнс считал устойчивой функцией прироста дохода. При этом, если С — объем потребления, а К—доход, тогда соотношение ДС/Д Кесть предельная склонность к потреблению, определяющая наклон функции потребления. Он больше нуля, но меньше единицы и при возрастании Кпосле-довательно убывает. Иными словами, с ростом дохода потребление абсолютно растет, но в меньшей степени, чем доход. Такой характер функции потребления Кейнс связывал с основным психологическим законом, согласно которому с ростом доходов склонность к потреблению падает, а склонность к сбережению растет. За определенным порогом роста доходов индивид отдаляется от положения наемного работника, тратящего большую часть дохода на личное потребление, и приближается к положению капиталиста, общественная функция которого состоит в накоплении капитала.

Из «основного психологического закона» Кейнса следует, что при росте дохода доля эффективного спроса, обеспечиваемая личным потреблением, падает и поэтому расширяющийся объем сбережений должен постоянно поглощаться спросом на инвестиции.

Размер инвестиций Кейнс считал главным фактором эффективного спроса, а через его посредничество — главным фактором занятости и национального дохода. Обеспечение нормального размера инвестиций сталкивается с проблемой перевода всех сбережений в реальные капиталовложения. Из этого исходит широко известная формула кейнсианства: инвестиции должны быть равны сбережениям (/ = S).

Для предшествующей Кейнсу литературы здесь не было особой проблемы, так как она исходила из предположения, что акт сбережения одновременно превращается в акт инвестирования. Кейнс считал подобные взгляды нереалистичными. В его системе создание объема инвестиций, необходимого для полной занятости, составляет одну из важнейших задач экономической политики государства.

Реальный размер инвестиций, по Кейнсу, зависит от двух величин:

1) ожидаемого объема доходов от капиталовложений или их предельной эффективности (АР/А/), т.е. рентабельности последней инвестированной единицы капитала;

2) нормы процента.

Предприниматели продолжают процесс инвестирования, пока предельная эффективность капиталовложений остается выше нормы процента. Ожидаемый доход от инвестиций (предельная эффективность) весьма чувствителен к пессимистическим настроениям и даже панике. Внезапное его понижение вплоть до процентной нормы способно стать причиной глубоких депрессий.

Существующая норма процента определяет нижний предел прибыльности будущих инвестиций. Чем она ниже, тем оживленнее инвестиционный процесс, и наоборот. По Кейнсу, процент представляет собой автономный «монетарный феномен». Он формируется стихийно в ходе сопоставления спроса на деньги и предложения денег, при этом спрос регулируется законом «предпочтения ликвидности», а предложение — количеством денег в обращении. Процент — это явление преимущественно психологического порядка, связанное с отказом владельца от ликвидной формы. Неустойчивая конъюнктура на денежном рынке усиливает «склонность к ликвидности», и для ее преодоления требуется высокий процент; стабильность денежного рынка, напротив, понижает «предпочтение ликвидности», а вместе с ним процентную ставку.

Формирование нормы процента Кейнс рассматривал в качестве связующего звена, посредством которого денежная сфера влияет на производство национального дохода: М (монетарный фактор) — > R (норма процента) —> I (инвестиции) —> У (национальный доход). Отсюда он выводил необходимость денежно-кредитного регулирования капиталистической экономики.

В теории Кейнса намечена и количественная связь между инвестициями и национальным доходом. Она определяется так называемым мультипликационным эффектом, или эффектом мультипликатора (множителя). Эффект мультипликатора сродни эффекту снежного кома: мощное приращение инвестиций в одной из отраслей вызывает приращение потребления и дохода не только в данной отрасли, но и в сопряженных отраслях вторичного, третичного и еще более далекого порядка. Итоговое приращение национального дохода оказывается больше первоначальной суммы инвестиций.

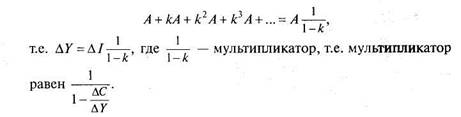

Величина мультипликатора зависит от предельной склонности к потреблению. Чем больше потребляемая часть прироста дохода, тем энергичнее и дольше действует мультипликационный эффект. Поэтому Кейнсом применяется такая формула мультипликатора, которая отражает оборот доходов в сопряженных отраслях. Допустим: А — первоначальный прирост дохода, равный первоначальному приросту инвестиций; k — предельная склонность к потреблению (∆С/∆k, т.е. потребляемая доля прироста дохода). В этом случае по формуле бесконечно убывающей геометрической профессии получим следующее выражение для приращения доходов в сопряженных отраслях:

Концепция мультипликатора, устанавливая устойчивую постоянную зависимость между инвестициями, с одной стороны, и национальным доходом — с другой, тоже подводила к мысли о необходимости государственного воздействия на экономическую динамику путем стимулирования инвестиционного спроса. «Я рассчитываю. на то, — писал Кейнс, — что государство, которое в состоянии взвесить предельную эффективность капитальных благ с точки зрения длительных перспектив и на основе общих социальных выгод, будет брать на себя все большую ответственность за организацию инвестиций»1.

2015-05-30

2015-05-30 1195

1195