Одним из основателей современного монетаризма считается ныне здравствующий экономист Милтон Фридман (родился в 1912 г.).

С его точки зрения деньги представляют собой главную пружину всей рыночной экономики. У государства должна быть только одна цель: стабилизация кредитно-денежной сферы, борьба с инфляцией, которая представляет собой чисто денежный феномен. Все остальное сделает рынок, который тождествен свободе. Главное — оставить рынок в покое, все проблемы будут решены спонтанно благодаря законам рыночной конкуренции. Надо, чтобы государство твердо придерживалось темпа прироста денежной массы на уровне 3—5% в год, не поддаваясь ни на какое давление рыночных агентов. Этот темп привязывается к долговременному темпу прироста ВВП. Только так в обществе будет достигнута стабильность. В противном случае нарушается механизм частного предпринимательства, наступает кризис, развертывается инфляция. Инфляция же — это враг номер один. Она снижает жизненный уровень граждан, уничтожает накопления фирм, разрушает кредит. Но инфляция имеет одну причину —. несоразмерную с нуждами рынка эмиссию. Вот почему эмиссию надо взять под жесткий контроль.

Отдадим должное фактам, которые подтверждают, что Р. Рейган в начале 1980-х гг. выиграл битву с инфляцией. Он пожертвовал экономическим ростом, в США начался промышленный спад, выросла безработица ввиду того, что очень скоро стала ощущаться нехватка денег, снизился спрос, а следовательно, и инвестиции. Но это был, если так можно выразиться, запланированный спад. Развитая экономика США смогла выдержать трехпроцентный спад в расчете на год. Зато в 1983 г. в стране инфляция снизилась до тех же 3% в год. Успех монетаризма был налицо. Этот успех подкреплялся политикой, связанной с «экономикой предложения».

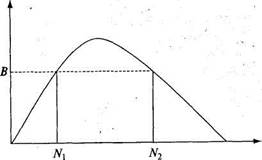

Видные представители «экономики предложения» Артур Лаффер, Джон Гилдер и др. отнюдь не во всем согласны с монетаристами. У них нет этого денежного фетишизма. По их мнению, для оздоровления экономики надо прежде всего ориентироваться на предложение факторов производства. Кейнс, предлагавший заниматься спросом, не прав. Главное — стимулы для предпринимателя на микроуровне. В качестве стимулирующих мер предлагается снижение налогов и предоставление льгот корпорациям. Снижение налогов вызовет рост сбережений и соответственно повысит эффективность капиталовложений, производительность труда, ускорит научно-технический прогресс и в конечном счете приведет к устойчивому росту всего промышленного производства. Известна знаменитая кривая Лаффера, показывающая количественную связь между ставкой налога на прибыль и поступлениями в бюджет.

Поступления в бюджет

Ставка налога

Рост налоговой ставки приводит к росту поступлений в бюджет только до определенного предела, после которого поступления в бюджет падают ввиду того, что предприниматели:

- снижают инвестиционную активность;

- уходят в теневые сферы, желая скрыть доходы от налогового ведомства.

Характерно, что если правительство желает получить в бюджет сумму, равную В, то эта сумма будет получена при ставке налога N1 или при ставке налога N2 В первом случае капитал будет стимулирован, а во втором — дестимулирован.

Авторы данной концепции настаивают и на сокращении бюджетных ассигнований на социальные нужды, чтобы побудить людей к труду, а также добиться сбалансированности государственного бюджета. Вообще «экономика предложения» — это культ «хорошо работающего человека», смелого и инициативного предпринимателя. Кейнсианство, с их точки зрения, подорвало дух предприимчивости нации. Надо возвратиться к ценностям микроэкономики классического типа, и тогда возвратится и предпринимательский дух. Люди больше не будут надеяться на государственные подачки, предприниматели не будут бояться фискальных целей государства.

Характерно, что Р. Рейган не преминул воспользоваться и советами экономистов этой школы. Когда инфляция была побеждена, а эмиссия взята под надежный контроль, администрация стимулировала частные инвестиции именно с помощью снижения налоговых ставок на прибыль. Однако сбалансированности бюджета так и не смогли достигнуть ни в США, ни в Великобритании.

Но если «экономика предложения» ориентируется преимущественно на микроэкономические проблемы, то теория «рациональных ожиданий», очень популярная в академических кругах, именуется не иначе как «новая классическая макроэкономика». Признанным лидером этого направления считается лауреат Нобелевской премии Роберт Лукас.

Ожидания традиционно играли немалую роль в макроэкономическом анализе. Кейнс писал об ожидаемой предельной эффективности капитала. М. Фридман сформулировал гипотезу «адаптивных ожиданий», согласно которой индивидуумы регулируют свои действия в принятии экономических решений, основываясь на прошлом опыте (например, люди прогнозируют рост цен на основе инфляции в предшествующий период).

Сторонники теории «рациональных ожиданий» считают, что экономические субъекты (корпорации, предприниматели, рабочие) не просто полагаются на прошлые изменения в экономической жизни, а успешно перерабатывают всю имеющуюся информацию о перспективах развития хозяйственной конъюнктуры (например, уровня цен, безработицы, темпов экономического роста). Поскольку при формировании своих ожиданий они используют имеющуюся доступную информацию оптимально и рационально, то их ожидания следует рассматривать как «рациональные».

С точки зрения «рациональных ожиданий» всякое государственное вмешательство в экономику бессмысленно. Хозяйствующие агенты, в среднем быстро улавливают, что намеревается предпринять государство. Правила поведения частных агентов рыночной экономики и пути формирования их ожиданий будут систематически изменяться, если есть изменения в политике государства. Соответственно, все регулирующие мероприятия государства сводятся к нулю.

Р. Лукас утверждает, что поскольку участники хозяйственного процесса осведомлены о государственных мероприятиях, то, скажем, ожидаемый уровень цен почти всегда совпадает с фактическим уровнем и соответственно экономическая политика не повлияет на реальный выпуск продукции. Изменения в последнем могут иметь место только в том случае, когда участники хозяйственного процесса сталкиваются с неожиданными мероприятиями или же совершают ошибки (например, считают ожидаемый уровень неверно, ошибочно занижая его). Более того, и неожиданные для агентов воспроизводственного процесса мероприятия со стороны государства тоже проводить нецелесообразно, поскольку они порождают дополнительную неуверенность.

В результате теория приводит к выводу о бесперспективности и бесплодности всяких регулирующих мероприятий государства. «Новая классическая макроэкономика» основывается на не совсем реалистичных предпосылках. В конечном итоге экономисты этого направления описывают систему совершенной конкуренции с абсолютной прозрачностью рыночной информации. В их представлениях современная рыночная экономика есть совокупность индивидуумов, свободно ориентирующихся в рыночных процессах. Сложнейшая хозяйственная конъюнктура и ее прогнозы «рационально» оцениваются всеми экономическими субъектами, в том числе рабочими. Люди должны знать значения всех переменных, решать сложные экономические задачи, следить за всеми изменениями в экономической политике государства.

Все это не очень похоже на действительность. В реальной жизни даже эксперты не всегда справляются с точными прогнозами с целью выработать оптимальную перспективу.

В теории «рациональных ожиданий» все рынки, включая рынок труда, саморегулируются. Но это уже давно не так. Вот почему некоторые коллеги на Западе называют новую «экономике» неэффективным концептуальным компромиссом, который намеревается примирить микроэкономику с макроэкономикой.

Все неклассические теории покоятся на постулате о том, что рыночная экономика при минимальной конкуренции со стороны государства всегда обеспечивает регулирование рынка, цен и количества товаров, а вездесущее стремление к максимизации прибыли способствует полному использованию всех доступных возможностей получения прибыли.

Отметим, что либералистская и антиэтатистская идеологии теоретиков трех названных школ носят черты некоторой демагогии: ни одна из этих концепций на практике не отказывается от государственного вмешательства в экономику. Речь идет об обосновании более умеренного регулирования. Знаменитый американский экономист Дж.К. Гэлбрейт считал эти теории «временными отклонениями в государственной политике, которые будут отвергнуты и даже сейчас отвергаются опытом и здравым смыслом»1. Судя по всему, он был прав.

2015-05-30

2015-05-30 1480

1480