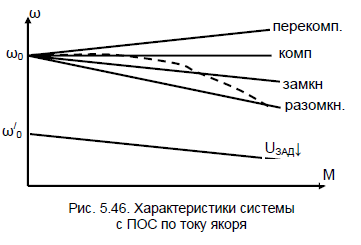

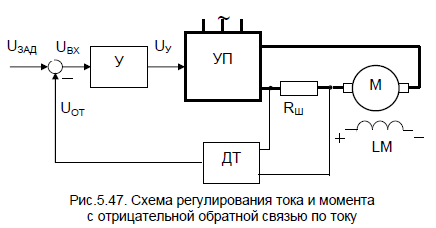

ратной связью по току. Схема замкнутой системы с отрицательной обратной

связью по току приведена на рис.5.47. Эта схема повторяет схему на рис.5.45,

только знак обратной связи – отрицательный. Но знак обратной связи полностью

меняет принцип работысхемы. При постоянномнапряжении заданияувеличение тока якоряприводит к снижениюЭДС преобразователя иснижению скорости. Та-

кая система способнаподдерживать ток якоря.Если в системе урав-

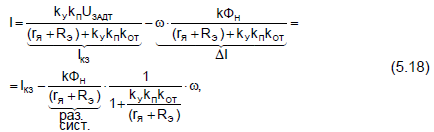

нений для статики (5.16)изменить знак обратнойсвязи и разрешить урав-

нение 5.17 относительнотока, то получим выра-жение электромехани-ческой характеристики

из которого видно, что первый член этого уравнения определяет ток короткого

замыкания IКЗ. Величина тока короткого замыкания IКЗ определяется напряжени-

ем задания тока UЗАДТ. Второй член уравнения отражает отклонение тока ΔI от

тока короткого замыкания IКЗ, зависящее от скорости, а точнее, от ЭДС двигате-

ля Е = кФН·ω. Чем больше скорость ω, тем больше Е, тем меньше ток в цепи

якоря.

При UЗАДТ = const и ω = 0 ток цепи якоря равен току короткого замыкания IКЗ ≡

UЗТ, отклонение тока ΔI = 0. Появление скорости и ЭДС приводит к отклонению

тока, ΔI > 0, а величина отклонения зависит от коэффициента обратной

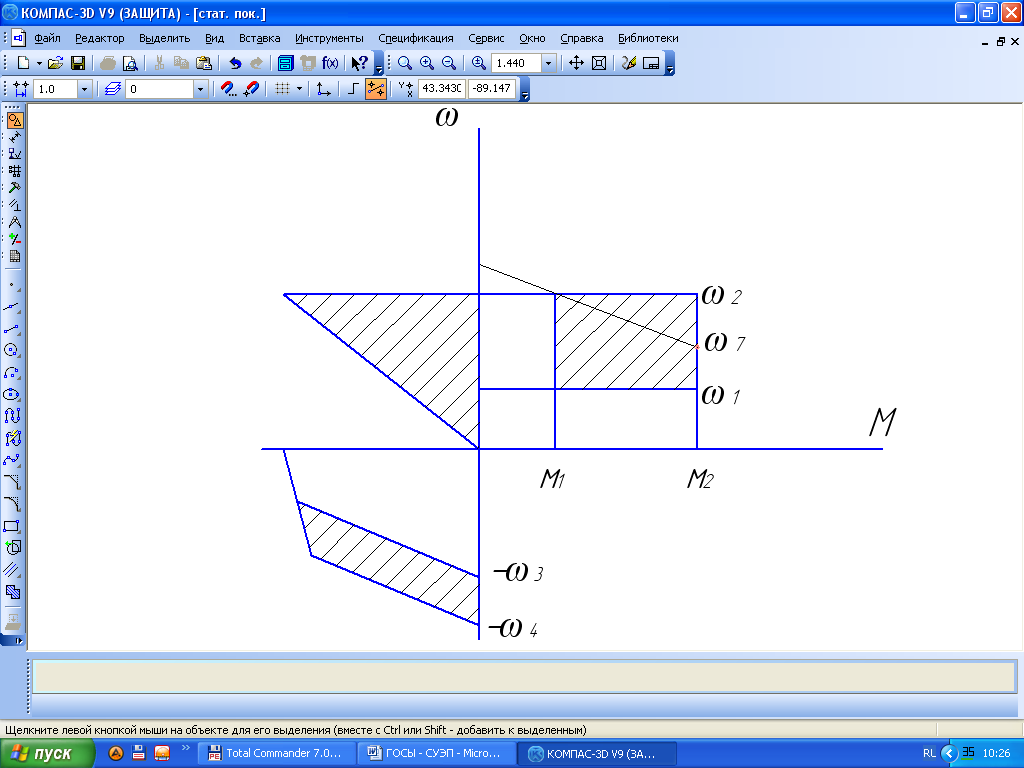

связи кОТ. Электромеханические характеристики системы с ООС по току приве-

дены на рис.5.48.

Если kОТ = ∞, то ΔI = 0, характеристика проходит вертикально. При kОТ = 0

характеристика приобретает наклон естественной характеристики. Работа сис-

темы ограничена по скорости номинальным напряжением UН двигателя (пунк-

тирная линия на рис.5.48).

Для М = МКЗ =const требуетсяkОТ = ∞. В качествеусилителя исполь-зуют ПИ или И –регуляторы. Ино-гда ООС по токуиспользуют дляподдержания мо-мента двигателяпри пуске, чащевсего – в режимеотсечки для огра-ничения предель-

ных значений тока (момента), так называемые экскаваторные характеристики

(рис. 5.48). ООС в этих схемах вступает в работу, если момент двигателя пре-

высит допустимое значение – момент отсечки МОТС. Напряжение на якоре сни-

жается, и двигатель останавливается при моменте стопорения МСТОП.

3. Статические и динамические показатели систем электроприводов (СУЭП).

При решении задач оптимального проектирования рассчитываются зависимости ограничений от каждого из варьируемых параметров и определяется область возможной реализации. При линейной зависимости оптимальное решение всегда находится на одной из вершин, т.е. в точке, соответствующей совпадению ограничений. Вывод: проектирование нужно проводить по предельным условиям эксплуатации, а не по номинальной точке.

Технические ограничения можно разделить на два класса:

· статические.

· динамические.

Статические показатели удобно представлять в виде желаемой механической и электромеханической характеристики ЭП.

1 Реверс.

1 Реверс.

2 Наличие торможения вперед и назад.

3 Диапазон регулирования:

- скорости

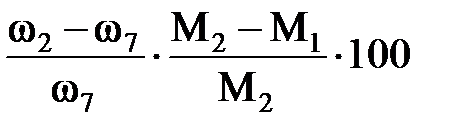

Dω↑ =  =

=  , Dω↓ =

, Dω↓ =

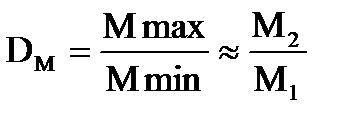

- диапазон изменения момента:

4 Статическая точность поддержания скорости или момента.

∆ωС1 =  %

%

Относительное отклонение скорости оговаривается по отношению к каждому из возможных возмущений (нагрузка, напряжение питания, температура), дополнительно приводится суммарная погрешность.

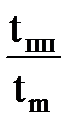

Динамические показатели

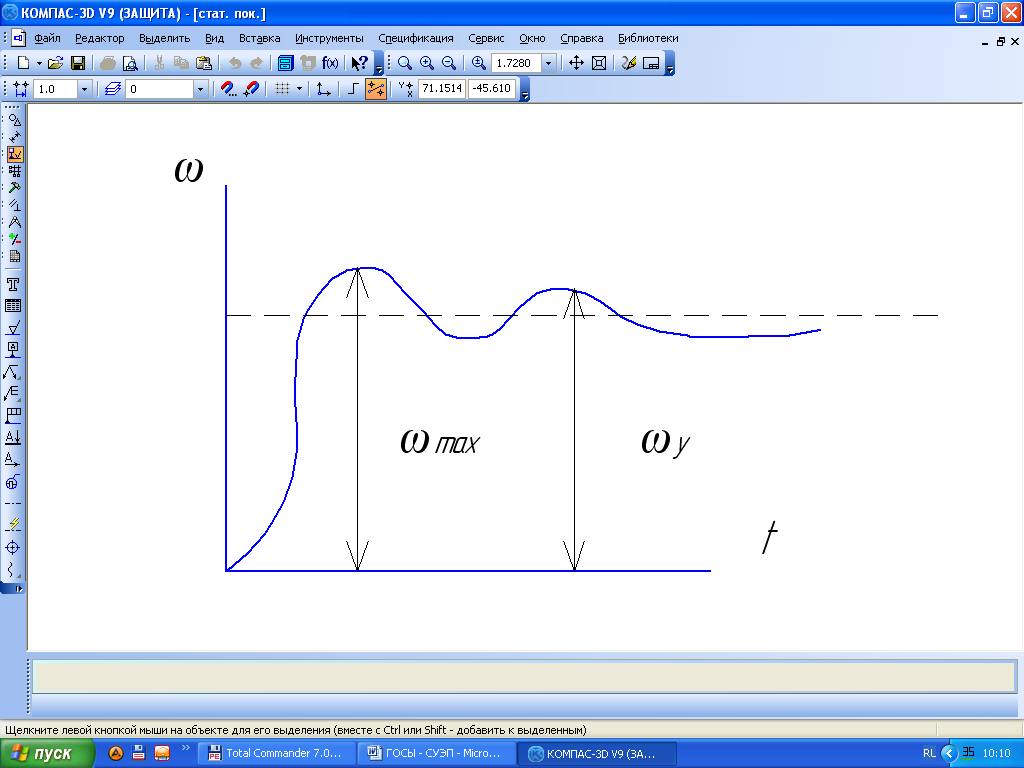

Описывают качество переходных процессов в системе.

Рассчитываются и оцениваются при ступенчатом входном воздействии.

1 Максимальное отклонение или динамическая ошибка регулирования – определяется в относительных единицах. За базу принимается минимальное или номинальное значение.

2 Установившееся отклонение ωу (установившаяся ошибка).

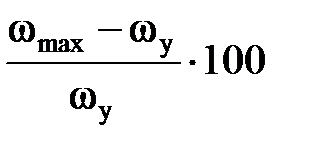

3 Перерегулирование

σ =  %

%

4 Время достижения максимума tm.

5 Время переходного процесса tпп.

Временные параметры определяются по входу сигнала в 5% коридор относительно установившегося или псевдоустановившегося значения (вынужденная составляющая переходного процесса).

При сложном переходном процессе выделяется свободная составляющая sin с затуханием по экспоненте и вынужденная.

Временные показатели определяются по 5% коридору относительно максимального значения вынужденной составляющей.

Частота колебаний соответствует частоте среза контура регулирования.

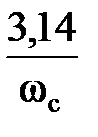

tm =  , ωс – частота среза, когда контурный коэффициент передачи равен 1.

, ωс – частота среза, когда контурный коэффициент передачи равен 1.

tпп =

6 Число колебаний m

m =

Число колебаний определяется числом полупериодов. В замкнутых системах регулирования число колебаний и перерегулирование зависят от запаса устойчивости по фазе.

4.КРУ до и выше 1000В

Электрические сети являются самой распространенной совокупностью различных электроустановок. В общем случае это подстанции, распределительные устройства (РУ), воздушные и кабельные линии, а также токопроводы, с помощью которых передается и распределяется электрическая энергия. По напряжению различают электрические сети до 1000 В и выше. Ниже приводятся объемы, нормы и методы испытаний некоторых распространенных элементов электрических сетей.

В комплектные распределительные устройства (КРУ) выше 1000 В входят сборные шины, которые связаны с различными присоединениями (вводными и отходящими линиями, силовыми и измерительными трансформаторами), а также коммутационные аппараты — воздушныеимасляныевыключатели.

Распределительные устройства до 1000 В выполняют также в виде КРУ, которые а зависимости от назначения могут быть силовыми или осветительными с установкой соответствующих коммутационных аппаратов (рубильников, контакторов, пускателей, автоматических выключателей, предохранителей).

Испытание и наладка КРУ напряжением выше 1000 В включают следующие операции:

измерение сопротивления изоляции первичных цепей мегаомметром на 2500 В. Сопротивление изоляции токоведущих частей КРУ, собранных по полной схеме, должно быть не менее 1000 МОм;

механические испытания в соответствии с инструкциями завода-изготовителя;

измерение сопротивления постоянному току. Сопротивление соединений постоянному току не должно превышать: для болтовых соединений сборных шин (выборочно) более чем в 1,2 раза сопротивление участка шин той же длины, но без контакта; для разъемных соединений первичной цепи (выборочно) — значений, указанных в заводских инструкциях;

испытание изоляции повышенным напряжением промышленной частоты.

Схему собирают так, чтобы испытанию повышенным напряжением подвергалась вся изоляция первичных цепей (масляный выключатель, проходные и опорные изоляторы). Все тележки устанавливают в рабочее положение, выключатели включают. Тележки с измерительными трансформаторами выкатывают. Обычно испытания осуществляют до подключения отходящих и питающих кабелей и проводят пофазно при заземленных двух других фазах специализированными передвижными высоковольтными установками или с помощью аппарата АИИ-70. При испытаниях выполняют организационные и технические мероприятия по технике безопасности.

Испытательные напряжения изоляции оборудования КРУ приведены в табл. 9.

Таблица 9 Испытательные напряжения промышленной частоты изоляции КРУ

| Класс напряжения, кВ | Испытательное напряжений ячейки с изоляцией, кВ | |

| керамической | из твердых полимерных материалов | |

| 21,6 | ||

| 28,8 | ||

| 37,8 |

Продолжительность их приложения — 1 (для чистой керамической изоляции) и 5 мин (для изоляции с элементами из твердых полимерных материалов).

5.Органы дистанционной защиты. Преимущества и недостатки. Блокировка дистанционной защиты.

Дистанционные защиты применяются в сетях сложной конфигурации, где по соображениям быстродействия и чувствительности не могут использоваться более простые максимальные токовые и токовые направленные защиты.

Дистанционной защитой определяется сопротивление (или расстояние - дистанция) до места КЗ, и в зависимости от этого защита срабатывает с меньшей или большей выдержкой времени. Следует уточнить, что современные дистанционные защиты, обладающие ступенчатыми характеристиками времени, не измеряют каждый раз при КЗ значение указанного выше сопротивления на зажимах измерительного органа и не устанавливают в зависимости от этого большую или меньшую выдержку времени, а всего лишь контролируют зону, в которой произошло повреждение. Время срабатывания защиты при КЗ в любой точке рассматриваемой зоны остается неизменным. Каждая защита выполняется многоступенчатой, причем при КЗ в первой зоне, охватывающей 80-85% длины защищаемой линии, время срабатывания защиты не более 0,15 с. Для второй зоны, выходящей за пределы защищаемой линии, выдержка времени на ступень выше и колеблется в пределах 0,4-0,6 с. При КЗ в третьей зоне выдержка времени еще более увеличивается и выбирается так же, как и для направленных токовых защит.

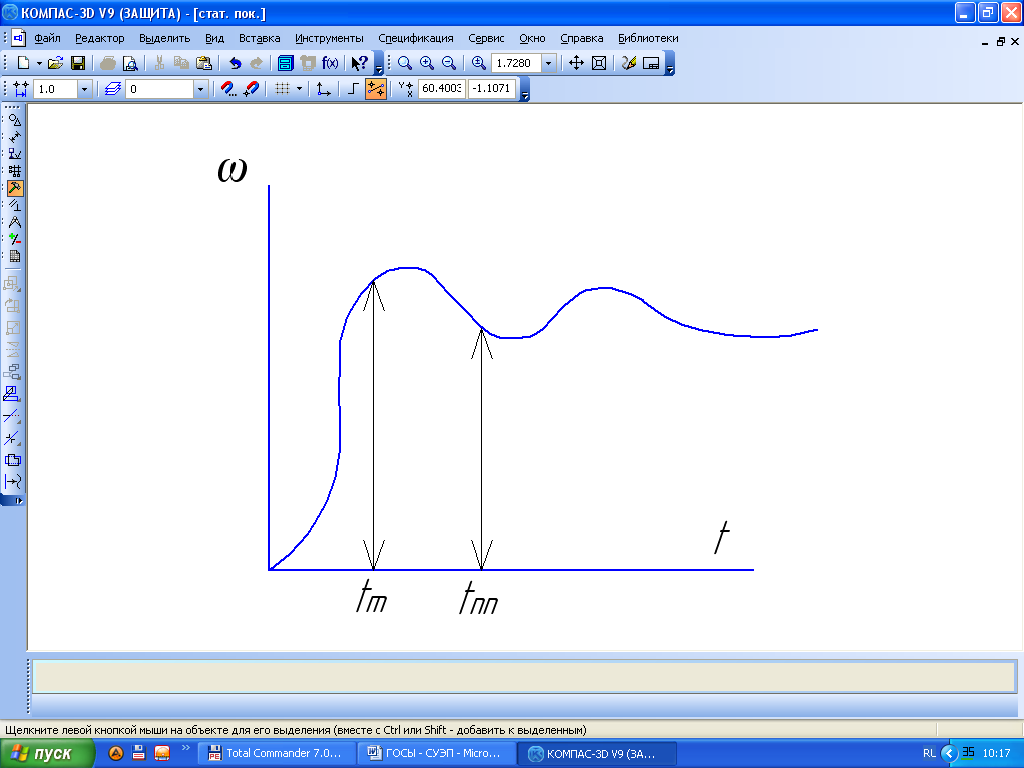

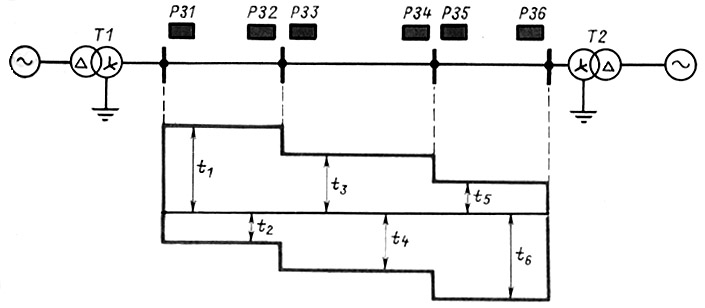

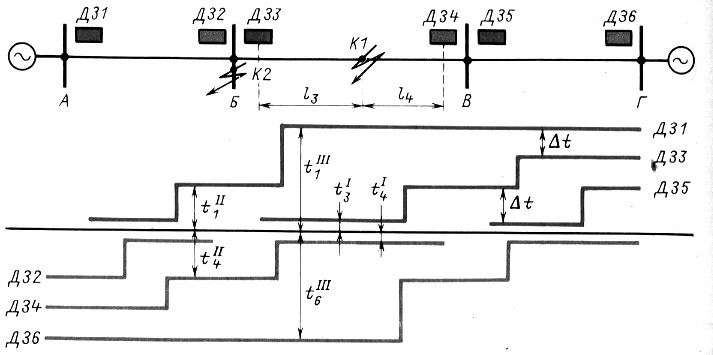

На рис. 7.15 показан участок сети с двухсторонним питанием и приведены согласованные характеристики выдержек времени дистанционных защит (ДЗ). При КЗ, например, в точке К1 - первой зоне действия защит ДЗ3 и ДЗ4 - они сработают с минимальным временем соответственно t I3 и t I4. Защиты ДЗ1 и ДЗ6 также придут в действие, но для них повреждение будет находиться в III зоне, и они могут сработать как резервные с временем t III1 и t III6 только в случае отказа в отключении линии БВ собственными защитами.

Рис. 7.14. Размещение токовых направленных защит нулевой последовательности на участке сетей и характеристики выдержек времени защит:

Р31-Р36 - комплекты токовых направленных защит нулевой последовательности

Рис. 7.15. З ащита участка сети дистанционными защитами и характеристики выдержек времени этих защит:

ДЗ1-ДЗ6 - комплекты дистанционных защит; l3 и l4 - расстояния от мест установки защит до места повреждения

При КЗ в точке К2 (шины Б) оно устраняется действием защит ДЗ1 и ДЗ4 с временем t II1 и t II4.

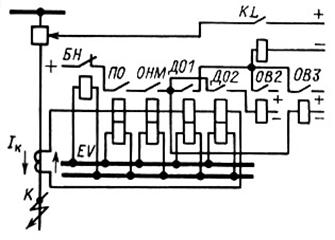

Дистанционная защита - сложная защита, состоящая из ряда элементов (органов), каждый из которых выполняет определенную функцию. На рис. 7.16 представлена упрощенная схема дистанционной защиты со ступенчатой характеристикой выдержки времени. Схема имеет пусковой и дистанционный органы, а также органы направления и выдержки времени.

Пусковой орган ПО выполняет функцию отстройки защиты от нормального режима работы и пускает ее в момент возникновения КЗ. В качестве такого органа в рассматриваемой схеме применено реле сопротивления, реагирующее на ток I р и напряжение U p на зажимах реле.

Дистанционные (или измерительные) органы ДО1 и ДО2 устанавливают меру удаленности места КЗ.

Каждый из них выполнен при помощи реле сопротивления, которое срабатывает при КЗ, если

где Z p - сопротивление на зажимах реле; Z - сопротивление защищаемой линии длиной 1 км; l - длина участка линии до места КЗ, км; Z cp - сопротивление срабатывания реле.

Из приведенного соотношения видно, что сопротивление на зажимах реле Z p пропорционально расстоянию l до места КЗ.

Органы выдержки времени ОВ2 и ОВ3 создают выдержку времени, с которой защита действует на отключение линии при КЗ во второй и третьей зонах. Орган направления OHM разрешает работу защиты при направлении мощности КЗ от шин в линию.

В схеме предусмотрена блокировка БН, выводящая защиту из действия при повреждениях цепей напряжения, питающих защиту. Дело в том, что если при повреждении цепей напряжение на зажимах защиты Uр=0, то Zp=0. Это означает, что и пусковой, и дистанционный органы могут сработать неправильно. Для предотвращения отключения линии при появлении неисправности в цепях напряжения блокировка снимает с защиты постоянный ток и подает сигнал о неисправности цепей напряжения. Оперативный персонал в этом случае обязан быстро восстановить нормальное напряжение на защите. Если по какой-либо причине это не удается выполнить, защиту следует вывести из действия переводом накладки в положение "Отключено".

2015-05-30

2015-05-30 499

499