Различают следующие рекомендуемые стадии проектирования, которые определяются в зависимости от категории сложности объекта:

Одностадийное проектирование (рабочий проект включающий утверждаемую часть и рабочую документацию) – для объектов III-I категорий сложности, а также для объектов, строящихся по типовым и повторно применяемым проектам.

Двухстадийное проектирование (проект, рабочая документация) – для объектов V, IV категорий сложности и для объектов III категории сложности по индивидуальным проектам.

Трехстадийное проектирование (предпроектное предложение, проект, рабочая документация) - для объектов V, IV категорий сложности и для объектов III категории сложности по индивидуальным проектам, с недостаточным перечнем исходно-разрешительной документации.

Предпроектное предложение, включает:

· Пояснительную записку

· Схему размещения объекта в пределах города

· Ситуационный план

· Схему генерального плана

· Схему транспортного обслуживания

· Поэтажные планы с экспликации помещений

· Характерные разрезы

· Фасады

· Варианты цветовых и объемных решений

· Существующее положение;

· Фотомонтаж на существующем положении

Проект, включает:

· Исходные материалы для проектирования

· Общую пояснительную записку

· Генеральный план и транспорт

· Архитектурно-строительные решения

· Решения по инженерному оборудованию и системам

· Инженерные сети

· Охрану окружающей среды

· Энергоэффективность

· Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

· Основные решения по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов и маломобильных групп населения

· Организацию строительства

· Сводный сметный расчет стоимости строительства

· Обоснование эффективности инвестиций (при необходимости)

· Организацию и условия труда работников (для зданий производственного назначения)

· Управление производством и предприятием (для зданий производственного назначения)

Рабочая документация, включает:

· Том 1. Исходные материалы для проектирования.

· Том 2. Общая пояснительная записка.

· Том 3. Генеральный план и транспорт.

· Том 4. Архитектурные решения.

· Том 5. Конструкции железобетонные.

· Том 6. Конструкции металлические.

· Том 7. Конструкции деревянные.

· Том 8. Инженерное оборудование: водоснабжение и канализация.

· Том 9. Инженерное оборудование: отопление и вентиляция.

· Том 10. Инженерное оборудование: электроснабжение и электроосвещение.

· Том 11. Инженерное оборудование: слаботочные системы.

· Том 12. Инженерные сети. Наружный водопровод и канализация.

· Том 13. Инженерные сети. Тепловые сети.

· Том 14. Инженерные сети. Электроснабжение.

· Том 15. Инженерные сети. Газоснабжение.

· Том 16. Инженерные сети. Слаботочные сети.

· Том 17. Охрана окружающей среды.

· Том 18. Энергоэффективность.

· Том 19. Мероприятия по ГОиЧС.

· Том 20. Технологические решения (при необходимости).

· Том 21. Организация строительства.

· Том 22. Сводный сметный расчет стоимости строительства.

НАЗНАЧЕНИЯ И ВИДЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Градостроительное планирование развития территорий и поселений и их застройка осуществляются посредством разработки градостроительной документации о градостроительном планировании развития территории Российской Федерации и частей территории Российской Федерации; территорий субъектов Российской Федерации и частей территорий субъектов Российской Федерации; территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований и об их застройке.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территории Российской Федерации и частей территории Российской Федерации (градостроительная документация федерального уровня) включает в себя Генеральную схему расселения на территории Российской Федерации и схемы градостроительного планирования развития частей территории Российской Федерации, включающих в себя территории двух и более субъектов Российской Федерации или части их территорий (далее - консолидированные схемы градостроительного планирования).

В градостроительной документации федерального уровня определяется сфера взаимных интересов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области градостроительства и устанавливаются нормы, которые должны учитываться субъектами Российской Федерации при осуществлении градостроительной деятельности.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий субъектов Российской Федерации (за исключением городов Москвы и Санкт - Петербурга) и частей территорий субъектов Российской Федерации (градостроительная документация уровня субъекта Российской Федерации) включает в себя территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, пригородных зон, иных территорий (далее - территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий субъектов Российской Федерации и частей территорий субъектов Российской Федерации).

В градостроительной документации о градостроительном планировании развития территорий субъектов Российской Федерации и частей территорий субъектов Российской Федерации определяется сфера взаимных интересов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в области градостроительства.

Градостроительная документация для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований включает в себя градостроительную документацию о градостроительном планировании развития территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований и градостроительную документацию о застройке территорий городских и сельских поселений.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований включает в себя:

· территориальные комплексные схемы градостроительного планирования развития территорий районов (уездов), сельских округов (волостей, сельсоветов);

· генеральные планы городских и сельских поселений;

· проекты черты городских и сельских поселений, черты других муниципальных образований.

Градостроительная документация о застройке территорий городских и сельских поселений включает в себя:

· проекты планировки частей территорий городских и сельских поселений (далее - проект планировки);

· проекты межевания территорий;

· проекты застройки кварталов, микрорайонов и других элементов планировочной структуры городских и сельских поселений (далее - проект застройки).

Каждому объекту градостроительной деятельности соответствует определенный вид градостроительной документации, разрабатываемый в соответствии с градостроительными, экологическими и иными нормативами. Градостроительная документация любого вида включает в себя текстовые и графические материалы, содержит обязательные положения, установленные заданием на разработку градостроительной документации соответствующего вида. Порядок ее согласования и утверждения устанавливается в соответствии с настоящим Кодексом, а также принимаемыми в соответствии с ним законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Градостроительная документация любого вида подлежит государственной экологической экспертизе в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации об экологической экспертизе.

Обязательными условиями для утверждения градостроительной документации любого вида являются ее согласование с соответствующими органами санитарно - эпидемиологического надзора, а также наличие положительного заключения органов охраны памятников культуры в случаях, определенных законодательством в области охраны памятников истории и культуры, других заинтересованных государственных органов с учетом мнения населения.

Законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления могут устанавливаться иные виды градостроительной документации, за исключением видов градостроительной документации, установленных в пунктах 3 и 4 настоящей статьи, в зависимости от особенностей региональных и местных условий.

Градостроительная документация любого вида разрабатывается на основании задания, выданного соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления или по согласованию с ними заказчиками.

Задание на разработку градостроительной документации любого вида в случае необходимости может включать в себя проведение предпроектных научно - исследовательских работ и инженерных изысканий.

Внесение изменений в утвержденную градостроительную документацию любого вида осуществляется только по решению органов, утвердивших указанную градостроительную документацию, при условии ее опубликования и проведения обсуждения с участием населения, интересы которого затрагиваются в результате таких изменений.

Градостроительная документация любого вида может разрабатываться на конкурсной основе.

Утвержденная градостроительная документация любого вида подлежит передаче соответствующим органам архитектуры и градостроительства для регистрации и хранения.

Решение органов государственной власти и органов местного самоуправления о разработке градостроительной документации любого вида или о внесении в нее изменений, а также основные положения градостроительной документации любого вида подлежат опубликованию.

Порядок проведения обсуждения разрабатываемой градостроительной документации любого вида с участием населения устанавливается законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.

Градостроительная документация о градостроительном планировании развития территорий и поселений учитывается при разработке федеральных целевых программ, целевых программ субъектов Российской Федерации и местных целевых программ, программ социально - экономического развития территорий Российской Федерации, территорий субъектов Российской Федерации, территорий муниципальных образований, схем и проектов развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, территориальных комплексных схем охраны природы и природопользования, а также схем защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуацийприродного и техногенного характера.

22,23

Вертикальная планировка участка - искусственное улучшение, преобразование, изменение рельефа местности. Ее проект, наряду с горизонтальной планировкой, создают на топографических планах участка. Выделяются два вида планировки: нивелировка (выравнивание) естественного микрорельефа и создание искусственных отрицательных или положительных мезоформ рельефа (альпийские горки, водоемы, искусственные насыпи).

Основной целью, планировки служит создание спланированной поверхности, полностью соответствующей требованиям благоустройства территории для ее последующей застройки. Вертикальная планировка участка подразумевает смягчение естественного рельефа, срез пластов земли, подсыпку грунта.

При ее проектировании необходимо соблюдать минимальный объем земляных работ, устройство поверхностного стока небольшой протяженности водосточной системы, обеспечить удобное размещение построек и зданий, зеленых зон и площадок отдыха, организацию заезда автотранспорта.

Задачи планировки

В задачи входит организация стока талых, ливневых дождевых поверхностных вод, осуществляемой посредством водосточной системы собирающей воду на участке. Эта же система и отводит ее на очистные сооружения или в места сброса. Тем самым предотвращаются затопления подвалов зданий.

Комплекс проводимых работ

Комплекс работ включает срезку склонов и устройство террас. На склонах вертикальная планировка участка может быть бестеррасной и террасной. Бестеррасной можно считать площадку, где при небольшой ее ширине поперечный уклон не превышает 20%. Использование бестеррасных схем характеризуется сопряжением планировочных плоскостей, не имеющих резких изменений уклонов.

Земельные работы предполагают немалые трудовые и материальные затраты. Чтобы рассчитать нужное количество материалов и спланировать организацию земляных работ, требуется создание плана участка. Это детальная проработка проекта, где просчитана вертикальная планировка участка. И она напрямую зависит от сложности ландшафтных условий.

Изменение существующего рельефа местности, отвод ливневых и грунтовых вод от предполагаемых строений для обеспечения условий проектного планировочного решения осуществляют комплексом инженерных мероприятий, называемым – вертикальная планировка. В большинстве случаев сохраняют естественный рельеф, ограничиваясь изменением микрорельефа. В случаях, когда необходимо значительное изменение рельефа проводят комплекс инженерно-мелиоративных мероприятий, включающих в себя засыпку оврагов, сплошную подсыпку территорий, отведение воды, разработку и вывоз излишков грунта.

Приступать к вертикальной планировке участка строительства можно по окончании подготовительного этапа, т.е. предварительно удалив деревья, кустарники и, при необходимости, растительный почвенный слой. Перед началом работ необходимо обеспечить устройство подъездных путей для землеройной техники, снабжения материалами и вывоза грунта.

При производстве работ по вертикальной планировке учитывают объем земельных работ, дальность перемещения грунта, состав грунта и сложность местных условий. В зависимости от вышеперечисленных условий составляют технико-экономическое обоснование по применению тех или иных механизмов и техники. Наиболее распространенные машины и механизмы при производстве работ: бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы, фронтальные погрузчики, скреперы, автосамосвалы, ломы, кирки, лопаты, гастрабайтеры. Обязательным условием для производства работ по вертикальной планировке является обеспечение отвода поверхностных и грунтовых вод.

Инженерная подготовка территорий населённых мест, комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению

санитарно-гигиенических и микроклиматических условий населённых мест. |

Инженерная подготовка включает в себя:

Вертикальная планировка (в ходе которой создаётся новый рельеф участка, оптимальный для организации поверхностного стока вод, защищённый от ветровой и водной эрозии).

В ходе проведения вертикальной планировки стремятся максимально сохранить исходный рельеф, минимизировать перемещение земли и оптимизировать поверхностный сток вод.

Для этого пользуются следующими методами:

— метод проектных профилей;

— метод проектных горизонталей;

— схемы вертикальной планировки.

Мероприятия по осушению территории (их необходимо проводить, если на участке высокий уровень грунтовых вод, ухудшающий физические и агрономические свойства почвы)

Норма осушения представляет собой наименьшее расстояние от поверхности почвы до уровня грунтовых вод и составляет порядка 1,5 метров.

Для осушения территории устраивают дренажные системы открытого или закрытого типа. Открытая дренажная системапредставляет собой систему выкопанных на участке модульных каналов, выводящих излишки воды за его пределы. Она включает в себя линейную и точечную дренажные системы. В свою очередь точечная применяется в местах сильного скопления воды (под поливными кранами, водостоками крыш и т.д.) и часто дополняет линейную дренажную систему там, где требуется быстрый отвод воды с поверхности (на дорожках, выезде с участка, площадке перед домом и т.д.).

Открытая точечная дренажная система состоит из следующих элементов: водоприёмники сливные водоотводы ливневые заслонки и трапы (все эти элементы соединяются с линейной дренажной системой или центральной ливневой канализацией).

Открытая линейная дренажная система включает в себя модульные каналы глубиной 60—70 см и шириной 50 см, пескоуловители и съёмные решётки (вода выводится в сточную канаву или центральную ливневую канализацию).

Закрытая дренажная система представляет собой систему дрен (подземных каналов). Перфорированные трубы с дренажными отверстиями укладывают в заранее выкопанные траншеи с некоторым уклоном (в сторону приёмника воды) шириной 25—40 см и глубиной 70—150 см, дно которых заполнено песком или щебнем. Сверху трубы также засыпаются щебнем и песком, поверх которых укладывают дернину. Выполняют такую дренажную систему преимущественно в форме ёлочки, таким образом, центральный канал собирает воду из боковых каналов и выводит её за пределы участка или же в дренажный колодец.

Водопровод на участке по назначению может быть двух типов: хозяйственным (используется в течение всего года для различных хозяйственных нужд) и поливочным.

При создании водопровода определяют:

— схему подключения;

— диаметр труб;

— места подключения к водопроводной сети;

— источник водоснабжения.

Устройство водопровода включает в себя следующие этапы:

— выкапывание траншей с уплотнённым дном;

— подвоз труб на участок, их монтаж и укладка сети;

— проверка и испытание работы сети;

— устранение дефектов и повторное испытание;

— создание акта на скрытые работы;

— засыпка траншеи.

Водопровод создают в соответствии с проектом и располагают трубы по краям газонов или участка в целом, вдоль площадок и дорожек.

Канализация на участке может быть двух типов: ливневая и хозяйствено-фикальная. Она представляет собой систему каналов и труб, проложенных под некоторым уклоном под землёй.

Работы по устройству канализации должны выполняться специализированной строительной организацией.

Искусственное освещение на участке необходимо для: безопасного перемещения людей и транспорта в вечернее время; создания ландшафтно-архитектурного облика участка.

Работы по освещению участка должны выполняться специализированной строительно-монтажной организацией.

Построение силуэта местности. Наилучшим образом эстетические качества пересеченной местности при взгляде с от< дельных доминантных точек могут быть оценены по панорамным фотоснимкам с натуры. Однако и на предварительных стадиях проектирования общие впечатления о характере силуэта могут быть получены путем его построения по плану в горизонталях.

Рис. 14. Построение силуэта местности по линии АВ

Рис. 13.. Построение бассейна стока для сечения а—л

Силуэт представляет собой ортогональную проекцию местности на вертикальную плоскость, проходящую через линию АВ (рис. 14), по направлению которой строят силуэт. Построение начинают с вычерчивания профиля по линии АБ, после чего на линии АБ находят места перпендикуляров, касательных к изгибам горизонталей. На перпендикулярах отмечают от линии АБ отрезки, соответствующие отметкам горизонтали. Плавные кривые, соединяющие концы перпендикуляров, представляют собой силуэт местности. Полученное изображение может дать только примерное представление о силуэте как из-за несоответствия горизонтального и вертикального масштаба; так и из-за того, что оно соответствует взгляду на местность издалека, а не с какой-то определенной точки.

Полями невидимости называются закрытые участки местности, не просматриваемые с пунктов наблюдения.

Командиры взводов и рот поля невидимости на стороне противника обычно определяют с одной точки—своего командно-наблюдательного пункта, а командиры батальонов с 2 — 3 точек — с командно-наблюдательного пункта и наблюдательных постов. При определении полей невидимости «за противника» в его расположении на карте обычно выбирают 2 — 4 точки перед фронтом подразделения и на флангах, с которых обеспечивается наилучший просмотр наших боевых порядков.

В зависимости от поставленной задачи и наличия времени границы полей невидимости определяют приближенно (в основном глазомерно) или более точно (путем построения профилей местности).

Приближенное определение полей невидимости с одного пункта наблюдения состоит в следующем. Сначала по карте изучают строение рельефа в секторе наблюдения (направление общего понижения местности, расположение высот, хребтов и лощин) и выявляют укрытия, мешающие обзору. Затем глазомерно определяют и проводят на карте ближайшие к наблюдателю границы полей невидимости. Эти границы обычно совпадают с линиями водоразделов, опушками лесов, окраинами населенных пунктов. Площади, покрытые древесной и кустарниковой растительностью и занятые населенными пунктами, целиком включают в поля невидимости.

Чтобы установить дальнюю границу полей невидимости за укрытиями, по отдельным направлениям сопоставляют абсолютные высоты пункта наблюдения, гребня укрытия и точек местности, находящихся за гребнем укрытия. Для определения этих направлений удобно последовательно прикладывать линейку к ПН и укрытиям. Если укрытиями являются леса или населенные пункты, то при определении их абсолютных высот учитывают высоту деревьев, построек.

Дальние границы поля невидимости достаточно точно на глаз могут быть определены только при условии, когда точки наблюдения и укрытия имеют равные абсолютные высоты. В этом случае граница поля невидимости пройдет за укрытием по горизонтали с отметкой, равной абсолютной высоте укрытия. При значительном неравенстве абсолютных высот точек наблюдения и укрытия дальнюю границу глазомерно можно нанести лишь приближенно, руководствуясь следующими правилами:

— если точка наблюдения выше укрытия, то граница поля невидимости за ним пройдет по горизонтали с

отметкой, меньшей абсолютной высоты укрытия;

— если точка наблюдения ниже укрытия, то граница за ним пройдет по горизонтали с отметкой, большей

абсолютной высоты укрытия.

Более точно дальнюю границу полей невидимости определяют расчетом положения луча зрения или построением сокращенного профиля.

Приближенное определение полей невидимости с нескольких точек наблюдения. При определении степени просматриваемости местности в своем расположении или в расположении противника часто приходится учитывать, что наблю-

|

дение может осуществляться не с одной точки, а с нескольких точек. В этом случае вначале определяют поля невидимости с точек, находящихся на командных высотах, которые позволяют просматривать местность на наибольшую глубину. Границы полей невидимости с них наносят на карту простым карандашом тонкими линиями. После этого в качестве пунктов наблюдения выбирают точки, позволяющие просматривать участки за населенными пунктами и рощами, долины рек и лощины. Так, например, для просмотра лощин и оврагов часто выгодны точки, лежащие на продолжении линий водосливов. Определив, какие участки местности будут просматриваться с этих точек, уточняют ранее проведенные на карте поля невидимости.

Окончательно полями невидимости на карте показывают те участки местности, которые одновременно не просматриваются со всех выбранных пунктов наблюдения. Границы полей невидимости вычерчивают цветными карандашами (красным, синим). Для того чтобы проведенные границы более резко выделялись, в сторону поля невидимости делается штриховка или растушевка шириною 5 — 7 мм.

|

Последовательность и приемы определения полей невидимости с нескольких пунктов наблюдения рассмотрим на примере.

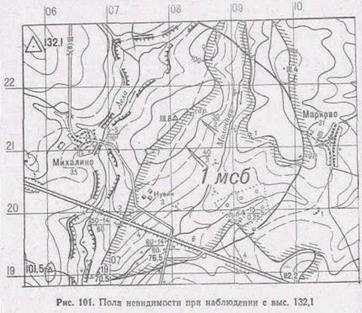

Пусть требуется определить поля невидимости со стороны противника в районе обороны 1 мсб (рис. 101).

Характерным в строении рельефа в районе обороны батальона является то, что линии водоразделов проходят параллельно переднему краю обороны. Поэтому при наблюдении с командных высот противник не может просматривать лощины и восточные скаты хребтов.

В расположении противника выс. 132,1 является командной. Вероятно, на этой высоте будут расположены наблюдательный пункт противника и технические средства разведки.

При наблюдении с выс. 132,1 передняя граница поля невидимости пройдет через отдельное дерево (2208), геодезический пункт 111,8 (2108). отм. 70,5 (1806).

Чтобы определить дальнюю границу поля невидимости, проведем луч зрения с выс. 132,1 через укрытия — высоту с деревом (абсолютная отметка 101 м) и отм. 111,8. Сопоставив высоты пункта наблюдения и укрытий, можно заключить, что дальняя

|

граница поля невидимости пройдет примерно через отдельный куст (2209) и курган (2109). Видимость кургана для проверки определим построением треугольника; луч зрения проходит через курган. Следовательно, западнее и южнее кургана местность не будет просматриваться. Границу поля невидимости севернее и восточное кургана можно провести, сообразуясь с начертанием горизонтали 100. Восточнее сарая (2010) проходит линия водораздела другой возвышенности, за которой местность не будет просматриваться.

Дальнюю границу поля невидимости на левом фланге определим расчетом положения луча зрения, проходящего с выс. 132,1 через юго-западный угол леса и какую-либо другую точку, находящуюся севернее геодезического пункта 112,2.

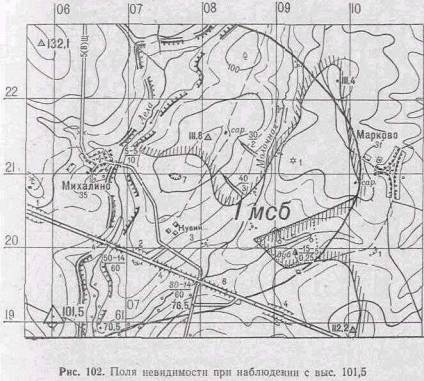

Для наблюдения района расположения 1 мсб противнику выгодно использовать также выс. 101,5 (рис. 102). С нее просматривается долина р. Молочная, участки местности в районе Кувин и южнее леса, которые не наблюдаются с командной высоты 132,1. Ближнюю границу поля невидимости с выс. 101,5 можно определять глазомерно. Она проходит по линиям водоразделов и опушке леса.

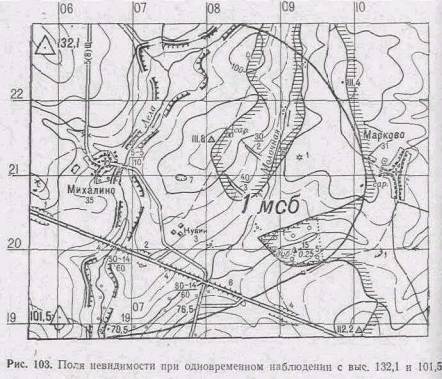

Поля невидимости при одновременном наблюдении с выс. 132,1 и 101,5 показаны на рис. 103.

Материалом для изображения, рельефа в ящике служит промытый, желательно белый, песок, на открытой площадке — естественный грунт. Из дерева, пенопласта, проволоки, тесьмы и других материалов изготавливают модели, изображающие местные предметы и тактические объекты. Нередко пользуются специальным набором таких моделей промышленного изготовления. Для изображения лесов и кустарников пользуются мхом или веточками деревьев. Реки, озера и болота изображают голубыми стеклами, крашеными опилками, цветной бумагой, дороги и другие линейные объекты (в том числе тактические — разграничительные линии, колонные пути, траншеи и т. п.) — окрашенными в соответствующий цвет кусками тесьмы, веревок, шпагата, провода.

Технология изготовления макета в ящике и на открытой площадке в основном одинакова.

Работы выполняются в следующем порядке:

— подготовка грунта;

— выбор масштаба и подготовка карты;

— перенос километровой сетки;

— изображение рельефа, местных предметов и тактической обстановки. Подготовка грунта заключается в том, что ему придают пластичность и вязкость. Для этого песок, помещаемый в ящик, увлажняют глицерином (3 л глицерина на 0,5 куб. м песка), естественный же грунт, особенно глинистый, смешивают с песком и при необходимости также увлажняют (водой).

Горизонтальный масштаб макета выбирают в зависимости от размеров изображаемого района и размеров ящика (площадки). Знаменатель масштаба рассчитывают по формуле

m=1000 (a/b)

где a — глубина изображаемой на макете полосы местности, км;

b — длина ящика (площадки), м.

Макет в ящике обычно делают в масштабах 1: 2000 — 1: 5000, на площадке — 1:5000 — 1: 10000.

Вертикальный масштаб макета, изображающего равнинную местность, принимают в 6 — 8 раз крупнее горизонтального, горную — в 2 — 4 раза.

Макет изготовляют по наиболее крупномасштабной карте (не мельче 1:100000), на которой предварительно обозначают границы участка создаваемого макета, отмечают характерные точки и линии рельефа, определяют высшую и низшую точки, обводят утолщенные горизонтали и подписывают их отметки.

Положение линий километровой сетки сначала отмечают на бортах ящика. Затем между соответствующими точками натягивают тонкую проволоку и закрепляют ее гвоздями. При изготовлении макета на площадке проволоку закрепляют на кольях одинаковой высоты, забиваемых по краям площадки. Сетка используется как для переноса по квадратам объектов с карты на макет, так и для целеуказания при использовании макета.

Лепку рельефа начинают с обозначения на дне ящика (выровненной плоскости площадки) положения рек, ручьев, линий водоразделов и водосливов. Между ними размещают все формы рельефа, руководствуясь картой. Расчет высот точек рельефа ведут от дна ящика или нижней плоскости площадки, которым придают значение низшей отметки на данном участке. Если макет делают на грунте, то в местах, где должны изображаться характерные точки рельефа, забивают колья высотой, равной превышению этих точек над нижней плоскостью площадки (в масштабе макета). При изготовлении макета в ящике высоту точек рельефа задают с помощью сантиметровой линейки (лучше металлической), ноль которой каждый раз совмещается с дном ящика.

Закончив лепку рельефа, макет сглаживают и утрамбовывают деревянными лопатками или мешочками с песком.

При изображении местных предметов сначала на макете изображают реки, озера и другие водоемы, дороги всех видов, линии связи и электропередач, затем населенные пункты, наконец — растительный покров.

Названия населенных пунктов, рек, урочищ так же, как и номера частей и подразделений, написанные черной тушью на плотной бумаге, укрепляют на шпильках или укладывают на поверхности макета.

Тактическую обстановку наносят на макет в порядке, установленном для нанесения ее на карты: разграничительные линии, передний край, положение подразделений и т. д.

Геодезические работы, выполняемые с целью перенесения в натуру запроектированных зданий и сооружений, называются разбивочными работами. Разбивочные работы по переносу проекта на местность являются неотъемлемой частью строительства. Эти работы сводятся к выносу и закреплению на местности отдельных точек, осей и отметок, определяющих проектные положения частей и конструктивных элементов зданий и сооружений. Принята строгая последовательность выполнения разбивочных работ, вытекающая из основного принципа геодезии «от общего к частному». Вначале определяют от пунктов разбивочной сети строительной площадки положение на местности главных (основных) разбивочных осей и закрепляют их пунктами внешней разбивочной сети сооружения. Затем создают внутреннюю разбивочную сеть сооружения в виде пунктов, закрепляющих на исходном и других монтажных горизонтах главные (основные) оси. И только после этого приступают к детальным разбивочным работам, предшествующим всем этапам возведения сооружения.

Главные оси (оси симметрии сооружения) выносят в тех случаях, когда сооружение имеет сложную конфигурацию или большие размеры, а также когда группа сооружений имеет технологические связи.

При строительстве небольших сооружений выносят и закрепляют основные разбивочные оси (линии, определяющие контур наружных стен сооружения в плане). В этом случае вначале от ближайших пунктов разбивочной сети строительной площадки выносят две крайние точки, определяющие положение оси длинной стороны сооружения. Поперечные оси разбивают с ранее вынесенных точек оси путем построения прямых углов. Разбивочные работы контролируют промерами до пунктов разбивочной сети строительной площадки, не применявшихся при перенесении в натуру данной оси.

Вынос точек и осей производится промерами по сторонам строительной сетки способами полярных и прямоугольных координат, линейных и угловых засечек и т. д. Главные и основные оси сооружений являются основой для детальных разбивочных работ, в процессе которых на монтажные горизонты выносятся внутренние, монтажные и установочные оси.

Внутренними осями являются проектные оси конструктивных элементов сооружений. Монтажными называют оси, параллельные внутренним осям и смещенные в сторону от них для удобства выполнения строительно-монтажных работ. Установочными осями являются оси симметрии монтируемых конструктивных элементов и оборудования.

Основными элементами (видами) геодезических разбивочных работ являются:

построение на местности проектных углов;

построение на местности линий заданной длины;

построение на местности линий (осей) в заданном направлении;

вынос в натуру точек с заданными координатами и отметками;

построение на местности линий и плоскостей с проектными уклонами.

Исходными данными для разбивочных работ служат генеральный план строительной площадки и разбивочные чертежи.

По генеральному плану, содержащему пункты разбивочной сети строительной площадки, проектируемые и существующие сооружения, местные предметы и рельеф, намечают способы разбивочных работ и определяют необходимые для их осуществления основные и контрольные разбивочные размеры (углы, расстояния, превышения, уклоны). После уточнения на местности способов разбивочных работ по проектным координатам и высотам точек (взаимному расположению конструктивных элементов) вычисляют точные разбивочные размеры и составляют разбивочные чертежи - схемы выполнения разбивочных работ.

29,30

2015-05-30

2015-05-30 3911

3911