Когнитивные теории интеллекта предполагают, что уровень интеллекта человека определяется эффективностью и скоростью процессов обработки информации.

Основным показателем И явл. любые физиологические реакции, но прежде всего ВРЕМЯ РЕАКЦИИ.

Сопоставление времени реакции и уровнем психометрического И – основа исследования.

3 основных теста:

· время простой реакции

· реакции выбор

· время опознания

Время простой реакции интеллект коррелирует слабо (наиболее высокие корреляции редко превышают -0,2, а во многих работах вообще оказываются близкими к 0).

Со временем реакции выбора корреляции несколько выше (в среднем, до -0,4), причем, чем больше количество стимулов, из которых необходимо выбрать один, тем выше оказывается связь времени реакции с интеллектом. Однако и в этом случае в ряде экспериментов связей между интеллектом и временем реакции вообще не было обнаружено.

Связи интеллекта со временем опознания часто оказываются высокими (до -0,9). Однако данные о связи времени опознания с интеллектом получены на небольших по численности выборках.

В работах И. Ханта проверялось предположение о том, что уровень вербального интеллекта определяется скоростью извлечения информации, хранящейся в долговременной памяти.

Хант фиксировал время опознания простых вербальных стимулов, например, скорости отнесения букв А и а к одному классу, поскольку это одна и та же буква, а букв А и Б - к разным классам. Корреляции времени опознания с вербальным интеллектом, диагностированным психометрическими методами оказались равны -0,30 - чем меньше время опознания, тем выше интеллект.

Иначе говоря, скоростные параметры никак не могут быть использованы для диагностики интеллекта, и только небольшая часть индивидуальных различий в интеллектуальной деятельности может быть объяснена влиянием скорости обработки информации.

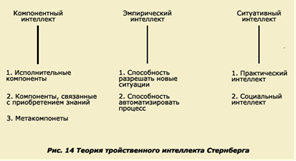

Эмпирический интеллект – опыт. - способность справляться с новой ситуацией - способность автоматизировать некоторые процессы. Если человек сталкивается с новой проблемой, успешность ее решения зависит от того, насколько быстро и эффективно будут актуализированы метакомпоненты деятельности, ответственные за разработку стратегии решения проблемы. В тех случаях, когда проблем я не является новой для человека, когда он сталкивается с нею не впервые, успешность ее решения определяется степенью автоматизации навыков. Ситуативный интеллект – связан с жизненными ситуациями - практический интеллект (проявляющийся в обычной жизни при решении каждодневных проблем) - социальный интеллект (при общении с окружающими). Для диагностики компонентного и эмпирического интеллекта Стернберг использует стандартные интеллектуальные тесты. Поскольку ситуативный интеллект не измеряется в психометрических теориях, то для его диагностики Стернберг разработал свои тесты. Они основаны на разрешении разных практических ситуаций и оказались достаточно удачны. Успешность их выполнения, например, значимо коррелирует с уровнем заработной платы, т.е. с показателем, свидетельствующим об умении разрешать реальные жизненные проблемы. Иерархия интеллектовАйзенка Выделяет 3 уровня И: СОЦИАЛЬНЫЙ – детерминирован средой. Для определения социального интеллекта никаких новых характеристик Айзенком не предлагается, поскольку цели его исследования ограничены диагностикой биологического интеллекта ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ – Айзенк обращается к невербальному И. Испытывает влияние не только биологического интеллекта, но и культурных факторов - социально-экономического статуса индивида, его образования, условий, в которых он воспитывался. БИОЛОГИЧЕСКИЙ – все, что касается психофизиологии. Является условием для возникновения всех остальных И. Скорость решения интеллектуальных тестов считается Айзенком основной причиной индивидуальных различий в баллах интеллекта, получаемых при процедуре тестирования. Скорость и успешность выполнения простых заданий рассматривается при этом как вероятность беспрепятственного прохождения закодированной информации по «каналам нервной связи» (или, наоборот, - вероятность задержек и искажений, возникающих в проводящих нервных путях). Эта вероятность и является основой БИЛОГИЧЕСКОГО И. Теория многих интеллектов (1943). Ховарда Гарднера, строит теорию на основе кросс-культурного анализа (западная культура и примитивная). Это дает основание говорить о 2 видах И: - традиционные И: лингвистический, логико-математический и пространственный. - другие И: музыкальный интеллект, кинестетический интеллект и личностный интеллект. Музыкальный интеллект связан с ритмом и слухом, лежащими в основе музыкальных способностей. Кинестетический интеллект определяется по способности управлять своим телом. Личностный интеллект подразделяется на два - внутриличностный и межличностный. Первый из них связан со способностью управлять своими чувствами и эмоциями, второй - со способностью понимать других людей и прогнозировать их действия. Традиционные И востребованы не более 200 лет, т.к. только после 200 лет развивается наука. Более востребованы другие И.

Эмпирический интеллект – опыт. - способность справляться с новой ситуацией - способность автоматизировать некоторые процессы. Если человек сталкивается с новой проблемой, успешность ее решения зависит от того, насколько быстро и эффективно будут актуализированы метакомпоненты деятельности, ответственные за разработку стратегии решения проблемы. В тех случаях, когда проблем я не является новой для человека, когда он сталкивается с нею не впервые, успешность ее решения определяется степенью автоматизации навыков. Ситуативный интеллект – связан с жизненными ситуациями - практический интеллект (проявляющийся в обычной жизни при решении каждодневных проблем) - социальный интеллект (при общении с окружающими). Для диагностики компонентного и эмпирического интеллекта Стернберг использует стандартные интеллектуальные тесты. Поскольку ситуативный интеллект не измеряется в психометрических теориях, то для его диагностики Стернберг разработал свои тесты. Они основаны на разрешении разных практических ситуаций и оказались достаточно удачны. Успешность их выполнения, например, значимо коррелирует с уровнем заработной платы, т.е. с показателем, свидетельствующим об умении разрешать реальные жизненные проблемы. Иерархия интеллектовАйзенка Выделяет 3 уровня И: СОЦИАЛЬНЫЙ – детерминирован средой. Для определения социального интеллекта никаких новых характеристик Айзенком не предлагается, поскольку цели его исследования ограничены диагностикой биологического интеллекта ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЙ – Айзенк обращается к невербальному И. Испытывает влияние не только биологического интеллекта, но и культурных факторов - социально-экономического статуса индивида, его образования, условий, в которых он воспитывался. БИОЛОГИЧЕСКИЙ – все, что касается психофизиологии. Является условием для возникновения всех остальных И. Скорость решения интеллектуальных тестов считается Айзенком основной причиной индивидуальных различий в баллах интеллекта, получаемых при процедуре тестирования. Скорость и успешность выполнения простых заданий рассматривается при этом как вероятность беспрепятственного прохождения закодированной информации по «каналам нервной связи» (или, наоборот, - вероятность задержек и искажений, возникающих в проводящих нервных путях). Эта вероятность и является основой БИЛОГИЧЕСКОГО И. Теория многих интеллектов (1943). Ховарда Гарднера, строит теорию на основе кросс-культурного анализа (западная культура и примитивная). Это дает основание говорить о 2 видах И: - традиционные И: лингвистический, логико-математический и пространственный. - другие И: музыкальный интеллект, кинестетический интеллект и личностный интеллект. Музыкальный интеллект связан с ритмом и слухом, лежащими в основе музыкальных способностей. Кинестетический интеллект определяется по способности управлять своим телом. Личностный интеллект подразделяется на два - внутриличностный и межличностный. Первый из них связан со способностью управлять своими чувствами и эмоциями, второй - со способностью понимать других людей и прогнозировать их действия. Традиционные И востребованы не более 200 лет, т.к. только после 200 лет развивается наука. Более востребованы другие И. | Билет 14. Когнитивные стили, понятие, основные направления исследований. | Билет 15. Исследование «полезависимости – поленезависимости» Г.Виткиным, соотношение стиля и других психологических характеристик. |

| Когнитивный стиль - способ переработки информации, ее получения, хранения и использования. Идеи когнитивных стилей возникли в 30-е года, серьезные исследования 40-е года Отличительные признаки стилей: · Проявляются в любых видах деятельности, независимо от содержания · Характеризуют предпочтения в способах интеллектуального поведения · Индивидуально - своеобразные способы получения когнитивного продукта (инструментальная характеристика) · Являются биполярным измерение – каждый из полюсов не является ни «хорошим» ни «плохим» Основные направления в изучении когнитивных стилей: · Исследования Г.Виткина · Менингерское исследование (Гарднер, Хольцман) Исследования Г.Виткина. Работал нейропсихологом на авиабазе, где оценивал личностные характеристики, которые позволяли наиболее успешно выполнить задания. Среди летчиков выделил 2 способности поведения: - ориентация на внешнюю среду, - собственные ощущения Выделил 2 полюса: полезависимость-поленезависимость Для измерения этого было придумано 3 теста: 1. Стержень и рамка (измеряется точность расположения стержня, вертикально или горизонтально полу) – более успешными оказались поленезависимые летчкики. 2. Регулирование положения тела 3. Включенные фигуры (методика Готтшалдт-1926г., усложняет фигуры и добавляет цвет) Если человек может находить и выделять фигуру в фигуре – это поленезависимость. Менингерское исследование (Гарднер Р., Хольцман П., Кляйн Г.) Авторов интересовало есть ли связь между когнитивными и эмоциональными сферами, есть ли внешнее воздействие, есть ли посредник между информацией и тем, как мы ее воспринимаем. Они выделяют когнитивные контроли (Гарднер): · Влияют на регуляцию и аффекты · Координация психических возможностей · Способы анализа и оценивания ситуации · Адаптивные формы отражения соответствующего поведения человека в данной ситуации · Независимы друг от друга В процессе исследования приходят к тому, что каждый контроль нужно рассматривать как отдельный стиль. 5 когнитивных стилей: 1. Уравнивание (сглаживание) – заострение Индивидуальные различия между людьми по особенностям сохранения в памяти информации, процесс сохранения и хранения. Те, кто склонны к уравниванию – упрощают материал, теряют детали, сохраняют общее. Заострители – акцентируют внимание на деталях запоминая их. Было создано 2 методики: «Методика схематизации» (предъявляют несколько фигур, которые нужно сравнить с образцом, кол-во ошибок говорит о заострении или уравнивании), Методика «Последовательность картинок» (предъявляется 60 картинок, на каждой последовательно меняется деталь. Испытуемому требуется сказать какая). 2. Толерантность к нереалистическому опыту Толерантные – быстрее готовы признать, что их знания противоречат восприятию. «Кажущиеся движения» - картинки с бегущими лошадьми, Методика Роршаха – просят показать фигуру, которую увидеть нельзя. 3. Узкий - широкий диапазон эквивалентности На что обращает внимание человек при выделении групп. Характеризует особенности классификации объектов. При узком – человек обращает внимание на различия и выделяет множество групп, при широком – на детали внимания не обращает, выделяет мало групп. Тест «свободной сортировки» 4. Фокусирование – сканирование Акцент на концентрации внимания. Фокусировщики – концентрируют внимание на деталях, замечают детали. Сканировщики – все в целом. Методика «оценки размера круга в условиях отвлекающих помех. Методика «сортировка эмоционального и нейтрального содерж. Когнитивный контроль эмоциональной сферы очень развит», Методика «сортировки эмоционального и нейтрального содержания». 1,3,4 – истинные стили когнитивного контроля. В основном используется 3, дает более надежные данные 5. Ригидный – гибкий познавательный контроль Различия в степени контроля собственных когнитивных процессов, т.е. насколько способны управлять в условиях когнитивного конфликта. «Методика словесно – цветовой интерференции». Изучение индивидуальных способов категоризации Каган Дж.- 60-ые годы. Устанавливает 3 способа категоризации: · Аналитико – описательный (группировка на анализе их признаков) · Тематический · Категориально – заключительный (высокая степень обобщения) Установил, что наиболее востребованы 1 и 2. Сравнивает 1 и 2 (почему одни люди предпочитают один способ, а другие другой) Аналитико – описательный: внимание к деталям, лучше контроль поведения, рефлексивные действия. Тематический: менее внимательны, гиперактивность, импульсивность в поведении. В основе различий лежит баланс тревоги и желания успеха. Обнаружив эту мотивационную основу, переходит к понятию стиля. Называет его «рефлексивность – импульсивность». Этот стиль стал 2-ым по значимости стилем (первый «полизав-полинезав»). Когнитивные теории личности 1. Теория понятийных систем (Харви О.) – система понятий, которая создается для характеристики окружающего мира. Конкретная: нет дифференциации понятий, незначительная интеграция, черно – белое мышление, ситуативное поведение, трудность гипотетически рассуждать. Абстрактная: высокая дифференциация и интеграция, ориентация на внутренний опыт, склонность к риску, гибкость, креативность, незавимость. Методики: завершение предложений и методика «Я верю что…» 2. Теория личностных конструктов Келли Дж. - позволяют обобщать представления об окружающем, сравнивать и обобщать. Развивает понятия абстрактности-конкретности. Человек выстраивает либо простую либо сложную систему личностных конструктов. Сложные содержат в себе разнородные понятия, восприятие и отношение к окружающему миру. На основе его теории появляется «Когнитивная простота – сложность». Сложность –многомерность мира, множество взаимосвязанных сторон. Простая –упрощенная схема. Методика: «репертуарная решетка Келли». 3. Уровни когнитивных стилей по Н.Когану. Когда стилей стало слишком много Коган решил их классифицировать: 1. Когнитивные стили, имеющие 1 правильное решение (позависимость/поленезависимость) 2. Стили, характеризующие онтогенетическое развитие (ригидный/ гибкий познавательный контроль, толерантность к нереальному опыту, диапазон эквивалентности) 3. Стили, описывающие индивидуальные различия, (менингерское исследование, личностные стили). | Полезависимость-поленезависимость является одним из параметров когнитивного стиля, описанным впервые Г.Виткиным. Полезависимые: · ищут опору в других людях · хорошо развиты коммуникативные навыки · окружающие воспринимают их как людей мягких, ведомых, деликатных · чувствительны к оценкам окружающих и постоянно следят за реакцией партнера Поленезависимые: · имеют развитый интеллект, · замкнутость, критичность в оценке себя и окружающих, склонны к самостоятельности · к установлению определенной дистанции с окружающими · низкая величина идентификации себя с другими людьми · воспринимаются окружающими как требовательные, нечуткие, предпочитающие одиночество, ориентированные на дело, высоко ценящими мыслительные занятия. Эти различия закладываются в детском возрасте и сохраняются на протяжении всей жизни. Полезависимость характерна больше для представительниц женского пола во всех возрастных группах, а поленезависимость - для лиц мужского пола. ТЕСТЫ: В тесте стержня и рамки задача испытуемого, работающего в абсолютно темной комнате, заключается в нахождении «вертикального» (с точки зрения испытуемого) положения светящегося наклоненного стержня, укрепленного внутри светящейся наклоненной рамки. При этом рамка остается в наклонном (невертикальном) положении, т.е. ее стороны не образуют вертикали относительно схемы тела испытуемого. Поленезависимы е испытуемые успешно справляются с задачей вне зависимости от положения рамки. Напротив, полезависимые испытуемые находятся «в плену» положения рамки, т.е. не могут справиться с задачей установки стержня в вертикальное положение. Выполняя тест ориентации в пространстве, испытуемый, сидящий в наклоненной позиции в наклоненной комнате, должен отрегулировать положение своего кресла таким образом, чтобы воспринимать себя в вертикальной позиции, несмотря на то, что комната по-прежнему наклонена. При предъявлении теста включенных фигур испытуемому дается задача нахождения простой фигуры, включенной в сложную фигуру. При этом время решения фиксируется. Испытуемые, которым требуется больше времени на обнаружение включенной фигуры, классифицируются как полезависимые по сравнению с теми, кто тратит на решение этой задачи меньше времени. |

| Билет 16. Исследование «рефлексивности - импульсивности» Д.Каганом, соотношение стиля и других психологических характеристик. | Билет 17. Общая характеристика интеллектуальных способностей. Познавательные стили и их соотношение с другими характеристиками когнитивной сферы. |

| Согласно классификации Н.Когана, исследовавшего особенности способов когнитивной деятельности у детей, существует три уровня когнитивных стилей. К первому из них относятся те, диагностические методы которых основаны на решении задач, имеющих одно правильное решение. В зависимости от того, какой способ обработки информации присущ человеку он либо находит, либо не находит решения задачи. · Полезависимость - поленезависимость · Рефлексивность - импульсивность. Дети, независимые от поля, лучше, чем зависимые от поля, выполняют многие интеллектуальные тесты, у них выше уровень селективного вниманий выбирают более рациональные стратегии запоминания и воспроизведения материала, легче обобщают свои знания и навыки и более спешно применяют их в незнакомой ситуации. Рефлексивные дети характеризуются более высокой академической успеваемостью, чем импульсивные, у них лучше память и внимание. Соотношение стиля с другими характеристиками: 1) о роли генотипа в детерминации этих когнитивных стилей, 2) о соотношении когнитивных стилей и особенностей личности 3) об особенностях межличностных отношений, обнаруживающих связи с когнитивными стилями. 1) При исследовании природы интеллектуальных характеристик показано, что генотип определяет примерно 50% их индивидуальных различий. Индивидуальные различия когнитивных стилей, как правило, оказываются вообще не связаны с генотипом. Единственным исключением является зависимость-независимость от поля. 2). Некоторые особенности интеллектуальной сферы (в основном те, которые имеют отношение к кристаллизованному интеллекту), обнаруживают связи с характеристиками личностной сферы (преимущественно, с мотивационными). Уровень этих связей довольно низкий. Связи зависимости-независимости от поля и рефлексивности - импульсивности, с характеристиками личности более тесные и многообразны. Таким образом, когнитивные стили являются связующим звеном между интеллектуальными и личностными характеристиками. 3) При анализе связей когнитивных стилей с интеллектуальными показателями говорилось о том, что независимость от поля и рефлексивность обнаруживают связи с результативными характеристикам деятельности. Противоположный полюс одного из этих стилей (зависимость от поля) связан с низкой продуктивностью, но в то же время он приводит к эффективности в другой сфере - в межличностных отношениях | Интеллектуальная способность - индивидуально-своеобразное свойство личности, являющееся условием успешности решения определенной задачи (проблемы): · способность раскрывать значения слов, · выстраивать пространственную фигуру из заданных элементов, · выявлять закономерность в ряду чисел и геометрических изображений, · предлагать множество вариантов использования заданного объекта, · находить противоречие в проблемной ситуации, · формулировать новый подход в изучении какой-либо предметной области и т.д. Познавательная способность - это свойство некоторой психической реальности, которое обнаруживает себя в ситуации выполнения человеком определенного задания и фиксируется в виде показателей эффективности этого вида деятельности. Конвергентные способностивыражаются в эффективности процесса переработки информации, (правильность и скорость нахождения единственно возможного ответа). Они характеризуют адаптивные возможности индивидуального интеллекта в регламентированных условиях деятельности. Конвергентные способности представлены тремя свойствами интеллекта: Уровневые свойства интеллекта - достигнутый уровень развития познавательных психических функций (вербальных и невербальных). Выступает в качестве основы процессов познавательного отражения. Диагностируются с помощью интеллектуальных шкал Векслера или Амтхауэра. Комбинаторные свойства интеллекта - способность к выявлению разного рода связей, соотношений и закономерностей. Процессуальные свойства интеллекта - элементарные процессы переработки информации, операции, приемы и стратегии интеллектуальной деятельности, (!) В отечественной психологии в качестве процессуальных свойств интеллекта рассматривались мыслительные операции (С.Л. Рубинштейн, А.В. Брушлинский) и умственные действия (Л.А. Венгер, Н.Ф. Талызина, Ю.В. Карпов). Дивергентные способности (или креативность) - это способность порождать множество разнообразных оригинальных идей в нерегламентированных условиях деятельности (Гилфорд, Торренс). Познавательные стили - отражают индивидуальные различия в способах изучения реальности. В последнее десятилетие к этому активный интерес. Изначально индивидуальные различия в предпочитаемых способах интеллектуальной деятельности (стилях) принципиально противопоставлялись индивидуальным различиям в успешности интеллектуальной деятельности (способностям). Критерии отличия стилей от способностей Г. Уиткином: 1) Способность характеризует уровень достижений в интеллектуальной деятельности (то есть является ее результативной характеристикой). Стиль выступает как способ выполнения интеллектуальной деятельности (то есть является ее процессуальной характеристикой). 2) Способность - униполярное измерение (располагаются на вертикальной шкале от минимальных до максимальных). Стиль - биполярное измерение (располагаются на двух полюсах горизонтальной шкалы). 3) Способности всегда имеют ценностный контекст. К стилевым феноменам не применимы оценочные суждения. 4) Способность изменчива во времени (уровень способности изменяется в зависимости от возраста, образования и т.д.). Стиль - устойчивая характеристика человека, стабильно присущая ему на разных этапах онтогенеза и в различных условиях социализации. 5) Способность может изменяться в соотвествии к содержанию деятельности. Стиль преобладает в любых видах д-ти. В последнее время, однако, появились многочисленные эмпирические доказательства тому, что эти критерии противопоставления стилей и способностей носят весьма условный характер. Исследование познавательных стилей пошло в разных направлениях, поэтому сейчас можно констатировать наличие четырех типов стилевых свойств интеллекта, таких, как: стили кодирования информации, когнитивные стили, интеллектуальные стили и эпистемологические стили. Стили кодирования информации - это индивидуально-своеобразные способы представления информации в зависимости от доминирования определенной модальности опыта (слуховой, зрительной, кинестетической, чувственно-эмоциональной и др.). Когнитивные стили - это индивидуально-своеобразные способы переработки информации об актуальной ситуации (способы ее восприятия, анализа, категоризации, оценивания и т.д.). Интеллектуальные стили - это индивидуально-своеобразные способы постановки и решения проблем. Р. Стернберг провел анализ трех интеллектуальных стилей, которые проявляются в выборе профессиональной деятельности и соответственно в предпочитаемых способах решения профессиональных проблем: (Законодательный, Исполнительный, Оценочный стиль). Эпистемологические стили - это индивидуально-своеобразные способы познавательного отношения человека к происходящему, проявляющиеся в особенностях индивидуальной "картины мира". Дж. Ройс выделяет три эпистемологических стиля: эмпирический, рационалистический и метафорический. Согласно Ройсу, познавательные стили - это психические качества высшего порядка в том смысле, что они определяют способ связи конвергентных способностей и аффективных личностных черт в актах индивидуального поведения. |

| Билет 18. Теории черт личности, основные положения, достоинства и критика. Структура личностных черт, модели Г. Олпорта, Г.АЙзенка, Р.Кеттелла, «Большая пятерка» способы выделения черт и их классификация. | Билет 19. Современные направления в исследовании черт личности: макиавеллизм, локус контроля, «темная триада». |

| «Отцы-основатели»: Г.Олпорт (1897-1967) Р.Кеттелл(1905-1998) Г.Фйзенк(1916-1997) Теория черт Г.Олпорта. публикация 1921г. Разделение личностных черт от состояний, действий. 3 вида черт: - кардинальные (стержневые) - центральные (менее обобщенные, в какой-то степени являются уточнением кардинальных) - вторичные (частные черты, которые характеризуют поведение в конкретной ситуации) Отличие между чертами по обобщенности и значимости в детерминации поведения. Общие положения о чертах личности. Черта - диспозиция или предрасположенность вести себя определенным образом, которая проявляется в поведении человека в широком спектре ситуаций. - стабильность на протяжении времени - наличие генетического и средового влияния - проявление в множестве сторон повседневной жизни - позволяют исследовать индивидуальные различия между людьми. Структура черт (по Айзенку). 4 уровня: 1. Суперфакторы. 2.Уровень черт. 3. Уровень привычных реакций. 4. Уровень конкретных реакций. Достоинство и критика теории черт. Достоинство: 1.Операционализация понятий 2.Объяснение и прогноз поведения 3.Инструменты для измерения 4.Активные исследования 5.Интересные гипотезы 6.Потенциальные связи с биологией Критика: 1.Отсутствие идей развития черт 2.Нет влияния группы на черты личности 3.Надежность методов измерения, самоотчет 4.Факторный анализ и его ограничения 5.Понятие черты, соотношение черт в личности 6.Нет места Я-концепции, идентичности, когнитивным стилям и др Теории черт личности. 1. Трехфакторная модель Г.Айзенка. (экстраверсия, нейротизм, психотизм) Первоначально Г. Айзенк выделил два типа: экстраверсия — интроверсия и нейротизм — стабильность. Первый тип непосредственно связан с процессами возбуждения и торможения, или, в терминах Г. Айзенка, "корковой активацией". С его точки зрения, интроверты более возбудимы, чем экстраверты, в силу чего склонны избегать сильной внешней стимуляции, связанной, в частности, с социальными ситуациями. Экстраверты, испытывая дефицит возбуждения, напротив, постоянно ищут дополнительных стимулов во внешней среде. Второй тип отражает особенности реакции нервной системы на тот или иной стимул. Люди, склонные к нейротизму острее, чем стабильные личности реагируют на стресс и иные вызывающие беспокойство ситуации, и их реакция носит более устойчивый и длительный характер. Впоследствии Г. Айзенк добавил к двум исходным типам третий — психотизм, связанный с интенсивностью выработки андрогенов. Однако к настоящему времени данное предположение остается во многом гипотетическим, не имеющим достаточного эмпирического подтверждения. Предполагается, что высокий уровень психотизма опосредствует склонность к нонкомформизму, а в крайних случаях к девиантному поведению. 2. Теория Р.Кеттелла. Каждая личность обладает неким набором «общих черт». Каждый индивид может быть охарактеризован какой-то одной основополагающей чертой. Кроме того, каждый человек обладает набором более размытых и не столь бросающихся в глаза вторичных черт. 1) глубинные и поверхностные черты (степень в поведении) 2) иерархические строения личности 3) направленность исследования на черты личности 3. Пятифакторная модель «Большая пятерка» экстраверсия, нейротизм (эмоц. стабильность/нестабильность), открытость опыту (активный поиск нового опыта), доброжелательность (альтруизм, сотрудничество), сознательность (степень организованности, настойчивости и мотивированного поведения). Для исследования личности Р. Кеттелл разработал четыре экспериментальные методики: 1) Р-метод, позволяющий сравнивать количество баллов, полученных человеком в серии измерений в различных ситуациях на протяжении некоторого времени, 2) Q-метод, при котором по результатам большого количества различных измерений сравнивают двух людей между собой, 3) R-метод, при котором большое количество людей сравнивают по сумме баллов, набранных ими, или по результатам большого количества специальных измерений, 4) дифференциальный R-метод, при котором измерения повторяют в различных ситуациях, а затем сравнивают различия между ними. Он разделяет их на три группы: аттитюды, эрги и чувства. 4. Г. Олпорт разделял черты на: · общие (измеряемые), которыми обладает множество людей в большей или меньшей степени. · индивидуальные (морфологические), уникальные для каждого индивида и наиболее полно отражающие особенности его личности. В дальнейшем, Г. Олпорт стал применять термин "черты личности" только для обозначения общих черт, а для черт индивидуальных он ввел новый термин — индивидуальные диспозиции. Различал 3 вида индивидуальных диспозиций: кардинальные, центральные и вторичные. Кардинальные диспозиции — максимально генерализированная черта личности, определяющая всю жизнь человека. Ею наделены очень немногие люди, которые, как правило, становятся широко известными именно благодаря наличию кардинальной диспозиции (дон Жуан, Фома Неверующий, маркиз де Сад и т. п). Центральные диспозиции — хорошо узнаваемые другими людьми устойчивые характеристики, позволяющие достаточно полно и точно описать личность. Центральные диспозиции наиболее универсальны и в содержательном плане близки к чертам личности. Вторичные диспозиции — менее устойчивые и менее узнаваемые по сравнению с центральными. К ним обычно относятся вкусовые предпочтения, ситуативно обусловленные краткосрочные установки и т. п. 4. Модель HEXACO (Эштон, Ли, Перугини, 2004 г.) Исследования проходили на не английской популяции. Использовали 6 факторов (большая пятерка и один новый – Honesty – Humility (честность – склонность к обману)). Аспекты Honesty – Humility: справедливость, добросовестность, искренность, отсутствие жадности, сдержанность. 5. Большая девятка (Хоу, 1992 г.) Саморегуляция Доброжелательность Выражение индивидуализма Надежность Локус контроля Стремление к достатку Аффиляция Эффективность Интеллектуальность | Макиавеллизм. - совокупность свойств: не эмоциональность, расчетливость, склонность к манипуляции, не озабоченность моральными нормами. В процессе изучения оказалось, что эти люди проявляют неадаптивность. - доминантность, агрессивность и ассоциальность. - воспринимают отношение других к себе как враждебное - никому не доверяют - считают, что им предъявляют излишние требования - требуют безупречности от других - ожидают от властных фигур неприятностей в виде санкций - м.б. перфекционастами. 1) половые различия. (мужчины - более прямой характер, женщины – стремление к обману, эмоц. поглаживания, улыбки) 2) макиавеллизм определяет нечувствительность к нарушению этических норм. 3) макиавеллизм связан с экстернальным локусом контроля, т.е. обвиняют группу Локус контроля (черта личности) – это обобщенное представление человека о причинных взаимосвязях в собственном поведении. Теория социального научения Дж Роттсера локус контроля рассматривается как составляющая самооценки наряду с другими чертами личности (1966). · Интерналы (более внутренне мотивированы, ориентация на достижения, реже изменяют намерения). · Экстерналы (успешней в вербальных взаимодействиях, более восприимчивы к воздействию других людей). Половые различия: женщины более экстернальны. Соотношение разных моделей черт личности. Наибольшим объемом по содержанию обладают свойства Айзенка, затем св-ва «большой пятерки», далее идут те черты, которые описывают отдельные черты (локус контроля, макиавеллизм). «Темная триада». 1. Существуют данные о частичном совпадении черт. - макиавеллизм - нарциссизм - психопатия 2. Неклинический характер черт (высокая импульсивность, низкая тревожность, низкая эмоциональность) 3. Характеризуют негативные аспекты личности, поведения. Психопатия - высокая импульсивность, поиск риска, низкая тревожность и эмпатия. Макиавеллизм - манипулятивное поведение, холодность, неискренность, бессердечность, черствость. Нарциссизм - самоприувеличение, стремление к обладанию, доминантность, превосходство. Три свойства образуют корреляцию между собой. До конца триада не подтверждена. |

| Билет 20. Половые различия в психологических характеристиках, теории, подходы, исследования. | Билет 21. Расовая и этническая принадлежность и формирование индивидуальности человека. |

| В 70-ые Маккоби и Джэклин (Америка) выявили 4 психологических различий между мужчинами и женщинами: 1. Девочки превосходят мальчиков по вербальным способностям. Прослеживается после 2 лет, их речь охотней, сложней, разнообразней. К началу школьного обучения различия исчезают, вновь возникают в 11 лет, остаются на всю оставшуюся жизнь. Это вербальное превосходство проявляется в разных формах. Так, девочки лучше решают задания, в которых требуется найти словарные аналоги и. У девочек и женщин выше беглость они лучше и быстрее понимают письменный текст, у них выше разность вербальных функций в пожилом возрасте. 2. Мальчики превосходят девочек по пространственным способностям. Различия между мальчиками и девочками появляются в подростковом возрасте, увеличиваются с годами и достигают во взрослом возрасте 0,4 стандартного отклонения. 3. Мальчики превосходят девочек по математическим способностямВ раннем детстве и в первых классах школы различия не обнаруживаются. Начиная с 12-13 лет, различия между мальчиками и девочками начинают увеличиваться (приблизительно 50 лет полностью исчезнет). 4. Мальчики более агрессивны, чем девочки. Различия обнаруживаются с двух лет. Дополнительные различия: Ж: более тревожны М: более независимые и доминантные Базовые 4 различия являются кросс-ситуативными, т.е. проявляются в самых разных ситуациях, у разных мужчин и женщин. ПРИЧИНЫ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ Биологические теории: 1) на уровне хромосом, биологические различия начинают проявляться в раннем детстве и не могут быть результатом социализации (это положение не совсем верно, т.к. еще до рождения родители готовятся воспитывать ребенка определенного пола) 2) половые различия проявляются в разных культурах, следовательно, имеют общую биологическую основу (тоже не совсем верное положение, т.к. соц.влияния одни и те же у М и Ж). Социальные теории (поло-ролевое поведение): Теория социального обучения Ребенка обучают вести себя соответственно своему полу, появляется знание и том, как надо вести себя соответственно своему полу. + Наблюдение за поведением других и имитация. Теория идентификации Бессознательная идентификация с родителями своего пола и имитация. Эта теория основывается на психоаналитических представлениях об идентификации. «-» - не объясняет, когда НЕТ объекта идентификации. Рассматриваются только дети. Когнитивная теория Ребенок когнитивно представляет родителей своего пола, определяет свой пол и тем самым отдает предпочтение д-ти, предметам соответствующих своему полу. Теория поло-ролевой схематизации Представление ребенка о половых различиях в обществе. Эволюционные теории -Объяснение через развитие человеческого общества в процессе эволюции. У женщин более развиты вербальные способности, потому что они воспитывают детей. Мужчины – охотники, следовательно, лучше развиты пространственные способности и большая агрессивность. | Расовая дискриминация появляется до н.э. во время египетско-нубийских войн. Научно этим феноменом стали заниматься с начала колонизации. Предпосылки исследований: · 60-ые годы в Америке происходит 2-ая мировая война равноправия (1-ая была после гражданской войны). Разрешили образование, но соц. стереотипы остались. · существовало мнение до 20 века, что монголоидная раса ниже порядком, чем европейская. Реванш монголоидной расы после 2-ой мировой (Херасима). В конце 90-ых появляются новые факты, связанные с работой Р.Линна. Он обнаруживает, что расы распологаются по-другому: 1 место – монголоиды 2-ое – европеоиды 3-е – негроиды 4-ое – индейцы Линн начинает изучение, связанное с генотипным интеллектом – это И, кот. м.б. у человека при условии попадания его в др. среду. В дошк. возрасте чернокожие дети остаются ниже европиоидных, но за время обучения к 11-12 годам «вытягиваются». Аткинсонтоже изучал интеллект у черных и белых. Обнаружил, что различия между белыми и черными почти равны интеллекты притесняемых и привилегированных. Изменения интеллекта к Японии и Китае связано с эмиграцией. Потому что из России уезжают самые «умные», а из Японии и Китая самые «глупые». Возможные причины ЭТНИЧЕСКИХ различий: · не дети ведут себя по-разному, а матери относятся по разному · исследование дошкольного возраста: анималистичность детского мышления зависит от наличия таких сказок в культуре. · различия в познавательных процессах: 1т.з. – различия из-за разного опыта географического проживания сказывается на восприятии 2т.з. – нет, т.к. строение мозга одинаковое · Различия в языке: · личностные различия: - первобытные более агрессивные, т.к. не знают окружающего мира - стремление к обладанию собственностью – чем больше отдал, тем выше статус в племени - эмоциональная экспрессия · различия в самосознании - понимание лжи: у русских зло+добро=добро, сша =зло; разные причины лжи - морально-нравственный аспект: у россиян четкое разделение между законом и моралью - ценности: у россиян 1 место – семья; 2 – работа. Мечты о будущем: самые мечтательные итальянцы,2 – чернокожие,3- евреи… |

| Билет 22. Внутрисемейные факторы формирования индивидуальных различий | |

| Гальтон, проведя исследование, выявил, что наиболее успешными и выдающимися личностями становятся первенцы или единственные дети в семье. 1. Связь интеллекта и количества детей. Уровень И имеет тенденцию снижаться по мере увеличения порядкового номера детей, самый высокий интеллект имеет первый (или, по некоторым данным, второй) ребенок; у тех, кто появляется за ним, интеллект последовательно снижается, а начиная с восьмого ребенка, - немного повышается. 2. Причины снижения интеллекта в больших семьях: · Чем больше детей в семье, тем на каждого ребенка меньше эмоц. и вообще внимания. · Р. Зайонц, 1976 г. Вводит понятие интеллектуальный возраст – совокупность ЗУ для данного возраста. Интеллектуальный возраст у взрослого человека – мах – 100б. 100папа+100мама+0ребенок/3=66,6 – мин. Интеллект. Развитие, которое ребенок получит в данной семье. Чем больше взрослых, тем выше интеллект. Чем выше интервал между детьми – тем выше интеллектуальный уровень последующего ребенка. Критика модели Зайонца: 1. По его теории получается, что дети в неполных семьях д. обладать низким интеллектом. 2. Семьи с другими взрослыми (бабушки, тети) 3. Интервал между детьми в многодетных семьях. Благодаря этому пункту начали исследовать такие семьи: чем выше порядковый номер, тем ниже уровень интеллекта. Каждый следующий ребенок до 7 – интеллект падает., на 8 – поднимается, а затем снова снижение) Эта схема работает, если промежуток между детьми не превышает 3-х лет. ПРИЧИНА – каждый последующий ребенок взаимодействует с более старшими детьми, а не с родителями. Исследования Чертковой (2007) – успеваемость учащихся в ср. школе: 2-х и 3-х детные семьи не отличаются. У 4-х и более снижаются показатели. Помимо этих различий, воспитывающиеся в семьях младенцы обнаруживают: 1) большую интенсивность в проявлении отрицательных и амбивалентных эмоций, обнаруживая множество оттенков (жалобно хнычут, кокетливо смущаются и пр.); 2) репертуар эмоциональных проявлений у младенцев-сирот меньше. 3) у воспитанников детдома происходит задержка в дифференциации эмоциональных реакций. |

2015-05-30

2015-05-30 2592

2592