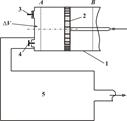

Одноступенчатый компрессор простого действия (рис. 6.1) состоит из открытого с одного конца цилиндра 1, движущегося в нем поршня 2, который совершает возвратно-поступательное движение. В закрытой части поршня имеется два клапана - всасывающий 3 и нагнетательный 4. Ресивер 5 представляет собой большую емкость, он предназначен для подавления вихреобразования и пространственной неоднородности давления, возникающего при выходе сжатого газа из цилиндра.

Работа компрессора состоит из одинаковых циклов (периодов). В пределах одного цикла происходит всасывание и выпуск газа. Пусть движение поршня из крайнего левого положения (точка B). На первом полупериоде клапан 3 открывается после начала движения поршня. Возникающее при этом разрежение заставляет поступать газ в цилиндр, а клапан 4 все это время закрыт. После достижения поршня крайнего правого положения (точка A) специальным устройством клапан 3 закрывается, после чего поршень начинает возвратное движение. В это время газ в цилиндре сжимается, а давление в цилиндре растет.

Рис. 6.1.

При достижении давления заданного значения клапан 4 открывается, и сжатый газ выталкивается в ресивер и далее в нагнетательный трубопровод. На этом цикл завершается, в течение которого приводной вал поршня совершает один оборот.

Если частота вращения вала не выше 200 мин-1, то такие компрессоры относятся к тихоходным машинам. Средняя быстроходность характеризуется диапазоном частот 200…400 мин-1. Быстроходные компрессоры имеют частоту вращения вала свыше 400 мин-1.

Во второй половине цикла при сжатии газа его температура сильно растет (до 500…600 К). Такой сильный нагрев приводит к заметному тепловому расширению материалов компрессора, что ухудшает его работу. Наиболее чувствительной частью компрессора является область контакта поршня с цилиндром. Поэтому цилиндр снабжается системой охлаждения.

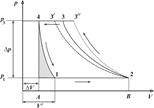

Многоцилиндровые и двухступенчатые компрессоры по принципу действия не сильно отличаются от одноступенчатого компрессора. Все они имеют общую и принципиальную особенность: наличие процессов впуска газа, его сжатие и выпуск в нагнетательный трубопровод. Поэтому достаточно рассмотреть только работу одноступенчатого компрессора. Для этого построим т.н. индикаторную диаграмму (рис. 6.2), показывающую изменение состояния газа в пределах одного цикла в плоскости переменных давление p и объем V.

Будем считать, что в компрессор газ подается при давлении p 1. На первой стадии движения поршня, когда происходит заполнение цилиндрической камеры газом его давление постоянное p 1, изменяется только объем. Этому на рис. 6.2 соответствует участок 1-2. Затем газ сжимается, его объем уменьшается, а давление растет (участок 2-3) до значения p 3. Процесс сжатия может быть представлен неединственным образом, и об этом подробно будет сказано ниже. Далее выпуск газа через нагнетательный клапан, который происходит при практически постоянном давлении, изображается прямолинейным участком 3-4. Возврат в исходное состояние происходит по кривой 4-1.

Рис. 6.2.

Так как в крайнем левом положении поршень не доходит вплотную к стенке цилиндра, то остается объем D V = const, не подвергающийся сжатию. В этом объеме присутствуют части клапанов и другие детали. При движении поршня в обратном направлении A ® B сжатый газ в объеме D V совершает работу по проталкиванию поршня до снижения давления до значения p 1 (точка 1). К этому времени объем газа составит V ¢. После чего начнется впуск свежего газа в цилиндр.

Величина работы, совершаемая сжатым газом в объеме D V равна площади закрашенной области на рис. 6.2. Как видим, в процессе работы компрессора этот объем не участвует в прокачке газа. Поэтому его называют вредным пространством. Доля D V от общего объема цилиндра составляет около 3…5%, но желательно, чтобы было D V = 0.

Процесс сжатия в компрессоре на диаграмме p - V может быть представлен бесконечным числом кривых. На практике все они ограничены двумя крайними процессами: адиабатическим и изотермическим.

Адиабатический процесс (кривая 2-3²) имеет место, если при сжатии разогревающийся газ не отдает тепло в стенки цилиндра и поршню. Кроме того, если еще считать отсутствие трения между поршнем и стенками цилиндра. Т.е. на преодоление сил трения работа не затрачивается. Тогда в приближении идеального газа с уравнением состояния

,

,

при адиабатическом сжатии давления и объемы в начальном 2 и конечном 3 состояниях связаны между собой равенством

, (6.1)

, (6.1)

где R - универсальная газовая постоянная; m - молекулярная масса газа; T - температура; g - показатель адиабаты; m - масса газа.

Конечную температуру можно рассчитать или по уравнению состояния по известным значениям p 3, V 3, или, по формуле

. (6.2)

. (6.2)

Изотермический процесс (кривая 2-3¢) может реализоваться, если при сжатии от газа отводить тепло, - ровно настолько, чтобы температура газа оставалась неизменной. Однако такой отвод тепла сопряжен большими техническими сложностями. На практике система охлаждения цилиндра компрессора лишь частично отводит выделяющееся тепло. Поэтому реальное сжатие газа близко к политропному процессу (кривая 2-3). Этот процесс напоминает адиабатический, и связь между начальным и конечным состоянием дается формулами

,

,  . (6.3)

. (6.3)

Число c называется показателем политропы. Он, в отличие от показателя адиабаты, не является характеристикой газа, а зависит от способа реализации политропного процесса. Теоретически число c может меняться в пределах от -¥ до +¥.

2. Факторы, повышающие и снижающие устойчивость работы насосных систем.

2015-05-30

2015-05-30 2048

2048