Так как транзистор является инерционным прибором, то переход ключа из одного стационарного состояние в другое происходит немгновенно даже при бесконечно крутых перепадах входного напряжения

Причинами переходных процессов являются:

► процессы, связанные с изменением пространственного заряда неосновных носителей в области базы;

► процессы, связанные с перезарядом барьерных емкостей.

Процесс замыкания транзисторного ключа можно разделить на три стадии: задержка, формирование положительного фронта выходного тока и накопление избыточного заряда в базе. Процесс замыкания ключа можно разделить на две стадии: рассасывание избыточного заряда и формирование отрицательного фронта.

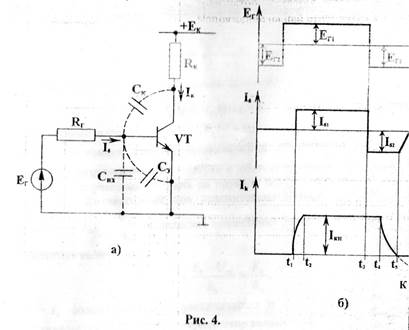

Рассмотрим каждую из пяти стадий переходного процесса. Временные диаграммы переключения транзистора в схеме ключа управляемого от источника с напряжением Eг и внутренним сопротивлением Rг (рис.4, а) приведены на рис. 4,б.

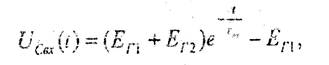

Задержка фронта. Эта стадия переходного процесса обусловлена перезарядкой барьерных емкостей Cэ и Cк под действием входного сигнала. При достаточно малом сопротивлении Rк можно считать, что емкости Cэ и Cк соединены параллельно. И параллельное соединение представляет собой входную емкость Свх(Свх= Cэ + Cк). В исходном состоянии, когда ключ заперт, эта емкость заряжена до напряжения Eг2. Когда управляющее напряжение скачкообразно изменяет значение от Ег2 до Ег1, через сопротивление Rг и входную емкость Свхначинает протекать ток. Поскольку напряжение на ней стремится к значению Ег1 по закону

Где τвх =RбСвх – постоянная времени входной цепи транзистора

Rб – сопротивление резистора в цепи базы (часто может быть внутренним сопротивлением генератора Rr).

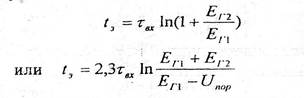

Когда напряжение на емкости Свх достигнет некоторого порогового напряжения Uсвх=Uпор > 0 (для кремниевых транзисторов Uпор = 0,6/0,8 В), тогда эмиттерный переход сместится в прямом направлении, что приведет к появлению базового тока. Это произойдет в течение некоторого времени, которое определяется временем разряда емкости, а иными словами это и есть время задержки фронта tз:

Для германиевых транзисторов предыдущее выражение упрощается:

t3= 0,7τвх

Итак, задержка фронта обусловлена наличием входной емкости Свх транзистора, которая заряжается через резистор Rг. Именно благодаря этому напряжение на эмиттерном переходе запаздывает относительно входного напряжения.

В ряде случаев задержка сравнима с длительностями фронтов и даже превышает их.

Поскольку задержка проявляется в сдвиге переходной характеристики и не влияет на форму фронта, далее будем считать, что поступивший входной сигнал сразу отпирает транзистор.

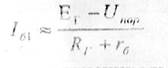

Положительный фронт. При мгновенном возрастании базового тока до значения

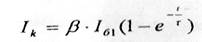

Ток его коллектора изменяется по экспоненциальному закону

С постоянной времени τ = τ β + СkRk(β +1),

Где τ β- постоянная времени транзистора в схеме с ОЭ при Rk = 0.

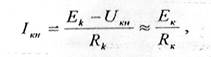

В полупроводниках транзистора τ обычно составляет 0,1… 2 мкс, но в ряде случаев может быть на порядок больше или меньше этой величины. Коллекторный ток стремительно нарастает от нуля к значению I6l β >  вследствие возрастания на базе. Однако, достигнув величины

вследствие возрастания на базе. Однако, достигнув величины

Ток Ik больше не может увеличиваться и формирование фронта заканчивается. В этот момент транзистор входит в режим насыщения.

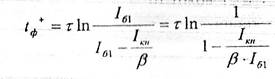

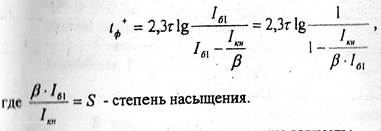

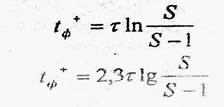

Коллекторный ток увеличивается от 0 до значения Iкн за время tф + (длительность положительного фронта):

Или

С учетом выведенного соотношения можно записать:

Формулы показывают, что длительность фронта tф + уменьшается с ростом отпирающего тока Iбl. При прочих равных условиях она меньше у транзистора с меньшей инерционностью (постоянная времени τ) и большим значением β (т.е. с большей степенью насыщения S). При сильном сигнале величина коэффициента β не играет роли.

Общая продолжительность включения транзистора:

tвкл=tв + tф +

Накопление носителей. Начиная с момента tф + все три внешних тока транзистора практически не меняются(режим насыщения). Однако заряд в базе продолжает нарастать, и этот процесс заканчивается лишь через время

tн= (2÷3) τн,

которое называют временем накопления.

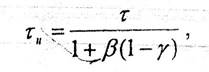

Здесь τн – постоянная времени накопления τн < τ, τн зависит от токов Iб и Iкн. Эта зависимость связанна с изменением электронных составляющих эмиттерного и коллекторного токов:

Где γ – коэффициент инжекции

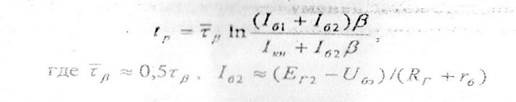

Рассасывание носителей. При подаче запирающего тока Iб2 ток Iк = Iкн остается постоянным до тех пор, пока заряд в базе не рассосется до граничного значения. Время рассасывания и связанная с ним задержка уменьшаются с увеличением запирающего сигнала и уменьшением степени насыщения.

Время рассасывания tp -специфичный и важный параметр ключевого режима транзистора.

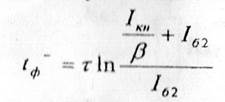

Отрицательный фронт. Длительность отрицательного фронта tф – зависит от тех же факторов, что и длительность tф + и уменьшается с увеличением базового тока выключения.

В момент времени t4 (рис. 4, б) транзистор выходит из режима насыщения и коллекторный ток уменьшается до нуля.

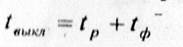

Общая продолжительность выключения транзистора:

На рисунке 4, б интервалу t1 – t2 соответствует tф +,интервалу t2-t3 соответствует tn, интервалу t3 - t4 – t11 и интервалу t4 – t5 соответствует tф-.

Следует отметить, что задержка выключения (время рассасывания tn), связанная с насыщением транзистора, является самой длительной стадией переходных процессов. Также необходимо иметь ввиду, что время выключения всегда больше времени включения:

tвыкл > tвкл

Поэтому в быстродействующих ключах транзистор удерживается от насыщения; такие ключи называются ненасыщенными.

Повысить быстродействие ключа можно различными способами. Рассмотрим некоторые из них.

2015-05-22

2015-05-22 1646

1646