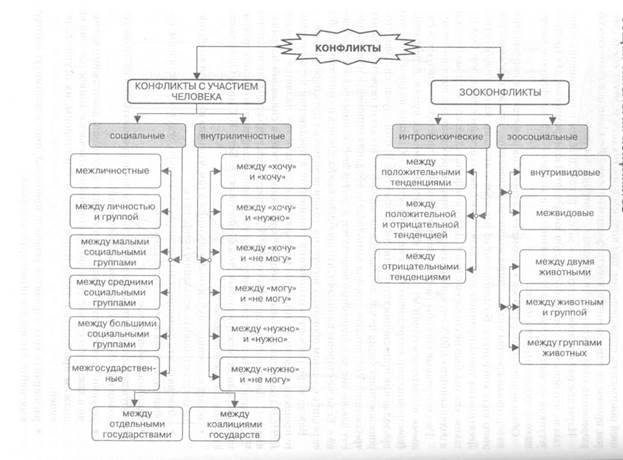

Одним из оснований для классификации конфликтов является характер и особенности участвующих в нем сторон. Например, можно выделить группу конфликтов с участием человека и отдельно зооконфликты. Какие группы можно выделить внутри «конфликтов с участием человека»? (см. схему №1)

Схема №1

В целом конфликтология сегодня занимается всеми этими видами конфликтов, но акцент делается в первую очередь на социальные конфликты, а среди них наибольший интерес вызывают межличностные, между личностью и группой и между малыми социальными группами. Межгосударственные конфликты и конфликты между большими социальными группами в большей мере изучаются в рамках соответствующих наук. В нашем курсе лекций речь также пойдет о конфликтах межличностных, между личностью и группой и между малыми социальными группами, а также о внутриличностных (интропсихических) конфликтах.

Другим основанием для типологии конфликтов является характер потребности, которая породила данное противостояние. Как известно, Маслоу выделил пять уровней потребностей: физиологические, потребность в безопасности, социальные потребности, потребность в уважении, потребность в самовыражении. Человек может идти на конфликт в случае отсутствия удовлетворения любой из этих потребностей. Группировку потребностей можно произвести и по-другому, выделив потребности материальные, социальные и духовные. В таком случае каждой из этих потребностей будет соответствовать определенный объект удовлетворения потребности, а также тип конфликта: материальные – ресурсный конфликт, – ресурсы, социальные – статусно-ролевой конфликт, статус или роль в отношениях, духовные – конфликт из-за идей, норм и принципов, объект - идея или принцип (А.Я. Анцупов, А.И. Шипилов).

Еще одна типология, полезная для анализа конфликтов, выделяет в их совокупности конфликты предметные и случайные (В. Дмитриевский). Случайный конфликт является в определенном смысле следствием непредвиденных и даже форс-мажорных обстоятельств. В силу этого маловероятно, что данный конфликт когда-либо повторится с теми же участниками. Причиной случайного конфликта чаще всего является непреднамеренное причинение вреда другому человеку. В частности, случайными являются многие конфликты в общественном транспорте. В свою очередь, предметные конфликты, не нашедшие конструктивного разрешения, могут вновь и вновь повторяться при тех же участниках, поскольку возникают вокруг некоего предмета – материального или нематериального. Данная типология, пожалуй, не может быть названа достаточно строгой, как и само название «предметные конфликты», поскольку, как вы увидите далее, у каждого конфликта можно выделить свой объект и предмет. Вероятно, здесь полезно само выделение случайных конфликтов в отдельную группу, поскольку они требуют особого подхода при рассмотрении.

Движущие силы развития конфликтов может выявить анализ причин их возникновения. Эти причины условно можно разделить на объективные и субъективные. К числу объективных причин конфликтов можно отнести главным образом те обстоятельства социального взаимодействия людей, которые привели к столкновению их интересов, мнений, установок и т.п. Субъективные причины конфликтов в основном связаны с теми индивидуально-психологическими особенностями оппонентов, которые приводят к тому, что они выбирают именно конфликтный, а не какой-либо другой способ разрешения создавшегося объективного противоречия. При этом важно помнить, что нет ни одного конфликта, который в той или иной степени был бы обусловлен только субъективными или только объективными причинами.

Данная классификация может быть раскрыта более подробно. Можно выделить три группы причин конфликта: организационно-управленческие, социально-психологические, личностные. При этом организационно-управленческие причины в большей степени могут рассматриваться как объективные, а социально-психологические и личностные – как субъективные. Подробная классификация представлена ниже.

1 .Организационно-управленческие причины возникновения конфликтов

a) Структурно-организационные

b) Функционально-организационные

c) Личностно-функциональные

d) Системно-управленческие

2. Социально-психологические причины конфликтов

a) Возможные потери и искажения информации в процессе коммуникации

b) Несбалансированное ролевое взаимодействие

c) Подход к проблеме с разных сторон

d) Различные способы оценки результатов деятельности и личности друг друга

1) сравнение с возможным идеальным положением дел;

2) сравнение с требованиями к данной деятельности нормативных документов;

3) сравнение со степенью достижения цели деятельности;

4) сравнение с результатами, достигнутыми другими людьми, выполнявшими аналогичную работу;

5) сравнение с положением дел в начале деятельности

e) Психологическая несовместимость

f) Напряженные межличностные отношения

3. Личностные причины конфликтов

a) Оценка поведения другого как недопустимого

b) Низкий уровень социально-психологической компетентности

c) Низкая устойчивость к стрессовым факторам

d) Завышенный или заниженный уровень притязаний

e) Холерический тип темперамента

Рассмотрим подробнее каждую из 3-х групп:

1 Организационно-управленческие причины возникновения конфликтов

Из названия видно, что они актуальны для организаций. Могут быть:

a) Структурно-организационными - несоответствие структуры и деятельности организации. Упрощенно это можно объяснить следующим образом: каждой задаче, которую деятельность ставит перед организацией, должно соответствовать определенное подразделение. На практике нередки случаи, когда какому-либо работнику или подразделению навязываются задачи, не связанные с их основной деятельностью. В таком случае неизбежны конфликты.

b) Функционально-организационные - неоптимальность или неопределенность функциональных связей с внешней средой, между элементами организации или между работниками

c) Личностно-функциональные - несоответствие работника занимаемой должности

d) Системно-управленческие – ошибочные решения руководства либо решения, рассматриваемые исполнителями в качестве таковых, и невыполнение распоряжений руководства.

2 Социально-психологические причины конфликтов

a) Возможные потери и искажения информации в процессе коммуникации, что связано как с утаиванием информации, так и с такими факторами, как недостаток времени, ограниченность словарного запаса, неверная интерпретация невербального компонента сообщения, оценка услышанного исходя из собственных позиций и т.д.

b) Несбалансированное ролевое взаимодействие. Теоретической основой анализа данной причины служит теория Берна. В упрощенном виде можно говорить о существовании трех типов позиций: «выше», «ниже» и «на равных». В случае, если один из участников желает занять позицию «выше», а другой согласен с позицией «ниже», конфликта не происходит. Но в случае, если позиции участников взаимодействия не являются взаимодополняемыми, возможен конфликт.

Проявления превосходства могут быть грубыми и оскорбительными. Не так уж редко приходится слышать, как люди говорят друг другу: «хватит молоть чушь», «глупости все это». Но чаще превосходство проявляется в смягченной форме, преподносится в соответствии с правилами этикета и становится «допустимым» в общении.

Например: «ты не понимаешь, что...», «ну ладно, ладно, ладно...», «ты же умный человек, а говоришь такие вещи», «не нервничай», «не обижайся». К категории тонких, смягченных проявлений превосходства относятся и такие невербальные «коммуникаты», как вальяжная снисходительность, доверительное обнимание, «дружеское» похлопывание, санкционирующий кивок — все правильно, дескать, — сопровождается это часто показным уважением, участием, простотой...

c) Подход к проблеме с разных сторон

d) Различные способы оценки результатов деятельности и личности друг друга

Существует пять способов оценки результатов деятельности:

1) сравнение с возможным идеальным положением дел;

2) сравнение с требованиями к данной деятельности нормативных документов;

3) сравнение со степенью достижения цели деятельности;

4) сравнение с результатами, достигнутыми другими людьми, выполнявшими аналогичную работу;

5) сравнение с положением дел в начале деятельности (А. Я. Анцупов, 1992).

Анализ конфликтов показал, что, оценивая других людей, человек за основу оценки чаще берет то, что им не удалось сделать по сравнению с идеалом, нормой, целью деятельности и другими людьми, выполнявшими аналогичную работу отлично. Сам же работник обычно оценивает свои результаты по сделанному, т. е. сравнивая их с началом деятельности и другими людьми, выполнявшими аналогичную работу похуже. В итоге одна и та же работа в зависимости от способов оценки может быть оценена не только по-разному, но даже противоположно.

Кроме того, сама по себе ситуация оценивания очень часто воспринимается людьми как трудная, поскольку всем интуитивно известно, что плохое бросается в глаза, а хорошее нужно выискивать.

e) Психологическая несовместимость

Выделяют четыре уровня психологической несовместимости: психофизиологический, индивидуально-психологический, социально-психологический и социальный.

О психофизиологической несовместимости людей говорят в том случае, когда им не нравятся запахи, рост, вес, телосложение, жесты, другие невербальные проявления партнера по общению. На этом же уровне фиксируется психосексуальная несовместимость мужчины и женщины. Индивидуально-психологическая несовместимость проявляется в неудачном сочетании темпераментов и характеров взаимодействующих людей. При социально-психологической несовместимости обычно фиксируется противоречие в жизненных ценностях и идеалах, мотивах, целях деятельности (в долгосрочной перспективе). Социальная несовместимость может проявляться в несовпадении убеждений, мировоззрений, идеологических установок, религиозных предпочтений. Часто социальная несовместимость проявляется в больших различиях в образовании, социальной принадлежности и т. п.

f) Напряженные межличностные отношения

g) Внутригрупповой фаворитизм – предпочтение членов группы, установление особых отношений внутри группы и недопущение в нее «посторонних», обмен «секретами»

3 Личностные причины конфликтов

a) Оценка поведения другого как недопустимого, разница в ожиданиях Например, муж ожидает, что жена, в соответствии с традицией, будет вести дом целиком, а жена, наоборот, ждет помощи от мужа как от современного мужчины.

b) Низкий уровень социально-психологической компетентности, то есть неумение конструктивно выходить из конфликтной ситуации

c) Низкая устойчивость к стрессовым факторам

d) Завышенный или заниженный уровень притязаний

e) Холерический тип темперамента

Литература:

1. Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология. – М., 1999.

2. Бабосов Е. М. Конфликтология. – Минск: Терра Систем – с, 2000.

3. Буртовская Е. В. Конфликтология. Учебное пособие. М., 2002.

4. Крысько В. Г. Социальная психология. – М., 2006.

2015-05-30

2015-05-30 1951

1951