Результаты опроса могут быть представлены двумя способами: таблицей межсобытийных отношений (каузоматрицей) и графом межсобытийных связей (каузограммой). С обеими мы имели возможность бегло познакомиться ранее, теперь же рассмотрим их более подробно.

Каузоматрица — это таблица межсобытийных отношений, которая составляется на основе обобщения протоколов причинного и целевого анализов в одном или нескольких опросах. По строкам и столбцам этой таблицы располагаются упорядоченные в хронологической последовательности события так, что первая строка и первый столбец соответствуют первому событию, а последняя строка и столбец — последнему событию.

Элементами каузоматрицы являются показатели причинной или целевой связи между i–м и j–м событием, которые обозначаются символом s ij. В том случае, когда с респондентом проводится лишь один опрос, показатель s ij принимает значение либо 0 (связи нет), либо 1 (связь есть), а сама каузоматрица идентична протоколу опроса. Когда же на базе тождественного списка событий проводится несколько (2—3) опросов, показатель s ij· представляет собой относительные частоты соответствующих связей. В нашем исследовании им присваивались значения:

0,0 — отсутствие связи и в первом, и во втором опросах (в третий, выборочный опрос анализ данного отношения не включался);

0,33 — наличие связи лишь в одном из первых двух опросов и ее отсутствие в третьем;

0,67 — наличие связи лишь в одном из первых двух опросов и ее наличие в третьем;

1,0 — наличие связи и в первом, и во втором опросах (в третий опрос анализ данного отношения не включался).

Веса (частоты) причинной связи записываются в клетках, расположенных над главной диагональю матрицы. Событие, обозначающее i–ю строку, является в данном случае возможной причиной всех последующих событий; событие, расположенное в j–м столбце, выступает возможным следствием всех предшествующих. Элемент s ij обозначает уверенность опрашиваемого в том, что i–е событие является причиной j–г о, а j–е событие — следствием і–г о.

В клетках матрицы, расположенных под главной диагональю, записываются веса целевой связи. Событие, обозначающее строку, выступает теперь возможной целью всех предшествующих, а «событие–столбец» — возможным средством всех последующих. Элемент s ij, соответствует уверенности опрашиваемого в том, что j–е событие является средством достижения і–г о, а і–е событие — целью j–г о.

Пример 1. В табл. 7 приведена каузоматрица, полученная от одного из респондентов в результате тройного причинного и целевого анализа. Рассмотрим одно из будущих событий, пусть это будет «творческая работа» (№ 11). По мнению респондента, она наступит вследствие «женитьбы» (s 1,11 = l), «работы в редакции» (s 2,11 = l), «поступления в университет» (s 3,11 = 0,67) и «окончания университета» (s 9,11 = l); сама же послужит одной из причин «перемены места жительства» (s 11,13 = 0,33), «совместной творческой работы» (s 11,14 = l) и «материального благополучия семьи» (s 11,15 = l). Для того чтобы «творческая работа» началась, были «работа в редакции» (s 11,2 = l) и «поступление в университет» (s 11,3 = l), ожидается «получение комнаты» (s 11,8 = 0,67) и «окончание университета» (s 11,9 = =1). В свою очередь «творческая работа» станет средством достижения «уравновешенности» (s 12,11 = 0,67), «совместной творческой работы» (s 14,11 = 1) и «материального благополучия семьи» (s 15,11 = l). Аналогичным образом можно описать связи любого другого события.

Каузоматрица удобна для вторичной обработки данных и вычисления различных эмпирических индексов, К ней могут быть применены методы матричного анализа с их реализацией на ЭВМ. Вместе с тем каузоматрице недостает простоты и наглядности, что успешно преодолевается путем построения каузограмм.

Каузограмма — это графическое изображение межсобытийных отношений, общей структуры причинных и целевых связей, выявленных в ходе каузометрического опроса[16]. Она содержит наглядную информацию о значимости (реальной и осознаваемой) событий, об их хронологической последовательности и локализации во времени жизни, об отношениях между событиями.

Перед построением каузограммы вычисляется степень включенности каждого события в межсобытийную сеть. Включенность i–г о события (ωi) равна сумме элементов і–г о столбца и i–й строки каузоматрицы, деленной на теоретически максимально возможную сумму элементов:

где n — число событий; s ij, s ji— вероятности межсобытийных связей.

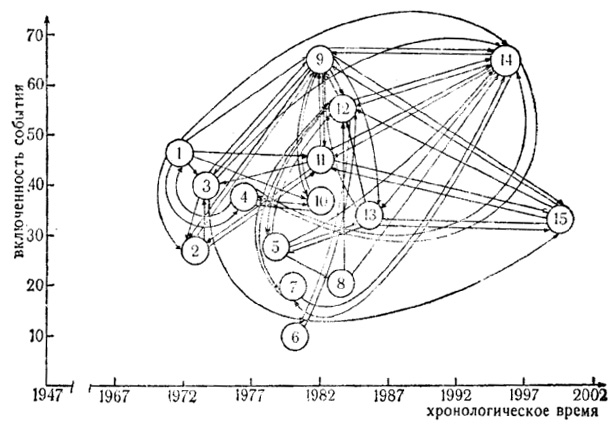

После этого на листе бумаги откладываются координатные оси: горизонтальная ось указывает дату каждого события, вертикальная — степень его включенности в межсобытийную сеть. Каждое событие отображается на плоскости кружком, в середине которого записывается номер данного события. События, связанные друг с другом как причина и следствие, соединяются стрелкой, идущей из прошлого в будущее: причина → следствие. События, связанные друг с другом как средство и цель, соединяются стрелкой, идущей из будущего в прошлое: средство ← цель.

Рис. 9. Каузограмма (соответствующую каузоматрицу см. в табл. 7).

Пример 2. Выше изображена каузограмма (рис. 9), отражающая субъективную структуру межсобытийных отношений, имеющих место с точки зрения респондента, каузоматрица которого представлена в табл. 7[17]. Анализируя теперь событие «творческая работа» (№ 11), можно легко найти основные причины данного события ( № 1, 2, 9), его следствия (№ 14, 15), средства (№ 2, 3, 9) и цели (№ 14, 15).

Таблица 7. Пример каузоматрицы

| События | События–следствия | |||||||||||||||||||

| Дата | Название | |||||||||||||||||||

| 1972. IX | Женитьба | События–цели | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | События–причины | ||||||||||||

| 1973. III | Работа в редакции | 0,67 | ||||||||||||||||||

| 1974. IX | Поступление в университет | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | |||||||||||||||

| 1976. IV | Рождение ребенка | 0,33 | 0,33 | |||||||||||||||||

| 1979. VI | Знакомство | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||

| 1981. VII | Турпоход | 0,33 | ||||||||||||||||||

| 1981. IX | Аспирантура жены | 0,33 | ||||||||||||||||||

| 1982. IV | Получение комнаты | 0,33 | ||||||||||||||||||

| 1982. VI | Окончание университета | |||||||||||||||||||

| 1982. VII | Занятия с ребенком | 0,67 | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | ||||||||||||||

| 1982. IX | Творческая работа | 0,67 | 0,33 | |||||||||||||||||

| 1983. VII | Уравновешенность | 0,33 | 0,67 | 0,67 | 0,67 | 0,33 | ||||||||||||||

| 1985. IV | Перемена места жительства | 0,67 | ||||||||||||||||||

| 1996. IX | Совместная творческая работа с женой и ребенком | 0,33 | 0,67 | 0,67 | ||||||||||||||||

| 2000. I | Материальное благополучие семьи | 0,67 | ||||||||||||||||||

| дата опроса: 5—6 VI 1981 г. | События–средства | |||||||||||||||||||

| опрашиваемый: … | ||||||||||||||||||||

| интервьюер: … |

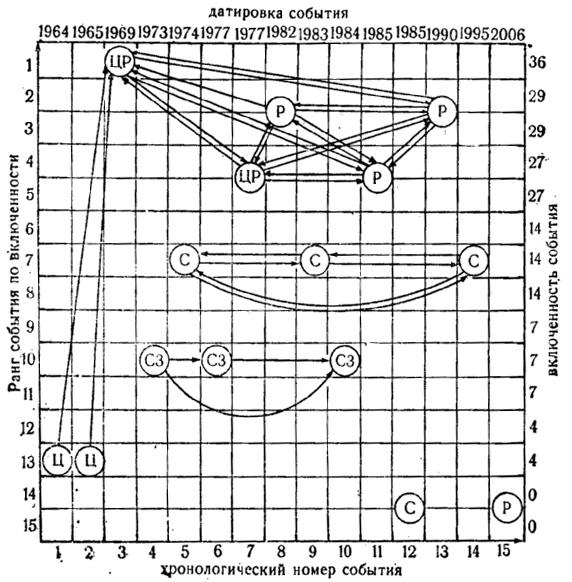

При построении каузограммы в реальном масштабе хронологического времени возникают трудности, связанные с тем, что даты нескольких событий и их включенность могут быть очень близки друг к другу. Эти трудности снимаются при построении стандартной каузограммы, в которой по горизонтальной оси равномерно располагаются хронологические номера событий, а по вертикальной — их ранговые номера в иерархии включенности. Информация о точной дате и степени включенности записывается рядом с хронологическими и ранговыми номерами. В середине кружка записывается название или сфера принадлежности соответствующего события.

Рис. 10. Пример стандартной каузограммы.

Пример 3. На рис. 10 изображена стандартная каузограмма структуры межсобытийных связей у одного из респондентов. В ней четко выделяются три автономные группы событий: «внутренний мир — Ц и работа — Р», «семья — С», «семья и здоровье — СЗ». Эти группы строго иерархизированы; субъективная значимость резко снижается от первой к третьей. Имеются также два «авантюрных события (12 и 15), не связанные ни с одним из Других.

Стандартная каузограмма легче для построения и удобнее для сравнения результатов разных людей. Ею лучше пользоваться в случае, когда основной интерес представляет лишь структура межсобытийных связей, а не расположение событий и связей в реальном масштабе хронологического времени. Каузограммы могут стать более наглядными, если причинные и целевые связи обозначать разным цветом, яркость которого зависит от вероятности соответствующей связи; события же обозначать геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат) в зависимости от ведущей сферы принадлежности.

После построения каузоматрицы и каузограммы вычисляются количественные показатели, позволяющие диагностировать особенности субъективной картины жизненного пути у обследуемого человека. В частности, отдельные события могут быть описаны и сопоставлены в аспекте их общей и актуальной значимости для личности, принадлежности к психологическому прошлому, настоящему и будущему, «стартовой» или «финишной» роли в жизни. Некоторые из этих показателей мы рассмотрим в следующих главах при анализе различных феноменов психологического времени личности.

2015-05-22

2015-05-22 712

712