Мы остановились на том, что внутренняя стабильность организм;! обеспечивается тремя системами самого нижнего уровня, функционирование которых, с точки зрения управления, можно охарактеризовать одним словом — автономная работа. Мы показали также, к;) к эти системы питают информацией вертикальную командную структуру, порождая намерения (в отличие от рефлекторной реакции) внутри ее "думающей палаты". Заключительная часть этой второй книги посвящена описанию работы всей пятиуровневой системы управления корпорацией как целым организмом. А эта глава посвящена системе 4 как главному механизму, связывающему волевое и автономное управление. Этот механизм является важнейшим переключателем во всей организации.

Переключатель — это устройство или целый механизм, который направляет сигнал из одной части системы в другую. Мы уже встречались со многими переключающими устройствами при рассмотрении их как физиологического, так и управленческого аспектов. Они не выступали в роли простых щелкающих выключателей электрического освещения ни в одном из этих контекстов. Их природа довольно подробно исследовалась в первой части книги, и там мы назвали их алгедонодами. Теперь пришло время вернуться к ним с позиции нейрофизиологии.

Многие рецепторы, активизирующие нервную систему, подобны рецепторам, которые уведомляют машины, работников и управляющих об изменениях, являются своеобразными переключателями. Эти рецепторы присоединены к соответствующему внутреннему кабелю, который они возбуждают или вдоль которого передают сигнал. Чтобы бегущий по такому кабелю сигнал не пропал на его конце, должно быть осуществлено переключение на другую кабельную линию. Как мы видели, нейроны в человеческом теле так и работают, передавая сигнал дальше от одной нервной клетки (плюс длина кабеля — аксона) другой на синапсе. Теперь необходимо более внимательно рассмотреть все эти переключатели.

Инженеры и специалисты вычислительной техники могут рассматривать переключатель как устройство для передачи и, весьма вероятно, для усиления сигнала. Иначе говоря, они рассматривают его в том смысле, что поступивший сигнал возбуждает систему, следующую за данным переключателем. То же самое происходит и в теле человека, но здесь имеется и другая возможность: сигнал может приглушить, а не только возбудить систему. Этот механизм в высшей степени важен в связи с проблемой перегрузки, при возникновении которой могла бы оказаться затрудненной работа всех линий связи и переключателей. Намного раньше мы показали, что согласно одной из теорем теории информации требуется большая мощность каналов связи, а не разнообразие системы входа. В теле человека этот закон исполняется за счет большого резерва их пропускной способности. Максимальный темп разрядки рецепторных органов лежит где-то в пределах 100-200 имп/с. В то же время каналы связи нервной системы в секунду могут справляться с 300-400 импульсами. Но даже и при этом мы не можем позволить себе возбуждать всю нервную систему каждым поступающим на вход импульсом. Поэтому всякий раз, когда начинается передача данных по нервной системе, вступает в действие двойственный механизм, в котором возбуждение балансируется с торможением, так что не происходит простое срабатывание переключателя, как можно было бы предполагать. То же самое справедливо и для управления, где множество поступающих сигналов вполне могут подавляться, а не передаваться и усиливаться при каждом переключении. Однако было бы ошибкой думать об этом механизме как об устройстве, решающем задачу "передавать не передавать". Он значительно более деликатен, как и алгедонод.

Рассмотрим самый типичный нейрофизиологический переключатель — синапс. Между нейроном и его соседом физически существует зазор, называемый, синаптическим промежутком, который должен быть перекрыт. При возбуждении, как представляется, действующий потенциал (пробегающий по нерву импульс, который можно.видеть с помощью осциллографа), достигнув синаптического промежутка, вызывает выброс химического вещества, которое и перекрывает этот промежуток. Это вещество вызывает деполяризацию мембраны на другой стороне, регенерируя действующий потенциал на нервном волокне. Но другое нервное волокно, работая в интересах того же нейрона, может выдать подавляющий импульс. В результате произойдет сверхполяризация, которая превзойдет эффект первого импульса — возбуждающего. И, наоборот, импульс подавления может быть пре-синаптическим; он сам поступит в нервное волокно и уничтожит (или, по крайней мере, уменьшит) поступивший импульс возбуждения. Как бы там ни было, сеть дендритов, передающая эти альтернативные указания, создана, а эффект воздействия на нейрон через синаптический промежуток представляет собой некоторую сумму разных импульсов. Изменит или нет нейрон свое состояние, зависит от электрического порога его срабатывания. Нейрон после суммирования импульсов будет или не будет возбужден, так же как это происходит в алгедоноде.

Таким образом, синапс или в нашем случае любой другой переключатель (как рецептор, эффектор или целый их комплекс в виде нервного узла) срабатывает при некотором пороге, а этот порог определяется химически. Уровни калия и соды за и перед мембраной клетки, в частности, определяют в любой данный момент порог ее срабатывания. Этим же он и меняется. Фактически весь этот механизм (который совсем недавно был понят) очень красив, а точность, с которой он работает, почти невообразима. Конечно, стоило сделать такое длинное отступление просто из удовольствия разобраться в этом механизме.

Синаптический промежуток — это зазор в переключателе шириной в 200 ангстрем, а один ангстрем равен одной десятимиллионной доле миллиметра. Сам синаптический узел, на который прибывают нервные импульсы, содержит мельчайшие пузырьки с упомянутым химическим веществом, и один или два таких пузырька взрываются, когда поступает электрический импульс. Небольшой пакетик этих пузырьков настолько мал, что состоит, вероятно, не более чем из 10 000 молекул, но этого достаточно, чтобы изменить проводимость мембраны на другой стороне синаптического промежутка (на другой стороне зазора) за какую-то тысячную долю секунды. Но этого времени достаточно, чтобы позволить ионам (как заряженным частицам) пройти через мембрану, где они определяют, регенерировать или нет импульс на другой части нерва. Очевидно, что и поры, через которые проходят ионы подавления, очень малы; фактически они в 1, 2 раза больше, чем ион гидратированного калия. Конечно, это точная сетка. Ион диаметром 1, 14 проходит, а с диаметром 1, 24 нет. Это означает, что ионы соды (они возбуждающие) не, могут пройти никак, поскольку они слишком велики. Еще того интереснее узнать, что поры синапсов подавления независимо от вида живого организма всегда одного размера, определенного размером ионов. Они одинаковы для всех видов позвоночных и, как теперь стало известно, такие же и у моллюсков. На стороне возбуждения, как и предполагалось, поры мембраны синапсов в два раза больше, так что ионы соды проходят свободно. Наконец, считая, что конечный эффект возбуждения или подавления состоит в регенерации импульса в соседнем нерве, укажем, что этих мельчайших химических реагентов достаточно для усиления проходящего импульса в сотни раз.

Таким образом, мы видим здесь алгедонод, близкий к идеальному. Он выступает аналогом управленческого переключателя, который отвечает на вопрос "делать или не делать", но решение которого определяется на основе конфликтующего набора побуждающих и тормозящих импульсов на входе и порогом срабатывания, который может изменяться. Он, однако, не является, хотя и должен таким быть, аналогом какой-либо формальной информационной системы управления, компьютеризированной или нет, из числа тех, с которыми я знакомился. Группы управляющих именно так и работают.

Мы говорим об избирательных изменениях, зависящих от условий, сложившихся вокруг данных нейронов или данных групп управляющих, применительно к нашей кибернетической модели на этом, четвертом, уровне. И тем не менее имеются более общие, вероятно, значительно более общие пути, о которых известно, что по ним осуществляется управление как в человеческом теле, так и в фирме с целью изменить работу нервной системы — усилить ее активность или подавить. Сами гормоны (а передаваемые вещества и есть гормоны) могут поставляться организму более или менее в изобилии. Все гормональные лекарства обладают возбуждающим или депрессивным эффектом. Они легко распознаются по поведению, но они действуют в микромасштабе, а именно, проникая в микропереключатели, они меняют порог чувствительности алгедонода.

Никотин, например, — это лекарство, стимулирующее работу нервных узлов, и курящие получают удовольствие от такого возбуждения. Но, как и со всеми физиологическими инструментами, картина тут довольно сложная. Происходит так в основном потому, что фармакологический эффект лекарства различен для разных частей нервной системы, а также потому, что одновременно возникающее изменение порога чувствительности всех физиологических переключателей часто дает общий, но противоположный эффект. Посмотрим, как проявляется аналогичный механизм у. людей разных групп при воздействии никотина.

Никотин возбуждает симпатический нервный узел сердца и парализует ее парасимпатическую составляющую, обеспечивая учащение пульса, хорошо известное курильщикам. Но на другой фазе он может стимулировать парасимпатическую систему и парализовать симпатическую, создавая эффект замедления при никотиновом отравлении вплоть до смертельного исхода. Порог срабатывания, комплекс нервных систем, дозы — все влияет на ситуацию, и именно поэтому так трудно предписать курс лечения для корректировки возбуждения или депрессии пациенту, у которого наблюдаются отклонения в ту или другую сторону. Что подразумевается под словами "другая фаза" предложением выше, вероятно, легче всего показать на действии алкоголя. За долгую его историю об алкоголе сложилось представление как о "социально приемлемом" наркотике, хотя он может свалить Вас с йог; алкоголь — депрессант. Но на первой фазе он возбуждает. Таково его влияние на поведение и его поведенческий парадокс. Внутри тела его эффект последователен, и тут нет системного парадокса. Так происходит потому, что возбуждение возникает путем подавления тормозящих систем. Это обстоятельство важно подчеркнуть; такой психологический результат точно соответствует грамматическому результату двойного отрицания.

В общем, активность всего человеческого тела можно повысить с помощью фармакологического воздействия на его переключающий механизм, при этом человек возбуждается, перевозбуждается или приходит в состояние полной эйфории. После этого начинается дрожание и далее конвульсии. Или, наоборот, лекарства депрессанты дают успокоение (безразличие или транс), а затем последует уже общая анастеаия и далее бессознательное состояние. Смерть с достаточной степенью вероятности может наступить и в том, и в другом случае, поскольку вмешательство столь велико, что обсужденный нами механизм стабилизации перестанет работать.

Вот так и работает основной переключатель. Как только что было показано, он представляет собой набор механизмов, и мы понимаем, как их скопировать (доказательством служит алгедонод). Этот набор механизмов действительно копируется, и довольно точно, при принятии решений людьми, особенно их социальными группами. Однако он в точности не повторяется в автоматических системах, управляемых компьютерами, хотя это вполне возможно. Что кока еще нельзя сделать и что требует осторожности, так это достижение понимания (не говоря уже о повторении) механизма нейрофизиологического управления, который отнюдь не непосредственно начинает размышлять по команде нервной системы, как об этом говорилось. Никто пока не знает, существует ли реально такой набор явлений, который обычно называется "экстрасенсорное восприятие".

Экстрасенсорное восприятие может быть и реально, но его такое название может быть неверным. Если мы что-то чувствуем, то должны быть центры восприятия; по определению, нельзя чувствовать что-то сверх чувств. Но не стоит придираться, термин, очевидно, относится к механизму, находящемуся вне или за рецепторами, местонахождение которых нам неизвестно, и поэтому мы ничего толком не можем о них сказать. Это такие сенсоры, которые воспринимают внешние химические сигналы.

Больше всего нам известно об этих механизмах в среде насекомых, поскольку здесь, как кажется, скорее химические сигналы, а не матерлиниховский "дух муравейника" заставляют работать сообщества насекомых. Если я сомневаюсь в существованиихимическихсигналов, циркулирующих среди группы управляющих, то это можно отнести к моим странностям. Кто-то может думать о запахах сигар и одеколонов скорее,чем о запахе назревающего в зале заседания решения. Кроме того, общепризнанным фольклором является утверждение, что звери чувствуют "запах страха", исходящего от человека. Теперь это поддерживается наукой, но еще больше за ее пределами. Прочтите краткие записки д-ра Винера. Вних говорится о крысах, а не о людях, но это высшие животные, и его доказательства достаточно поразительны.

Когда 30 крысиных самок посадили в одну клетку, то течка унихпрекратилась полностью. Нормальный половой цикл (у крыс пять дней) сталхаотичным и появилась пссвдоберсменность. Но все вернулось к норме, как только в клетку посадили самцов. Действительно, беременныесамки по полчаса в день терлись о самцов, не обязательно отцов их потомства и вскоре разродились. Таким образом. было установлено, что все происходящее обязано рецепторам обоняния. Даже присутствие мочи самца оказалось достаточным, чтобы пришли в норму половые функции самок, но если уних ампутировать органы обоняния, то ничего подобного не произойдет. Однако органы обоняния не объясняют всего в поведении самок. В равной мере мы, люди, можем воспринимать запах как сигнал того, что творится на заседании правления фирмы, не отдавая в этом себе отчета и ничего не зная о том. какой эффектэти сигналы оказывают на нервно-анастомотический ретикулум.

Послеэтих замечаний, сделанных мимоходм, чтобы показать, как природа создает требуемое разнообразие, вернемся к механизмам, которые мы лучше понимаем. Вспомним, как мы определили место для типичных алгедонодов, которые являются теоретическими структурами нашего изобретения на разных уровнях общей системы. Рецепторы — оконечные устройства, синапсы — далее на той же иерархической линии, нервные узлы с их порогом срабатывания и крупные рефлекторные центры внутри спинного мозга, — все они как логические элементы коры головного мозга (нейроны), по-видимому, работают как алгедоноды. Крупнейший из них переключатель, система 4, по-видимому, работает тоже как алгедонод, но она невероятно сложна.

Вероятно, лучше всего разобраться в ней, рассматривая эффекты возбуждения и подавления, которые, как мы знаем, проявляются в любом алгедоноде. Дело в том, что какая-то версия прямо противоположного влияния на переключение этой пары по необходимости требуется для того, чтобы удовлетворить требованиям условной вероятности и механизма изменения порога срабатывания. Важно указать, что эта пара влияний существует в другом измерении, чем в том, в который поступает сигнал (в первой части мы рассказали все о метасистемах и наблюдали их работу в иерархических структурах, описываемых во второй части книги). Поэтому мы назвали эту кибернетическую парадигму нашего переключателя алгедонодом, имея в виду вероятностный переключатель для модулирования симптомов боли и удовольствия.

Ясно, что нейрофизиологи сами по себе стремятся иметь дело с цепями — огорчение — радость (которые располагают своими нервами) в комплексе с биохимией возбуждения — подавления на синапсах (только что описанных); еще меньше они стремятся приложить любой из этих механизмов к управлению сном и бодрствованием, о чем пойдет теперь речь. Но тогда зачем это объяснение? Я хочу провести четкую грань между тем, как в человеческом теле достигается результат, и логикой получаемого результата. Нейрофизи-ологические описания приведены в этой книге потому, что они поучительны и интересны. Главное в кибернетике как науке в том, что она должна абстрагировать законы, открытые в любой изучаемой ею системе управления, и сделать их всеобщим достоянием. Когда я называю алгедонод кибернетической парадигмой, я имею в виду, что он является теоретическим механизмом, отвечающим за переключающие функции в теле человека, и его можно моделировать как систему автоматической обработки управленческой информации и подготовки управляющих решений. Тогда сигналы, проходящие через алгедонод, будут либо "усиливаться" (возможно, до точки ускорения или взрыва как заявление о своем существовании), либо "ослабляться" (возможно, до полного уничтожения). В нашей парадигме это означает увеличение или уменьшение вероятности того, что переключатель действительно передал сообщение. Но это и есть эффект возбуждения — подавления, как в другой ситуации — это эффект огорчения — радости.

То же самое справедливо для модели "сон — бодрствование" всей организации. Бодрствование бывает разным, как разной бывает глубина сна как вообще разными бывают внимание и невнимание. Кора головного мозга, правление фирмы, кабинет министров — все заняты обдумыванием. Следовательно, они не хотят, чтобы им мешали. Следовательно, не так уж много информации должно подниматься по вертикальной оси для их обеспечения. Но если любой из этих органов заснул (хорошим аналогом является случай, когда говорят, что "разматывается" какой-то вопрос), то это означает, что все операции организма возложены на его автономную систему. Организм вполне может функционировать на третьем уровне — будет командовать система 3. Нейрофизиологи многое могут об этом рассказать.

Короче говоря, с точки зрения фирмы именно система 3 является естественным управляющим во время сна или при отсутствии управления. Она полностью сосредоточена на том, что происходит на нижних уровнях, на всем, что должно выполняться автономно. Но ее собственный управляющий, направляющий информацию наверх, в основном подает сигналы подавления. Если бы это было не так, то высшие уровни управления были бы завалены информацией о большом пальце ноги и подобными сведениями, совершенно ненужными с точки зрения стратегии и политики организации. Система 3 практически выдает слишком много сдерживающих сигналов, поскольку работают центры сна в мосту и продолговатом мозгу. Они называются "ядра" и располагаются на средней линии коры головного мозга. Без их системы нейронов, заполненных серотонином, мы бы страдали от постоянной бессонницы. Таким образом, если продолжить анализ нашей системы управления в сторону ее высших уровней (системы 4 и 5), то следует исключить их из числа действующих во время сна.

То же самое, как правило, может наблюдаться в системах управления. Результатом передачи власти автономным подразделениям, даже когда они децентрализованы в структуре корпорации в комитеты на автономном уровне, являются неосведомленность и благодушие. Многие директора фирм, премьер-министры, президенты и диктаторы обнаруживали себя находящимися в уютном коконе, отрезанными от всякой разумной деятельности. Организм счастливо работает сам по себе, власти делают каждая свое, а дело их в целом спит. Если подходит сюда нейрофизиологическая аналогия, то фактически наивысшее начальство пребывает (вероятно) в мечтах.

Весьма полезно, как мне представляется, рассматривать такую ситуацию как естественное положение дел. Этим я хочу сказать, что с организмом все в порядке, за исключением того, что он спит; проблема, следовательно, в том, чтобы его разбудить, т.е. возбудить или заставить действовать. Если мы представим организм (тело человека или фирму) сверху донизу, то "естественным положением дел" будет его энергичная деятельность. Решить, как предотвратить разнос автономной системы в результате повышения ее активности, концептуально более трудная задача. Но как бы мы к ней. ни подходили, идя сверху или снизу, система 4 обязана производить переключения.

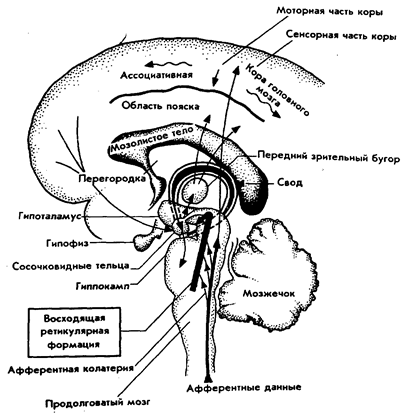

Позитивное решение, найденное человеческим организмом, свелось к созданию специального, определенного механизма, который поднимает тревогу в высших мозговых центрах, как только получает сигнал о том, что система 3 осталась без внимания со стороны нижних уровней мозга. Она представляет собой восходящую ретикулярную формацию, некоторый анастомотик ретикулум, который передает жизненно важную информацию исходя из принципа ее исключительности вверх через все автономные управляющие устройства и центры сна и выше, через высшие структуры системы 3 — через средний мозг. В этой точке должен сработать важнейший переключатель. Но возбудится или не возбудится кора головного мозга — высшее руководство — при этом?

Нейрофизиологический ответ на данный вопрос в высшей мере сложен. Возможно, в этом и состоит главный урок, который мы должны извлечь. Множество путей ведет к коре головного мозга. Мы уже знаем, что на главном пути, по которому поступает сенсорная информация прямо из афферентной входной системы в сенсоры коры головного мозга, преднамеренно расположено множество тормозящих систем. Таким образом, мы не сходим с ума из-за случайной бомбардировки раздражителями. Тогда возникает очевидный риск, что важная настораживающая нас информация может быть подавлена. Но здесь восходящая ретикулярная система получила дополнительные волокна, связывающие ее с входом афферентной системы; это означает, что высшие центры вновь находятся в положении готовности к действию под воздействием информации, которая была уже исключена главными сенсорными фильтрами. Такая дополнительная информация, как представляется, распространяется разными путями по всему мозгу, попадая в кору мозга с разных сторон, и вновь здесь фильтруется разными системами. В высшей мере важная многокритериальная проверка всей доступной для входа информации призывает управляющих последовать этому примеру мозга.

Гипоталамус является основанием для третьего желудочка и в значительной мере служит мостом между системами 3 и 4 нашей модели. Он является высшим элементом системы 3 или самым нижним элементом системы 4. Мы встречались с гипоталамусом раньше как с главным посредником гомеостаза и, следовательно, как с самым высшим регулятором автономной системы. Более того, гипоталамус оказывает основное влияние на эндокринные железы, а они в сильной степени определяют то, что мы называем "эмоциями". В этой зоне мозга есть и другие элементы, которые тоже участвуют в деле возбуждения. Весьма тесно с этим связаны гиппокамп, а также сосочковидные тельца. Все эти структуры плотно упакованы в центре мозга и, по-видимому, междуними поддерживается множество обратных связей. (Вспомним из первой части книги, что как только начинают работать механизмы обратной связи, механизмы управления в общем начинают функционировать в большей мере под ее воздействием, чем под воздействием входящей информации).

Рис 24 Обработка мозгом восходящего информационного потока системами, отличающимися от обычных афферентных входных систем (ср. с рис. 13)

Во всяком случае, возбуждающая информация, передаваемая восходящей частью ретикулярной системы, неизбежно достигает (если вообще его достигает) через посреднический комплекс системы 4. В мозге она переключается с помощью только что описанных структур проходит через передний зрительный бугор и далее через область пояска, лежащую под поверхностью коры головного мозга, но над мозолистым телом. Проследите эти маршруты по рис.24.

Смысл проверки не в том, чтобы запомнить названия частей, а в том, чтобы понять необходимое богатство этого механизма. В коре головного мозга много, очень много побочных каналов, поэтому информация может быть (как это и бывает) "рассмотрена" в целях, управляющих как условным, так и безусловным поведением, "сравнена" (как это бывает) с другой информацией с помощью так называемой ассоциативной части коры головного мозга или мобилизована для непосредственного действия, такого как борьба или бег, моторной частью коры. Таков командный центр волевых действий части мозга на верхнем уровне, порождающий действия самых отдаленных частей тела с помощью идущих вниз командных цепей вертикальной оси связи.

Таким образом наш самый важный из всех переключателей выполняет действительно большое число обязанностей. Он расположен прямо на вертикальной командной оси, связывающей думающую "палату" всего организма с его составляющими частями, и образует разветвленный набор алгедонодов, включение которых обеспечивает передачу вниз всех волевых требований мозга. В равной мере он включает каналы для направления вверх всей информации, требуемой коре головного мозга для управления телом, в том числе той, которая соответствующим образом (отфильтрованная) представляет автономные функции, командование которыми осуществляется на нижних уровнях.

Далее он получает все данные о состоянии окружающей среды от всех возможных сенсоров, отфильтровывает их и распределяет релевантную информацию как вверх, так и вниз для использования ее другими управляющими устройствами.

Наконец, он руководит тем, что мы назвали самой алгедонической системой, — механизмами, вызывающими огорчение и радость, сон и бодрствование, которые располагают своими нервами и дополнительными каналами связи, отличающимися от нормальных афферентных и эфферентных проводящих путей.

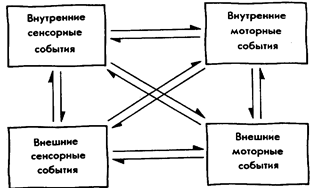

В докладе Principles of Self — Organization (Труды симпозиума по кибернетике, I960 г., см. библиографию) я предложил математическую модель описанной здесь схемы и пытался показать, как можно ее использовать применительно к деятельности фирмы. Модель построена исходя из следующих основных посылок. Как сенсорная, так и моторная деятельности мозга (который, напомним, содержит ее наивысшее звено — систему 5, представленную определенными и по-разному расположенными частями головного мозга) направлены на управление как внутренними, так и внешними событиями. Организмы, будь то человеческие тела или фирмы, четко разделяют все эти четыре группы. Если возникает путаница при рассмотрении внешних и внутренних событий или если пассивные события воспринимаются как информация об активных действиях в любой из этих областей, то это свидетельствует о серьезном неблагополучии. Тогда перед центром переключения на уровне зрительного бугра (в данном случае системы 4) возникает общая задача — безошибочно согласовать текущее состояние деятельности всех четырех групп. Обращение к рис.25 показывает, каким образом все шесть возможных пар сочетаний четырех групп деятельности мозга должны быть внутренне согласованы для соответствия изменяющимся условиям внешнего мира.

Рис.25. Управление любой корпорацией (фирмой, телом человека) требует постоянного сравнения шести пар зон их главной ответственности

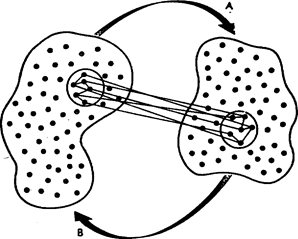

В гл.2 мы изложили природу сверхстабильности, и именно эта концепция нужна нам сейчас. Она была изобретена Россом Эшби специально для объяснения, хотя и в математической форме, природы нейрофизиологического гомеостаза. Эту проблему мы теперь и изучаем. Поставив задачу в самой простой форме, мы рассмотрим только одну пару связей из тех, что представлены на рис.25. Итак, имеется набор состояний, в которых намерена разобраться любая из этих групп. Поскольку каждая такая группа сама по себе является весьма сложной организацией, вовлеченной в огромное количество событий, и поскольку каждое такое событие может принимать любую форму из огромного числа возможных, мы вновь стоим перед типичной системой растущего разнообразия. Состояние системы определяется как конкретное расположение ее частей по отношению к событиям при заданной конфигурации событий. Рассматривая первую из двух систем, мы можем изобразить ее состояние (каким бы большим, разветвленным и разрастающимся оно не было) в любой заданный момент в виде жирной точки. Пусть эта жирная точка фиксирует какое-то уникальное состояние всей системы, т.е. будет считать, что она отражает все, что характеризует систему. Другое ее состояние будет отмечено другой точкой. Тогда можно себе представить систему фазового пространства, содержащую миллионы точек; иначе говоря, любое состояние системы представляется точкой. Предположим теперь, что произошло какое-то изменение внутри системы. Тогда ее состояние будет отражено новой точкой, которая (как можно себе представить) теперь стала бы светящейся, а точка, которая была светящейся до этого, теперь бы потухла. Тоща кажущееся движение света из точки 1 в точку 2 станет траекторией изменения состояния системы.

Каждое событие меняет состояние системы, следовательно, траектория будет непрерывна. Но мы можем отличить состояния, которые поддерживают гомеостаз системы, от тех, которые его не обеспечивают. Давайте тогда соберем точки, представляющие устойчивое состояние системы, в одну группу и очертим ее границы. В таком случае траектория изменения состояний системы должна перемещаться внутри нашего контура. Если траектория выйдет за его пределы, то система выйдет из состояния гомеостаза.

Если две такие устойчивые системы объединить, то можно будет реализовать концепцию их совместного гомеостаза (что эквивалентно условию метасистемы, состоящей из двух систем), и тогда можно себе представить их метауправляемую работу. Она работает как самозапрещающая система, представленная на рис.26.

Предположим для начала, что каждая из них как первичная работает в условиях местного гомеостаза, так что траектория изменения состояния каждой из них находится внутри ее собственной области.

Рис.26. Самозапрещающий гомеостаз типа предложенного Эшби, осуществляемый двумя любыми зонами, изображенными на рис.25. Каждая точка отображает общую конфигурацию системы. Точки в окружностях представляют состояние системы, удовлетворяющее требованиям. Обе системы находятся в равновесии, поскольку траектория каждой (сплошные линии) остаются внутри кольца

Предположим далее, что сообщения, передаваемые по линиям А и В, не несут информации о состоянии каждой из систем в данный и следующий моменты (эти каналы связи не располагают требуемым для этого разнообразием); они просто подтверждают наличие гомеостаза. Это означает, что, когда одна система взаимодействует с другой, она распознает состояние, являющееся нормальным для их сосуществования. Несколько таких состояний показано тонкими линиями на рис.26.

Таким образом, это позволяет двум системам обмениваться сведениями друг с другом относительно, очевидно, большого числа состояния дел без нарушения закона о требуемом разнообразии и без нарушения требований теории о емкости каналов связи. Тогда наша математическая модель реально предлагает способ, благодаря которому каждая система сможет узнавать о состоянии другой, не вникая в ее дела, а только распознавая, что другая находится в нормальном рабочем состоянии. Но что же тогда случится, если одна из систем перестанет нормально функционировать, когда ее траектория выйдет за область гомеостаза и когда, следовательно, эти взаимодействующие системы будут плохо сочетаться? Ответ таков: тогда каждая система поведет себя так (конечно, при достаточном разнообразии),как будто одна управляет другой.

Этот акт метауправления, по-видимому, срабатывает следующим образом. Вместо того чтобы по линии А передавалось сообщение о гомеостазе, по ней будет передано сообщение об отсутствии гомеостаза, как только траектория А выйдет из области устойчивости. Такое сообщение вызовет изменения состояния второй системы, которые покажут изменения в их взаимоотношениях, общие для обеих систем. Влияние этого изменения на траекторию А (поскольку системы спарены) вызовет новые изменения потока А и, следовательно, изменит его траекторию. Такой процесс является итерационным в цепи метауправления и будет продолжаться до тех пор, пока не приведет к изменению через промежуточные состояния вновь к гоме-остазу, и тогда вновь все успокоится.

Отметим прежде всего, что рестабилизация потока А под влиянием метауправления В может занять длительное время. Действительно, если система А поведет себя несколько беспорядочно как внутренняя система, то может потерять управление над своим собственным гомеостатическим равновесием быстрее в этом очевидно случайном процессе проб и ошибок, чем с ним справится его управляющее устройство для восстановления равновесия. Аналогичные ситуации на фирме и в особенности в системе государственного управления читатель может вспомнить сам. Вторая трудность состоит в том, что. изменяя свое собственное состояние для обеспечения А необходимым разнообразием средств управления, система В может непреднамеренно вывести разнообразие собственного состояния за пределы своего кольца устойчивости, т.е. потерять управление над своим внутренним балансом и генерировать указание "выйти за пределы собственного гомеостаза". Тогда обе системы потеряют управление — возникнет классическая ситуация рыскания.

Теория Эшби в ее первоначальном изложении, по-видимому, уязвима в этих двух возможностях. Я лично посвятил многие годы экспериментированию с системами подобного сорта. Во-первых, есть математическая модель такой парной системы (относящаяся к так называемым "бумажным машинам"). Во-вторых, были созданы действующие машины, разработанные для изучения этого явления (немного напоминающие "деревянно-медную" машину, описанную в первой части книги). В-третьих, во всякой фирме действуют ее внутренние социальные системы. Во всех трех случаях обнаруживается, что проблема должна изучаться в обратном порядке. Все три системы не обладают требуемым разнообразием, адекватной мощностью каналов связи и достаточным временем, чтобы достичь гомеостаза на этом метауправляющем уровне простым перебором вариантов, хотя формально такой процесс обязан был привести к желаемой цели. Я понял, как модифицировать все эти экспериментальные подходы, изучая работы Уоддингтона по генетике (поскольку эволюция встретилась точно с такой же проблемой — проблемой скорости, с которой, вероятно, может происходить приспособление). Случайные мутации, впервые рассмотренные Дарвиным, должны были сработать, но мои расчеты (см. мою книгу Decision and Control) показали, что такой эволюционный механизм не располагает ни достаточным разнообразием, ни емкостью каналов связи и прежде всего временем. Несмотря на вечность, которой располагала эволюция, ее, по-видимому, не хватило бы для создания столь хорошо адаптированных существ, живущих сегодня, если бы процесс ограничился — "пусть будут мутации, а там посмотрим, кто выживет". Здесь, следовательно, должен быть более совершенный механизм, поддерживающий тенденцию к большей выживаемости, сокращающий потери времени, а возможно, даже разрушающий цикличность развития.

Там, где Уоддингтон говорит о "эпигенетическом пейзаже" в его теории эволюции решения этой проблемы, я ввел алгедонод в теорию анастомотик ретикулума. В обоих случаях идея состояла в том, что движение по траектории (как она здесь определена) меняет условия вероятности при движении по этому пути так, чтобы последний можно было использовать снова. В качестве критерия здесь, конечно, выступала скорость успешной адаптации — то, что инженеры называют минимизацией времени релаксации системы. Если такая траектория сможет найти естественный путь возврата на свой цикл, то такой путь облегчит решение проблемы на будущее. Если он войдет в зону фазового пространства, из которого вернуться обратно будет трудно и на это уйдет много времени, то вероятность подобной ситуации становится все меньше и меньше. Это означает, что явно неструктурированное фазовое пространство системы, для которого мы до сих пор допускали существание одного организованного компонента (первичная окружность), будет постепенно увеличиваться в организационной структуре так, что другие наборы точек, кроме тех, которые свидетельствовали о гомеостатическом состоянии, будут группироваться вместе как самоорганизующиеся и будут предназначены, чтобы показать дорогу "домой"; но в реализации такого процесса возникнут трудности.

Все перечисленное нашло свое отражение в математической модели 1960 г., и тогда же были проведены различные эксперименты с ней на ЭВМ на нескольких фирмах. Их идея сводилась к тому, чтобы использовать этот важнейший переключатель как средство управления системой через шесть пар линий связи между четырьмя главными областями ответственности высшего руководства, указанного л схеме на рис.25. Согласно этому рисунку каждая группа управляется тремя другими и процесс согласования результатов по всем шести равнозначным показателям осуществляется как синхронный процесс обучения. Более подробно эта тема будет обсуждаться в третьей части. Пока же следует сделать еще одно замечание.

Поскольку алгедонод реально работает, поскольку наша индивидуальная система спешит справиться с обеспечением как внутренней стабильности, так и со сверхстабильностью корпорации, поскольку она осуществляет распознавание и согласование, вовлекая анастомотик ретикулум, важнейший переключатель будет подвергаться опасности потерять свою гибкость и избирательность. Он начинает вести себя по-своему. Можно наблюдать такое в любой социальной системе: это стремление к стереотипу поведения, к появлению запретов, недостаточной гибкости как следствие слишком большого приспособления. Мы знаем примеры тому в эволюции как сверхспециализацию живых существ, приведшую к их исчезновению. Мы наблюдали это на примерах фирм, которые "знали свое дело" настолько хорошо, что переставали признавать появление новых технологий или изменений характера интересов потребителей их продукции.

Обратившись теперь к мозгу, который служит основанием нашей модели, мы сразу же увидим, в чем тут дело. Уже говорилось, что мозг фактически может уснуть в результате срабатывания всех его фильтров и саморегулирующих устройств, говорилось также, что он может перестать бдительно следить за состоянием организма в результате слишком большой загрузки организационными распоряжениями и самоорганизацией. Мы знаем также, что решение этой проблемы связано с деятельностью параллельной афферентной системы, особенностью деятельности алгедонических фильтров и распределе-нием по множеству каналов идущих вверх сообщений в систему 5. Все это было названо восходящей частью ретикулярной формации как главного элемента системы 4.

Теперь мы можем задаться вопросом о том, как в действительности работает система передачи информации наверх. Нетрудно представить себе формальный управленческий аналог параллельно действующей системы каналов передачи сведений вверх: для этого необходимо отделить часть информации, "докладывающей" о состоянии организма, и обрабатывать эти данные в специальных фильтрах, пропускающих статистически важные сведения, как об этом говорилось в предыдущих главах. Вместо того чтобы собирать общую информацию о деятельности различных частей фирмы и обобщать ее с целью упрощения представления для высшего руководства о состоянии дел фирмы, следует проявлять весьма высокую избирательность. Конечно, в какой-то форме обобщенные показатели должны подготавливаться так же, как это делается в человеческом организме, и в фирме они должны соответствовать требованиям общего руководства и даже Уставу корпорации. Но система передачи сведений наверх, основываясь на теории вероятности, должна измерять статистические отклонения как источники неприятностей, где бы они ни возникали. Синапсы должны тогда передавать такие данные дальше, действуя как алгедонод до тех пор, пока система 4 не сработает как важнейший переключатель с тем, чтобы привлечь внимание соответствующих людей или органов руководства. Все это также нуждается в специальной организации, обеспечивающей поступление наверх входной информации. Система должна располагать определенной властью...

Какой властью точно? Как восходящая ретикулярная система и ее реакция пятого уровня в коре головного мозга изменит положение вещей для получения радикально отличающегося поведения всего организма? Ответ оказывается двухступенчатым. Во-первых, они должны вмешиваться быстро и решительно, сохраняя общую обстановку в "организме" корпорации. Состояние организма или его органов является показателем его напряженности и, следовательно, его готовности действовать быстро. Когда мы спим, напряженность мускулатуры падает, конечности согнуты, а мускулатура шеи расслаблена. Пробуждение организма означает немедленный подъем его тонуса путем, как говорилось, специальных мероприятий, когда начинается поступление гормонов для активизации всех цепей обратной связи, ответственных за готовность к действию, за изменение порогов срабатывания синапсов, нейронов и других устройств. Можно видеть, как это происходит в управленческих ситуациях, но, как мы знаем, в большинстве случаев скорость реакции слишком мала. В производственных ситуациях система активизации обычно срабатывает хорошо, когда делу грозит нечто вроде катастрофы. Во всяком случае, если взрывается или обваливается дорогой или опасный для окружающих завод, можно поднять с постели всех его работников и руководителей. Когда перед руководителями фирмы встает проблема ее дальнейшего существования или безжалостного ее поглощения, необходимые меры могут приниматься очень быстро. Однако когда большой угрозы нет, могут потребоваться месяцы для того, чтобы сработал механизм алгедонического характера приведения в действие руководства фирм или правительственных органов. Но в большинстве случаев будет уже поздно, и, кроме того, нужны формальные процедуры для изменения ситуации. Это подтверждает существование системы возбуждения в управлении, но порог ее срабатывания установлен так высоко, что она срабатывает только при чрезвычайных обстоятельствах и тогда, когда они плохо или благополучно закончились.

Вторая часть ответа сводится к тому, чтобы отметить действительный смысл столь кардинальных изменений внутреннего состояния нашей системы на теоретическом уровне кибернетического мышления. Речь идет о перепрограммировании всей системы управления. Это означает выключение ранее действующей системы управления и включение другой системы. Было бы тривиальным заявить, что различные реакции будут осуществляться быстрее, что активность управления фирмой должна быть повышена, что должно быть добавлено адреналина или уменьшено количество ингибиторов — все эти различные предложения направлены на изменение скорости. Такие предложения годятся, когда мы думаем о необходимости привести наше поведение в соответствие с текущей ситуацией. Но в случае возбуждения и в общей алгедонической ситуации скорость реакции изменяется настолько плавно, что более подходящим является рассмотрение возбуждения в качестве побочной функции. Но если дело требует полного перепрограммирования, то ясно, что у нас нет времени на экспериментирование с модифицированными программами. Нужно, чтобы такие программы были уже готовы, чтобы можно было быстро выбрать и использовать ту, которая сейчас необходима.

Изменения электрической активности мозга, наблюдаемые в момент активизации организма, подтверждают наше описание. Более того, то, чему мы научились при создании больших систем, в особенности предназначенных для космоса, также подтверждает это. Система навигации, которая с успехом выводит ракету на еекосмический курс, выключается в конце полета, но включается другая, предназначенная специально для его завершения. Более близкой по аналогий к обсуждаемому нами предмету была бы "кризисная" программа, включаемая для замены "программы нормальной работы" любого автоматического устройства, сколь бы обычным оно ни казалось.

Тому множество примеров. Представьте себе, например, подготовленную производителем инструкцию о переналадке системы центрального отопления или даже автомобиля. Все они — артефакты деятельности восходящей части ретикулума.

Вероятно, наиболее очевидным аналогом подобных мер управления является деятельность гражданских ведомств для защиты от чрезвычайных обстоятельств. Когда какая-нибудь эпидемия достигнет известных пропорций, объявляются всякие "предупреждения" и "срочные меры", направленные на перепрограммирование деятельности медицинских служб в борьбе с нетипичным состоянием системы. В следующей части мы должны рассмотреть, как ввести для общих целей управления подобные мероприятия в систему 4.

2015-06-10

2015-06-10 466

466