Теперь, проанализировав различные ситуации бесед, где развитие инсайта очевидно, мы можем вновь вернуться к уточнению вопроса о том, что, собственно, означает данный термин. Многими авторами были использованы различные формулировки для определения инсайта. Инсайт означает реорганизацию поля восприятия. Он состоит в обнаружении новых взаимосвязей. Это интеграция накопленного опыта. Он означает переориентацию своего “я”. Все эти утверждения скорее всего являются истинными. Все они ясно подчеркивают тот факт, что инсайт, по существу, — это новый способ восприятия. Иначе говоря, возникает несколько типов восприятия, которые и объединяются нами в понятие инсайта.<…>

Восприятие взаимосвязей. Мы уже сталкивались с этим феноменом на интеллектуальном и перцептивном уровнях. Он часто встречается при решении какой-либо неразрешимой задачи. Существует ряд различных элементов. Неожиданно они начинают восприниматься в новой взаимосвязи, которая и обеспечивает последующее решение. Иногда этот опыт называют “ага-переживание”, имея в виду неожиданную вспышку сознания, которая сопровождает этот процесс. Очевидно, что такой тип восприятия возможен в консультировании и терапии только тогда, когда индивид свободен от необходимости защищаться в процессе переживания катарсиса. Именно в нем, исключительно в таком состоянии эмоциональной свободы реорганизация перцептивного поля может иметь место.<…>

Самопринятие. Вторым элементом в феномене инсайта является самопринятие, или, выражаясь языком перцепции, восприятие всех побуждений с точки зрения их естественных взаимосвязей. Принимающая атмосфера в ходе консультирования во многом облегчает для индивида признание всех своих установок и импульсов. Здесь не нужно, как обычно, отрицать те чувства и эмоции, которые являются социально неприемлемыми или которые не соответствуют требованиям идеального “я”. <…>

Глава 9. РЯД ПРАКТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ

В предыдущих главах была предпринята попытка довести до читателя смысл конкретного и понятного процесса, при помощи которого консультирование достигает своей цели. Была поставлена задача добиться понимания того факта, что этот процесс характеризуется единством и последовательностью, что он развивается по предсказуемой и упорядоченной схеме, что его различные аспекты могут быть подвержены объективной оценке. <…>

Требуется ли от консультанта меньше усилий в отношении концентрации, анализа, ведения записи и т. д. при использовании клиент-центрированной терапии? Этот вопрос со всей справедливостью возникает у тех индивидов, которые привыкли к директивному стилю консультирования. Лучше всего ответить на него, поговорив с практикующими консультантами, осваивающими технику недирективной беседы. По их мнению, клиент-центрированная терапия требует значительно больших усилий от консультанта. Тот факт, что в рамках данного подхода консультант говорит гораздо меньше, обязывает его при этом больше думать. Оставаться постоянно восприимчивым к чувствам клиента, использовать слова не в качестве дубинки, а в качестве хирургического инструмента, чтобы высвободить развивающие силы, — все это создает большое напряжение для консультанта. Клиент-центрированная терапия, по сути, пытается перевести исцеляющую беседу из донаучной стадии, где “что-то происходит”, так как исходит из добрых намерений, в то состояние, где каждая реакция со стороны консультанта или консультируемого признается как нечто имеющее свое значение и свой эффект, либо тормозящее, либо стимулирующее психологическое развитие клиента. Соответственно, записи, отчеты должны быть более полными и должны активно использоваться, а не просто выполнять роль попутной работы. В перерывах между беседами такие пометки и записи должны быть тщательно изучены. Какие чувства выражал клиент? Какие ошибки в осознании были допущены? Каков подлинный смысл утверждений, которые при непрерывном темпе беседы были лишь смутно обозначены как нечто важное? Каковы установки, которые скорее всего проявятся у клиента на следующей беседе? Консультант будет с гораздо большим вниманием относится к реальным чувствам, если подробно изучит материалы предыдущего сеанса и предугадает напряжение, которое, вероятно, будет иметь место на следующем сеансе.

Тщательный разбор фонографических записей подтверждает очевидность того факта, что большей частью консультирование и так называемая психотерапия сравнимы с расчленением комара ножом мясника или с обрабатыванием мельчайших растительных культур при помощи огромного трактора. Жизненно важно признать, что процесс, который протекает во время беседы, настолько тонок, что те возможности роста, которые он содержит, могут быть полностью уничтожены “силовым” методом, свойственным большинству наших взаимоотношений. Чтобы понять действие незаметных на первый взгляд факторов, чтобы использовать их и взаимодействовать с ними, требуется предельная концентрация и тщательный анализ, а также максимальная полнота записей, которые отображают процесс во всех его мельчайших подробностях.<…>

Мы рассматриваем социальную восприимчивость как основную характеристику, но, естественно, существуют и другие качества, также важные для хорошего консультанта. <…>

Можно ли консультировать друзей и родственников? Довольно часто, особенно у менее опытных консультантов, возникает вопрос о том, можно ли эффективно помочь другу, у которого есть проблема, или соседу по комнате в общежитии, или даже мужу или жене. В таких случаях желание помочь другому человеку естественно. Однако требуется четко продумать формы, в которых наше участие может оказаться полезным другим людям.

Как мы говорили в предыдущей главе, консультирование эффективно в основном потому, что консультант, не будучи эмоционально глубоко вовлеченным в ситуацию, способен распознать чувства клиента, вынести их на сознательное рассмотрение и дать клиенту возможность выбрать в процессе этого осмысления свое собственное направление поведения. Нужно усвоить, что глубокие эмоции консультанта не эффективны для осуществления задач консультирования. Муж не сможет быть хорошим консультантом для своей жены. Близкий друг не будет способен одновременно исполнять роли хорошего друга и консультанта. Муж в первую очередь должен быть понимающим супругом, разрешая искренностью и участием взаимные супружеские проблемы. Друг может лучше проявить свою дружбу, разделяя взгляды, являясь внимательным, понимающим слушателем и в некотором роде источником эмоциональной поддержки. В таких случаях консультирование может быть успешным лишь при условии, что участники процесса ясно осознают, что в этой ситуации имеет место их эмоциональная вовлеченность.

Если отношения не столь близкие, например, в случае со знакомым, который ищет поддержки в консультировании, оно может быть выполнено успешно, если терапевтические сеансы проходят со строгим разделением между терапией и какими-то дружескими проявлениями.<…>

Кто может осуществлять консультирование? Очевидно, что и личность, и профессиональная квалификация должны учитываться при оценке человека как консультанта. Остановимся на личностных характеристиках, а вопрос профессиональной подготовки будет рассматриваться нами в следующем разделе.<…>

Возможно, одно из основных качеств консультанта заключается в том, чтобы он был человеком, точно чувствующим специфику человеческих взаимоотношений. Это свойство трудно определить, но оно очевидно почти в любой социальной ситуации. Человек, который в некоторой мере глух к реакциям других и не осознает, что его замечания вызывают у другого удовольствие или боль, который не чувствует враждебности или расположения, создавшегося между ним и окружающими или между двумя его знакомыми, скорее всего не станет хорошим консультантом.<…>

Объективность. В целом считается, что для того, чтобы быть полезным в качестве терапевта, клиницист должен обладать чувством объективности. В разных случаях это качество определялось как “контролируемая идентификация”, “конструктивное самообладание” и как “эмоционально отстраненное отношение”. Определение этого термина, используемого в клинической практике, отличается от строго научной формулировки. В это понятие включается способность к проявлению симпатии в разумных пределах, естественная восприимчивость и заинтересованное отношение, глубокое понимание, где нет места жестким оценочным суждениям моралистического характера или проявлениям реакций шокированния и ужаса. Человеку такого склада чуждо чувство холодной и безличной беспристрастности, с одной стороны, а с другой — он сильно отличается от чрезмерно сочувствующего и сентиментального человека, который настолько погружается в детские проблемы, что становится неспособным оказать помощь. Это, если вернуться к первому описанию, уровень сочувствующей “идентификации” с ребенком, достаточный для развития понимания чувств и проблем, беспокоящих подростка, но это такая идентификация, которая “находится под контролем”, поскольку осознается терапевтом (См. Rogers Carl R. “The Clinical Treatment of the Problem Child”, P.281).

Уважение к индивиду. Вторая характеристика хорошего терапевта — глубокое уважение к ребенку как самодостаточному существу. Чтобы ребенок мог получить реальную помощь, мог развиваться собственным путем в направлении достижения самостоятельно выбранных целей, терапевт должен построить такие взаимоотношения, при которых подобные задачи становятся реально осуществимыми. Работник, который полон сознательного стремления реформировать или который неосознанно стремится переделать ребенка, исходя из собственного представления, не в силах добиться этого. Прежде всего должно быть желание принять ребенка таким, какой он есть, на его уровне приспособления, и дать ему некоторую свободу самостоятельно найти решение своих проблем (Там же, р. 282.).

Понимание самого себя. Другой важный элемент в наборе личностных черт терапевта - глубокое осознание самого себя, своих особенных эмоциональных проявлений, своих ограничений и недостатков. Пока не будет достигнута эта ощутимая степень осмысления, консультант будет не в состоянии распознать ситуацию, в которой он, вероятно, подвергается влиянию каких-то своих предубеждений и эмоций. Он будет неспособен понять, почему при работе с детьми определенного типа или при сталкивании с некоторыми проблемами он не может достичь успеха. Чтобы досконально понять ребенка и быть объективным по отношению к его проблемам, терапевт должен обладать некоторым осмысленным представлением о собственной личности (Там же, р. 283.).

Возможно, что такая степень самопонимания наиболее эффективно достигается благодаря соответствующей системе супервидения во время подготовки. Когда в процессе обучения консультант разбирает собственные проблемные ситуации, он начинает в большей мере осознавать свои “слепые пятна”, свои эмоциональные потребности и способы их удовлетворения. Супервизор имеет редкую возможность помочь обучающемуся индивиду достичь инсайта во время такого процесса подготовки. Зачастую процесс обучения может включать терапевтический контакт между учащимся и супервизором, если первый приходит к осознанию потребности в такой помощи.

Психологические познания. Наконец, от терапевта едва ли можно ожидать успешной работы без основательных познаний человеческого поведения, а также его физических, социальных и психологических детерминант. Может показаться, что логичнее было бы поставить это свойство на первое место, но опыт любой клиники подтверждает, что владение всей психиатрической и психологической информацией, наряду с блестящим интеллектом, способны обработать эту информацию, — само по себе не является гарантией терапевтического мастерства. Наиболее важные качества для психотерапевта, как было отмечено, прямо связаны с областью установок, чувств и осмысления, нежели с интеллектуальной сферой (См. Rogers Carl R. “The Clinical Treatment of the Problem Child”).

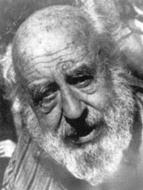

Фридрих Соломон Перлз (он же Фриц) родился в 1893 - 1970 г. в Берлине, в мелкобуржуазной еврейской семье. Он рос вместе с двумя сестрами в атмосфере неприятия, ненадежности и напряжения. После окончания школы Перлз учится в университетах Фрейбурга и Берлина. Его учебу прервет первая мировая война, во время которой он служит армейским врачом. После войны Перлз возвращается в Берлинский университет, и специализируется в нейропси-хиатрии. Степень доктора медицины он получает в 1920г., в том же году Перлз вступает в Берлинское Богемное общество, где начинают формироваться философские идеи, которые будут развиты в гештальт-терапии.

Фридрих Соломон Перлз (он же Фриц) родился в 1893 - 1970 г. в Берлине, в мелкобуржуазной еврейской семье. Он рос вместе с двумя сестрами в атмосфере неприятия, ненадежности и напряжения. После окончания школы Перлз учится в университетах Фрейбурга и Берлина. Его учебу прервет первая мировая война, во время которой он служит армейским врачом. После войны Перлз возвращается в Берлинский университет, и специализируется в нейропси-хиатрии. Степень доктора медицины он получает в 1920г., в том же году Перлз вступает в Берлинское Богемное общество, где начинают формироваться философские идеи, которые будут развиты в гештальт-терапии.

В 1926 году Перлз переехал во Франкфурт, где работает врачом-ассистентом у Курта Гольдштейна. Именно там он увлекается холистическим подходом, который становится одним из краеугольных камней будущей гештальттерапии: на нем базируется представление о взаимотношении организм-окружающая среда. Постулируется, что человек и его окружение - единая система, и психотерапия невозможна без анализа контакта между ними.

С 1926 по 1930-й год он прошел свой личный анализ у четырех разных психоаналитиков, последний – у В. Райха. В 1933 году, во время нацистской оккупации Европы, Ф.Перлз с семьей бежал вначале в Голландию, в 1934 переезжает в Йоханнесбург, где основывает Южно-Африканский институт психоанализа. С 1942 по 1946 год Перлз служил в качестве психиатра в южноафриканской армии. В 1946г. в возрасте 53 лет он эмигрирует в Соединенные Штаты. В Нью-Йорке Перлз много работает, имея частную практику.

1951 год считается датой официального рождения Гештальта. В этом году Перлз опубликовал фундаментальный труд «Гештальт-терапия» в соавторстве с Полом Гудманом и Ральфом Хефферлином. В 1952 году Перлз основал первый институт гештальт-терапии в Нью-Йорке. Он много ездит по Америке, пропагандируя свой метод. В 70-ти летнем возрасте Перлз перебирается в Японию. В Токио он занимается духовной практикой дзен.

В 1964 году Перлз начинает работать в Институте Эасалена, штат Калифорния, организовывает гештальт-семинары. В середине 60-х годов всю Америку охватило молодежное движение, и идеи Перлза оказались созвучны новому времени. Перлз вызывал восхищение своим жизнелюбием, внешней раскованностью, презрением к общепризнанным стандартам, доходящим до эпатажа, и захватывающими хэппенингами, полными интуиции, страсти и действия, в которые выливались его демонстрационные сеансы. Перлз становится знаменит, теперь на его семинары записываются сотни желающих. Его показательные терапевтические сессии «порой напоминают захватывающие мистерии или колдовские исцеления в духе шаманизма». В 1969 году Перлз основывает гештальт-киббуц, общину, где можно будет «жить в гештальте 24 часа в сутки».

В данной хрестоматии представлены выдержки из первой части последней работы Ф.Перлза «Гештальт-подход и свидетель терапии» (М.: Изд-во Института Психотерапии, 2007, 224с.).

2015-06-10

2015-06-10 536

536