Аутоиммунный хронический гепатит — заболевание с нарушенной иммунорегуляцией, представленной дефектом супрессорных (регуляторных) Т-клеток. Результат этого — выработка аутоантител к поверхностным антигенам гепатоцита. Неизвестно, является ли дефект в иммунном регуляторном аппарате первичным или он следствие приобретённых изменений в антигенной структуре тканей.

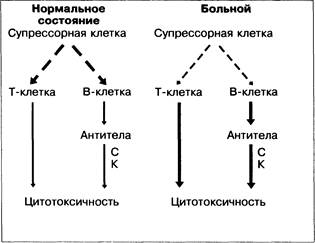

Мононуклеарный инфильтрат в портальной зоне состоит из В- лимфоцитов и Т-хелперов с относительно редкими цитотоксическими/супрессорными клетками [128]. Это соотносится с точкой зрения о том, что антителозависимая цитотоксичность является основным эффекторным механизмом (рис. 17-10).

У больных отмечается постоянно высокий уровень циркулирующих антител к вирусу кори. Вероятно, это происходит вследствие гиперфункции иммунной системы, а не реактивации персистирующего вируса [94].

Природу антигена-мишени мембраны гепатоцита предстоит выяснить. Один из возможных антигенов, печёночный мембранный белок (LMP) [173], по-видимому, играет существенную роль в возникновении ступенчатых некрозов. Доказан клеточно-опосредованный иммунитет по отношению к мембранным белкам. Активированные по отношению к печёночным мембранам Т-клетки периферической крови, возможно, имеют важное значение для аутоиммунной атаки при хроническом гепатите.

В сыворотке больных выявляется большое количество аутоантител. Их роль в патогенезе и течении заболевания неизвестна, однако они имеют большое диагностическое значение. Нет очевидных данных в пользу того, что антитела к клеточным антигенам могут самостоятельно опосредовать аутоиммунную атаку.

Антинуклеарные антитела присутствуют в сыворотке примерно 80% больных. Гомогенная (диффузная) и «крапчатая» картины имунофлюоресценции равноценны. «Крапчатая» картина чаще встречается у молодых больных с высокими уровнями сывороточных трансаминаз [39].

Рис. 17-10. Механизм иммунного повреждения гепатоцита при аутоиммунном хроническом гепатите. У больного с дефектом Т-супрессорных (регуляторных) клеток цитотоксичность направлена не только против чужеродных антигенов, но также и против собственных. С — цитотоксичные Т-клетки; К — Т-киллеры.

Содержание двухцепочечной ДНК увеличивается при всех типах хронического гепатита, а наиболее высокие титры отмечаются у больных с аутоиммунным гепатитом, у которых она исчезает после кортикостероидной терапии [57]. Это неспецифическая манифестация воспалительной активности [177].

Антитела к гладкой мускулатуре (актину) присутствуют приблизительно у 70% больных с аутоиммунным гепатитом и обнаруживаются приблизительно у 50% больных с ПБЦ. В низких титрах они также выявляются при остром гепатите А и В или инфекционном мононуклеозе. Титры, превышающим 1:40, выявляются редко, исключением являются аутоиммунный хронический гепатит типа I. Антитела относятся к классу IgM, антиген — к S-актину гладких и скелетных мышц. Он также присутствует в клеточной мембране и цитоскелете печёночной клетки. Следовательно, появление антител к гладкой мускулатуре может рассматриваться как следствие повреждения клеток печени.

Антитела к рецептору человеческого асиалогликопротеина. Антиген является компонентом специфического печёночного протеина (LSP). Его присутствие тесно связано с воспалением и активностью гепатита [164].

Антимитохондриальные антитела, как правило, отсутствуют, либо титр их очень низок.

Генетика [55, 119]

Как и при других аутоиммунных заболеваниях, среди больных преобладают женщины (8:1). Заболевание может быть семейным [80].

Эффекторные Т-лимфоциты распознают антиген, только если тот представлен аутологичными HLA-молекулами на поверхности повреждённых гепатоцитов (рис. 17-11). Решающим является взаимодействие между HLA-молекулами, антигенными пептидами, представленными в области их ложа, и рецепторами Т-клеток. Некоторые аллели на HLA-локусах свидетельствуют о предрасположенности индивидуумов к соответствующему заболеванию. Наследуется только предрасположенность, а не собственно заболевание, которое может быть «запущено» антигеном.

Главный комплекс гистосовместимости (МНС) локализован на коротком плече хромосомы 6. Гены МНС класса I и II в высокой степени полиморфны [55,119]. Аутоиммунный гепатит типа I у представителей белой расы ассоциирован с HLA-A1-B8-DR3 или с HLA-DR4. У японцев заболевание ассоциировано в основном с HLA-DR4. Сведения в отноше нии аутоиммунного гепатита типа II ограничены. Анализ гипервариабельной области HLA класса II показал, что у представителей белой расы решающим для возникновения аутоиммунного гепатита типа I является лизин в позиции 71, в то время как у японцев важна позиция 13.

Гены, кодирующие комплемент, так же полиморфны и известны, как гены HLA класса III. Аллель C4A-QO HLA класса III заметно повышен при аутоиммунном гепатите типа I и II. В будущем HLA-типирование может быть использовано для определения предрасположенности к аутоиммунному хроническому гепатиту. Однако для дальнейшего прогресса существенным является выяснение природы антигенного пептида в ложе HLA, представляемого лимфоцитам.

2015-06-10

2015-06-10 354

354