Предпринимательская деятельность и экономика страны в значительной степени зависят от государственной политики. Своими действиями государство может существенно затормозить или ускорить эти процессы.

Рыночная экономика, несмотря на ее многие положительные черты, не способна автоматически регулировать все экономические и социальные процессы в интересах всего общества и каждого гражданина. Она не обеспечивает социально справедливое распределение дохода, не гарантирует право на труд, не нацеливает на охрану окружающей среды и не поддерживает незащищенные слои населения.

Частный бизнес не заинтересован вкладывать капитал в такие отрасли и такие проекты, которые не приносят достаточно высокой прибыли, но для общества и государства они просто жизненно необходимы. Рыночная экономика не решает и многие другие актуальные проблемы. И обо всем этом должно позаботиться государство.

Прерогативой государства является и обеспечение надлежащего правопорядка в стране и ее национальной безопасности, что, в свою очередь, является основой для развития предпринимательства и экономики.

Таким образом, экономика в любой стране не может нормально развиваться, если государство не обеспечило соответствующие условия для этого.

Целью нашей лекции является раскрыть основные положения функционирования предприятия как сложной социально-экономической системы.

Исходя из этого, рассмотрим учебные вопросы:

Первый учебный вопрос. Особенности функционирования предприятия как субъекта хозяйствования в административно-командой и социально-рыночной системах.

Второй учебный вопрос. Необходимость и объемы государственного регулирования деятельности предприятий в условиях рынка.

Третий учебный вопрос. Создание, реорганизация, ликвидация, несостоятельность (банкротство) предприятия (юридического лица). Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия

I

Особенности функционирования предприятия как субъекта хозяйствования

в административно-командной и социально-рыночной системах.

Переход нашей экономики от планово-централизованной к рыночной оказался очень сложным и трудным. Этот этап сопровождается падением производства, инфляцией, снижением жизненного уровня населения и нарастанием социальной напряженности в обществе. Таких существенных негативных последствий никто не предполагал; прогнозировалось экономическое ухудшение в стране, но не в таких масштабах. Почему же произошла такая ситуация?

Можно назвать множество объективных и субъективных причин, но ни одна из них до конца не раскроет суть происходящего, настолько это многоплановое и неординарное явление для нашей страны. Ясно и то, что на этом этапе отсутствовала хорошая и научно обоснованная программа экономического и социального развития страны. Управленческий персонал не был должным образом подготовлен к выполнению своих функций в условиях рыночных отношений. Это относится не только к верхним эшелонам власти, но и в целом к директорскому корпусу.

Все это, вместе взятое, сыграло негативную роль при осуществлении экономической реформы в России. Отсюда можно сделать вывод, что подготовка экономистов новой формации, глубоко понимающих теорию рыночной экономики и умеющих эффективно использовать полученные знания на практике как на макро-, так и микроуровне, имеет исключительно важное значение для России.

Известно, что экономика подразделяется на две основные области: макроэкономику и микроэкономику.

Макроэкономика изучает экономическое состояние, «здоровье» страны в целом. В макроэкономике все величины рассматриваются в агрегированном, совокупном виде: национальный доход, валовой национальный продукт, совокупный спрос, совокупное предложение, занятость и норма безработицы, уровень инфляции и т.д.

Микроэкономика связана с деятельностью отдельных экономических субъектов. Она изучает деятельность предприятий, фирм и отраслей народного хозяйства.

Деление экономики на макро- и микроэкономику чисто условное, так как довольно часто эти два понятия трудно разграничить. Кроме того, между ними существует довольно тесная связь. Во-первых, макроэкономика является теоретическим фундаментом для познания микроэкономики; во-вторых, состояние экономики зависит в первую очередь от эффективности работы отдельных предприятий, фирм, т.е. коммерческих организаций.

Именно на предприятиях создаются продукция и услуги, необходимые для производственных целей и нужд населения. Поэтому от того, как они используют свои ресурсы, какую выпускают продукцию по уровню качества и конкурентоспособности, как внедряют результаты НТП, зависят экономическое могущество страны и уровень жизни ее граждан.

Известно, что эффективность работы предприятия зависит от того, насколько глубоко и правильно используются прогрессивные общественные формы организации производства, такие, как концентрация, специализация, кооперирование и комбинирование производства.

Сердцевину экономики составляет производство, создание экономического продукта. Именно предприятия выпускают продукцию, выполняют работы и услуги, т.е. создают основу для потребления и приумножения национального богатства. Предприятие является наиболее распространенной формой экономического образования, в основе которого лежит экономическая деятельность по производству и (или) реализации товаров, работ, услуг.

Экономику государства упрощенно можно рассматривать как совокупность всевозможных предприятий, находящихся в тесной производственной, кооперированной, коммерческой и другой взаимосвязи между собой и государством.

От того, насколько эффективно работают предприятия, каково их финансовое состояние, зависят здоровье всей экономики и индустриальная мощь государства.

Любые изменения в системе хозяйственного управления будут бессмысленными, если они благотворно не сказываются на деятельности предприятия.

Роль предприятия в экономике государства:

• увеличение национального дохода, валового внутреннего продукта, валового национального продукта;

• обеспечение возможности существования всего государства и выполнения им своих функций, а именно - обеспечения обороноспособности государства; увеличение простого и расширенного воспроизводства; развития национальной науки и ускорения НТП; повышения материального благосостояния всех слоев граждан страны; развития медицины, образования и культуры; решения проблемы занятости; решения многих других социальных проблем.

Это связано с тем, что значительная часть государственного бюджета формируется за счет налогов и сборов с предприятий. Данная роль предприятия будут выполнять только в том случае, если они эффективно функционируют.

Вся история развития общественного производства свидетельствует и доказывает, что наиболее эффективно предприятия функционируют в условиях цивилизованного рынка, для которого характерны наличие различных форм собственности, здоровая конкуренция, демонополизация экономики, свободное ценообразование, наличие развитой рыночной инфраструктуры, преимущество потребителя по сравнению с производителем и другие необходимые атрибуты.

Плановая или административно-командная экономика, как показывает исторический опыт СССР и других стран СЭВ (в настоящее время опыт Северной Кореи и Кубы), не создает необходимых условий для эффективного функционирования предприятий прежде всего из-за отсутствия конкуренции, свободы действий в предпринимательской деятельности, неразвитости малого бизнеса и кредитно-финансовых отношений, чрезмерного вмешательства государства в деятельность предприятия и других причин.

В условиях плановой экономики основная цель предприятия заключалась в выпуске продукции определенной номенклатуры и ассортимента исходя из годового плана, который, в свою очередь, вытекал из пятилетнего плана.

Под этот план предприятию доводились необходимые ресурсы и конкретные поставщики, а также указывались и потребители продукции, т.е. предприятия заранее знали, какими ресурсами они располагали на год, от каких предприятий их получат и в какой срок. Заранее они знали, куда сбывать свою продукцию и по каким ценам.

Если рассматривать условия работы предприятий с этой позиции, то вроде бы они являлись идеальными, так как предприятиям не нужно было беспокоиться, где взять ресурсы и куда сбыть продукцию, — все решалось государством в лице Госплана и Госснаба.

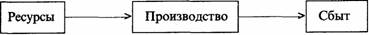

Предприятия в условиях плановой экономики работали по схеме:

При этой схеме основой являются ресурсы; именно они являлись ограничителем объема выпуска продукции. Таким образом, объем выпуска продукции на предприятиях в условиях плановой экономики в основном зависел от возможностей государства обеспечить предприятие необходимыми ресурсами.

Но в связи с тем, что пятилетние планы систематически не выполнялись, предприятия всегда испытывали острую нужду в ресурсах. Поэтому основной заботой первых руководителей предприятия при плановой экономике было любой ценой выбить (получить) ресурсы у государства.

В условиях плановой экономики предприятия не были особо заинтересованы в выпуске высококачественной продукции, так как практически отсутствовала конкуренция, и предприятия знали, что сбыт продукции всегда гарантирован.

У предприятий отсутствовала свобода выбора предприятий-поставщиков — все планировалось Госпланом и Госснабом.

Предприятия не стремились снижать издержки на производство и реализацию продукции за счет внедрения новой техники и технологии, лучшей организации производства, так как цены устанавливались на основе фактических издержек и нормативной прибыли. Кроме того, над предприятием никогда не висел «дамоклов меч» стать банкротом.

Кроме того, предприятия в материальном аспекте не были заинтересованы в повышении эффективности производства и всегда оставляли существенный резерв для выполнения плана, чтобы его всегда можно было выполнить без особых усилий.

Выполнение плана при административно-командной системе являлось самым важным критерием при оценке работы предприятия. По этому критерию оценивалась и деятельность руководителя предприятия. Система премирования работников предприятия также была тесно увязана с выполнением плана. При плановой экономике всегда имел место дефицит, особенно товаров народного потребления, а также преимущество производителя над потребителем. В этих условиях предприятия, естественно, не стремились улучшать качество продукции и насыщать рынок товарами и услугами.

С переходом российских предприятий на рыночные отношения ситуация в корне изменилась. Предприятия были вынуждены работать по совершенно иной схеме:

В этой схеме основой является спрос покупателей, т.е. возможность сбыть свою продукцию. Для этого необходимо изучать конъюнктуру рынка, запросы покупателей, емкость рынка, качество продукции у потенциального конкурента и другие вопросы, характерные для рыночных отношений.

Многие отечественные предприятия не были готовы работать в новых рыночных условиях по различным причинам, основные из них:

• многие руководители предприятий не были способны работать по этой схеме, а некоторые из них не верили в серьезность происходящих преобразований, надеялись и ждали возвращения к плановой экономике — там они чувствовали себя, как рыба в воде;

• распад СССР привел к нарушению производственных и кооперированных связей;

• неконкурентоспособность продукции многих отечественных предприятий;

• переход на рыночные отношения сопровождался инфляцией и гиперинфляцией, что не создавало благоприятных условий для работы предприятий, особенно обеспечения предприятия оборотными средствами;

• многие предприятия так и не сумели адаптироваться к рыночным отношениям;

• насыщение российского рынка импортными товарами;

• государство на переходном этапе не создало необходимые условия для функционирования цивилизованного рынка в России. Не были созданы условия для конкуренции, экономика должным образом не демонополизирована, не работает система банкротства, не создана и надлежащая рыночная инфраструктура.

Все эти и другие причины в конечном итоге привели к ухудшению финансового положения многих предприятий и к затяжному экономическому кризису в стране. Переходный период в России от плановой экономики к рыночной затянулся.

Этот затяжной переходный период обусловлен также политической и социальной напряженностью в стране. Многие граждане страны, особенно среднего и пожилого возраста, в психологическом плане не были готовы к переходу на рыночные отношения, за этот период они многое потеряли как в материальном (обесценение вкладов населения), так и в социальном плане. Естественно, многие из них против перехода на рыночные отношения. Имеются в России и довольно существенные политические силы, которые против рынка и за возвращение к социализму.

Переходный период в России характеризовался не только негативными последствиями, но и некоторыми положительными моментами.

К положительным моментам следует прежде всего отнести:

• все больше предприятий адаптируются к рынку и начинают выпускать ту продукцию, которая действительно устраивает покупателя. Адаптация хозяйственной деятельности предприятий к рыночным условиям становится ключевой проблемой российской экономики, от ее решения зависят как ближайшие, так и отдаленные перспективы социально-экономического развития страны;

• многие предприятия поняли, что снижение издержек производства и реализации продукции, улучшение ее качества в условиях спада инфляции — единственно верное решение для обеспечения финансового благополучия;

• рынки насыщаются товарами, появляется в некоторых сферах экономики здоровая конкуренция;

• увеличение числа специалистов самого различного направления, которые способны эффективно управлять предприятием в условиях рынка, и др.

Из всего этого можно сделать вывод, что в нашей стране созданы определенные условия для перехода к действительно рыночной экономике. Чем быстрее это осуществится, тем лучше для экономики страны и каждого отдельно взятого предприятия.

2015-06-14

2015-06-14 1820

1820