Численность средств механизации для внутри складской обработки грузов в значительной степени зависит от принятой технологической схемы грузового комплекса.

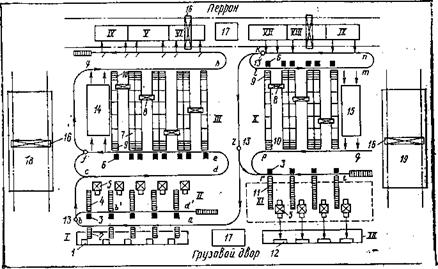

В настоящее время большое распространение получают грузовые комплексы большой пропускной способности (на 700—1500 т/сутки) со стеллажным хранением грузов на складских поддонах. Примерная технологическая схема грузового комплекса приведена на рисунке 2. Схема предусматривает раздельное хранение отправляемых и прибывающих грузов.

Процесс обработки грузов в грузовых комплексах осуществляется следующим образом. Грузы, принимаемые на местах приемки I, комплектуются на поддоны складского типа партиями. Мелкие партии и штучные грузы, которые нецелесообразно комплектовать на поддоны, направляются в зону сортировки, где они комплектуются в более крупные партии по направлениям. Грузы, скомплектованные на местах приемки на поддоны, направляются по конвейеру abсd непосредственно в зону хранения, сюда же направляются поддоны с грузом, скомплектованные в зоне сортировки II.

|

|

|

Разделение потоков штучных грузов и поддонов осуществляется полуавтоматическим устройством 13. Кольцевой конвейер cdef используется в качестве зоны ожидания. При наличии в стеллажах свободных ячеек или незанятых кранов-штабелеров поддон с грузом сталкивается устройством 6 на приемный стол крана-штабелера. Если стол крана-штабелера занят, устройство 6 не срабатывает и груз пропускается в зону ожидания. При необходимости немедленной отправки по команде оператора поддон с грузом пропускается всеми направляющими устройствами 6 и переводится устройством 13 на конвейерную линию fgh, а по ней непосредственно к местам комплектования загрузки самолетов.

Рис. 2. Технологическая схема грузового комплекса со стеллажным хранением грузов:

Технологические зоны: I - приема грузов на грузовом дворе; II - сортировки мелкопартионных и

штучных грузов; III - стеллажный склад отправления; IV - комплектования загрузки пассажирских самолетов; V - комплектования самолетных поддонов; VI - комплектования контейнеров грузовых самолетов; VII - раскомплектования самолетных поддонов; VIII - раскомплектования контейнеров грузовых самолетов; IX - разгрузки грузовых автомашин; X - стеллажный склад прибытия; XI - комплектования груза по грузополучателям; XII - выдача грузов грузополучателям;

1 - стойка приема грузов; 2 - комплектовочный рольганг; 3 - сталкивающее устройство; 4 - сортировочный рольганг; 5 - складской поддон; 6 - направляющее устройство; 7 - стеллажи; 8 - кран-штабелер; 9 - приемный стол крана-штабелера; 10 - стол выдачи крана-штабелера; 11 - сортировочный рольганг зоны выдачи грузов; 12 - стойка выдачи грузов; 13 - распределительное устройство; 14 - холодильная камера зоны отправления; 15 - холодильная камера зоны прибытия; 16 - мостовой кран; 17 - площадки хранения складских поддонов; 18 - площадки хранения длинномерных и тяжеловесных грузов; 19 - площадка хранения длинномерных и тяжеловесных грузов в зоне отправления.

|

|

|

При выдаче груза со стеллажей, краны-штабелеры 8 извлекают их из ячеек, доставляя на стол выдачи 10, откуда они направляются на контейнерную линию gh и по ней непосредственно в зоны комплектования загрузки самолетов.

Управление загрузочными процессами может быть как автоматическое, так и полуавтоматическое с участием оператора. Работа стеллажного склада прибытия X аналогична работе, склада отправления III. Грузы, прибывающие со стороны перрона, раскомплектовываются на площадках VII, VIII, IX, где комплектуются на складские поддоны. Транзитные грузы также комплектуются на поддоны по грузовым партиям и направлениям, и по конвейеру kzа направляются в зону отправления. Грузы, предназначенные к немедленной выдаче, направляются по конвейерной линии kzr в зону выдачи XII через зону XI по рольгангу 11.

Разделение потоков транзитных грузов и грузов, предназначенных к немедленной выдаче, осуществляется оператором с помощью устройства 13 z. Выдача грузов из ячеек стеллажа осуществляется краном штабелером, а затем груз направляется по конвейерной линии qprt на рольганги 11, где он сортируется по грузополучателям и оттуда на места выдачи 12.

Стеллажный грузовой склад представляет собой систему массового обслуживания с ожиданием. Аппаратами обслуживания в этой системе являются краны-штабелеры. Команды на прием и выдачу поддонов с грузом представляют собой требования на обслуживание, которые могут быть в складах отправления двух типов: на перегрузку грузов из склада к самолету и на загрузку грузов в склад. Соответственно в складах прибытия этими требованиями являются: на перегрузку грузов с самолета в склад, на выдачу грузов со склада грузополучателю.

Стеллажные грузовые склады являются системами массового обслуживания с приоритетными потоками. Требования, связанные с непосредственным обслуживанием самолетов, обладают приоритетом на обслуживание и удовлетворяются в первую очередь.

Приоритетными потоками требований или потоками требований на обслуживание I типа будут являться: выходящий поток грузов из склада отправления в сторону перрона, входящий поток грузов со стороны перрона в склад прибытия.

Неприоритетными потоками требований или потоками требований на обслуживание II типа являются: входящий поток грузов в склад отправления, поступающий со стороны грузового двора, и выходящий поток грузов, поступающий со склада прибытия на грузовой двор.

Интенсивность выходящего потока требований на обслуживание I типа из склада отправления на перрон определяется по формуле:

(23)

(23)

где  - максимальный объем отправок в часы «пик», суток «пик», месяца «пик», т/ч;

- максимальный объем отправок в часы «пик», суток «пик», месяца «пик», т/ч;  - коэффициент учитывающий длинномерные и тяжеловесные грузы (0,85—0,90);

- коэффициент учитывающий длинномерные и тяжеловесные грузы (0,85—0,90);  - коэффициент использования грузоподъемности складского поддона (0,35—0,40);

- коэффициент использования грузоподъемности складского поддона (0,35—0,40);  - грузоподъемность поддона, т.

- грузоподъемность поддона, т.

Интенсивность входящего потока требований на обслуживание II типа, поступающих со стороны грузового двора на склад отправления, определяется по формуле:

, (24)

, (24)

где  - годовой грузооборот склада, т/год;

- годовой грузооборот склада, т/год;  - коэффициент, учитывающий сезонную неравномерность поступления грузов;

- коэффициент, учитывающий сезонную неравномерность поступления грузов;  - коэффициент суточной неравномерности поступления грузов; Т – время работы склада по приему грузов от грузоотправителей, ч;

- коэффициент суточной неравномерности поступления грузов; Т – время работы склада по приему грузов от грузоотправителей, ч;  ,

,  - максимальное число пассажирских самолетов i-го типа и грузовых самолетов j-го типа, вылетающих из данного аэропорта в час «пик»: месяц «пик», по расписанию (сам.выл/ч);

- максимальное число пассажирских самолетов i-го типа и грузовых самолетов j-го типа, вылетающих из данного аэропорта в час «пик»: месяц «пик», по расписанию (сам.выл/ч);  ,

,  - средняя загрузка грузом соответственно пассажирских самолетов i-го типа и грузовых самолетов j-го типа, т;

- средняя загрузка грузом соответственно пассажирских самолетов i-го типа и грузовых самолетов j-го типа, т;  - коэффициент, учитывающий долю транзитных грузов в общем потоке прибывшего груза.

- коэффициент, учитывающий долю транзитных грузов в общем потоке прибывшего груза.

|

|

|

Интенсивность входящего потока требований на обслуживание I типа на склад прибытия определяется по формуле:

, под/мин. (25)

, под/мин. (25)

Интенсивность потока требований на обслуживание II типа на выдачу груза грузополучателем определяется по формуле:

, под/мин. (26)

, под/мин. (26)

Рассмотрим распределение входящих потоков требований. Очевидно, что грузы по конвейерной линии могут поступать поодиночке в случайные моменты времени. Очевидно также, что при автоматическом управлении команды на выполнение работ могут поступать поодиночке (ЭВМ или оператор одновременно может послать только одну команду). Поэтому входящие и выходящие потоки будут строго пуассоновскими, а распределения входящих потоков будут задаваться формулой:

, (27)

, (27)

где  - параметр потока - интенсивность входящего (или выходящего) потока требований на обслуживание k = 1, 2, 3,... (любое целое число); t – текущая координата времени.

- параметр потока - интенсивность входящего (или выходящего) потока требований на обслуживание k = 1, 2, 3,... (любое целое число); t – текущая координата времени.

Средняя длительность цикла (с) работы крана-штабелера при приеме грузов определяется по формуле:

,(28)

,(28)

где  - время, необходимое на получение информации о поступлении груза, ознакомление с ней оператора, включение исполнительного механизма; если управление автоматическое, то время на ввод программы и срабатывание исполнительного механизма (с). Время

- время, необходимое на получение информации о поступлении груза, ознакомление с ней оператора, включение исполнительного механизма; если управление автоматическое, то время на ввод программы и срабатывание исполнительного механизма (с). Время  определяется хронометражем для условий каждого склада; ориентировочно

определяется хронометражем для условий каждого склада; ориентировочно  = 6-10 с;

= 6-10 с;  - время, необходимое на снятие поддона с грузом с приемного рольганга или с транспортного средства и размещение его на грузовой платформе крана-штабелера (с), определяемое хронометражем для каждого типа крана-штабелера; для кранов-штабелеров системы FATA

- время, необходимое на снятие поддона с грузом с приемного рольганга или с транспортного средства и размещение его на грузовой платформе крана-штабелера (с), определяемое хронометражем для каждого типа крана-штабелера; для кранов-штабелеров системы FATA  = 11,5 с;

= 11,5 с;  - среднее время, необходимое на перемещение груза от приемного рольганга до ячейки стеллажа, с;

- среднее время, необходимое на перемещение груза от приемного рольганга до ячейки стеллажа, с;  - время, необходимое на размещение груза в ячейку стеллажа, определяемое хронометражем для каждого типа крана-штабелера, с;

- время, необходимое на размещение груза в ячейку стеллажа, определяемое хронометражем для каждого типа крана-штабелера, с;  - среднее время необходимое для холостого перемещения крана-штабелера к приемному рольгангу или к транспортному средству, с.

- среднее время необходимое для холостого перемещения крана-штабелера к приемному рольгангу или к транспортному средству, с.

|

|

|

Время  рассчитывается по формуле:

рассчитывается по формуле:

, (29)

, (29)

где  - начальное перемещение крана-штабелера, равное расстоянию от приемного рольганга или транспортного средства до середины первой ячейки стеллажа, м;

- начальное перемещение крана-штабелера, равное расстоянию от приемного рольганга или транспортного средства до середины первой ячейки стеллажа, м;  - расстояние от середины первой ячейки стеллажа до середины последней ячейки стеллажа по фронту, м;

- расстояние от середины первой ячейки стеллажа до середины последней ячейки стеллажа по фронту, м;  - максимальная высота, на которую кран-штабелер поднимает груз, равна высоте предпоследнего яруса стеллажа над уровнем рольганга, м;

- максимальная высота, на которую кран-штабелер поднимает груз, равна высоте предпоследнего яруса стеллажа над уровнем рольганга, м;  - скорость перемещения крана-штабелера в горизонтальном направлении с грузом, м/с;

- скорость перемещения крана-штабелера в горизонтальном направлении с грузом, м/с;  - скорость перемещения крана-штабелера в вертикальном направлении с грузом, м/с;

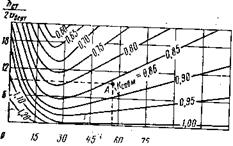

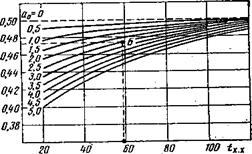

- скорость перемещения крана-штабелера в вертикальном направлении с грузом, м/с;  - коэффициент совмещения, учитывающий одновременность горизонтального и вертикального перемещения, определяемый по номограмме, приведенной на рисунке 3 в зависимости от

- коэффициент совмещения, учитывающий одновременность горизонтального и вертикального перемещения, определяемый по номограмме, приведенной на рисунке 3 в зависимости от  и

и  .

.

Рисунок 3 – Номограмма для определения расчетных значений коэффициентов совмещения горизонтального и вертикального хода

Время  определяется по формуле:

определяется по формуле:

, (30)

, (30)  - интенсивность входящего потока заявок на прием;

- интенсивность входящего потока заявок на прием;  - интенсивность входящего потока заявок на выдачу; р - вероятность того, что холостой ход произойдет при условии, если первой пришла заявка на прием, а следом за ней - заявка на выдачу;

- интенсивность входящего потока заявок на выдачу; р - вероятность того, что холостой ход произойдет при условии, если первой пришла заявка на прием, а следом за ней - заявка на выдачу;  - средняя (условная) длительность холостого хода во всех случаях, когда он происходит, с.

- средняя (условная) длительность холостого хода во всех случаях, когда он происходит, с.

Вероятность р зависит от интенсивности входящего потока требований на прием  и от стационарной вероятности появления заявки на прием

и от стационарной вероятности появления заявки на прием  . Очевидно, что

. Очевидно, что  . Причем, если

. Причем, если

, то

, то  , а при

, а при

,

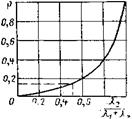

,  . Вероятность р должна определяться экспериментально. Для случая, если

. Вероятность р должна определяться экспериментально. Для случая, если  под/мин, вероятность р может быть найдена по графику, приведенному на рисунке 4.

под/мин, вероятность р может быть найдена по графику, приведенному на рисунке 4.

Рисунок 4 – График зависимости вероятности р от

Средняя (условная) длительность холостого хода tx.x. определяется по формуле

, (31)

, (31)

где  - скорость перемещения крана-штабелера в горизонтальном направлении без груза;

- скорость перемещения крана-штабелера в горизонтальном направлении без груза;  - скорость перемещения крана-штабелера в вертикальном направлении без груза;

- скорость перемещения крана-штабелера в вертикальном направлении без груза;  - коэффициент совмещения, определяемый по номограмме (рис. 3), однако уже в зависимости от величин

- коэффициент совмещения, определяемый по номограмме (рис. 3), однако уже в зависимости от величин  и

и  .

.

Средняя длительность цикла (с) работы крана-штабелера при выдаче грузов определяется по формуле:

, (32)

, (32)

где  - время, необходимое на получение информации и ознакомление с ней оператора, определяемое экспериментально и ориентировочно равное 3-7 с;

- время, необходимое на получение информации и ознакомление с ней оператора, определяемое экспериментально и ориентировочно равное 3-7 с;  - среднее время холостого перемещения крана-штабелера за грузом, с;

- среднее время холостого перемещения крана-штабелера за грузом, с;  - время, необходимое для извлечения груза из ячейки, стеллажа, определяемое экспериментально, с;

- время, необходимое для извлечения груза из ячейки, стеллажа, определяемое экспериментально, с;  - среднее время транспортировки груза от ячейки стеллажа до рольганга выдачи (или транспортного средства), с;

- среднее время транспортировки груза от ячейки стеллажа до рольганга выдачи (или транспортного средства), с;  - время, необходимое на установку поддона с грузом на рольганг выдачи или транспортное средство, определяемое хронометражем, с.

- время, необходимое на установку поддона с грузом на рольганг выдачи или транспортное средство, определяемое хронометражем, с.

Время  определяется по формуле:

определяется по формуле:

,

,

где  - относительное смещение длины холостого хода из-за того, что не каждый ход начинается от рольганга, а часть ходов начинается от ячеек стеллажа. Можно показать, что

- относительное смещение длины холостого хода из-за того, что не каждый ход начинается от рольганга, а часть ходов начинается от ячеек стеллажа. Можно показать, что  ;

;  определяется по номограмме, приведенной на рисунке 5 в зависимости от величин а0 и

определяется по номограмме, приведенной на рисунке 5 в зависимости от величин а0 и  .

.

Рисунок 5 – Номограмма для определения относительного смещения  в зависимости от

в зависимости от  при различных а0

при различных а0

Для определения оптимальной численности кранов-штабелеров используются методы теории массового обслуживания. Как указывалось выше, предпочтение отдается требованиям, поступающим со стороны перрона, т.е. требованиям на выдачу в складе отправления и требованиям на прием в складе прибытия. Однако не всегда при появлении требований на обслуживание I типа целесообразно прерывать обеспечение требований на обслуживание II типа. Так, например, если кран-штабелер уже взял поддон с грузом, то возвращать его нецелесообразно, поэтому производится как бы дообслуживание. Требование на обслуживание I типа при этом не теряется, а становится в очередь и при отсутствии других приоритетных требований оно становится первым в очереди. В дальнейшем каналы обеспечивают в первую очередь все требования на обслуживание I типа и только после того, как все они будут обеспечены, приступают к обеспечению неприоритетных требований. Требования, поступающие на обслуживание и нашедшие все каналы занятыми, ожидают в очереди некоторое время  . Если за это время они не приняты на обслуживание, то считаются потерянными. Как указывалось выше, входящие потоки требований - пуассоновские; требования поступают независимо друг от друга и потоки также независимы.

. Если за это время они не приняты на обслуживание, то считаются потерянными. Как указывалось выше, входящие потоки требований - пуассоновские; требования поступают независимо друг от друга и потоки также независимы.

Рассмотрим более подробно распределение требований на обслуживание I и II типа по каналам обслуживания.

Склад отправления. Согласно схеме (см. рис. 2), требования на обслуживание I типа поступают на определенный (фиксированный) канал обслуживания, тогда как требования на обслуживание II типа могут «свободно выбирать» любой из незанятых каналов обслуживания. Иначе говоря может образоваться одна или несколько приоритетных очередей при наличии не занятых каналов. Если каналов h и попадание требований на обслуживание I типа на любой из n каналов равновероятно, то вся система работает по обеспечению требований на обслуживание I типа как n одноканальных систем с интенсивностью входящего потока  к каждому каналу обслуживания. При обеспечении же требований на обслуживание II типа каналы работают вместе, т.е. как n -канальная система.

к каждому каналу обслуживания. При обеспечении же требований на обслуживание II типа каналы работают вместе, т.е. как n -канальная система.

Аналитически рассмотреть реальную систему подобного типа затруднительно, и поэтому рассматривается h -канальная система как n одноканальных систем с интенсивностями входящих потоков  и

и  .

.

Склад прибытия. В этом случае также поступают два потока требований с интенсивностями  и

и  . Однако в данном случае приоритетные заявки могут «свободно выбирать» любой из каналов, тогда как неприоритетные поступают к определенным (фиксированным) каналам обслуживания. Фактически требования на обслуживание I типа распределяются по каналам так, словно требований на обслуживание II типа не существует несмотря на то, что может образоваться довольно длинная очередь неприоритетных требований. Тем не менее, и в этом случае многоканальную систему можно рассматривать как несколько одноканальных систем.

. Однако в данном случае приоритетные заявки могут «свободно выбирать» любой из каналов, тогда как неприоритетные поступают к определенным (фиксированным) каналам обслуживания. Фактически требования на обслуживание I типа распределяются по каналам так, словно требований на обслуживание II типа не существует несмотря на то, что может образоваться довольно длинная очередь неприоритетных требований. Тем не менее, и в этом случае многоканальную систему можно рассматривать как несколько одноканальных систем.

Таким образом, задача формализуется следующим образом. Имеется канал обслуживания, на который поступают пуассоновские потоки требований на обслуживание I и II типа с интенсивностями  и

и  . Источники заявок полагаются бесконечными. Обозначим распределение длительности обеспечения требований на обслуживание I типа через

. Источники заявок полагаются бесконечными. Обозначим распределение длительности обеспечения требований на обслуживание I типа через  , a II типа

, a II типа  . Время ожидания неприоритетных требований в очереди ограничено величиной

. Время ожидания неприоритетных требований в очереди ограничено величиной  . Необходимо определить такое разрежение потока n, чтобы вероятность времени ожидания, превышающего

. Необходимо определить такое разрежение потока n, чтобы вероятность времени ожидания, превышающего  для требований на обслуживание II типа, не превышала некоторого

для требований на обслуживание II типа, не превышала некоторого  .

.  - должно полагаться достаточно малой величиной (0,05—0,1), т.е.:

- должно полагаться достаточно малой величиной (0,05—0,1), т.е.:  .

.

Задача может быть решена аналитически, если  , где

, где  - интенсивность обслуживания.

- интенсивность обслуживания.

Введем понятие усредненного распределения  . Усредненным распределением будем называть распределение, усредняющее параметры распределений

. Усредненным распределением будем называть распределение, усредняющее параметры распределений  и

и  . Иначе говоря, усредненное распределение - это среднее распределение длительности обслуживания, независимо от того, будет ли это требование на обслуживание I типа или II типа.

. Иначе говоря, усредненное распределение - это среднее распределение длительности обслуживания, независимо от того, будет ли это требование на обслуживание I типа или II типа.

Из теории вероятностей известно, что если  и

и  имеет одинаковую функцию распределения, но с разными параметрами (например, экспоненциальное с параметрами

имеет одинаковую функцию распределения, но с разными параметрами (например, экспоненциальное с параметрами  и

и  ), то и усредненное распределение будет выражаться такой же функцией, но c усредненными параметрами.

), то и усредненное распределение будет выражаться такой же функцией, но c усредненными параметрами.

Математическое ожидание усредненного распределения определяется по формуле:

(33)

(33)

Усредненное значение дисперсии определяется по формуле:

,

,

где  ,

,  ,

,  - символы математических ожиданий;

- символы математических ожиданий;  ,

,  ,

,  - символы дисперсий.

- символы дисперсий.

Расчет ведется по критическому параметру. Критическим параметром является длительность ожидания в очереди неприоритетных требований на обслуживание. Из-за сложности и громоздкости выводов приводится окончательный результат распределения длительности ожидания неприоритетного требования на обслуживание, который задается формулой:

. (34)

. (34)

Применяя методы операционного исчисления, выразим функционал (34) через преобразование Лапласа-Стилтьеса:

, (35)

, (35)

где  - параметр экспоненциального распределения длительности цикла

- параметр экспоненциального распределения длительности цикла  ;

;  ;

;  ; n – число каналов обслуживания в системе.

; n – число каналов обслуживания в системе.

Применяя теорему Таубера к формуле (35), можно получить среднюю длительность ожидания в очереди требований на обслуживание II типа:

, (36)

, (36)

где

где  =М(Н) - средняя длительность цикла обслуживания;

=М(Н) - средняя длительность цикла обслуживания;  .

.

Среднее квадратическое отклонение распределения длительности ожидания требований на обслуживание II типа задается в свою очередь формулой

(37)

(37)

Используя решение Бенеша в стационарном режиме и слабый закон больших чисел, можно доказать, что предельное распределение длительности ожидания требований на обслуживание II типа будет сходиться (на «хвосте» распределения) к экспоненциальному:

, (38)

, (38)

где т - математическое ожидание величины ( ), определяемое по формуле (36);

), определяемое по формуле (36);  - стандартное отклонение длительности ожидания, определяемое по формуле (37).

- стандартное отклонение длительности ожидания, определяемое по формуле (37).

Расчет оптимальной численности кранов-штабелеров производится по методу пошагового приближения в следующей последовательности:

1) задается допустимое значение средней длительности ожидания, полагая ее равной максимально допустимой, т. е. полагая

;

;

2) определяется первоначальная оценка п из формулы (36) решением ее как квадратного уравнения:

(39)

(39)

причем  округляется до ближайшего большего целого числа;

округляется до ближайшего большего целого числа;

3) находится  по формуле (36) и

по формуле (36) и  по формуле (37), полагая

по формуле (37), полагая  ;

;

4) задается вероятность  , которая полагается достаточно малой и по формуле (38) определяется вероятность

, которая полагается достаточно малой и по формуле (38) определяется вероятность  ; если

; если  больше, чем заданный уровень

больше, чем заданный уровень  , то необходимо увеличить п на единицу и повторять пересчет до тех пор, пока

, то необходимо увеличить п на единицу и повторять пересчет до тех пор, пока  не станет

не станет  ;

;

2015-06-16

2015-06-16 935

935