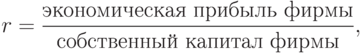

Индекс Бэйна определяется как отношение прибыли (чистого дохода) фирмы к стоимости ее активов, он показывает отдачу от каждой инвестированной в производство денежной единицы:

где r - индекс Бэйна, измеряется в процентах.

Если индекс Бейна для данной фирмы или рынка превышает конкурентную норму доходности (в идеале равную или приближающуюся к нулю), это означает, что для данного вида вложения ресурсов существуют причины (видимо, неконкурентного характера), по которым дополнительная доходность инвестиций не уравнивается в долгосрочном периоде, - то есть такой рынок не является совершенно конкурентным. Причем чем больше значение данного показателя, тем сильнее степень влияния фирмы на рынок, тем слабее конкурентное начало на рынке.

5. БАРЬЕРЫ ВХОДА НА РЫНОК

Барьером для в входа в отрасль является совокупность издержек, связанных с проникновением на отраслевой рынок, на новый рынок.

Классификация отраслей в зависимости от уровня барьеров:

1) отрасли с легким входом (отсутствие фактического или потенциального конкурента на рынке, у которого имеются какие-либо преимущества в затратах);

|

|

|

2) отрасли с неэффективно-затрудняемым входом (отдельные укрепившиеся фирмы могут иметь преимущества в затратах, которые они используют повышая цены чуть выше издержек);

3) отрасли с эффективно-затрудняемым входом (присутствует доминирующая фирма, т.е. олигополия);

4) отрасль с блокированным входом (для входа на рынок требуются значительные инвестиционные ресурсы. В отрасли функционирует фирма - естественный монополист).

Виды барьеров:

1) стратегические - формирующиеся в результате поведения фирм (ценообразование, осуществление дополнительных инвестиций в оборудовании, дифференциация продукта, долгосрочное сотрудничество с третьими лицами).

2) нестратегические:

а) социально-экономические (емкость рынка, эффект масштаба, уровень развития рыночной инфраструктуры, объем первоначальных инвестиций, транзакционные издержки);

б) правительственные;

в) гражданские.

6. СТИМУЛИРОВАНИЕ ИНТЕГРАЦИИ

Интеграция подразделяется:

1) на горизонтальную - активная фирма контролирует одно или несколько предприятий, выпускающие однородную продукцию и имеющих аналогичную технологию.

2) вертикальную - объединение вдоль технологической цепи компаний производящих сырье, перерабатывающие ее и реализующих готовую продукцию (нефтегазовая промышленность).

По направлениям вертикальная интеграция различается:

- интеграция вверх по течению (назад) охватывает предшествующему данному производству стадии производственного процесса.

- вертикальная интеграция вниз по течению (вперед) - контроль над последующими стадиями трансформационного процесса компаниями, которые используют ее продукцию.

|

|

|

3) конгломеративная - установление контроля над другими фирмами, функционирующие на разных продуктовых рынках.

Причины вертикальной интеграции:

- экономия на трансакционных издержках;

- информационная прозрачность - выигрыш от объединения за счет совместного поиска необходимой информации о ценах и качестве изделий;

- реализация рыночной власти - за счет устранения эффекта "двойной надбавки" в результате которого вертикально-интегрированная компания может снизить промежуточные затраты и увеличить прибыль.

- возможность диверсификации компании;

- избежание государственного регулирования - применение внутренней трансфертной цены для перемещения облагаемым налогом прибыли из сферы бизнеса, где существует высокая налоговая ставка в регионы с низкой налоговой нагрузкой.

Преимущество:

1) связанные с положительным эффектом масштаба и концентрации капитала:

- снижение средних издержек производства

- повышение возможности для осуществления модернизации производства и реализации инновационных проектов.

2) преимущества, связанные с повышением эффективности управления и улучшением экономических взаимосвязей между предприятиями:

- снижение зависимости компании от поставщиков сырья комплектующих и дистрибьюторов готовой продукции, обеспечению стабильности производства;

- перераспределение ресурсов из более успешных в менее успешные звенья технологической цепи.

3) увеличение скорости производства товара за счет оптимизации внутренних процессов ранее разных предприятий;

4) сокращение издержек на производство продукции;

5) уменьшение зависимости от внешней среды.

7. АНТИМОНОПОЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

- совокупность нормативных актов (правовых норм), регулирующих деятельность хозяйствующих субъектов, направленных на создание, развитие, поддержание конкурентной среды, предупреждение, пресечение антиконкурентной практики. Эта отрасль является комплексной: имея в основе нормы административного права, АЗ. включает также конституционные, гражданско-правовые, уголовно-правовые нормы.

Антимонопольное регулирование включает в себя:

1. административный контроль над монополизированными рынками;

2. организационный механизм;

3. антимонопольное законодательство.

Административный контроль монополизированных рынков объединяет способы воздействия на монополизированное производство. Можно выявить, в частности, финансовые санкции, применяемые в случае нарушения антимонопольного законодательства.

Организационный механизм имеет своей целью антимонопольную профилактику путем последовательной либерализации рынков. Не затрагивая монополию как форму производства, способы и методы такой политики государства нацелены на то, чтобы сделать монополистическое поведение для крупного бизнеса невыгодным. Это снижение таможенных пошлин, отмена количественных квот, поддержка малого бизнеса, упрощение процедуры лицензирования, оптимизация производства и т. д.

Антимонопольное законодательство – это наиболее эффективная и развитая форма государственного регулирования монопольной власти. Его цель – регулирование структуры отрасли через запрещение предполагаемых слияний крупных фирм, если оно ведет к существенному ослаблению конкуренции или установлению монополии. Антимонопольная практика не отрицает возможности слияния компаний на «горизонтальной» и «вертикальной» основе.

Специальная антимонопольная политика и антимонопольное законодательство дали возможность поставить под контроль процессы монополизации, сохранить и усилить конкуренцию.

Идеальной с точки зрения экономиста, была бы антимонопольная политика, нацеленная только на обеспечение благополучия потребителей путем защиты и усиления конкуренции. Существующие антимонопольные законы подобно всем другим готовятся политиками, приводятся в исполнение юристами и интерпретируются судьями.

|

|

|

С помощью государственного регулирования экономики и различных антимонопольных мероприятий официального и неофициального характера можно достигнуть того, чего не могут обеспечить автоматически действующие в условиях свободной конкуренции факторы, противодействующие влиянию монополий или уравновешивающие их.

Антимонопольная политика не имеет целью ликвидацию или запрет крупных монопольных образований, т. к. в обществе давно сложилось понимание того, что монополия, как один из основных факторов роста прибыли не может быть «укрощена». Поэтому основной задачей есть поставить ее под государственный контроль, устранить возможность злоупотреблений монопольным положением.

Две основные формы борьбы с монополиями:

1) предупреждение создания монополий;

2) препятствование использования монопольной власти.

2015-06-04

2015-06-04 1011

1011