Знакомство с методами поиска новых технических идей и решений целесообразно начать с простейших, наиболее доступных.

К числу таких методов в первую очередь можно отнести мозговую атаку или мозговой штурм, - метод, предложенный в США А.Осборном. Он предложил коллективный поиск новых идей и решений проводить последовательно в два этапа, двумя группами. Первая группа – «генераторы» - предлагает идеи, строго придерживаясь, правила - «запрета критики». Вторая группа – «эксперты» - обсуждает и анализирует выдвинутые «генераторами» идей.

С целью совершенствования метода мозгового штурма У.Гордон предложил новый метод - синектику, который отличается от «мозговой атаки» прежде всего высоким уровнем специализации синекторов, появлением «профессиональных генераторов» новых идей.

Для решения задач формируется постоянная группа в 5-7 человек, прошедших предварительную подготовку, с широким кругозором, имеющих, как правило, смежные профессии. Члены группы постепенно привыкают к совместной работе, перестают обижаться на критику и со временем создается работоспособный самостоятельный коллектив с большим опытом решения задач. Поэтому если мозговую атаку можно рассматривать как коллективную научно-техническую самодеятельность, то работу группы синекторов можно представить себе как выступление профессионального поискового ансамбля.

Алгоритм решения изобретательских задач (АРИЗ) - это система эвристических приемов и правил, своего рода методика поиска новых технических решений.

АРИЗ является частью ТРИЗа - теории решения изобретательских задач, основы которой заложил инженер и писатель из г. Баку Г. Альтшуллер. Суть теории заключается в следующем: технические системы развиваются по определенным законам, которые могут быть выявлены и использованы для сознательного решения изобретательских задач, т.е.воспользуется диалектическое понимание технического прогресса как движения, обусловленного единством и борьбой противоположностей. По этой теории решение задачи состоит в устранении определенного противоречия (например, повысить производительность землеройной машины, не увеличивая размеров рабочего органа, уменьшить массу и габариты насоса, не изменяя его производительности, увеличить мощность двигателя без увеличения расхода топлива и др.).

Борьбу с противоречиями можно вести двумя путями. Первый - оптимизация, когда принимается компромиссное решение (немного выиграл в одном, немного проиграл в другом). Этот путь часто используют конструкторы. Второй путь, который обеспечивает новизну решения, - это выявление, уточнение и устранение (преодоление) технических противоречий. Для решения задач вторым путем и разработана специальная программа - AРИЗ. При этом направленность поиска достигается ориентировкой на идеальный конечный результат (идеальный способ, идеальное устройство).

Казалось бы, нетрудно ответить на вопрос: «Что желательно получить в идеальном случае?». Однако практика показывает, что отвлечься от ограничений и запретов, накладываемых реальными обстоятельствами, и представить себе действительно идеальный результат крайне трудно. Существует два правила, помогающие точнее определить идеальный конечный результат:

1) не следует загадывать заранее, возможно или невозможно достичь идеального результата;

2) не надо заранее думать о том, как и какими путями, будет достигнут идеальный конечный результат.

Правильно сформулировать идеальный конечный результат - значит надежно выйти на верный путь решения задачи.

На всех этапах решения изобретательской задачи в АРИЗе широко используются основные принципы системного подхода, приемы по устранению психологических барьеров, и, наконец, имеется развитый информационный аппарат - данные о типовых приемах преодоления технических противоречий, которые могут с большой вероятностью разрешить противоречие, выявленное в рассматриваемой задаче.

АРИЗ, таким образом, позволяет существенно упорядочить процесс решения изобретательских задач и целенаправленно шаг за шагом продвигаться к их решению.

Исходные предпосылки инженерного прогнозирования.

Инженерное прогнозирование, в отличие от зарубежной футурологии, прочно опирается на фундаментальные законы диалектического материализма.

Это проявляется в анализе информационных источников и формирование моделей прогнозирования. Практика, как критерий истины и движущая сила познания, проявляется в инженерном прогнозировании в форме верификации прогнозов, т. е. способности моделей выдавать опережающую информацию в соответствии с совокупностью технических идей, накопленных наукой и практикой в пред - прогнозный период.

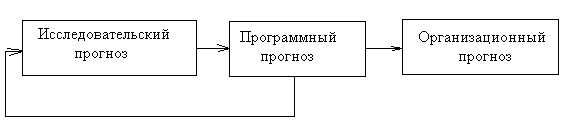

В схематическом виде взаимосвязь между исследовательскими, программными и организационными прогнозами по Г. М. Доброву может быть представлена в виде последовательно расположенных блоков ИП → ПП → ОП (рис.) (исследовательский прогноз - программный прогноз - организационный прогноз). Особое значение имеет программный прогноз, который выделяет технические направления и главнейшие объекты техники, необходимые для реализации программы, а кроме того, в значительной мере предопределяет объем и содержание исследовательского прогноза (генерационная функция программного прогноза), т. е. имеет место обратная связь между ними.

Рисунок 11 – Взаимодействие прогнозов

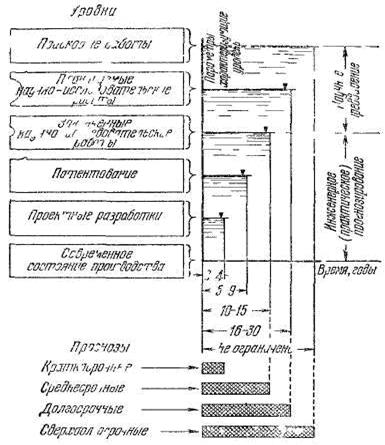

Для практических целей может быть также полезна гипотетическая схема, в которой устанавливается связь между уровнями научно-технических разработок и типичными периодами прогнозирования (рис. 12). На такой схеме по оси ординат откладывается параметр, характеризующий уровень разработок, а по оси абсцисс - время. Современное состояние производства характеризуется нулевыми ординатами. Все, что существует, не ново, хотя бы потому, что оно уже существует и, следовательно, известно («нулевая новизна»). Далее (снизу вверх) располагаются уровни проектных разработок, патентования завершенных исследований, планируемых научно-исследовательских работ и, наконец, уровень параметров, функционирующий в поисковых исследованиях. Схему можно интерпретировать как причинно обусловленную связь уровней и генерированных ими источников информации (сверху вниз). Так, позитивные результаты фундаментальных теоретических исследований создают предпосылки для постановки конкретных исследовательских тем (планируемые научно-исследовательские работы). На этом этапе или чаще всего на уровне законченных научно-исследовательских работ (с некоторым разрывом по времени) формируется уровень патентования (заявочный фонд).

Рассмотренная схема позволяет целесообразно разграничить исследовательский прогноз на научное предвидение и инженерное прогнозирование. Инженерное прогнозирование базируется на источниках информации, в которых позитивно уже содержится информация о будущем, и в его задачу входит прежде всего рафинирование этой информации. Научное предвидение основывается на поисковых (иногда незаконченных) исследованиях, которые могут привести к отрицательным (негативным) результатам. Инженерное прогнозирование более конкретно в смысле определения содержания прогноза и сроков наступления событий, но вместе с тем предвидение дает более отдаленную, хотя и менее вероятную перспективу.

Инженерное прогнозирование рассматривается в целом как технико-экономическая задача. Поэтому вопросы экономики входят составной частью в содержание прогноза через посредство ряда критериев, характеристик и параметров. Инженерное прогнозирование создает реальную базу для последующего специального экономического прогнозирования, планирования и конкретного проектирования.

Инженерное прогнозирование непрерывно, т. е. прогноз выдается по мере поступления и обработки новой информации.

Инженерное прогнозирование предшествует планированию и проектированию. Оно раскрывает глобальные, потенциально возможные пути развития техники и отличается от научного предвидения выбором конкретных источников информации, обеспечивающих непрерывность прогнозирования в рамках среднесрочного и краткосрочного периодов.

Операционная модель инженерного прогнозирования.

Инженерное прогнозирование может быть представлено в виде системы, состоящей из двух подсистем: одна из лих представляет информационную подсистему, а вторая характеризует возможность разделения объекта прогнозирования на составные части. Сообразно с этим в работе рассматриваются операционно-информационная модель инженерного прогнозирования и матричная модель расчленения технической системы. В настоящей главе анализируется операционно-информационная модель инженерного прогнозирования. Накопленный информационный материал (критерии количественной оценки информационных источников) используется в последующем для построения матричной модели и определения на этой основе генеральной стратегии развития технической системы (Л.5, стр.47).

Источники информации. В инженерном прогнозировании практически используются все доступные источники информации. Имея в виду цели прогнозирования, эти источники можно разделить на две большие группы.

К первой относятся информационные источники, содержащие в описании соответствующего объекта размерные (цифровые) параметры: производительность, электроемкость, несущая способность, прочность, коэффициент расширения и т. д. Такие источники информации называются параметрическими.

К непараметрическим источникам информации относятся документы, не содержащие каких-либо числовых параметров, где изложение сути вопроса дано на уровне «идей». Оценка таких информационных источников представляет одну из характерных особенностей инженерного прогнозирования.

Способы определения периодов прогнозирования.

Период прогнозирования - важнейшая категория прогностики. Тем не менее, до настоящего времени не имелось достаточно точного определения этого понятия и количественной оценки периодов прогнозирования. В связи с этим необходимо упомянуть о двух различных трактовках понятия «период прогнозирования».

Одна из них относится к периоду прогнозирования, представляемому в виде некоторого произвольно выбираемого интервала времени, в пределах которого или в конце его должно наступить то или иное событие, осуществиться прогнозируемый процесс или достигнут тот или иной уровень развития. В этом смысле говорят: прогноз на 1990 г., на 2000 г., на конец текущего столетия (тысячелетия) и т. д.

Для определенности такой период прогнозирования можно назвать априорным. Априорный период прогнозирования называют также лагом интервалом прогнозирования, временем упреждения, эшелоном.

Рисунок - 12.Уровни развития техники и период прогнозирования.

Во временном отношении априорные периоды прогнозирования классифицируются по следующим категориям: краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные и сверхдолгосрочные. С небольшими изменениями можно придать этим категориям следующие временные, интервалы: краткосрочные – 5-9 лет, среднесрочные - 10- 15 лет; долгосрочные – 16-30 лет и сверхдолгосрочные более 30 лет.

Генеральные определительные таблицы.

Известно, что источники информации существенно различаются по информационной нагрузке, современной инженерно-технической значимости и наличию сведений, относящихся к будущему. Различны также параметры, характеризующие новые технические решения по размерностям, точности измерений, пределам применимости, допускам и т. д. Возникает необходимость в сравнительной оценке источников информации, используемых для прогнозирования.

Нельзя отказать инженеру, так же как и официальному эксперту, в использовании относящейся к будущему информации, не представленной в традиционной форме. А выраженной в виде одной или нескольких стратегий, технических программ, планов действия и т. д. Поэтому требуется изыскать способы и средства объективной оценки такой информации для нужд инженерного прогнозирования.

Упомянутые частные задачи сливаются в общую задачу о преобразовании источников информации по единой системе или, как еще говорят, в задачу о преобразовании информации к виду, удобному для инженерного прогнозирования. В качестве такой системы-преобразователя предлагается генеральная определительная таблица (ГОТ). Источник информации, привлекаемый для прогноза, сопоставляется с ГОТ и на этой основе оценивается его значимость.

Даже из такого краткого определения смысла ГОТ вытекает ее принципиальная значимость в инженерном прогнозировании, ибо от качества составления ГОТ зависит содержание и достоверность прогноза. Переносить определительную таблицу из одной области прогнозирования в другую без должного обоснования подобной операции нельзя, так как это может привести к существенным ошибкам при прогнозировании (Л.5.стр.63-117).

Основная литература: [1] (стр.163-170); [5] (стр.7-40);

Контрольные вопросы:

1.Рассказать о методах поиска новых идей и решений.

2. Способы определения периодов прогнозирования.

2015-06-04

2015-06-04 709

709