Постановка проблемы и ее основные решения

Перед нами центральная проблема мировоззрения. Однако, как показывает опыт, далеко не все понимают сущность проблемы: многие путают проблему смысла с проблемой цели и отвечают на вопрос о смысле жизни, например, так: «Смысл моей жизни - получить высшее образование (вырастить детей, выйти замуж, заработать много денег и т. п.). Очевидно, что одно и то же действие или цель могут иметь разный смысл. Существует известная притча о возчиках камней: на вопрос: «Что ты делаешь?» три возчика дают разные ответы. Первый ответил: «Не видишь, что ли? - Камни вожу». Второй сказал: «Деньги зарабатываю». А третий сказал: «Храм строю!». Так и любая цель, которую мы преследуем в своей жизни, может иметь для нас различный смысл. Например, один хочет поступить в вуз, чтобы получить специальность, другой - чтобы получить знания, третий - чтобы продолжить семейную династию и т. д.

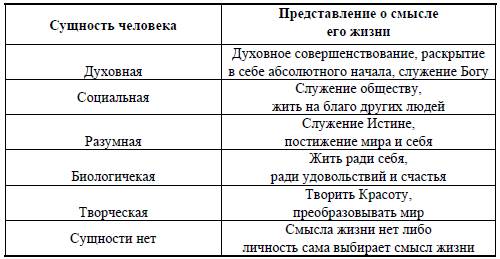

Итак, смысл жизни - это не просто цель жизни, а высшая, конечная цель жизни и одновременно предельное основание нашей жизни. Поиск смысла жизни - это поиск ее безусловного значения, это попытка установления связи между своей индивидуальной жизнью и каким-либо универсумом: Богом, космосом, родом и т. д. Поэтому решение проблемы смысла жизни напрямую зависит от решения другой философской проблемы - сущности человека. Решение проблемы сущности человека уже предрешает и ответ на вопрос о смысле жизни (см. таблицу 10.1).

Таблица 10.1

Как видно из этой таблицы, проблема смысла жизни имеет конечное число своих рациональных решений, несмотря на то, что в обыденном сознании существует мнение, что у каждого человека свой смысл жизни: сколько людей - столько и решений. Конечно, эту проблему каждый человек решает сам, но число решений не бесконечно.

Более того, если о вкусах не спорят, то по проблеме смысла жизни мыслящие люди все-таки склонны спорить, не удовлетворяясь чисто субъективной уверенностью в своей правоте. Найти смысл какого-либо слова - это, значит, найти его истинное значение, то есть его общезначимое - для всех людей - содержание. Так и нахождение смысла жизни предполагает нахождение того, что объединяет (может объединить) всех людей - Высшую ценность, Абсолют. Тоска по единству с мировым целым лежит в основе страдания от суеты и бессмысленности жизни. (Ведь всякий раз, когда мы видим хаотическое нагромождение чего-либо, не могущее быть выстроенным в некую единую картину, мы говорим, что это бессмыслица). Бессмысленна жизнь, не имеющая связи (субъективной или объективной) с каким-либо Целым. Поэтому проблема смысла жизни - это проблема поиска истинной жизни.

В обыденном сознании существует еще один предрассудок относительно нашей проблемы: многие считают, что над этой проблемой надо задумываться не в молодости, а в старости. Некоторые считают, что эту проблему вообще нельзя разрешить. Однако если человек на вопрос о смысле жизни отвечает: «Не знаю, еще не решил», это не значит, что у него нет смысла жизни - все его поступки и действия совершаются на какой-то основе. Если он не осознает предельной основы своих поступков, то это свидетельствует не о неразрешимости проблемы, а о неглубине его самосознания.

Некоторые считают, что над этой проблемой вообще думать не стоит или даже думать об этом вредно. В этом случае человек становится заложником своего времени и его стереотипов: если он на уровне сознания не решит проблему смысла жизни самостоятельно, то он будет бессознательно следовать тому решению, которое уже есть в данной культуре и усваивается человеком через систему воспитания и образования как единственно возможное.

Проблема смысла жизни в русской религиозной философии

Проблема смысла жизни - одна из наиболее значимых проблем русской религиозной философии. В начале ХХ века вышел сборник статей ряда выдающихся русских философов, посвященный этой проблеме. В 1994 г. он был переиздан. Рассмотрим некоторые концепции этого сборника - «Смысл жизни: Антология русской религиозной философии».

Критика эвдемонизма В. В. Розановым

Василий Розанов - русский писатель, публицист, философ. В своей статье «Смысл жизни» он выступает с критикой эвдемонизма - концепции, которая в качестве высшей ценности человеческой жизни и в качестве смысла жизни выдвигает счастье. Ориентация на счастье характерна не только для эпохи Розанова, но и для современной эпохи, поэтому рассуждения Розанова представляют для нас особый интерес.

В. В. Розанов подробно анализирует то содержание, которые люди обычно вкладывают в понятие «счастье». Он приходит к выводу, что счастье означает, как правило, достижимость целей, удовлетворенность желаний, отсутствие страданий. Его можно выразить в предметных, определенных характеристиках, чего не скажешь о ценностях духовных. Поэтому ориентация на счастье предполагает рассмотрение человека как биологического, а не как духовного существа. (При духовном понимании сущности человека страдание не отрицается, как в эвдемонизме, а считается необходимым путем к высшему состоянию человека, страдание ценится выше счастья.)

Более того, как показывает В. Розанов, счастье является состоянием, которое нельзя достичь; горизонтом, до которого нельзя дойти: за одной достигнутой целью следует другая, за удовлетворенными желаниями возникают новые и т. д. Не достичь на земле такого состояния, когда человек скажет: все, мне хватит, больше никаких благ мне не надо. Поэтому погоня за счастьем обрекает человека на вечное недовольство собой, миром и людьми.

Почему же идея счастья так популярна? Обратившись к всемирной истории, В. В. Розанов обнаруживает, что эта идея неизменно обретала популярность в кризисные эпохи социокультурного развития. «По-видимому, человек усомнился в существовании для него каких-либо высших целей, после того как он несколько раз и так неудачно пытался жить для этих других целей», - пишет он. Таким образом, возвеличивание ценности счастья есть следствие пессимизма, духовного кризиса, следствие утери человеком связи с мировым целым.

Идеалу счастья В. Розанов противопоставляет идеал радости. Идеал счастья связан с рациональным восприятием мира. Однако, как считает В. Розанов, разделяя здесь позиции православия, не умом надо принять мир, а душа должна умилиться и возрадоваться. Тогда придет «веселие духовное», душу посетит чувство гармонии и удовлетворенности. Это чувство, этот «внутренний свет» всегда присутствует в душе человека, но только нужно сделать его явным.

Счастье зависит от внешних обстоятельств, радость - от внутренней жизни. Ориентация на счастье характеризует внешнюю жизнь человека, т. е.чувственную, материальную, земную. Ориентация на радость - внутреннюю жизнь, т. е. духовную, нематериальную, небесную. Это прямо противоположные тенденции, одна - разрушительно, а другая - творчески, созидающе действующие на человеческую душу. Как пишет В. Розанов: «Свидетельствует история: еще никогда радующийся человек не пожелал умереть, как это слишком часто желал человек наслаждающийся».

В. Розанов не отрицает возможности и необходимости реальной деятельности по совершенствованию и преобразованию условий жизни. Однако, как и все религиозные мыслители, считает, что преобразовать мир может только духовно преображенный человек.

Е. Н. Трубецкой: смысл жизни как достижение полноты бытия

Е. Н. Трубецкой - известный русский религиозный философ, последователь философии всеединства В. С. Соловьева. Проблема смысла жизни - одна из центральных проблем его творчества, в различных своих работах он рассмотрел религиозное, философское и художественное ее решение. Мы обратимся к его концепции как к достаточно характерной для русской религиозной философии вообще.

Статья «Смысл жизни» была написана в 1918 году. Россия лежит в развалинах и угрожает гибелью всемирной культуре, отмечает Трубецкой, но именно в такие эпохи потребность ответить на вопрос о смысле жизни чувствуется сильнее, чем когда-либо.

Е. Н. Трубецкой исходит из того, что в жизни человека и человечества существуют две линии жизни: горизонтальная (плоская, земная) и вертикальная (восходящая, небесная).

Все существовавшие в истории человеческой мысли попытки ответить на вопрос о смысле жизни, согласно Е. Н. Трубецкому, лежали на этих двух путях.

Поиски ответа на горизонтальной линии жизни приводили к натуралистическим (языческим) концепциям, возвеличивающим природного, телесного человека и ориентировавшим его на материальные ценности.

Поиски на вертикальной линии жизни образовывали мистические концепции смысла жизни, отрицающие все натуральное в жизни человека и ориентирующие его исключительно на духовные ценности.

Однако, как считает Е. Н. Трубецкой, оба эти решения не приносят человеку удовлетворения: натуралистические концепции оставляют нереализованными духовные потребности человека, мистические концепции пренебрегают телесными, материальными потребностями. Человек же есть единство души и тела. Поэтому истинное решение проблемы смыла жизни должно лежать глубже - по ту сторону противопоставления души и тела, верха и низа.

Только на пересечении двух линий жизни, на их объединении человек обретает свою целостность и полноту бытия. Пересечение горизонтальной и вертикальной линии жизни образует крест: путь, ведущий к полноте бытия, - это крестный путь, путь скорби и страдания. Но только через этот путь человек может обрести радость бытия. Страдание оправдано, так как между ним и радостью есть внутренняя связь, аналогично тому, как рождение нового человека искупает и оправдывает родовые муки роженицы.

Данное понимание смысла человеческой жизни соответствует сути христианского учения, которое пророчествует о грядущем воссоединении неба и земли, бога и мира, духа и материи.

Таким образом, смысл человеческого бытия состоит в реальном принятии и воплощении Креста как символа единения Мира и Духа. Это обретение полноты бытия и есть главная задача человеческой жизни, завещанная человеку Богом.

Тема бессмысленности жизни в философии экзистенциализма

В истории философии существуют концепции, утверждающие бессмысленность человеческой жизни. В новейшей философии такую позицию занимали представители атеистического направления в экзистенциализме, в частности французский философ и писатель ХХ века А. Камю. Рассмотрим идеи его знаменитого философского эссе «Миф о Сизифе».

А. Камю начитает свое эссе с тезиса: основной вопрос философии - это проблема самоубийства, то есть проблема - стоит ли жизнь, чтобы ее прожить?

По мнению А. Камю, основой жизни является положительный ответ на вопрос о ее смысле, и наоборот, отрицание наличия у жизни какого-либо смысла приводит человека к самоубийству. Однако, как считает А. Камю, «логических самоубийц», если не считать литературных персонажей, попросту не бывает. Убить себя только на основе философского вывода о бессмысленности жизни нельзя: идея бессмысленности жизни - это только идея и, как всякая идея, содержит в себе момент сомнения: она не может тотально захватить человека и привести его к самоубийству. Самоубийства в реальной жизни, конечно, происходят, но, считает А. Камю, их подлинной причиной может быть равнодушие близкого человека, нанесенная кем-то обида или что-то еще, но не чистая философская идея.

Более того, в противовес общепринятой точке зрения А. Камю считает, что человек, не видящий в своей и в человеческой жизни вообще какого-либо смысла, более далек от самоубийства, чем человек, верящий в наличие смысла. Самоубийцами становятся именно те, кто верит в смысл! Дело в том, что в качестве смысла жизни люди выдвигают и пытаются достичь какой-либо Абсолют: Истину, Добро, Красоту, Справедливость и т. п. Однако в мире, где нет бога, абсолюты недостижимы. Поэтому любая деятельность человека в мире абсурдна, как абсурдна (то есть бесполезна и бессмысленна) работа героя греческой мифологии Сизифа, который приговорен богами вечно вкатывать в гору огромный камень, с тем чтобы катить его вновь и вновь, так как камень не может удержаться на вершине горы и скатывается вниз.

Абсурд не в мире и не человеке, а в их взаимодействии, то есть в человеческой деятельности, которая всегда направлена на какую-то цель, в конечном счете - на абсолют. Человек, верящий в смысл жизни, наивен: он не сделал из тезиса «бога нет» всех необходимых выводов, он питает иллюзии религиозного сознания. Он винит себя в том, что его камень (у каждого - свой) в очередной раз сорвался. Он склонен отчаиваться - вплоть до самоубийства. Он не понимает, что дело не в том, что у него не хватило сил, таланта или мужества в достижении Цели, а в том, что человеческая ситуация в мире изначально безнадежна: в мире, в котором нет Бога, любой камень обязательно сорвется! Человеческая деятельность, его жизнь в целом - это всегда сизифов труд. Личность, осознающую это и не строящую никаких иллюзий, А. Камю называет абсурдным человеком. Первым абсурдным человеком был, разумеется, Сизиф.

Итак, жизнь бессмысленна, а деятельность человека абсурдна. Казалось бы, А. Камю приходит к самым что ни на есть пессимистическим выводам. Но он и здесь разрушает привычные стереотипы: жизнь бессмысленна, но это - хорошо! «Сизифа следует представлять себе счастливым», - пишет он. Дело в том, что целеустремленный человек (устремленный к реализации смысла своей жизни) склонен видеть не мир, в котором он живет, а только свою цель: многообразие жизни и мира ускользает от него. Он склонен не замечать и не ценить того, что в виде случайного дара попадает ему в руки: он ценит и замечает только результаты своих усилий - он часто оказывается неблагодарным. К тому же он пребывает, по преимуществу, в мрачном расположении духа: все идет не так, как он хотел. Когда же человек расстается с Планами и Целями, ему наконец открывается полнота жизни, многообразие мира, он получает удовольствие от самого процесса деятельности, а не от его результата. На место этического недовольства миром и людьми приходит эстетическое созерцание жизни.

А. Камю описывается четыре варианта жизни абсурдного человека: жизнь Дон-Жуана, Воина, Лицедея, Творца. Для всех их не важен результат их деятельности, поэтому они получают удовольствие от самого процесса. Они счастливы, созерцая многообразие мира: не качество, а количество вдохновляет их. Например, Дон-Жуан знает, что Настоящей Любви нет, что Совершенной Женщины он не найдет. Поэтому он благодарен судьбе за ту любовь, которая выпала ему в жизни. Поэтому он не склонен укорять своих женщин за их несовершенство, а наоборот, склонен замечать индивидуальные достоинства каждой женщины. И женщины отвечают ему благодарностью за это. Он не ищет никакого Идеала, поэтому он пребывает в реальности. Он не сокрушается, что любовь уходит (камень сорвался!), он живет дальше и знает, что будет новая любовь - пусть такая же несовершенная и недолговечная, как все предыдущие.

Свобода личности и ответственность.

Свобода - одна из основных философских категорий, характеризующих сущность человека и его существование, состоящие из возможности личности мыслить и поступать в соответствии со своими представлениями и желаниями, а не вследствие внутреннего или внешнего принуждения. Философия свободы человека была предметом размышлений Канта и Гейгеля, Шопенгауэра и Нитце, Бердяева и Соловьева. Свобода рассматривалась в соотношении с необходимостью, с произволом и анархией, с равенством и справедливостью. Чтобы понять сущность феномена свободы личности нужно разобраться в противоречиях волюнтаризма и фатализма, определить границы необходимости, без которой немыслима реализация свободы. Воля считается слепым неразумным первоначалом, особенно если реализация свободы приводила к росту неравенства и несправедливости. Это проблема - как соотнести свободу и равенство, не приводя к подавлению и уравниловке стоит перед каждым обществом и государством. Решая ее приходится ориентироваться на ту или иную систему культурных норм и ценностей. Говоря о становлении представлений о ценности человека, нужно подчеркнуть, что это понятие универсальное и не сводимо к "полезности" человека для общества. Попытки делить людей на "нужных" и "ненужных" порочны по самой сути, ибо их реализация неминуемо порождает произвол, ведущий к деградации и человека, и общества. Ценность человеческой личности в определенном смысле выше всего того, что делает или говорит данный человек. История многократно доказывает, что истинный масштаб и направленность деяний и помыслов многих личностей становиться очевиден спустя много лет, а то и столетий. Ценность многих исторических деятелей и их трудов как бы непрерывно возрастает и, в тоже время, немало примеров, когда время развенчивает дутые авторитеты мира, диктующим свои законы человеку. Действовать в духе вамонтаризма – значит не сочетаться с объективными условиями бытия, с законами природы, выдавая свой произвол за высшую мудрость. Фатализмнапротив предопределяет изначально весь ход жизни человека и его поступки, объясняя это то ли судьбой, то ли волей Бога, то ли детерминизмом замкнутой системы, где каждое последующее событие жестко связанно с предыдущими. Здесь по сути дела не остается места для свободного выбора, ибо нет альтернатив. Таким образом, можно прийти к выводу, что свобода есть нечто большее, чем учет объективной необходимости и устранения внешних ограничений. Гораздо более существенна внешняя свобода, “свобода для”, свобода в выборе истины, добра и красоты. Свобода – это сложнейший и глубоко противоречивый феномен жизни человека и общества, имеющий величайшую притягательность и являющийся в тоже время тяжким бременем, не зря в западной философии формировалось явление “бегство от свободы”.Понятие личности, свободы, ценностей обогащают и расширяют представление о человеке, его прошлом, настоящем и будущем. Эти “измерения” человека позволяют правильно понять и устройство общества, как феномена, порожденного в процессе человеческой деятельности. Если говорить о специфике понимания свободы и ответственности человека на рубеже 20-21 веков, то следует подчеркнуть, что мир вступает в полосу цивилизованного перелома, когда многие традиционные способы бытия человека будут нуждаться в коррекции. Брать на себя груз личных и общечеловеческих проблем – единственный путь выживания и дальнейшего совершенствования человека. Он предполагает развитие высочайшей степени ответственности, которая простирается от узкого круга ближайшего окружения личности до планетарно-космических задач и проблем. Ролевая теория личности. Основные положения этой теории были сформулированы американскими социологами Дж. Мидом и Р. Минтоном, а также активно разрабатывались Т. Парсонсом. Вот основные положения этой теории. Ролевая теория личности описывает её социальное поведение 2-мя основными понятиями: “ социальный статус ” и “ социальная роль ”.Каждый человек, живущий в обществе, включен во множество различных социальных групп (семья, учебная группа, дружеская компания и т. д.). В каждой из этих групп он занимает определенное положение, обладает неким статусом, к нему предъявляются определенные требования. Таким образом, один и тот же человек должен вести себя в одной ситуации как отец, в другой — как друг, в третьей — как начальник, т. е. выступать в разных ролях и занимать несколько позиций. Каждая из этих позиций, предполагающая определённые права и обязанности, называется статусом. Человек может иметь несколько статусов. Но чаще всего только один определяет его положение в обществе. Этот статус называется главным или интегральным. Часто бывает так, что главный статус обусловлен его должностью (например, директор, профессор). Социальный статус отражается как во внешнем поведении и облике (одежде, жаргоне), так и во внутренней позиции (в установках, ценностях, ориентациях). Социологи отличают предписанные и приобретённые статусы. Предписанный - значит, навязанный обществом вне зависимости от усилий и заслуг личности. Он обуславливается этническим происхождением, местом рождения, семьёй. Приобретённый (достигнутый) статус определяется усилиями самого человека (например, писатель, ген. секретарь). Выделятся также естественный и профессионально-должностной статусы. Естественный статус личности предполагает существенные и относительно устойчивые характеристики человека (мужчины и женщины, детство, юность). Профессионально-должностной это базисный статус личности, для взрослого человека, чаще всего, являющийся основой интегрального статуса. В нём фиксируется социальное, экономическое и производственное положение (банкир, инженер, адвокат).Социальный статус обозначает конкретное место, которое занимает индивид в данной социальной системе. Совокупность требований, предъявляемых индивиду обществом, образует содержание социальной роли. Социальная роль — соответствующий принятым нормам способ поведения людей в зависимости от их статуса или позиции в обществе, в системе межличностных отношений. Каждый статус обычно включает ряд ролей. Освоение социальных ролей — часть процесса социализации личности, непременное условие “врастания” человека в общество себе подобных. Социализацией называется процесс и результат усвоения и активного воспроизведения индивидом социального опыта, осуществляемый в общении и деятельности. Усваивая социальные роли, человек усваивает социальные стандарты поведения, учится оценивать себя со стороны и осуществлять самоконтроль. Одна из первых попыток систематизации ролей была предпринята Т Парсонсом. Он считал, что каждая роль описывается 5-ю основными характеристиками:

- эмоциональной - Одни роли требуют эмоциональной сдержанности, другие - раскованности;

- способом получения - одни предписываются, другие завоёвываются;

- масштабом - часть ролей сформулирована и строго ограничена, другая - размыта;

- нормализацией - действие в строго установленных правилах, либо произвольно;

- мотивацией - на личную прибыль, на общее благо.

Социальную роль следует рассматривать в 2-х аспектах:

- левого ожидания;

- ролевого исполнения.

Между ними никогда не бывает полного совпадения. Но каждый из них имеет большое значение в поведении личности. Наши роли определяются прежде всего тем, чего ожидают от нас другие. Эти ожидания ассоциируются с статусом, который имеет данная личность. В нормальной структуре социальной роли обычно выделяются 4 элемента:

- описание типа поведения, соответствующего данной роли;

- предписание (требования), связанные с данным поведением;

- оценка выполнения предписанной роли;

- санкции - социальны последствия того или иного действия в рамках требований социальной системы. Социальные санкции по своему характеру могут быть моральными, реализуемыми непосредственно социальной группой через её поведение (презрение), или юридическими, политическими, экологическими.

Следует отметить, что любая роль не является чистой моделью поведения. Главным связующим звеном между ролевыми ожиданиями и ролевым поведением служит характер индивида, т. е. поведение конкретного человека не укладывается в чистую схему. Таким образом, развитая личность может использовать ролевое поведение как инструмент адаптации к определенным социальным ситуациям, в тоже время не сливаясь, не идентифицируясь с ролью. Ролевая концепция личности возникла в американской социальной психологии в 30-х годах XX в. (Ч. Кули, Дж. Мид) и получила распространение в различных социологических течениях, прежде всего в структурно-функциональном анализе.

2015-06-05

2015-06-05 5194

5194