При расчете адсорберов необходимы следующие исходные данные: расход сточных вод; начальная концентрация загрязнений; концентрация загрязнений в очищенной воде; изотерма адсорбции; скорость фильтрования сточной воды через загрузку или скорость движения сточной воды через поперечные сечения адсорбера; объем адсорбента, единовременно выгружаемого из адсорбционной установки; ориентировочная продолжительность периода работы адсорбента до проскока и соответственно замены отработанного адсорбента чистым; требуемая степень отработки; кажущаяся и насыпная плотность адсорбента.

Адсорбцию проводят в статических (в аппаратах с мешалками) и в динамических условиях (в неподвижном слое адсорбента).

Адсорбция в динамических условиях имеет большие технологические, эксплуатационные и экономические преимущества по сравнению с адсорбцией в статических условиях. Адсорбция в динамических условиях позволяет более полно использовать емкость адсорбента. Обычно адсорбционная установка, работающая в динамических условиях, представляет собой несколько параллельно работающих секций, состоящих из нескольких (трех или более) последовательно расположенных адсорберов (фильтров), что позволяет включать на регенерацию головной фильтр лишь после того, как его загрузка достигнет предельного насыщения  и он перестанет извлекать из воды загрязняющие вещества.

и он перестанет извлекать из воды загрязняющие вещества.

Наиболее точный расчет высоты загрузки адсорбента в адсорберах и режима ее замены выполняется по результатам работы модели адсорбера выбранной конструкции на данной или аналогичной сточной воде. В режиме, соотвествующем реальному, т.е. при сохранении продолжительности контакта и объемной нагрузки сточной воды на адсорбент (скорости фильтрования), определяют продолжительность работы адсорбера до проскока минимально допустимой концентрации и до полного исчерпания поглощения емкости адсорбента.

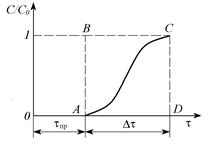

На основе указанных опытных данных для адсорберов с плотным слоем загрузки строят выходную кривую. Выходная кривая представляется в виде графика в системе координат: концентрация адсорбата в жидкой фазе С – на оси ординат и время, τ, – на оси абсцисс. Она характеризует изменение концентрации в очищаемой воде в каком-либо сечении адсорбционной колонны в процессе адсорбции. Выходная кривая начинается с момента появления минимальной проскоковой концентрации и заканчивается моментом появления максимальной концентрации адсорбата в воде.

По данным экспериментальной выходной кривой определяется длина зоны массопередачи, заключенной между слоями чистого и отработанного адсорбента. Длина зоны массопередачи должна быть меньше общей высоты загрузки на резервную высоту слоя, обеспечивающего очистку сточных вод в период смены отработанного адсорбента, и на высоту слоя отработанного адсорбента.

Для расчета массы адсорбента следует пользоваться значением кажущейся плотности (следует учитывать, что насыпная плотность активных углей характеризует массу образца адсорбента, занимающего определенный объем, включая воздушные прослойки между частицами угля и внутри его пор и составляет 0,25-0,6 г/см3). В отличие от насыпной, кажущаяся плотность активных углей включает только массу частиц с внутренними порами. При заполнении внутренних пор частиц воздухом значение этой величины равно 0,4-0,9 г/см3. При заполнении внутренних пор водой кажущаяся плотность равна 1,2-1,5 г/см3, поэтому в плотном слое мокрого гранулированного угля возможно создавать восходящий поток воды со скоростью 8-12 м/ч без всплывания частиц угля. Истинная плотность углеродного скелета активного угля равна 1,9-2 г/см3.

При прохождении «лобового» слоя в начальный период времени концентрация вещества в потоке резко падает из-за поглощения его граничным (лобовым) слоем адсорбента. Вследствие непрерывного подвода вещества с потоком концентрация адсорбированного вещества в лобовом слое достигает равновесного значения и далее не изменяется на протяжении всего процесса.

После насыщения лобового слоя адсорбция вещества из потока прекращается, и поток проходит этот участок без изменения концентрации. Время работы слоя до насыщения лобового участка принято называть периодом формирования фронта адсорбции H *. По окончании периода формирования фронта адсорбции начинается второй период, для которого характерна неизменная форма выходной кривой. Концентрационный фронт перемещается с постоянной скоростью вдоль слоя, что указывает на стационарный режим процесса (рис. 4.25), в котором концентрация падает от начальной до практически нулевой. Наличие этой зоны свидетельствует о сопротивлении массопередаче; причем, чем больше сопротивление, тем больше длина зоны. Н0 – высота работающего слоя; h – высота неиспользованного слоя.

После насыщения лобового слоя адсорбция вещества из потока прекращается, и поток проходит этот участок без изменения концентрации. Время работы слоя до насыщения лобового участка принято называть периодом формирования фронта адсорбции H *. По окончании периода формирования фронта адсорбции начинается второй период, для которого характерна неизменная форма выходной кривой. Концентрационный фронт перемещается с постоянной скоростью вдоль слоя, что указывает на стационарный режим процесса (рис. 4.25), в котором концентрация падает от начальной до практически нулевой. Наличие этой зоны свидетельствует о сопротивлении массопередаче; причем, чем больше сопротивление, тем больше длина зоны. Н0 – высота работающего слоя; h – высота неиспользованного слоя.

В тот момент, когда граница зоны массопередачи достигает выхода из слоя и появляется проскок растворенного вещества в фильтрат, весь слой адсорбента состоит из участка насыщенного до равновесия и зоны массопередачи. Время работы адсорбционной колонны до проскока адсорбируемого вещества в фильтрат называют временем защитного действия слоя Т. Оно определяется по зависимости Н.А. Шилова

Т = kH – τo , (4.45)

где k – коэффициент защитного действия слоя; H – высота слоя адсорбционной загрузки (при нескольких последовательно работающих фильтрах H представляет собой общую высоту загрузки всех адсорберов-фильтров); τo – потеря времени защитного действия.

Значение k определяется по формуле

, (4.46)

, (4.46)

где а о – равновесная с концентрацией раствора предельная насыщенность адсорбента, кг/кг, находится по изотерме адсорбции; w – средняя скорость потока, рассчитанная на полное сечение адсорбера, м/с; с о – концентрация загрязняющего вещества в исходной воде.

По Жукову, потеря времени защитного действия

τо = ε∆τ, (4.47)

где ∆τ – время, в течение которого концентрация вещества в фильтрате изменяется от концентрации адсорбата при допустимом проскоке до начальной (см. рис. 4.26); τ = τпр + ∆τ – время полной отработки слоя адсорбента; ε – порозность активного угля:

, (4.48)

, (4.48)

где ρн – насыпная плотность адсорбента, кг/м3; ρк – кажущаяся плотность адсорбента, кг/м3; τпр – время, в течение которого наступает проскок адсорбата.

Значение ∆τ определяется по выходной кривой динамики адсорбции (рис. 4.26), устанавливаемой экспериментально.

| Рис. 4.26. Выходная кривая динамики адсорбции |  |

По Когановскому, потеря времени защитного действия τo связана с длиной неиспользованного слоя следующей зависимостью:

τo = kh. (4.49)

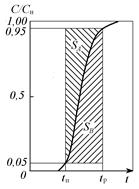

Значения Н о и h определяются по зависимостям

, (4.50)

, (4.50)

h = H oφ, (4.51)

где τp – продолжительность опыта до появления за слоем концентрации 0,95 с н; τп – время появления за слоем проскоковой концентрации, равной 0,05 с н; φ – фактор симметричности выходной кривой, определяемой графически как отношение площадей (рис. 4.27):

. (4.52)

. (4.52)

По экспериментальным данным φ = 0,35 - 0,55.

| Рис. 4.27. График, симметричности выходной кривой |

Формула Н.А.Шилова отражает влияние статического k и кинетического τо факторов на динамику поглощения слоем.

2015-06-10

2015-06-10 1742

1742