Ионный обмен – это процесс обмена между ионами, находящимися в растворе, и ионами, присутствующими на поверхности твердой фазы – ионита.

Очистка сточных вод (в основном производственных) методом ионного обмена позволяет извлекать и утилизировать ценные примеси (хром, цинк, свинец, медь, ртуть и другие металлы), поверхностно-активные и радиоактивные вещества и использовать очищенную воду в технологических процессах или системах оборотного водоснабжения.

Сточные воды, подаваемые на эти установки, не должны содержать: солей – свыше 3000 мг/л; взвешенных веществ – свыше 8 мг/л; ХПК не должна превышать 8 мг О2 /л. При большем содержании в сточной воде взвешенных веществ и большей ХПК необходимо предусматривать предварительную ее очистку с механическими или сорбционными фильтрами.

По знаку заряда обменивающихся ионов иониты делят на катиониты и аниониты, проявляющие соответственно кислотные и основные свойства. Различают следующие виды ионитов:

- сильнокислотные катиониты, содержащие сульфогруппы SО3Н, и сильноосновные аниониты, содержащие четвертичные аммониевые основания;

- слабокислотные катиониты, содержащие карбоксильные СООН и фенольные группы, диссоциирующие при рН > 7, слабоосновные аниониты, содержащие первичные NH2 и вторичные NH аминогруппы, диссоциирующие при рН < 7;

- иониты смешанного типа, проявляющие свойства смеси сильной и слабой кислот или оснований.

Выбор ионитов для очистки сточных вод производится в зависимости от условий ведения процесса и требований к качеству очищенной воды.

Для загрузки Н -катионитовых фильтров при очистке сточных вод и их обессоливании в настоящее время преимущественно используются катиониты КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В качестве слабоосновных анионитов могут применяться: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251, аниониты промежуточной основности ЭДЭ-10П. Сильноосновные аниониты АВ-17-8, АВ-29-12П.

Характеристика некоторых отечественных катионитов (ГОСТ 20298-74*) и анионитов (ГОСТ 20301-74*) приведены в табл. 4.9 и 4.10.

| Таблица 4.9 Характеристика катионобменных смол | Допустимая температура воды при очистке, оС | - - |

| Полная обменная емкомть в динамических условиях, ммоль/м3 | - - | |

| Средняя рабочая обменная емкость, ммоль/м3 | при Na-кати-онировании | - - - - - |

| при Н-кати-онировании | - - - - | |

| Удельный объем набухшего ионита, м3/т | - - 2,9-3,2 2,9 4,3 3,0 2,8 3,3 | |

| Насыпная плотность товарного ионита, т/м3 | 0,65 0,65 0,63-0,75 0,72-0,80 0,8 0,72 0,55-0,72 0,7-0,8 - | |

| Доля влаги, % | - - 40-50 40-60 30-40 50-70 35-65 60-75 55-70 | |

| Доля рабочей фракции, % | - - 92,2 | |

| Размер гранул ионита, мм | 0,3-0,8 0,5-1,1 0,4-2,0 0,315-1,25 0,315-1,25 0,315-1,25 0,355-1,5 0,355-1,5 0,355-1,5 | |

| Марка катионита (сульфоуголь) | СМ-1 СК-1 КУ-1 КУ-2-8 КУ-2-20 КУ-23 КБ-4 КБ-4П-2 КБ-4-10П |

| Таблица 4.10 Характеристика анионообменных смол | Обменная емкость в динамических условиях, ммоль/м3 | 1700-1750 - - 1020-1160 670-900 |

| Полная обменная емкость, ммоль/м3 | по  ионам ионам | - - - - - - - - - |

по  ионам ионам | - - - - - - - | |

по  ионам ионам | ||

| Удельный объем набухшего ионита не более, м3/т | 3,2 2,5 3,5 2,3±0,5 3,2 3,9 3,0-3,6 3,45 2,9 3,3 3,6 | |

| Насыпная плотность товарного ионита, т/м3 | 0,65-0,68 0,68 - 0,79 0,7-0,8 0,83 0,34-0,46 0,6-0,7 0,74 - - | |

| Доля влаги, % | 2-10 30-50 35-60 30-50 2-10 40-60 Не более 50 2-10 40-60 - 55-65 | |

| Доля рабочей фракции не менее, % | ||

| Фракционный состав набухшего ионита, мм | 0,4-4,2 0,4-1,25 0,355-1,5 0,315-1,25 0,4-1,2 0,315-1,25 0,63-1,6 0,4-1,8 0,355-1,25 0,4-1,25 0,355-1,5 | |

| Марка анионита | АН-2ФН АН-18-8 АН-18П АН-22 АН-32 АН-221 АН-251 ЭДЭ-10П АВ-17-8 АВ-17-8ЧС АВ-29-12П |

Важнейшим свойством ионитов является их поглощающая способность, так называемая обменная емкость. Полная ёмкость ионита – это количество ионов, г, находящихся в воде, которое может поглотить 1 м3 ионита до полного насыщения. Рабочая ёмкость ионита – это количество ионов, г, находящихся в воде, которое может поглотить 1 м3 ионита в фильтре при обработке воды до начала проскока в фильтрат поглощаемых ионов.

Обмен ионов в ионитах проходит в эквивалентных количествах и обратимо. Обмен катионов записывается уравнением

R к М 1 +  ↔ R к М 2 +

↔ R к М 2 +  ,

,

где R к – катионит;  – обмениваемый катион;

– обмениваемый катион;  – удаляемый из раствора катион.

– удаляемый из раствора катион.

Анионный обмен выражается уравнением

R а А 1 +  ↔ R а А 2 +

↔ R а А 2 +  ,

,

где R а – анионит;  – обмениваемый анион;

– обмениваемый анион;  – удаляемый из раствора анион.

– удаляемый из раствора анион.

Для определения наименее сорбируемых катионов при обмене на сильнокислотном катионите КУ-2 следует принимать во внимание ряд катионов по энергии их вытеснения друг другом:

Н+ < Na+ < NH4+ < Mg2+ < Zn2+ < Co2+ < Cu2+ < Cd2+ < Ni2+ < < Ca2+ < Sr2+ < Pb2+ < Ba2+.

При обмене на слабокислотном катионите КБ-4 установлен следующий ряд катионов:

Mg2+ < Са2+ < Ni2+ < Со2+ < Сu2+.

Установлен аналогичный ряд поглощения анионов сильных кислот на сильноосновном и слабоосновном анионитах:

Сl- <  <

<  <

<  .

.

Анионы слабых кислот по сродству к сильноосновным анионитам образуют следующий ряд:

силикаты < бораты < фосфаты.

В работе «Проектирование сооружений для очистки сточных вод» (СНиП 2.04.03-85) приведены динамические обменные емкости (ДОЕ) ионитов к различным ионам, которые содержатся в табл. 4.9 и 4.10.

Если катионит находится в Н-форме, т.е. насыщен обмениваемыми ионами водорода Н+, анионит в ОН-форме, т.е. насыщен обмениваемыми гидроксид-ионами, то последовательная обработка на катионите, а затем на анионите приводит к полному удалению минеральных солей.

Для регенерации катионита используют соляную или серную кислоты. Протекает следующий обмен:

R к М + HCl ↔ R кН + M Cl или

R к М + H2SO4 ↔ R кН2 + M SO4.

Регенерацию анионита осуществляют раствором NaOH. Протекает следующий обмен:

R а А + NaOH ↔ R аOН + Na A.

Процессы ионообменной очистки сточных вод осуществляются в аппаратах периодического (фильтрах) или непрерывного действия.

По технологическому применению ионитовые фильтры подразделяются по ступени – первая, вторая и т.д.

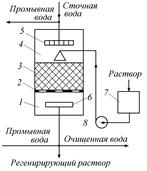

По способу проведения регенерации ионита различают фильтры параллельноточные и противоточные (рис. 4.28, 4.29, 4.30).

Для очистки и обессоливания сточных вод используются стандартные Н-катионитовые фильтры – первой ступени, вертикальные, параллельно-точечные (табл. 4.11).

Таблица 4.11

Характеристика катионобменных фильтров

| Характеристика фильтра | ФИПа- 1-3,4-6 | ФИПа- 1-3,4-6 | ФИПа- 1-3,4-6 | ФИПа- 1-3,4-6 | ФИПа- 1-3,4-6 | ФИПа- 1-3,4-6 |

| Рабочее давление, МПа Площадь фильтрования, м2 Диаметр фильтра, мм Высота слоя ионита, м Объем загрузки ионита, м3 | 0,6 0,785 1,6 | 0,6 1,775 3,56 | 0,6 3,14 2,5 7,85 | 0,6 5,3 2,5 13,25 | 0,6 7,1 2,5 17,75 | 0,6 9,1 2,5 22,75 |

Фильтры смешанного действия имеются двух видов: с внутренней регенерацией и с выносной регенерацией. Наибольшее применение в практике очистки и обессоливания сточных вод находят ФСД с внутренней регенерацией (табл. 4.12).

Таблица 4.12

Характеристика фильтров ФСД с внутренней регенерацией

| Характеристика фильтра | ФСДНр -2,0-10 | ФСДНр -2,6-10 | ФСДНр -3,4-10 | ФСДВр -2,6-6 |

| Давление, МПа: рабочее пробное гидравлическое Площадь фильтрования, м2 Диаметр фильтра, мм Высота слоя фильтрующего слоя, м: общая катионита анионита Объем фильтрующей загрузки, м3: катионита анионита | 1,3 3,14 1,2 0,6 0,6 1,9 1,9 | 1,3 5,3 1,2 0,6 0,6 3,18 3,18 | 1,3 9,1 1,2 0,6 0,6 5,5 5,5 | 0,6 0,9 3,13 1,2 0,6 0,6 1,9 1,9 |

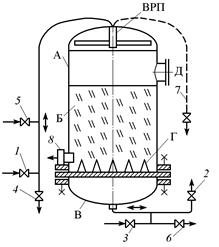

| Рис. 4.28. Фильтр ионитный параллельноточный первой ступени ФИПа-1, диаметр 1 м: 1 – вход обрабатываемой воды; 2 – выход обрабатываемой воды; 3 – вход взрыхляющей воды; 4 – выход взрыхляющей воды; 5 – подвод регенерационного раствора; 6 – сброс воды и отработанного регенерационного раствора в канализацию; 7 – воздушник; 8 – штуцер для гидровыгрузки фильтрующего материала; А – корпус фильтра; Б – ионит; В – нижнее отъемное днище; Г – ложное дно с дренажными колпачками; Д – лаз; ВРП – верхнее распределительное устройство |

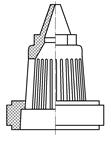

| Рис. 4.29. Пластмассовый щелевой колпачок типа ВТИ-К дренажной системы ионообменного аппарата |  |

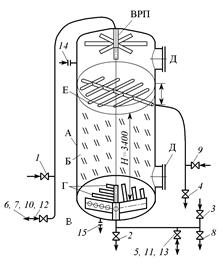

Рис. 4.30. Фильтр ионитный противоточный ФИПр:

Рис. 4.30. Фильтр ионитный противоточный ФИПр:

1 – подвод обрабатываемой воды; 2 – отвод оработанной воды; 3 – подвод регенерационного раствора; 4 – сброс отработанного регенерационного раствора; 5 – подвод воды для предварительной отмывки; 6 – сброс отмывочной воды после предварительной отмывки; 7 – подвод воды для окончательной отмывки; 8 – сброс воды после окончательной отмывки; 9 – подвод воды для взрыхления верхнего слоя; 10 – сброс воды после взрыхления верхнего слоя; 11 – подвод воды для взрыхления всего фильтрующего материала; 12 – сброс воды после взрыхления всего фильтрующего материала; 13 – сброс первого фильтрата; 14, 15 – штуцера для гидрозагрузки и гидровыгрузки фильтрующего материала; А – корпус; Б – ионит; В – нижнее днище; Г – нижнее (копирующее) дренажное распределительное устройство; Д – лаз; Е – промежуточное (поверхностное) дренажно-распределительное устройство; ВРП – верхнее распределительное устройство

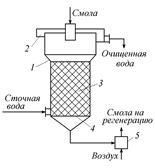

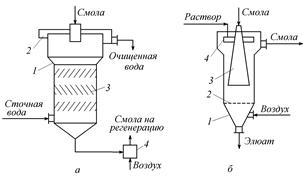

Технологические схемы установок ионообменной очистки составляются из фильтров, в том числе и колонных (рис. 4.31, 4.32, 4.33).

Цикл работы периодической установки сводится к следующему. Сточная вода поступает внутрь аппарата, проходит слой ионита и выходит через распределитель. Далее подают промывную воду, а затем регенерирующий раствор. Таким образом, цикл работы аппарата состоит из следующих стадий: 1) ионный обмен; 2) отмывка ионита от механических примесей; 3) регенерация ионита; 4) отмывка ионита от регенерирующего раствора.

Рис. 4.31. Схема ионообменной установки с движущимся слоем смолы: 1 – корпус; 2 – разделительная зона; 3 – слой смолы; 4 – тарелка; 5 – эрлифт Рис. 4.31. Схема ионообменной установки с движущимся слоем смолы: 1 – корпус; 2 – разделительная зона; 3 – слой смолы; 4 – тарелка; 5 – эрлифт |  Рис. 4.32. Схема ионообменной установки периодического действия: 1 – колонна; 2 – решетка; 3 – слой ионита; 4 - 6 – распределители; 7 – бак с регенерирующим раствором; 8 – насос Рис. 4.32. Схема ионообменной установки периодического действия: 1 – колонна; 2 – решетка; 3 – слой ионита; 4 - 6 – распределители; 7 – бак с регенерирующим раствором; 8 – насос |

.

Рис. 4.33. Колонны для ионообменной очистки:

а – с тарелками провального типа: 1 – корпус; 2 – разделительная зона; 3 – тарелки; 4 – эрлифт; б – регенерационная пневмопульсационная: 1 – колонна; 2 – решетка; 3 – труба; 4 – распределитель раствора

Для увеличения эффективности процесса используют колонну с псевдоожиженным слоем или пульсацией. Колонна с тарелками провального типа (рис. 4.33, а) имеет удельную производительность 30-40 м3/(м2 ∙ ч). Тарелки с лопатками расположены под углом 30о. Лопатки двух соседних тарелок направлены в разные стороны. Это обеспечивает спиральное противоточное движение сорбента и раствора.

Для регенерации смолы используют колонны с движущимся слоем или пневмопульсационные (рис. 4.33, б). Сорбент подают через коническую трубу. При подаче воздуха смола в рабочем объеме аппарата движется навстречу раствору и удаляется сверху; столб смолы в трубе действует как обратный клапан. Можно проводить процесс регенерации при малой разности плотностей раствора и сорбента.

Процесс регенерации ионитов состоит из трех стадий: взрыхления ионита, собственно регенерации и отмывки ионита от продуктов регенерации и избытка регенерирующего вещества. Объем промывных вод обычно составляет 75-100 % объема регенерационных растворов.

Отмывку ионитов в фильтрах производят обессоленной водой. В процессе отмывки иониты перемешивают сжатым воздухом.

СНиП 02.04.03-85 предусматривает следующие нормы расчета и проектирования ионообменных фильтров.

Объем катионита W кат , м3, в водород-катионовых фильтрах определяют по формуле

, (4.80)

, (4.80)

где qw – расход обрабатываемой воды, м3/ч;  – суммарная концентрация катионов в обрабатываемой воде, моль/м3;

– суммарная концентрация катионов в обрабатываемой воде, моль/м3;  – допустимая суммарная концентрация катионов в очищенной воде, моль/м3; n рег – число регенераций каждого фильтра в сутки (выбирается в зависимости от конкретных условий, но не более двух);

– допустимая суммарная концентрация катионов в очищенной воде, моль/м3; n рег – число регенераций каждого фильтра в сутки (выбирается в зависимости от конкретных условий, но не более двух);  – рабочая обменная концентрация катионита по наименее сорбируемому катиону, моль/м3:

– рабочая обменная концентрация катионита по наименее сорбируемому катиону, моль/м3:

. (4.81)

. (4.81)

Здесь α к – коэффициент эффективности регенерации, учитывающий неполноту регенерации и принимаемый равным 0,8-0,9;  – полная обменная емкость катионита, моль/м3, определяемая по заводским паспортным данным, по каталогу на иониты или по экспериментальным данным; q к – удельный расход воды на отмывку катионита после регенерации, м3/м3, принимаемый равным 3-4; K и – коэффициент, учитывающий тип ионита; для катионита принимается равным 0,5;

– полная обменная емкость катионита, моль/м3, определяемая по заводским паспортным данным, по каталогу на иониты или по экспериментальным данным; q к – удельный расход воды на отмывку катионита после регенерации, м3/м3, принимаемый равным 3-4; K и – коэффициент, учитывающий тип ионита; для катионита принимается равным 0,5;  – суммарная концентрация катионов в отмывочной воде (при отмывке катионита ионированной водой).

– суммарная концентрация катионов в отмывочной воде (при отмывке катионита ионированной водой).

Площадь катионовых фильтров F к, м2, определяют по формулам

; (4.82)

; (4.82)  , (4.83)

, (4.83)

где H к – высота слоя катионита в фильтре, принимаемая по ката-логу ионообменных фильтров от 2 до 3 м; qw – расход воды, м3/ч; vf – скорость фильтрования, м/ч.

При значительных отклонениях площадей, рассчитанных по формулам (4.82) и (4.83), следует в формуле (4.80) проводить корректировку числа регенераций n рег .

Скорость фильтрования воды vf, м/ч, для напорных филь-тров первой ступени не должна превышать при общем солесодержании воды, моль/л:

до 5 – 20;

5-15 – 15;

15-20 – 10;

свыше 20 – 8.

Число катионовых фильтров первой ступени: рабочих – не менее двух, резервных – один.

Потери напора в напорных катионовых фильтрах принимают согласно табл. 4.13.

Интенсивность подачи воды при взрыхлении катионита принимают 3-4 л/(с·м2), продолжительность взрыхления – 0,25 ч. Для взрыхления катионита перед регенерацией используют последние фракции воды от отмывки катионита.

Регенерацию катионитовых фильтров первой ступени производят 7-10 %-ми растворами кислот (соляной, серной). Скорость пропуска регенерационного раствора кислоты через слой катионита не должна превышать 2 м/ч. Последующую отмывку катионита осуществляют ионированной водой, пропускаемой через слой катионита сверху вниз со скоростью 6-8 м/ч. Удельный расход на загрузку фильтра составляет 2,5-3 м/м3.

Таблица 4.13

Потери напора в напорных катионовых фильтрах, м, при размере зерен ионита, мм, и высоте загрузки, м

| Скорость фильтрования vf, м/ч | 0,3 | 0,5-1,2 | ||

| 2,5 | 2,5 | |||

| 5,5 6,5 | 5,5 6,5 | 5,5 | 4,5 5,5 6,5 7,5 |

Первая половина объема отмывочной воды сбрасывается в бак для приготовления регенерирующего раствора кислоты, вторая половина – в бак воды для взрыхления катионита.

Водород-катионитовые фильтры второй ступени рассчитывают согласно формулам (4.82, 4.83) и исходя из концентрации катионов щелочных металлов и аммония.

Регенерацию катионовых фильтров второй ступени производят 7-10 %-м раствором серной кислоты. Удельный расход кислоты составляет 2,5 мг/мг·рабочей обменной емкости катионита.

Объем анионита W а, м3, в анионитовых фильтрах определяют по формуле

, (4.84)

, (4.84)

где qw – расход обрабатываемой воды, м3/ч;  – суммарная концентрация анионов в обрабатываемой воде, моль/м3;

– суммарная концентрация анионов в обрабатываемой воде, моль/м3;  – допустимая суммарная концентрация анионов в очищенной воде, моль/м3; n рег – число регенераций каждого фильтра в сутки (не более двух);

– допустимая суммарная концентрация анионов в очищенной воде, моль/м3; n рег – число регенераций каждого фильтра в сутки (не более двух);  – рабочая обменная емкость анионита, моль /м3:

– рабочая обменная емкость анионита, моль /м3:

, (4.85)

, (4.85)

здесь  – коэффициент эффективности регенерации анионита, принимаемый для слабоосновных анионитов равным 0,9;

– коэффициент эффективности регенерации анионита, принимаемый для слабоосновных анионитов равным 0,9;  – полная обменная емкость анионита, моль/м3, определяемая на основании паспортных данных, по каталогу на иониты или экспериментальным данным; q а – удельный расход воды на отмывку анионита после регенерации смолы, принимаемый равным 3-4 м3/м3 смолы; K и – коэффициент, учитывающий тип ионита; для анионита принимается равным 0,8;

– полная обменная емкость анионита, моль/м3, определяемая на основании паспортных данных, по каталогу на иониты или экспериментальным данным; q а – удельный расход воды на отмывку анионита после регенерации смолы, принимаемый равным 3-4 м3/м3 смолы; K и – коэффициент, учитывающий тип ионита; для анионита принимается равным 0,8;  – суммарная концентрация анионов в отмывочной воде, мг/м3.

– суммарная концентрация анионов в отмывочной воде, мг/м3.

Площадь фильтрации F а, м2, анионитовых фильтров первой ступени определяют по формуле

, (4.86)

, (4.86)

где qw – расход обрабатываемой воды, м3; n рег – число регенераций анионитовых фильтров в сутки, принимаемое не более двух; vf – скорость фильтрования воды, м/ч, принимаемая в пределах 8-20; tf – продолжительность работы каждого фильтра, ч, между регенерациями, определяемая по формуле

. (4.87)

. (4.87)

Здесь t 1 – продолжительность взрыхления анионита, принимаемая равной 0,25 ч; t 2 – продолжительность пропускания регенерирующего раствора, определяемая исходя из количества регенерирующего раствора и скорости его пропускания (1,5-2 м/ч); t 3 – продолжительность отмывки анионита после регенерации, определяемая исходя из количества промывочной воды и скорости отмывки (5-6 м/ч).

Регенерацию анионитовых фильтров первой ступени производят 4-6 %-ми растворами едкого натра, кальцинированной соды или аммиака; удельный расход реагента на регенерацию равен 2,5-3 ммоль эквивалента сорбированных анионов (на 1 ммоль эквивалента рабочей обменной емкости анионита).

В установках с двухступенчатым анионированием для регенерации анионитовых фильтров первой ступени используют отработанные растворы едкого натра от регенерации анионитовых фильтров второй ступени.

Загрузку анионитовых фильтров второй ступени производят сильноосновным анионитом, высота загрузки 1,5-2 м. Расчет анионитовых фильтров второй ступени производят согласно формулам (4.84 – 4.87).

Скорость фильтрования обрабатываемой воды принимают 12-20 м/ч.

Регенерацию анионитовых фильтров второй ступени производят 6-8 %-м раствором едкого натра. Скорость пропускания регенерирующего раствора должна составлять 1-1,5 м/ч. Удельный расход едкого натра на регенерацию 7-8 моль/моль сорбированных ионов (на 1 моль эквивалента рабочей обменной емкости анионита).

Фильтры смешанного действия (ФСД) предусматривают после одно- или двухступенчатого ионирования воды для глубокой очистки воды и регулирования значения рН ионированной воды.

Расчет ФСД производится в соответствии с формулами (4.80 – 4.87). Скорость фильтрования – 50 м/ч.

Регенерацию катионита производят 7-10 %-м раствором серной кислоты, анионита – 6-8 %-м раствором едкого натра. Скорость пропускания регенерирующих растворов должна составлять 1-1,5 м/ч. Отмывку ионитов в фильтрах производят обессоленной водой. В процессе отмывки иониты следует перемешивать с помощью сжатого воздуха.

Аппараты, трубопроводы и арматура установок ионообменной очистки и обессоливания сточных вод изготавливаются в антикоррозионном исполнении.

Регенерацию ионитов производят с фракционным отбором элюатов. Элюат делят на 2-3 фракции.

Наиболее концентрированные по извлекаемым компонентам фракции элюата направляют на обезвреживание, переработку, утилизацию, наименее концентрированные по извлекаемым компонентам фракции направляют на повторное использование в последующих циклах регенерации.

При очистке сточных вод, загрязненных взвешенными веществами, применяют ионообменную колонну с псевдоожиженным слоем ионита.

Технологические данные для расчета Н-катионитовых фильтров

Скорость фильтрования, м/ч………….……………………... 10-15

Скорость регенерации, м/ч……………………………….…. 1,0-1,5

Направление потока при фильтрации,

регенерации и отмывке………………………………... сверху вниз

Интенсивность взрыхления катионита

перед регенерацией, л/(с ∙ м2)…………………………………….. 3

Время взрыхления, мин………………………………………… 5-7

Скорость отмывки катионита после регенерации, м/ч……… 6-10

Регенерационный раствор (НС1 или H2SO4), %……………... 7-10

ДОЕ КУ-2 по сумме ионов

2- и 3-валентных металлов 15-19 кг (830-1050 моль /м3)

на 1 м3 набухшей смолы

КУ-23 8-10,5 кг/м3

(450-580 моль экв/м3)

Ориентировочный годовой износ катионита, %...…………...... 10

Технологические данные для расчета анионитовых фильтров

Скорость фильтрования, м/ч………………………………… 10-15

Скорость регенерации, м/ч…………………………………… 1,5-2

Направление потока при фильтрации,

регенерации и отмывке……………………………….. сверху вниз

Интенсивность взрыхления анионита

перед регенерацией, л/(с ∙ м2)…………………………………... 3-4

Время взрыхления загрузки, мин………………………………. 5-7

Скорость отмывки после регенерации, м/ч…………………… 5-6

Регенерационный раствор (NaOH), %………………………..... 3-4

ДОЕ анионитов по анионам сильных кислот,

моль на 1 м3 набухшей смолы АН-2ФН-800-1000;

АН-22-900-1000;

АН-31-1000-1200

Ориентировочный годовой износ катионита, %……….... 15-20

Для определения основных параметров установки подсчитывают суммарную площадь сечения ионообменных колонн S общ , м2, по расходу сточных вод Q, м3/ч, и оптимальной скорости фильтрования через псевдоожиженный слой ионита v опт , м3/(м2 ∙ ч):

S общ = Q / v опт. (4.88)

Общее количество ионов, которое должно быть задержано в ионообменной колонне за 1 ч, зависит от их начальной C н и конечной С к концентраций, кг/м3, и равно Q (C н – C к). Для поглощения этого количества ионов необходимо подать определенное количество воздушно-сухого ионита с динамической емкостью Е д, кг/т:

М ч = Q (C н – C к)/ Е д, (4.89)

где М ч – требуемое количество воздушно-сухого ионита, т/ч.

Если продолжительность рабочего цикла ионообменных колонн между двумя регенерациями равна t, ч, то общая их загрузка М общ, т:

М общ = М ч · t. (4.90)

Объем загрузки ионообменных колонн до образования псевдоожиженного слоя W 1, м3:

W 1 = М общ / d н, (4.91)

где d н – насыпная плотность ионита, т/м3.

Поскольку суммарная площадь ионообменных колонн определяется оптимальной скоростью фильтрования, то высота набухшего слоя ионита Н 1, м, до псевдоожижения составит

Н 1 = W 1 / S общ. (4.92)

Так как оптимальное отношение высоты псевдоожиженного слоя к высоте неподвижного слоя Н 1 / Н 2 = 1,5, то значение Н 2, м, определяют по формуле

Н 2 = 1,5 W 1 / S общ. (4.93)

Если задаться диаметром ионообменной колонны D к, то число колонн

. (4.94)

. (4.94)

Далее подсчитываем объем регенерационных растворов и вместимость емкостей для них.

В заключение отметим, что сточные воды перед очисткой ионообменными смолами должны пройти усреднение в течение 3-4 часов в емкости вместимостью 150-200 м3, механическую и адсорбционную очистки. Очищенные сточные воды далее поступают на потребление.

2015-06-10

2015-06-10 2962

2962