Правонарушения являются одной из форм антиобщественного поведения.

Антиобщественное (антисоциальное) поведение направлено против интересов общества в целом, отдельных его ячеек, конкретных людей. К антиобщественному поведению, наряду с правонарушениями, относят поступки, связанные с невыполнением или непризнанием нравственных норм поведения в обществе. У подростков они чаще всего проявляются в неповиновении старшим, родителям, воспитателям, в лживости, драчливости, вызывающей манере поведения, сквернословии, ношении осуждаемой обществом формы одежды, отказе от учебы и трудовой деятельности, бродяжничестве, преждевременном вступлении в половую жизнь, пьянстве и т п.

Правонарушение — это несоблюдение правил поведения, установленных законом и другими нормативными актами. Оно может заключаться в совершении запрещенного действия или, наоборот, в невыполнении предписанной законом обязанности. Другими словами, правонарушение — любое неисполнение не только нравственных, но и правовых норм, требований закона о должном поведении.

По своей тяжести правонарушения делятся на проступки и преступления.

Проступки — главным образом малозначительные правона- \ рушения, которые не представляют большой общественной I опасности. Как правило, это нарушения установленных общест- I вом требований и правил поведения, закрепленных в различных 1 правовых актах (кроме Уголовного кодекса) и влекущих за со-1 бой применение мер дисциплинарного или общественного воздействия.

Преступление в отличие от проступка — уже опасное для общества действие (или бездействие), а потому в качестве меры

наказания законодательством предусматривается уголовная ответственность.

По закону уголовную ответственность несут граждане, которым до совершения преступления исполнилось 16 лет. Однако за особо опасные преступления (убийство, нанесение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, разбой, грабеж, злостное хулиганство, умышленное повреждение общественного или личного имущества, хищение наркотических средств и пр.) несовершеннолетние привлекаются к уголовной ответственности с 14 лет.

Правонарушение считается антиобщественным, в том числе и противоправным, действием только в том случае, если человек, совершивший его, обладает всеми качествами социальной личности, вполне определенным состоянием психического здоровья, т. е. полностью отдает отчет в своих действиях и руководит ими. Поступки невменяемых, даже если они социально опасны, нельзя расценивать как антиобщественное поведение.

Социально-психиатрические аспекты проблемы правонарушений у несовершеннолетних изучены еще недостаточно и во многом спорны. Подтверждением этому служит терминологическая путаница в обозначении описываемых форм девиантного поведения. Так, в литературе говорят о «незаконных формах поведения» (Jenkins, 1980), о его «антисоциальных» (Stewart et al., 1980) и «антиобщественных» (Cloninger, 1982) формах, о «запрещенном и наказуемом по закону» поведении (Benezech, 1981), «серьезных» и «несерьезных» правонарушениях (Me Manus et al., 1984), о «непроцессуальных формах девиантного поведения» (В. Ф. Матвеев и соавт., 1979). Вновь поднимается вопрос о «социопатиях» и «криминальной личности» (Cloninger, 1982).

Наиболее широкое распространение в подростковой психиатрии в последние годы получил термин «делинквентное» поведение (от лат. delinquo — «совершить проступок», «провиниться»). Однако различные авторы вкладывают в это понятие неодинаковый смысл. А. Е. Личко (1983) под делинквентным поведением подразумевает «цепь проступков, провинностей, мелких правонарушений, отличающихся от криминала, т. е. наказуемых согласно Уголовному кодексу серьезных правонарушений и преступлений». В. Е. Семке и соавт. (1982) отождеств-

ляют понятия «антисоциальное» и «делинквентное» поведение. В. В. Ковалев (1981) считает, что понятие «делинквентное поведение» должно применяться только в случаях противоправных, противозаконных и преступных поступков, таких, например, как кражи, хулиганские действия, нанесение тяжелых телесных повреждений, изнасилование, убийство. По мнению автора, расширение границ термина «делинквентное поведение» приводит в итоге к стиранию границ между криминальными и некриминальными поступками, что затрудняет решение многих судебно-психиатрических и коррекционно-воспитательных вопросов. В связи с этим В. В. Ковалев (1981), наряду с понятием «делинквентное поведение», выделяет «антидисциплинарный и антисоциальный типы девиантного поведения». Этой же точки зрения придерживаются А. Г. Амбрумова, Л. Я. Жезлова (1973).

Многочисленные попытки систематизировать правонарушения также пока недостаточно успешны.

A. А. Александров (1981) выделяет конформный, агрессивно-защитный и оппозиционный типы делинквентности у подростков.

Hodgman (1983) делинквентное поведение разделяет на четыре группы: импульсивное, связанное с нарциссизмом, обусловленное депрессией и пограничное.

Некоторые авторы пытаются систематизировать правонарушения, беря за основу их мотивы. К. Е. Игошев (1974) предлагает следующую структуру мотивов правонарушений у несовершеннолетних: желание завоевать авторитет у товарищей, корыстные мотивы, подражание, обида, месть и «неопределенные» мотивы.

B. Н. Кудрявцев и соавт. (1986) выделяют: 1) идейно-политические мотивы правонарушений (враждебное отношение к государственной власти, расовые и религиозные разногласия); 2) материальную заинтересованность (корысть, тяга к накопительству, стяжательству и разгульной жизни); 3) мотивы межличностного общения (личная неприязнь, обиды, месть, ревность, деформированное стремление к превосходству, пренебрежительное отношение к окружающим); 4) анархистско-индивидуалистические мотивы или мотивация «социальной пассивности» (пренебрежительное отношение к выполнению своих гражданских, профессиональных, семейных обязанностей,

нежелание переносить трудности, работать, заботиться об окружающих и пр.)- Первый и второй типы правонарушений у подростков отмечаются редко, для них более характерен третий тип. Четвертый часто встречается среди подростков, склонных к бродяжничеству и тунеядству, а также у лиц с сексуальными девиациями.

Большинство классификаций правонарушений из-за терминологической путаницы и разночтения понятий страдают разноплановостью или, наоборот, чрезмерной односторонностью и малопригодны для практического применения. Систематика правонарушений как одной из форм девиантного поведения не может основываться на каком-то одном критерии (мотив, форма правонарушения, тип реакции и пр.), а должна быть многоосевой и иметь, по крайней мере, три оси (В. В. Ковалев, 1981):

1) социально-психологическую;

2) клинико-психопатологическую;

3) личностно-динамическую.

Изучение социально-психологических и психиатрических аспектов правонарушений постоянно находится в поле зрения психиатров. Достаточно сказать, что при Американском национальном институте психического здоровья имеется Центр по изучению преступности, а в 1972 г. в Чикаго была создана психиатрическая клиника, осуществляющая комплексное обследование и лечение несовершеннолетних (13-18 лет) правонарушителей и преступников. В штат клиники, наряду с психиатрами, входят психологи и работники социальной службы (Weissman et al., 1974). Это обусловлено тем, что за последние 30 лет количество правонарушений в экономически развитых странах неуклонно растет. Так, в США число преступлений и правонарушений в 1990-е годы по сравнению с 1967 годом увеличилось примерно в 3 раза

Отечественные психиатры издавна уделяют большое внимание изучению проблем правонарушений у несовершеннолетних. Так, предметом исследований была типология подростка-правонарушителя (Н. И. Озерецковский, 1932; Г. Е. Сухарева, 1959; А. Г. Ковалев, 1968; Ю. А. Скроцкий, 1981; и др.), влияние факторов внешней среды на формирование личности правонарушителя (Е. К. Краснушкин, 1927; Н. А. Коновалов, 1930; В. Я. Семке и соавт., 1982), особенности правонарушений при различных

психических заболеваниях (В. П. Осипов, 1944; Н. Н. Тимофеев, 1962; Н. И. Фелинская, 1965; И. А. Козлова, И. К. Руднева, 1986; и др.)- В последние десятилетия уделяется большое внимание исследованиям особенностей правонарушений при различных типах психопатии и акцентуации характера (А. Е. Личко, 1983, 1999; Н. В. Вострокнутов, 2000), разработаны дифференциально-диагностические критерии социально-психологической запущенности и пограничных нервно-психических расстройств (В. Я. Гиндикин, 1968; В. И. Твердохлебов, 1971; В. В. Ковалев, 1981,1995).

Основное количество правонарушений приходится на лиц молодого возраста (16-25 лет). Характерно, что основная масса правонарушений (58 %) совершается подростками в свободное от занятий время, с 18 до 24 часов (В. А. Пискарев и соавт., 1978). Отмечается определенная зависимость характера правонарушений от возраста правонарушителя (К. Е. Игошев, 1974; В. Н. Кудрявцев, 1975; В. В. Лунеев, 1986).

Однако тезис, выдвинутый исследователями советского периода, о том, что многие преступления (против политических прав граждан, хозяйственные, против порядка управления) редко совершаются несовершеннолетними, так как мотивация этих преступлений не представляет для них ценности и личностного смысла, может быть оспорен с учетом политических событий последнего десятилетия.

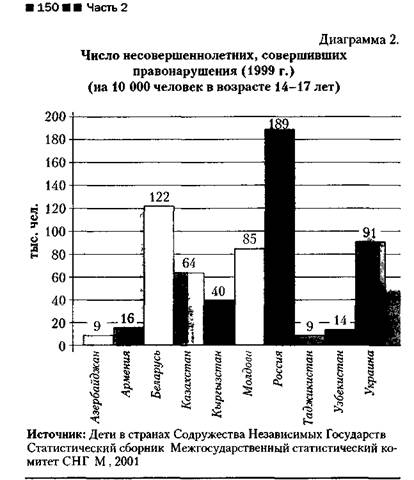

В Российской Федерации и ряде других стран СНГ состояние детской и подростковой преступности и правонарушений по-прежнему представляет собой одну из острейших проблем общества. Сравнительный анализ числа несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления на 10 000 человек, по странам СНГ демонстрирует абсолютное лидерство России по этому показателю (диаграмма 2).

В 2000 году число правонарушений и преступлений, совершенных подростками, несколько уменьшилось по сравнению с 1999 годом на 6,2 % (с 208,3 тысяч до 195,4 тысяч), количество несовершеннолетних участников правонарушений и преступлений сократилось на 3,1 % (с 183,4 тысяч до 177,5 тысяч), произошло снижение удельного веса подростковой преступности (с 6,9 % в 1999 году до 6,6 % в 2000 году). Следует, однако, отметить, что снижение произошло только по отдельным видам

правонарушений и преступного поведения В частности, число хулиганских проявлений, совершенных несовершеннолетними, увеличилось на 5,0 % (с 11,0 тысяч до 11,5 тысяч), мошенничеств — на 10,3 % (с 1,6 тысяч до 1,8 тысяч) (Положение детей в России, 2000)

На протяжении ряда лет просматривается тенденция повышения делинквентной и криминальной активности младших подростков Количество подростков, состоящих на учете милиции за совершение общественно опасных деяний до достижения возраста наступления уголовной ответственности, составляет на сегодняшний день 108,3 тысяч человек Это 26 % от общего чис-

ла подучетных, то есть каждый четвертый. Ежегодно более 100 тысяч подростков с общественно опасным поведением нуждаются в применении специальных мер воспитательного воздействия При этом количество мест в соответствующих учреждениях составляет всего лишь 10 % от реальной потребности.

Продолжает оставаться высокой криминальная активность детей и младших подростков. По данным МВД России, в 2000 году число подростков, поставленных на учет за совершение общественно опасных деяний в возрасте до 14 лет, составило 66,7 тысяч человек, сократившись по сравнению с 1999 годом на 6,3 тысяч, или на 8,6 %.

Неуклонно растет в последние годы делинквентная и криминальная активность подростков женского пола. Их число среди несовершеннолетних, совершивших правонарушения и преступления, за последние 3 года увеличилось на 17,8 % (в 1998 году — 12,9 тысяч, в 1999-м — 15,1 тысяч, в 2000-м — 15,2 тысяч), доля девочек среди несовершеннолетних участников преступных деяний остается достаточно стабильной (8,6 %). Следует отметить рост числа девочек, состоящих на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних (в 1998 году — 52,6 тысяч, в 1999-м - 53,6 тысяч, в 2000-м - 54,1 тысяч).

В течение 2000 года в центры временной изоляции для несовершеннолетних правонарушителей было доставлено 30,0 тысяч детей и подростков, что на 45,5 % меньше, чем в 1999 году (55 тысяч), из них 3173 (10,6 %) не имели родителей, 999 (3,3 %) не имели опекунов и попечителей, 408 (1,4 %) ушли из специальных учебно-воспитательных учреждений. Такая динамика во многом объясняется принятием в 1999 году Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в соответствии с которым безнадзорные и беспризорные дети должны помещаться в учреждения социальной защиты населения

В последние годы отмечается постоянное снижение образовательного уровня состоящих на учете несовершеннолетних Так, по результатам предварительной статистической информации главного информационного центра МВД России за 1998 год, из общего количества подростков, состоящих на учете милиции, каждый третий (128 тысяч) имеет лишь начальное образование, а 2 % несовершеннолетних, состоящих на учете

(8,6 тысячи человек), не получили и начального образования (Инф. записка, 1999).

Данные за 2000 год еще более пессимистичны: среди подростков, задерживавшихся милицией, было выявлено свыше 44 тысяч, не имеющих даже начального образования (О положении детей в РФ, 2000). Приведенные факты позволяют говорить о том, что большинство этих подростков, по сути, представляют собой когорту социальных сирот, воспитанием и образованием которых родители не занимаются и которым уготована лишь суровая «школа улицы».

2015-06-28

2015-06-28 3047

3047