Известно, что многие факторы, определяющие физическую и умственную работоспособность, систематически изменяются в течение дня. Опыты, описанные в литературе, показали, что внутренний, так называемый «циркадианный» ритм синхронизирован с 24-часовым суточным циклом посредством внешних «увлекающих» (задающих ритм) факторов различного характера. Систематические исследования изменений работоспособности в течение суток позволили выявить значительные ее вариации.

У лиц, работающих в разное время суток, происходит десинхронизация внешних сигналов, задающих ритм, причем природные сигналы, зависящие от вращения Земли, не меняются, а некоторые социальные (необходимость выполнения той или иной работы в различное время суток) сдвигаются. Показано, что люди никогда не приспосабливаются к ночной работе на уровне своих биологических ритмов, и с этим необходимо считаться, однако в ходе ночных занятий у специалистов происходит определенная адаптация к таким работам в значительно большей степени, чем без таковых.

Особенностью же боевой работы специалистов является то, что им, как правило, приходится работать (выполнять задачи) в темное время суток, т.е. в условиях, когда работоспособность (физическая и умственная) понижена, с одной стороны, затруднено (а порой и невозможно) полноценное получение информации, поступающей от их органов чувств, с другой стороны. Следовательно, чтобы иметь преимущество над противником, у специалиста должны быть натренированы (развиты) его органы чувств таким образом, чтобы он смог получить информацию и в тех условиях, когда не тренированный подобным образом человек не получит ничего.

Возможно ли это?

Специалисты, занимающиеся по системе выживания А. А. Кадочникова, положительно отвечают на этот вопрос как в теоретическом плане, так и практически, имея в своем арсенале специальные методики по нетрадиционному развитию органов чувств.

На чем они основаны и что дают специалисту?

Специальные методики, используемые в системе выживания А. А. Кадочникова, по сути, есть систематизация широко известного, дополненная, в частности, методиками, адаптированными к условиям выполнения боевых задач, прошедшими практическую проверку в элитных спецподразделениях, использующих опыт фито- и рефлексотерапии, повышающих их эффективность.

В нервной системе человека взаимосвязано все. Однако скрытые качества человека проявляются далеко не у всех, а только у тех, кто либо тренировался по специальным методикам, либо у тех, кого заставила жестокая необходимость, у кого проявился специфический рефлекс преодоления того или иного жизненного препятствия. Внутренние психофизиологические резервы человека, пробужденные и вызванные к действию, многократно усиливают и увеличивают эффективность его нервной рефлекторной и физической деятельности. На этом принципе мобилизации внутреннего психофизиологического потенциала и была основана система боевой подготовки многих специальных подразделений в различных странах мира.

Например, в литературе много писалось и пишется о сверхъестественных способностях, достигнутых различными мастерами боевых искусств мира, в частности японских ниндзя. Насколько здесь переплетаются вымысел и правда, сказать трудно. Так, контрразведка царской России сталкивалась с ними (или лицами, выдающими себя за ниндзя) еще в прошлом столетии, когда некоторые из них были захвачены в плен и допрошены. Реальные способности японских разведчиков, выявленные еще в те далекие времена, действительно впечатляли.

Однако при близком медицинском изучении их «физиологического феномена» все оказалось гораздо проще, чем об этом говорилось тогда и пишется сегодня. Как оказалось, в природе (и человеке как одной из ее составляющих) все естественно и объясняется гораздо проще.

Зрение

Философ и физик Якоб Фридрих Фриз из Йены в 1818 г. опубликовал «Руководство по психологической антропологии», в котором писал: «Там, где речь идет о познании Природы, люди руководствуются тем, что они видят. Только зрение позволяет проникнуть за пределы Земли, до звезд, а на самой Земле оно дает больше всего впечатлений, охватывает самые дальние расстояния и обеспечивает максимальную легкость понимания. Зрячий человек воспринимает всю жизнь природы вокруг себя посредством света и цвета; глаз придает смысл нашему миру». Попытаемся рассмотреть физиологические аспекты «придания миру смысла».

Рассмотрим работу глаза более подробно, чтобы понять, в чем же заключаются проблемы с постановкой зрения специалиста.

То, что воспринимается зрением, есть результат взаимодействия сенсорных и двигательных механизмов глаза и ЦНС, поскольку как произвольные, так и непроизвольные движения глаз, головы и тела заставляют изображение окружающего мира на сетчатке смещаться каждые 200–600 мкс. Мозг создает целостную и непрерывную картину окружающего из последовательности дискретных изображений на сетчатке, которые слегка различны в левом и правом глазах (по законам геометрической оптики) и изменяются от одного момента фиксации взгляда к другому. Несмотря на смещение этих изображений, мы видим неподвижные предметы именно неподвижными, расположенными под одними и теми же углами к нам, т.е. в устойчивой системе координат.

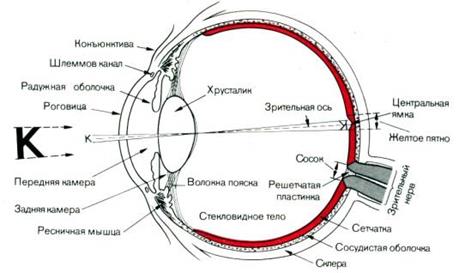

Общая схема глаза человека и схема формирования изображения в нем представлена на рис. 2.5.

Рис. 2.5. Схема горизонтального сечения глаза.

Движения, изменяющие направление взгляда наблюдателя, устанавливают глаз в такое положение, при котором изображение интересующего объекта попадает как раз в то место сетчатки, где острота зрения максимальная. Если этот объект достаточно крупный, взгляд проходит по всем его участкам за счет небольших резких скачков глаз (саккад). Эти активные моторные компоненты зрения выражаются такими терминами, как «сканирование», «обзор», «осмотр» и т. д. Только когда мы погружаемся мыслями в себя и не обращаем внимания на окружающее, наш взгляд направлен в «пространство».

Когда оба глаза движутся одинаково в системе координат внешнего пространства – вверх, вниз, влево или вправо, при этом веки поднимаются, когда мы смотрим вверх, и опускаются, когда мы смотрим вниз, движения глаз называются содружественными.

Когда движение одного глаза примерно зеркально симметрично движению другого относительно системы координат головы, движения глаз называются вергентными.

Если же точка фиксации взгляда перемещается издали все ближе и ближе, оба глаза совершают так называемое конвергентное движение (глаза сходятся в сторону переносицы). Если же осуществляется перевод взгляда с ближнего предмета на дальний, то глаза совершают так называемое дивергентное движение. При рассматривании объектов на большом расстоянии зрительные оси глаз расходятся до такой степени, что становятся практически параллельными друг другу.

Электромагнитное излучение в диапазоне длин волн от 400 до примерно 750 нм воспринимается человеком как свет. Важнейшим его источником для нас служит солнце. В случае радуги мы видим, как его желтовато-белый свет разделяется на свои составляющие – спектр разных длин волн.

Длинноволновые компоненты воспринимаются нами как красный цвет, а коротковолновые – как сине-фиолетовый.

В пределах видимого спектра монохроматическим называют электромагнитное излучение с очень узким диапазоном волн. Большинство окружающих нас предметов поглощает или отражает разное количество света в зависимости от длины его волны. Если спектральная отражательная способность объекта распределена в видимом диапазоне волн неравномерно, мы воспринимаем его поверхность как разноцветную.

Зрение базируется, прежде всего, на восприятии контрастов светлого и темного, а для поверхностей с неоднородной спектральной отражательной способностью – на восприятии цветовых контрастов. Именно за счет цветового контраста мы различаем объекты, между которыми нет физического контраста. Средняя яркость естественной окружающей среды варьирует в широких пределах:

- ночью при пасмурном небе она составляет примерно 10–6 кд/м2 (кд – кандела),

- в ясную безлунную ночь – 10–3 кд/м2,

- в полнолуние при безоблачном небе – 10–1 кд/м2,

- в солнечный день при наличии хорошо отражающих поверхностей (например, на снежном поле) – до 107 кд/м2.

Зрительная система приспосабливается к этому огромному диапазону посредством различных адаптационных процессов, которые позволяют зрению функционировать в диапазоне воспринимаемой энергии, крайние значения которой соотносятся друг с другом примерно как 1:1011. Однако реально при постоянном освещении оно должно адаптироваться в значительно более узком диапазоне – приблизительно 1:40, что соответствует различиям в средней отражательной способности большинства окружающих нас предметов, за исключением зеркальных поверхностей. Подстройку к сильно варьирующемуся уровню внешнего освещения облегчает наличие двух систем сетчаточных рецепторов с разными абсолютными порогами. При нормальном дневном свете работают колбочки (фотопическое зрение), а в сумерках и ночью палочки (скотопическое зрение).

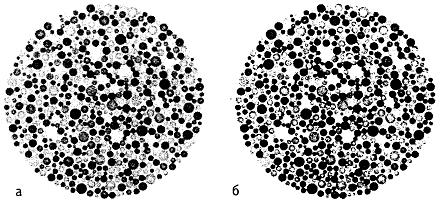

В первом случае (при фотопическом зрении) у предметов различимы как их яркость, так и окраска. Во втором случае (при скотопическом зрении) цвета не различаются, хотя даже и при свете звезд предметы не одинаковы по яркости. Переход между скотопическим и фотопическим называют мезопическим зрением. При нем возможно ограниченное цветоразличение. Общий вид предмета, формируемый зрением, при различном его освещении представлен на рис. 2.6.

Рис. 2.6. Предмет при: а – фотопическом зрении (дневное освещение) и б – скотопическом зрении (ночное освещение)

Как правило, мы воспринимаем окружающие предметы неизменными по форме и размеру, хотя на самом деле их угловые размеры и форма изображений на сетчатке непостоянны. Например, велосипедист в поле нашего зрения всегда кажется одинаковым по величине, независимо от расстояния до него. Колеса велосипеда воспринимаются как круглые, хотя на самом деле их изображения на сетчатке могут стать узкими эллипсами. Это явление постоянства формы и размера демонстрирует роль опыта в видении окружающего. Он влияет и на восприятие глубины внешнего пространства. Область в пределах нашей непосредственной досягаемости и поблизости от нее, доступная для взаимодействия с окружающими предметами, является «евклидовой», т.е. равные по длине отрезки в ней воспринимаются одинаковыми по всем направлениям. Однако для более дальнего окружения это не так. Можно убедиться в этом на собственном опыте. Если смотреть с высоты 100–150 м вниз, люди и машины там кажутся маленькими (игрушечными), однако если их же рассматривать на расстоянии 100 – 150 м по горизонтали, они сохранят свой «истинный» размер.

2015-06-28

2015-06-28 711

711