Лекция, отведен 1 час

1. Циклы и кризисы: причины, виды, фазы и особенности в России. Проблема выхода из кризиса.

2. Инфляция и антиинфляционная политика государства.

3. Безработица, методы борьбы с ней и особенности ее в России.

4. Социальная политика государства.

Циклы и кризисы: причины, виды, фазы и особенности в России. Проблема выхода из кризиса.

ЦИКЛ (греч. kyklos — круг) — совокупность процессов, работ, операций, образующих в совокупности законченную круговую последовательность.

Цикличност ь - это форма движения национальной экономики и мирового хозяйства как единого целого, предполагающая смену стадий развития экономики, экономического процесса. Она представляет собой волнообразное движение хозяйственной конъюнктуры (деловой активности) при регулярном чередовании ее подъемов и спадов (от кризиса до кризиса). Это движение от одного макроэкономического равновесия в масштабе экономики к другому. Ее можно рассматривать как один из способов саморегулирования рыночной экономики. Именно цикличность выступает в качестве одной из главных форм нарушения макроэкономического равновесия.

|

|

|

Выделяют несколько разновидностей циклов, но все они имеют следующие характерные признаки.

Наличие колебаний уровня производства. Неравномерность прироста, разные его величины не являются колебаниями. Колебание есть смена положительной динамики (увеличение производства) отрицательной динамикой (спадом), причем изолированные или хаотические колебания еще не есть цикличность. Периодичность, повторяемость колебаний. Экономическая динамика характеризуется волнообразностью – развитием через колебания, следующие одно за другим. Наличие в колебаниях повторяющейся единицы – цикла. К нему относится такая часть временной динамики производства, в которой движение экономики не повторяет себя. Последнее наблюдается в смежных колебаниях, т.к. каждое из них имеет и восходящую, и нисходящую ветви. Следовательно, цикл – это разнонаправленные части двух смежных колебаний: нисходящая ветвь первого (по времени) плюс восходящая – второго либо наоборот. Цикл также определяют как периодические колебания экономической и деловой активности. Он представляет собой интервал времени в развитии экономики, в течение которого происходит увеличение объема производства товаров и услуг, а затем сокращение, спад, депрессия и, наконец, снова рост.

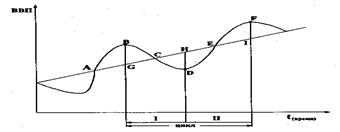

Общим для любых циклов является наличие в них высшей и низшей точек и обеих (нисходящей и восходящей) ветвей динамики производства. В единичном цикле уровень производства нисходит от высшей точки предыдущего цикла к минимальному значению настоящего цикла. Последнее называют спадом, завершающимся точкой максимального спада. Далее следует движение восходящей ветви к высшей точке рассматриваемого цикла – его пику. Эту часть цикла делят на оживление и подъем. Часть подъема, непосредственно примыкающую к пику, называют бумом.

|

|

|

Теория экономических циклов наряду с теорией экономического роста относятся к теориям экономической динамики, которая объясняет движение народного хозяйства. Если теория роста исследует факторы и условия роста как долговременной тенденции, то теория цикла- причины колебаний экономической активности во времени.

Направление и степень изменения совокупности показателей, характеризующих равновесное развитие экономики, образуют экономическую конъюнктуру. Конъюнктура — это последовательная связь между различными чередующимися ситуациями в экономике (conjungere — соединить две точки, от лат.). Экономическое развитие народного хозяйства не происходит равномерно. Оно скорее характеризуется в большей или меньшей степени регулярным повышением или понижением деловой активности. Отсюда различные виды происходящих в экономике колебаний.

Экономический рост не происходит равномерно, фазы с высокими, низкими и даже отрицательными темпами роста следуют одна за другой. Эти подъемы и спады в экономической активности напоминают волновое движение и обозначаются как конъюнктура. Отдельные фазы конъюнктуры длятся более одного года и совершают колебания вокруг долгосрочной тенденции. Они охватывают всю хозяйственную деятельность. Конъюнктурные колебания происходят с определенной закономерностью в форме волнообразного движения, которое называют экономическим циклом.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ -периодически повторяющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады в экономике. Каждый экономический цикл характеризуется особым сочетанием причинных факторов, природа которых распознается большей частью лишь задним числом. Об идеальном состоянии конъюнктуры можно говорить тогда, когда в национальной экономике установилось равновесие между предложением и спросом в условиях полной занятости. Для того чтобы проанализировать состояние и динамику конъюнктуры, необходимо иметь надежные данные. Эти данные называются экономическими индикаторами.

ИНДИКАТОР (от лат. indicator — указатель) — ориентирующий экономический показатель, измеритель, позволяющий в определенной степени предвидеть, в каком направлении следует ожидать развития экономических процессов. К ним относятся в первую очередь данные о промышленном производстве, поступлении заказов, динамике цен, безработице и внешней торговле.Эти экономические показатели образуют основу для конъюнктурных исследований.Задача исследования конъюнктуры состоит в том, чтобы проанализировать сложившуюся экономическую ситуацию (диагноз конъюнктуры) и предсказать экономическое развитие на ближайшие 6—12 месяцев (конъюнктурный прогноз).

В ФРГ, например, конъюнктурным анализом занимаются, среди прочих, министерства, Федеральный банк и научные институты. На основе анализов, предлагаемых исследователями конъюнктуры, правительство и Федеральный банк принимают решения в области экономической политики. Цель конъюнктурной политики заключается в том, чтобы посредством соответствующих экономических и финансово-политических мер сократить длительность фазы рецессии и смягчить остроту конъюнктурных колебаний.

Виды циклов чаще всего выделяются в соответствии с их продолжительностью.

Среднесрочные циклы – это циклы воспроизводства основного капитала и соответствующего изменения рыночной конъюнктуры. Характер изменения этих циклов зависит от того, какой фазе долгосрочного цикла они соответствуют.

|

|

|

Краткосрочные циклы – это колебания рыночной конъюнктуры, изменение соотношения «спрос – предложение» под влиянием сезонных и тому подобных факторов. Особенно наглядно такие циклы проявляются в сельскохозяйственном производстве, гостиничном и туристическом бизнесе и т.д.

Краткосрочные циклы действуют в рамках среднесрочных. Они имеют продолжительность примерно 3,5 лет и возникают на фазах подъема в виде кратковременных спадов или резкого замедления темпов роста, а также на фазах кризисов, характеризуясь некоторым кратковременным оживлением деловой активности, замедлением или прекращением падения производства. Подобное их проявление представлено на следующем рисунке.

Краткосрочные циклы получили название циклов Китчина, который их подробно описал в начале 20-х гг. Материальную основу этих циклов Дж.Китчин видел в колебаниях мировых запасов золота, отражавшихся на внешней торговле и на внутриэкономической конъюнктуре отдельных стран.

В современных условиях существование такого цикла связано главным образом с состоянием денежного рынка и рынков ссудных капиталов, прежде всего с нормой ссудного процента. Во время подъема, когда спрос на инвестиционные товары и на ссудный капитал достигает высокого уровня, норма процента может повышаться до такой степени, что инвестиционная активность ослабевает, в результате чего экономический рост замедляется или прекращается вообще. Но общая экономическая конъюнктура остается благоприятной и положение выправляется - рост после некоторой заминки продолжается. Во время кризиса падение спроса на ссудный капитал может вызвать понижение нормы процента до такого уровня, что некоторые предприятия начинают предъявлять спрос на ссудный капитал и соответствующие инвестиционные товары, несколько оживляя экономику в целом.

Долгосрочные циклы, или «длинные волны» Н.Д. Кондратьева – это последовательные периоды ускоренного и замедленного роста экономики со средней продолжительностью в 50-60 лет. теории «длинных волн» Н.Д. Кондратьева. Эта теория была обоснована им в таких трудах, как «Мировое хозяйство и его конъюнктура во время и после войны» (1922), «Спорные вопросы мирового хозяйства и кризиса (ответ нашим критикам)» (1923) и «Большие циклы конъюнктуры» (1925). Она позволяет осуществлять долгосрочное прогнозирование деловой активности в рамках средне и долгосрочных циклов, и, соответственно, выбирать наиболее эффективное направление и формировать оптимальную траекторию технико-экономического развития национальной экономики.

|

|

|

Н.Д. Кондратьев пришел к выводу, что долговременные колебания в экономике носят регулярный, циклический характер. Он также выделил комплекс социально-экономических процессов, развитие которых характеризуется долговременной периодичностью, и предположил наличие внутренней взаимосвязи между ними. Речь шла о неравномерности НТП и процесса накопления капитала, о скачкообразных изменениях в технологической структуре производства в условиях денежного обращения, о нарастании и ослаблении общественно-политических процессов и процесса вовлечения новых стран в систему мирового капиталистического хозяйства.

Проведя развернутое исследование экономического развития Англии, Франции и США с конца XVIII в., Н.Д. Кондратьев сумел обнаружить в мировом хозяйстве три больших цикла: I — с 1787 по 1814 г. (повышательная волна) и с 1814 по 1851 г. (понижательная волна); II — с 1844 по 1875 т. (подъем) и с 1870 по 1896 г. (спад); III — с 1896 по 1920 г. (новая повышательная волна). Средняя продолжительность «циклов Кондратьева» составляла 50—60 лет, а в их основу автор положил скачкообразный характер научно-технического прогресса, периодические революции в технике и технологии производства. Возникновение «длинных волн» связано с тем, что «пучки» крупных инноваций (например, изобретение двигателя внутреннего сгорания, автомобиля, самолета и т.д.) дают импульс экономической активности на несколько десятилетий, пока их влияние не сходит на нет.

Кондратьев считал, что «длинные волны» не могут быть объяснены случайными, привходящими причинами. По его мнению, основная причина их лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, достаточного для создания новых производительных сил. Причем действие указанной главной причины усиливается действием целого ряда вторичных факторов, среди которых он выделяет социально-экономические, политические, структурные, научно-технические и технологические. Так, начало подъема (повышательной волны) совпадает с моментом, когда накопление и аккумуляция капитала достигают точки, в которой становится рентабельным инвестирование капитала в целях создания основных производительных сил и радикального переоборудования техники. Понижение же темпов экономического развития обуславливает усиленный поиск в области усовершенствований техники, а также восстановление процесса аккумуляции капитала в руках финансово-промышленных и других групп. Все это создает предпосылки для нового подъема и он повторяется вновь, хотя и на новой ступени развития производительных сил.

Согласно теории длинных волн Н.Д. Кондратьева научно-техническая революция развивается волнообразно с циклами протяженностью примерно в 50 лет. Длинные волны (циклы) имеют разную материальную основу. Н.Д. Кондратьев связывал их с обновлением пассивной части основного капитала: производственных зданий, сооружений, дорог.

За прошедшие 200 лет в истории технологической эволюции прошло пять волн и сложилось пять технологических укладов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УКЛАД - совокупность технологий, характерных для определенного уровня развития производства; в связи с научным и технико-технологическим прогрессом происходит переход от более низких укладов к более высоким, прогрессивным. Это целостное и устойчивое образование, в рамках которого осуществляется замкнутый цикл, включающий добычу и получение первичных ресурсов, все стадии их переработки и выпуск набора конечных продуктов, удовлетворяющих соответствующий тип общественного потребления.Технологический уклад характеризуется единым техническим уровнем составляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными потоками качественно однородных ресурсов, опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал и пр.

Во время первой волны (1785 - 1835 гг.) сформировался уклад, базирующийся на технологиях в текстильной промышленности с использованием энергии воды. Поскольку производились станки для текстильной промышленности, то, соответственно, развивалось и машиностроение.

Вторая волна (1830 - 1890 гг.) характеризуется механизацией производства практически всех видов продукции на основе парового двигателя, которым оснащался и транспорт - паровозы и пароходы.

Третья волна (1880 - 1940 гг.) ознаменовалась тем, что в производстве стала использоваться электроэнергия, получили развитие тяжелое машиностроение, электротехническая промышленность, нефть, химия, радиосвязь, телеграф. Появились крупные фирмы, картели, тресты. На рынке господствовали монополии и олигополии. Началась концентрация банковского и финансового капитала

Четвертая волна (1930 - 1990 гг.) охарактеризовалась дальнейшим развитием энергетики, масштабным производством и использованием нефти, газа, нефтепродуктов, синтетических материалов, развитием автомобильного и воздушного транспорта, массовым производством товаров длительного пользования. Появились и широко распространились компьютеры и программные продукты для них, радары. Атом используется в военных и затем в мирных целях. Организовано массовое производство на основе фордовской конвейерной технологии. На рынке господствует олигопольная конкуренция. Появились транснациональные и межнациональные компании, которые осуществляли прямые инвестиции на рынках различных стран.

Пятая волна (1985-2035 гг.) опирается на достижения в области микроэлектроники, информатики, биотехнологии, генной инженерии, новых видов энергии, материалов, освоения космического пространства, спутниковой связи и т. п. Происходит переход от разрозненных фирм к единой сети крупных и мелких фирм, соединенных электронной сетью на основе Интернет, осуществляющих тесное взаимодействие в области технологии, контроля качества продукции, планирования инноваций, организации поставок по принципу "точно в срок".

Экономический цикл принято подразделять на отдельные периоды, или фазы.

Существуют две основные классификации фаз циклического развития экономики: четырехфазная и двухфазная модели.

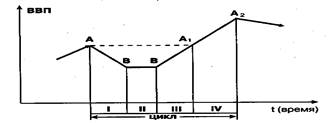

Четырехфазная структура цикла, называемая обычно классической, включает фазы кризиса, депрессии, оживления и подъема. Каждой из них свойственны определенные количественные характеристики и качественные особенности. Главным количественным параметром цикла выступает изменение таких объемных показателей, как валовой внутренний продукт (ВВП), валовой национальный продукт (ВНП) и национальный доход (НД). В прошлом на первое место ставился объем промышленного производства. Однако в настоящее время, учитывая существенное сокращение в сумме ВВП доли как промышленного, так и всего материального производства, более предпочтительным является рассмотрение изменений уровня ВВП в целом (последнее, разумеется, не означает, что внутри этого показателя не выявляется динамика отдельных его составляющих). Именно общее изменение объема производимой продукции (как материальной, так и нематериальной!) служит основанием деления классического цикла на четыре фазы (см. рис.). Рис. слева Современная (двухфазная) модель экономического цикла. I — нисходящая волна (сокращение производства), II — восходящая волна (подъем производства)

Рис. Четырехфазная классическая модель экономического цикла:

I — кризис, II — депрессия, III — оживление, IV — подъем. А — точка первого (предкризисного) максимального подъема производства. В — точка максимального спада производства. А1 — точка второго подъема, при котором достигается предкризисный объем производства. А2 — точка второго максимального подъема производства.

В первой фазе (кризис) происходит падение (сокращение) производства до определенного наименьшего уровня; во второй (депрессия) приостанавливается падение производства, но пока еще отсутствует какой-либо рост; в третьей (оживление) наблюдается увеличение производства до уровня его наивысшего предкризисного объема; в четвертой (подъем) рост производства выходит за пределы предкризисного уровня и перерастает в экономический бум. В данном случае три фазы (кризис, депрессия и оживление) представляют собой своеобразный «провал» на пути восхождения производства к более высокой количественной отметке.

Каждая из четырех фаз отличается специфическими и достаточно типичными чертами. Наиболее яркой чертой промышленного (среднесрочного, экономического) цикла является фаза кризиса.

КРИЗИС ЭКОНОМИЧЕСКИЙ (от греч. krisis — поворотный пункт) — резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы и в итоге — в снижении жизненного уровня, благосостояния населения. Промышленный кризис отличается от нарушения равновесия между спросом и предложением на какой-то определенный товар или в какой-то отрасли хозяйства. Он возникает как всеобщее перепроизводство.

Каждый кризис созревает в фазах оживления и подъема. Это период устойчивого расширения производства, в ходе которого увеличиваются доходы населения и растет совокупный потребительский спрос. На основе последнего предприниматели расширяют производственные мощности и увеличивают инвестиции. Растет спрос на средства производства, расширяется емкость рынка, снижается острота конкурентной борьбы. Однако, постепенно темпы роста производства начинают опережать темпы роста платежеспособного спроса. Когда разрыв между ними достигает определенной черты, наступает перепроизводство товаров, и, вместе с этим, экономический кризис.

Последний обнаруживает перенакопление капитала, которое выступает в трех формах: перепроизводство товарного капитала (выражается в росте объема нереализованной продукции); перенакопление производственного капитала (увеличение недогрузки производственных мощностей, рост безработицы); перенакопление денежного капитала (увеличение количества денег, не вложенных в производство, повышение ссудного процента). Общим результатом всего этого становится рост издержек производства, резкое падение цен и прибылей.

Главным проявлением кризиса является падение объемов производства и сокращение размеров ВНП. Для кризиса характерна отрицательная динамика ключевых экономических показателе й (объема производства, уровня зарплаты, прибыли, инвестиций, курсов ценных бумаг и проч.), кроме ставки ссудного процента, которая растет, т.к. из-за омертвления капитала в виде нереализованных товаров фирмы испытывают недостаток денежных средств для текущих платежей. Происходит также сужение деловой активности (реже заключаются торговые сделки, уменьшается объем финансовых операций, осуществляемых как в кредит, так и за наличный расчет и т.д.). Все это влечет за собой волну банкротств банковских, промышленных и других предприятий, вызывает рост безработицы и падение жизненного уровня значительной части населения страны. В результате уменьшается совокупный спрос, в ответ на это еще больше сокращается производство и, соответственно, предложение. В целом для этой фазы характерно превышение совокупного предложения совокупного спроса. Для обеспечения макроэкономического равновесия становится необходимым сокращение производства.

Неравновесие существует и на денежном рынке. Раз денежная масса отстает от товарной, то возникает нехватка денег, особенно на начальных этапах кризиса. Поэтому единственное, что может расти в период кризиса, это норма банковского процента, так как спрос на деньги превышает их предложение. Высокая норма процента при низкой прибыльности, а нередко и убыточности предприятий обусловливает низкую инвестиционную активность. В результате существует неравенство и между сбережениями и инвестициями.

Таким образом, во время кризиса обнаруживается нарушение макроэкономического равновесия, отражаемого в разных моделях, которые будут рассматриваться в следующей теме.

По времени кризис может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет, как это было во время Великого кризиса 1929 - 1933 гг.

Фазе кризиса свойственно достаточно большое многообразие форм. В качестве ключевой формы здесь непосредственно выступает циклический кризис перепроизводства, о котором собственно ранее и шла речь. Однако наряду с этой формой в рыночной экономике имеют место и такие кризисы, как промежуточный, частичный, отраслевой и структурный.

Промежуточный кризис лишь прерывает течение фазы оживления или подъема и не вызывает формирование нового цикла. Он отличается меньшей глубиной и продолжительностью, чем циклический кризис перепроизводства, и, как правило, имеет локальный характер.

Частичный кризис охватывает не всю экономику, а только определенную область экономической деятельности. К этой форме относятся, например, финансовые, валютные, банковские и биржевые кризисы.

Отраслевой кризис имеет сферой своего проявления какую-либо отдельную отрасль промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта и т.д.

Структурный кризис распространяется на отдельные сферы структуры национальной экономики, причем его продолжительность не всегда ограничивается временем одного цикла. К структурным обычно относят такие кризисы, как энергетический, сырьевой и т.п.

Наряду с негативными кризис имеет и положительные стороны. Он не только обнаруживает предел развития экономики, но и придает последнему мощный импульс. Кризис выполняет стимулирующую («очистительную», санирующую) функцию, т.к. он насильственно выбраковывает структуры экономики, которые оказываются вне пропорций общественного производства, ликвидирует предприятия с завышенными издержками, физически и морально устаревшими основными фондами, несовершенной технологией, устаревшей организацией труда, низкоквалифицированным персоналом.

Кроме того, кризис восстанавливает соотношение между объемами производимых товаров и денежным спросом, создает мощные побудительные мотивы к сокращению издержек и увеличению прибыли, ведет к усилению конкуренции. Он также создает стимулы для обновления капитала на новой технической основе.В целом кризис дает начало преимущественно интенсивному развитию экономики. Причем, чем полнее он корректирует диспропорции производства, тем круче и мощнее получается следующая восходящая ветвь цикла.

За кризисом часто следует достаточно продолжительная фаза депрессии, в ходе которой наступает определенная стабилизация.

ДЕПРЕССИЯ (от лат. depressio — подавление) — застой в экономике, характеризуемый отсутствием подъема производства и деловой активности, низким спросом на товары и услуги, безработицей. Депрессия после кризиса свидетельствует, что экономический кризис перешел в завершающую фазу и следует ожидать оживления, а затем и подъема экономики. Депрессия может длиться от нескольких месяцев до нескольких лет. Например, начавшаяся в 1933 г. после Великого кризиса депрессия длилась до 1938 г., то есть практически до самой войны.

Данная фаза характеризуется тем, что после ликвидации во время кризиса товарных запасов прекращается падение производства, но нет еще и роста. Соответственно, на низком уровне находится занятость населения, но рост безработицы уже прекратился, стабилизировались, хотя и на низком уровне, заработная плата и прибыль предприятий, не высока их деловая активность. Останавливается падение ключевых макроэкономических показателей. Цены, заработная плата, безработица стабилизируются на определенном уровне. Ставка ссудного процента понижается, т.к. деловая активность и соответственно спрос на деньги невелики. Выжившие после кризиса фирмы постепенно приспосабливаются к уменьшившимся размерам рынка, доходу потребителей и соответственно спросу. В отдельные отрасли государство, а затем и предприниматели начинают вкладывать инвестиции, порождая эффект мультипликатора. Начинается процесс обновления основного капитала, внедряются более современные технологии производства, постепенно формируются предпосылки для будущего экономического роста при возникновении так называемых «точек роста».

2015-06-28

2015-06-28 3514

3514