Автопром СССР был сформирован в специфических не рыночных условиях. С одной страны многие десятилетия действовал запрет на импорт зарубежных автомобилей, отвечающих растущим запросам потребителя, с другой стороны государственные монополисты-производители отечественных машин не испытывали проблем сбыта устаревшей сравнительно дешевой продукции на внутреннем рынке покупателей с ограниченными средствами. Кроме того, в СССР с большим опозданием осознали экологические проблемы автомобиля и не предпринимали действенных мер по снижению выбросов загрязняющих веществ в отработавших газах автотранспорта. В частности Россия была последней страной среди крупных производителей бензина, которая законодательно с 2003 г. запретила производство наиболее вредного для экологии этилированного бензина. Для сравнения, такой запрет в США был проведен в 70-х годах 20-го века. Для понимания вреда, который наносил атмосферному воздуху выброс свинца от сгорания этилированного бензина только в Новосибирской области, приведу данные доклада «Состояние окружающей среды в НСО в 2001 г.». Расчетный выброс свинца составлял 157 т/год, расчетный экологический ущерб воздуху – 56,7 млн. руб. (цены 2001 г.). При этом, свинец относится к загрязняющим веществам 1-го класса опасности (особо опасные) с величинами ПДК в объектах среды близкими к ртути.

При переходе России на рыночную экономику в страну буквально хлынул поток иномарок, главным образом подержанных. Для покупателя стало очевидно, что подержанная иномарка превосходит новую отечественную машину по всем показателям: цена, надежность, комфорт, топливная экономичность. Названное привело отечественное автомобилестроение к глубокому кризису.

Рассмотрим основные этапы отечественного автопрома.

Массовая автомобилизация СССР началась со строительством в 1966—1970 гг. Волжского автомобильного завода (ВАЗ) в Тольятти и развертыванием массового выпуска на его мощностях (первоначально 660 тыс. автомобилей в год, а с 80-х — 730 тыс.) легковых автомобилей марки Жигули. В 1976 в строй вошёл Камский автомобильный завод, строительство которого было начато в 1969. Годовая мощность предприятия была рассчитана на выпуск 150 тыс. грузовиков и 250 тыс. дизельных моторов. С его вводом доля дизельных автомобилей в грузовом парке СССР возросла с 7-8 % до 25 %. Было положено начало дизелизации ряда других советских автомарок: ЗиЛ, УралАЗ, ЛАЗ, ЛиАЗ и КАЗ.

К 1980-м в советском автомобилестроении, несмотря на очевидные успехи в массовом производстве (по 2,2 млн в 1985 и 1986) накопились кризисные явления типичные для эпохи застоя: фактически прекратился рост производства легковых автомобилей (стабилизировался на 1,3 млн в год), чрезмерно затягивались НИОКР, оставалось низким качество комплектующих и сохранялся устойчивый дефицит запчастей. В то же время в это десятилетие были освоены принципиально новые переднеприводные легковые модели с кузовами типа хэтчбек: ВАЗ-2108 «Спутник», Москвич-2141 «Алеко», ВАЗ-1111 «Ока» и ЗАЗ-1102 «Таврия» и подготовлено массовое производство дизельных среднетоннажных грузовиков ГАЗ-4301 и ЗИЛ-4331. С распадом СССР в 1991 советское автомобилестроение сконцентрированное преимущественно в России, Белоруссии и на Украине распалось на национальные автомобильные промышленности, судьба которых сложилась по-разному.

[ Российский постсоветский автопром

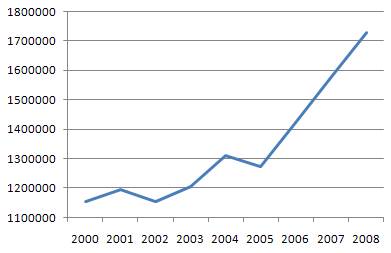

Производство автомобилей в России в 2000—2008 годах

С началом рыночных реформ в 1992, автомобилестроение России попало в полосу затяжного кризиса. К середине 90-х выпуск грузовых автомобилей сократился в 5,5 раз, автобусов большого класса в 10 раз, легковых автомобилей на треть. Кардинальное обновление производственных программ российских автозаводов оказалось практически невозможным из-за слабой финансовой системы (дороговизна кредитов) и чрезмерного давления на производство расходов по социальной сфере, доставшейся автопрому со времен СССР, а также морального старения и физического износа оказавшихся избыточными производственных мощностей. В результате остановились даже заводы АЗЛК и ИЖ, выпускавшие востребованные рынком легковые автомобили. В то же время, лидеры отрасли АВТОВАЗ, ГАЗ и АМО ЗИЛ смогли выпустить в 90-х новые модели: ВАЗ-2110, ГАЗ-3302/-2705/-3221 «Газель» и ЗИЛ-5301 «Бычок», позволившие им пережить наиболее тяжёлую фазу кризиса. После дефолта 1998 года российский автопром получил кратковременную передышку, были освоены новые модели ВАЗ-1118 «Калина», ГАЗ-31105 «Волга», ГАЗ-2217/2752 «Соболь» и ГАЗ-3310 «Валдай», но негативная тенденция сокращения доли рынка у отечественных производителей сохранилась. Большая часть российских автомобильных и моторных заводов была объединена в первой половине 2000-х в холдинги «Руспромавто» (ныне «Группа ГАЗ») и «Северсталь-авто» (ныне «Соллерс»). Начиная с 2002 в России нарастает сборка иномарок (в 2008 — 618,2 тыс.). В 2008 году российский автопром (по данным ОАО АСМ-Холдинг) произвёл 1,79 млн автомобилей (+7,4 % к 2007 году).[8] Доля производства иностранных моделей составила в сегменте легковых автомобилей 41,3 % (увеличение производства на 29 % к 2007 году), в сегменте грузовиков 7,9 % (+19,6 %) и в сегменте автобусов 9,8 % (+12,7 %). С массовым открытием сборочных предприятий иностранных компаний, начиная с 2009 их доля в национальном производстве должна ещё больше увеличиться несмотря на разразившийся кризис сбыта. После 2010 в России предполагается сборка свыше 1 млн автомобилей иностранных брендов в год.

В целях стимулирования российского автопрома в 2010 году в 19 регионах России стартует эксперимент по обмену старых автомобилей на новые: при сдаче в утиль автомобиля старше 10 лет потребитель получит сертификат номиналом 50 тысяч рублей, который сможет использовать для приобретения нового отечественного автомобиля, включая машины, производимые в режиме «промышленной сборки»[9].

2015-06-28

2015-06-28 2034

2034