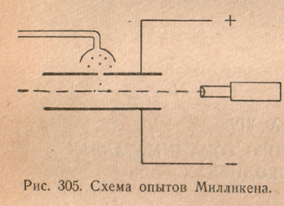

Схема опытов Милликена показана на рис. 305. Основной частью прибора является тщательно изготовленный плоский конденсатор, пластины которого присоединяются к источнику напряжения в несколько тысяч вольт. Напряжение между пластинами можно изменять и точно измерять. Мелкие капельки масла, получаемые с помощью специального пульверизатора, попадают через отверстие в верхней пластине в пространство между пластинами. Движение отдельной капельки масла наблюдают в микроскоп. Конденсатор заключен в защитный кожух, поддерживаемый при неизменной температуре, предохраняющей капельки от конвекционных токов воздуха.

Капельки масла при распылении заряжаются, и поэтому на каждую капельку действуют две силы: сила тяжести и сила, вызванная электрическим полем. Если U — напряжение между пластинами конденсатора, а d— расстояние между ними, то напряженность поля в конденсаторе есть Е =U/d. Поэтому на капельку с зарядом qдействует сила поля

Вторая сила складывается из веса капельки и гидростатической силы со стороны окружающего воздуха (силы Архимеда):

где а — радиус капельки, δ — плотность масла, δ0—плотность воздуха при условиях опыта, g — ускорение силы тяжести.

Подбирая должным образом знак заряда на пластинах конденсатора, можно сделать, направление силы F Е противоположным направлению F g. Если при этом F Е > F g то капелька будет двигаться вертикально вверх. Если F Е < F g, то капелька будет опускаться. Изменяя напряжение на конденсаторе, можно, очевидно, добиться и такого положения, чтобы обе силы были равны друг другу:

В этом случае капелька не будет ни опускаться, ни подниматься, а будет находиться в равновесии. Поэтому, определяя на опыте напряжение U, соответствующее равновесию капельки, и зная ее радиус а, можно по формуле (158.1) найти заряд капельки.

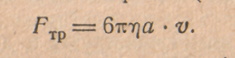

Для определения радиуса капельки наблюдают скорость ее движения в отсутствии электрического поля. Как известно из механики, на шар, движущийся с малой скоростью в вязкой среде, действует сила трения, пропорциональная скорости (закон Стокса):

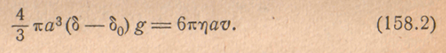

Здесь v — скорость движения шара, η — коэффициент вязкости среды. При установившемся движении шар приобретает постоянную скорость, при которой сила трения равна движущей силе Fg:

Измеряя скорость равномерного падения капельки v, можно по формуле (158.2) определить радиус капельки а.

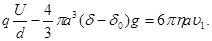

Практически удобнее не уравновешивать капельку, а измерять скорость ее движения. Если при наличии ноля капелька приобретает скорость v1, направленную вверх, то

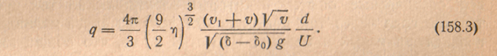

Скорость равномерного падения капельки v в отсутствии электрического поля определяется уравнением (158.2). Из этих двух уравнений можно исключить радиус капельки а, и тогда для заряда q получается выражение:

Поэтому, измеряя скорость равномерного движения капельки при наличии поля (v1) и без ноля (v), можно Найти ее заряд по формуле (158.3).

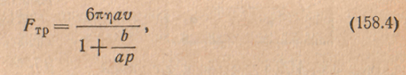

При точных измерениях заряда приходится еще учитывать, что для очень малых капель (радиус которых невелик по сравнению со средним свободным пробегом атомов газа) закон Стокса требует поправки. Более точное выражение для силы трения имеет вид:

где р — давление газа, b — постоянная. Если давление р измерено в см рт. ст., a в см, то для воздуха при температуре 23° С b = 0,000617. Из формулы (158.4) ВИДНО, ЧТО для введения необходимой поправки в выражение (158.3) нужно заменить в нем коэффициент вязкости η на η / (1+ b/ap).

В опытах Милликена сначала определяли заряд капельки q0, полученный ею при распылении. Затем в пространстве между обкладками создавались ионы, для чего воздух в конденсаторе подвергался действию рентгеновских лучей, ультрафиолетовых лучей или излучения радиоактивных препаратов. Ионы оседали на капельку, ее заряд ……

………….

2015-06-24

2015-06-24 449

449