Основным динамическим параметром ЛЭ является его быстродействие, определяемое скоростями перехода из одного состояния в другое. Быстродействие ЦУ определяется задержками сигналов, как в ЛЭ, так и в цепях их межсоединений.

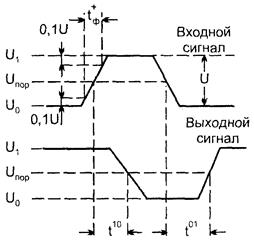

Временные диаграммы переключения инвертирующего ЛЭ (рис. 9) показывают длительности характерных этапов переходных процессов, отсчитываемые по так называемым измерительным уровням. Моментом изменения логического сигнала считают момент достижения им порогового уровня. Часто за пороговый уровень принимают середину логического перепада сигнала, т. е. (U 0 + U 1)/2. Иногда пороговый уровень указывается более точно в паспортных данных элемента. На временных диаграммах показаны задержки распространения сигнала при изменении выходного напряжения элемента от U 1 до U 0 и обратно (t 10 и t 01). Очень часто для упрощения расчётов пользуются усреднённым значением задержки распространения сигнала t з = (t 10 + t 01)/2.

Рис. 9. Временные диаграммы процессов переключения ЛЭ

Следует обратить внимание на то, что усреднение согласно приведённому соотношению не относится к технологическому разбросу задержек. Также следует заметить, что справочные данные о задержках соответствуют определённым условиям измерений, указанным в справочниках. Если условия работы элемента отличаются от условий измерения, то может потребоваться коррекция справочных данных.

На быстродействие ЦУ влияют также ёмкости, на перезаряд которых требуются затраты времени. В справочных данных приводятся входные и выходные ёмкости ЛЭ, знание которых позволяет подсчитать ёмкости нагрузки в узлах схемы. Для подключаемой к выходу элемента ёмкости приводятся две цифры: номинальная ёмкость нагрузки CL (L от Load – нагрузка) и предельно допустимая ёмкость С max . Первая ёмкость соответствует условиям измерения задержек сигналов, так что именно для неё справедливы значения задержек сигналов, приведённые в справочных данных. Если реальная нагрузочная ёмкость отличается от номинальной, то изменятся и значения задержек. Значения реальных задержек можно оценить с помощью соотношения

t з = t з.н + k Δ C,

где t з.н – номинальное значение задержки; Δ C = С – CL; С – фактическое значение нагрузочной ёмкости; k – коэффициент, величина которого задаётся для каждой серии элементов индивидуально.

Предельно допустимая ёмкость указывает границу, которую нельзя нарушать, поскольку при этом работоспособность элемента не гарантируется.

Разумеется, при подсчёте ёмкостей в узлах ЦУ учитываются и ёмкости межсоединений (монтажные ёмкости).

2015-07-04

2015-07-04 1149

1149