Ёмкостные накопители запасают энергию электрического поля.

Источник электропитания может быть как постоянного, так и переменного тока в виде электромагнитных генераторов или статических устройств.

При замыкании коммутатора зарядной цепи и разомкнутом коммутаторе разрядного устройства батарея конденсаторов заряжается от источника питания. В емкостной батарее за время зарядного процесса tз накапливается энергия, (дж)

Wи =

где Сн – ёмкость конденсатора, Ф,

U – напряжение зарядки, В.

От источника питания за время tз потребляется средняя мощность Рср.з = Wн · tз-1. Разряд происходит за время tр ≤ tз при замыкании коммутатора зарядного устройства. В нагрузке выделяется разрядная мощность Рн = Wн · tр-1· ηр, где ηр – КПД разрядки контура.

При tр << tз на интервале времени разряда происходит многократное увеличение мощности по отношению к средней, потребляемой от источника питания на интервале времени зарядного процесса tз.

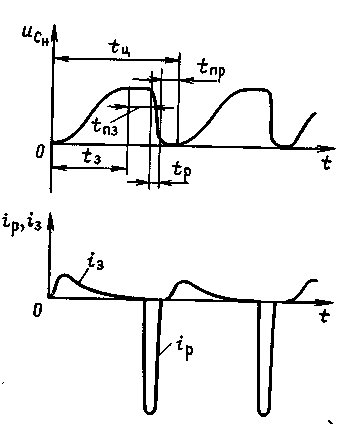

На рис.1 показан периодический процесс «заряд-разряд». Между зарядом и разрядом в общем случае существует послезарядная пауза tпз, а после заряда, перед повторением следующего цикла, послеразрядная пауза – tпр. Таким образом, период зарядно-разрядного цикла tц = tз + tр + tпз + tпр.

|

|

|

Рис. 1. Циклограмма режима работы ёмкостного накопителя

На циклограмме (рис.1) показаны зарядный iз (t) и разрядный iр(t) токи неизменного направления и напряжения на ёмкостном накопителе неизменной полярности в циклическом режиме «заряд-разряд». Такой режим обычно имеет место при использовании источника питания постоянного тока.

После заряда на интервале tпр напряжение на ёмкостном накопителе может быть как равно 0, так и некоторому остаточному значению Uсо.

Зарядно-разрядные процессы накопителя характеризуются следующими основными параметрами:

- передаваемой в разрядный контур энергией

Wн =

где Uр и Uсо – напряжения на накопителе перед разрядом и остаточные напряжения на накопителе после разряда в конце предшествующего цикла;

- среднециклической мощностью

Рср.ц = Wн / tц;

- мгновенной зарядной мощностью, потребляемой накопителем

Р Cн (t) = uСн (t) · iз (t);

- коэффициентом преобразования мощности

Кр = (Wн · tр-1 · ηе) / (Wн · tц-1) = Рн / Рср.ц >> 1.

КПД зарядного контура

ηз = Wн / (Wн + Wп),

где Wн - энергия потерь, выделенных в виде теплоты в накопителе, сопротивлениях зарядной цепи и источника электропитания;

КПД разрядного контура

ηр = Wр.н / Wн,

где Wр.н – энергия, выделенная в нагрузке в процессе разряда.

Удельные характеристики конденсаторов ёмкостных накопителей оценивают по отношению к объёму или массе. Удельная энергия по объёму Vк и массе Mк конденсатора определяется отношениями

|

|

|

Wк Vуд = Wк / Vк; Wк Муд = Wк / Mк ,

Wк - запасаемая в конденсаторе энергия.

Типы конденсаторов

В различных типах конденсаторов ёмкостных накопителей используют газообразные, жидкие и твёрдые диэлектрики.

По типу диэлектрика конденсаторы подразделяются на следующие основные группы:

- воздушные;

- с твёрдым диэлектриком (слюдяные, керамические, бумажные, плёночные);

-с жидким диэлектриком (масляные, водяные и т.п.);

- электролитические и с двойным электрохимическим слоем;

- бумажно - масляные;

- плёночные с вакуумной пропиткой диэлектрика.

Воздушные конденсаторы, конденсаторы с твёрдым диэлектриком и электролитические используются в основном в радиотехнике, автоматике и бытовых приборах.

Конденсаторы с жидким диэлектриком в настоящее время находят ограниченное применение. Масляные конденсаторы применялись раньше в ёмкостных накопителях. Современные ёмкостные накопители выполняются с плёночными и плёночно-бумажными конденсаторами с вакуумной пропиткой диэлектрика, а иногда и с бумажно - масляными. В некоторых случаях при низких напряжениях ёмкостного накопителя (не более 100 – 200 в) и положительных температурах (не более 40 0С) применяют электролитические конденсаторы.

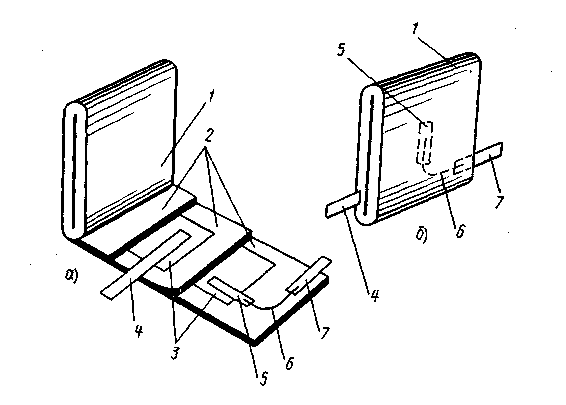

Основным элементом активного объёма конденсатора является секция (рис. 2). Наиболее распространённым типом секций является рулонная секция. Для секций со скрытой фольгой ширина фольги несколько уже плёнки – на удвоенное значение закраин, составляющее 7 – 10 мм. В секциях с выступающей фольгой ширина фольги выбирается так, чтобы фольга выступала с каждого торца секции на 2-3 мм от краёв плёнки, что позволяет все витки фольги соединять с торцевых сторон секции и сделать выводы обкладок, тогда как в первом случае выводы секций выполняются посредством металлических вкладышей.

Рис. 2. Полуразобранная (а) секция и секция в сборе (б): 1 —секция; 2 —конденсаторная бумага (пленка); 3— обкладка из алюминиевой фольги; 4, 5, 7 —металлические вкладыши (4, 7— выводы секции); 6 — плавкий предохранитель

В зависимости от номинальной ёмкости, напряжения и разрядного тока конденсаторы составляются из последовательно соединённых групп секций, каждая из которых может состоять из нескольких параллельно соединённых секций.

Большинство малоиндуктивных конденсаторов ёмкостных накопителей выполняются в металлическом баке либо с металлической крышкой, имеющей фиксационный малоиндуктивный коаксиальный вывод, либо с изолированной крышкой, имеющей выводы в виде двух болтов, разделённых изоляционной перегородкой. Пространство между изоляционной крышкой и стенками металлического бака заполнено конденсаторным маслом, которое выполняет роль изолятора и улучшает охлаждение.

2015-07-03

2015-07-03 286

286