Устройства на ПЗС

План

1. Цифровые ПЗС-структуры

2. Аналоговые ПЗС-структуры

3. Запоминающие устройства на ПЗС

Цифровые ПЗС-структуры

Цифровые ПЗС предназначены для обработки сигналов в виде дискретных функций и их можно разделить на структуры для арифметикологической обработки информации и структуры для хранения информации - запоминающие устройства.

В цифровые ПЗС можно включить регистры сдвига, логические и арифметические устройства, запоминающие устройства. В них информация представляется двумя уровнями зарядов, локализованных в потенциальной яме под затвором. Состояние логической единицы определяется максимальным зарядовым пакетом в яме, состояние логического нуля - отсутствием заряда или величиной фонового заряда. Следует заметить, что цифровые устройства ПЗС являются устройствами динамического типа, так как необходима регенерация информации.

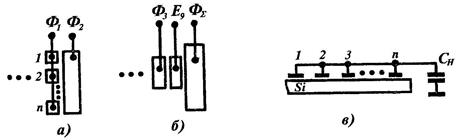

К основным аналоговым операциям относятся сложение, вычитание, умножение, умножение на весовой коэффициент, дифференцирование, интегрирование. Операцию аналогового сложения в зарядовой форме можно произвести различными способами, зависящими от конструкции ГОС. В схемах параллельного сложения зарядовые пакеты величиной Q1, Q2, Q3 передаются по п параллельным каналам ПЗС (рис. 4.15.а). Суммирующий элемент должен иметь зарядовую связь с элементами цепочек. Суммирование осуществляется путем слияния всех зарядов в q1 параллельных цепочках в потенциальную яму суммирующего элемента, т. е.

,

,

где QΣ - суммарный заряд, который должен уменьшаться в потенциальной яме суммирующего элемента емкостью СΣ.

В схеме последовательного сложения между суммирующими последними тактовыми электродами расположен экранирующий электрод, создающий потенциальный барьер и препятствующий обратной передаче зарядов из суммирующего элемента (рис. 4.15.б). На суммирующий затвор подается импульс ФΣ, длительность которого больше периода следования тактовых импульсов. На срезе распределения фазы Ф3 очередной зарядовый пакет перетекает через экранирующий элемент в потенциальную яму суммирующего элемента и складывается с ранее переданными зарядами. Зарядовая емкость суммирующего элемента определяется условием:

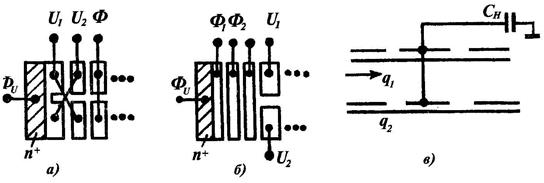

Рис. 4.15 – Схемы суммирования зарядовых пакетов: а- параллельный; б - последовательный; в - на плавающих затворах

Аналогичным способом зарядовые пакеты можно суммировать в плавающей диффузионной области. В каждый элемент поступает определенный зарядовый пакет. На общей шине находится емкостная нагрузка. Используя принцип суперпозиции, можно вычислить изменение потенциала при суммировании зарядового пакета на общей шине нагрузочной емкости. Полное изменение потенциала при поступлении зарядовых пакетов во все элементы определяется выражением:

Таким образом, выходной сигнал на плавающей шине будет пропорционален сумме зарядовых пакетов. Этот прием позволяет производить суммирование без разрушения зарядового пакета.

Операцию вычитания аналоговых сигналов можно производить различными способами (рис. 4.16). Одним из способов является формирование пакета заряда, пропорционального разности напряжений на электродах (рис. 4.16.а). В этом случае используются перекрестные связи затворов, которые управляются напряжениями аналоговых сигналов U1 и U2. Если U1>U2, то в верхнюю цепочку элементов заряд не поступает вследствие более глубокой потенциальной ямы в первом элементе верхней цепочки по сравнению со второй. Таким образом, после этапа экстракции электроны будут экстрагированы обратно смещенной n+-областью истока. В нижнюю цепочку будет введен зарядовый пакет величиной

q2=SC(U1-U2), q1=0

Рис. 4.16 – Схемы вычитания зарядовых пакетов: а- с перекрестными связями; б - с зарядом смещения; в - на плавающих затворах

Для случая U1<U2 заряд вводится только в верхнюю цепочку q1=SCД(U2–U1), q2 = 0. Итак, разность двух сигналов U2–U1 формируется в нижней цепочке, если разность положительная, и в верхней - при отрицательной разности. При считывании сигналов из обоих цепочек можно определить как разность потенциалов U1–U2, так и знак этой разности.

Другой способ предусматривает представление входных сигналов в виде зарядовых пакетов. Разностный сигнал преобразуется в нужную форму: в виде заряда или напряжения (см. рис. 4.16.б). Во входной элемент инжекции-экстракции вводится фиксированный зарядовый пакет q0. Этот заряд делится между двумя элементами, затворы которых находятся под напряжением U1 и U2.

При достаточно медленном спаде напряжения на шине Ф2, соблюдаются квазистатические условия передачи. Это означает, что поверхностный потенциал шины Ф2 и электродов U1 и U2 одинаковы и φ1=φ2. Если S1=S2=S3 и q1+q2=q0, то q1=1/2[q0+SCД(U1–U2)] и q2=1/2[q0+SCД(U2–U1)]. Таким образом, в верхней и нижней цепочке электродов будут передаваться заряды, отличающиеся от половинного заряда q0/2 на величину, пропорциональную разности входных сигналов (U1–U2). При считывании выходной сигнал будет смещен относительно среднего уровня, соответствующего q0/2 (при U1=U2), на величину, пропорциональную U2-U1.

Операцию вычитания можно реализовать на плавающих затворах (см. рис. 4.16.в). При этом используется эффект умножения потенциала затвора при передаче зарядового пакета в элемент с плавающим затвором. Если объединить два плавающих затвора и в один вводить заряд q1, а из другого выводить заряд q2, то заряд q1 вызовет понижение потенциала, а выводимый заряд q2 - повышение потенциала плавающего затвора. Результирующее изменение потенциала плавающей шины будет пропорционально разности зарядовых пакетов, передающихся по верхним и нижним цепочкам.

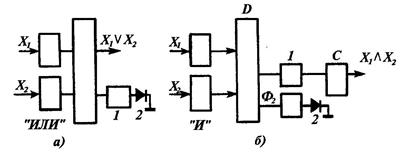

Операцию дифференцирования можно реализовать путем соединения плавающих затворов двух соседних разрядов (рис. 4.17.а). При этом зарядовый пакет Qn(nT) из элементов 1 экстрагируется и вызывает увеличение потенциала UA, одновременно в элемент 2 вводится зарядовый пакет Qn[(n+1)T], соответствующий следующей выборке сигнала. На плавающей шине формируется сигнал, пропорциональный разности двух зарядов или производной передаваемого аналогового сигнала.

Операция интегрирования сигнала является Обратной операции дифференцирования и осуществляется суммированием (накоплением) зарядовых пакетов.

На ПЗС-структурах выполняют аналогово-цифровые и цифро-аналоговые процессоры, мультиплексоры и демудьтиплексоры.

Мультиплексор, например, служит для временной задержки и накопления информации (рис. 4.17.6). Тактовая частота подбирается таким образом, чтобы задержка между отдельными входами была равна времени перемещения изображения между входными приемниками. При этом происходит когерентное сложение зарядовых пакетов. Важно отметить, что шумы складываются некогерентно.

Рис. 4.17 – Схемы дифференцирования и умножения сигналов (а) и мультиплексора (б)

Логические ячейки и операции могут быть реализованы с помощью уже рассмотренных устройств для производства арифметических операций.

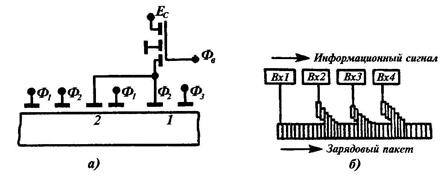

Подадим на входные электроды в отдельности или на оба сразу напряжение, соответствующее логической единице. Возникающий зарядовый пакет также будет иметь величину, соответствующую логической единице (рис. 4.17). С любого из входов Х1 или Х2, благодаря зарядовой связи, зарядовый пакет перемещается под общий электрод и дальше индицируется как логическая единица. Если же логическая единица подается сразу на оба входа Х1 и Х2, то на общем электроде будет удвоенный заряд. Для приведения удвоенного зарядового пакета в зарядовый пакет, соответствующий логической единице, формируют регулируемый сток заряда. Сток отделяется от потенциальной ямы под общим электродом потенциальным барьером, формируемым, например, с помощью ионнолегированной области. Высота барьера выбирается такой, чтобы в потенциальной яме оставался зарядовый пакет, строго соответствующий логической единице. Стоком является обратно смещенный p-n-переход.

На рис.4.18.а представлена логическая ПЗС-ячейка, выполняющая операцию логического сложения (ИЛИ).

Рис. 4.18 – Логические ПЗС - ячейки: а - функция "ИЛИ"; б - функция "И"

Логическая ячейка для операции логического умножения (И) строится аналогично ячейке типа ИЛИ. За время действия напряжения фазы Ф1 потенциальные ямы образуются под электродами D и С. Под электрод С заряд попадает только в том случае, если на оба входа Х1 и Х2 подаются одновременно зарядовые пакеты, соответствующие логической единице. После окончания действия фазового напряжения Ф1 начинает действовать напряжение Ф2. Этим напряжением зарядовый пакет перемещается на выход из-под электрода С, а из-под электрода D переводится в обратносмещенную область и затем экстрагируется.

По такому принципу конструируются логические ячейки, выполняющие комбинацию логических функций. Малые размеры логических ячеек позволяют формировать сложные арифметико-логические устройства.

Запоминающие устройства на принципах зарядовой связи легко реализуются с помощью ячеек аналоговой памяти. По существу эти ячейки являются конденсаторными МОП-структурами, в которых хранится зарядовый пакет или отсутствует вовсе. В первом случае говорят о хранении логической единицы, в другом - логического нуля. Объединенные в линейки такие ячейки образуют регистры сдвига.

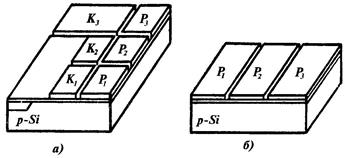

Постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) состоит из накопителя с однократной записанной информацией и системы вывода информации на регистрах с зарядовой связью.

Один из вариантов ПЗУ на ПЗС для хранения аналоговых сигналов содержит регистр сдвига, связанный с МОП-конденсаторами, размеры которых соответствуют записанной информации. На рис. 4.19а изображен отдельный элемент такого устройства, где трехтактный регистр Р1-РЗ непостоянно связан с конденсаторами постоянной памяти К1-КЗ. В режиме считывания на выбранный конденсатор подается напряжение и под его электродом накапливается заряд, пропорциональный площади последнего. Затем напряжение подается на выбранный электрод, и заряд передается в регистр. Это выполняется одновременно во всех элементах, так что регистр принимает параллельный код, который затем поступает к выходному усилителю.

Рис. 4.19 – ПЗУ на ПЗС: а - элементы памяти вне регистра; б - элементы, совмещенные с электродами переноса

Элементы хранения отделены от регистра подобно фоточувствительным элементам в фотоприемниках со строчной разверткой. Однако они могут быть совмещены с электродами переноса, как показано на рис. 4.19.б. При этом информация представлена величиной заряда, встроенного в электродный диэлектрик. Наличие такого заряда приводит к модуляции поверхностного потенциала вдоль канала ПЗС, что позволяет считывать записанный заряд.

Операция считывания протекает в две стадии: вначале производится передача информации из постоянного накопителя в регистры ПЗС, затем -перенос зарядовых пакетов к выходу устройства. Первая стадия зависит от способа представления информации в накопителе, который при соответствующих управляющих сигналах определяет процесс генерации зарядовых пакетов, степень заполнения ими потенциальных ям или распределение зарядов между соседними элементами.

Информация записывается в диэлектрике, что обусловливает различное пороговое напряжение у электродов и одновременно различную управляющую способность. При подаче напряжения на электроды выбранной фазы под ними образуются потенциальные ямы различной глубины. Заполнение их зарядом, за счет естественной термогенерации, создает зарядовый рельеф, отображающий ранее записанную информацию. Для ускорения заполнения ям "опрашивающие" заряды подводят с помощью самого ПЗС.

Репрограммируемое постоянное запоминающее устройство (РПЗУ) на ПЗС позволяет перезаписывать информацию в процессе работы в соответствии с введенным в него массивом зарядовых пакетов. Из некоторых способов хранения информации перепрограммирование допускает лишь заряд, встроенный в диэлектрик, но сам диэлектрик должен быть усложнен: диэлектрик с захватом заряда и диэлектрик со встроенным плавающим затвором.

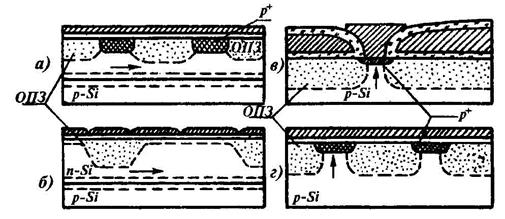

Рис. 4.20 – Комбинация элемента ПЗС с канальным транзистором: горизонтальный канал → транзистора поперек (а) и вдоль канала ПЗС (б); вертикальный канал ↑ транзистора со стоком в отверстии электрода ПЗС (в) и в виде изолирующей диффузионной области (г)

Запоминающее устройство с произвольной выборкой по считыванию (ЗУПВ) на ПЗС позволяет считывать информацию из произвольной ячейки «матрицы. В их основе лежит матрица ПЗС с дополнительной системой электродов, обеспечивающих произвольную выборку. Как известно, произвольная выборка возможна и в приборах с инжекцией заряда, но зарядовое считывание в матрицах большого объема дает очень слабые выходные сигналы, налагает чрезмерно жесткие требования на ее элементы, в особенности на усилители считывания. Более перспективным представляется использование токового считывания. В этом случае заряд, хранимый элементом, модулирует протекающий в нем ток. В такой структуре элемент ПЗС фактически объединен с канальным транзистором. Допустимы различные способы токового считывания при ориентации канала транзистора в различных направлениях по отношению к каналу ПЗС (рис. 4.20): горизонтальном (а, б) и вертикальном (в, г). Области стока и истока канального транзистора могут быть введены дополнительно, но можно использовать и структуры, входящие в ПЗС-подложку, например. области изолирующей "стоп"-диффузии. При горизонтальном канале на подложке необходимо наличие слоя противоположного типа проводимости. Для вертикального канала размеры стока должны быть меньше глубины области пространственного заряда.

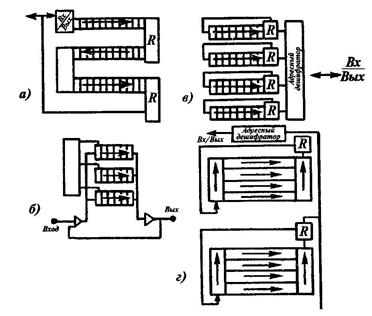

Итак, ЗУ строятся на основе регистров сдвига, позволяющих реализовать в ячейках два устойчивых состояния "1" или "0" и перемещать информацию по регистру. По методу поиска адреса ячейки памяти ЗУ делятся на устройства с произвольным и последовательным доступом информации. ЗУ с произвольным доступом позволяют использовать в любой момент времени любую ячейку и имеют число выходов блока выборки, равное числу адресов блока запоминания. ЗУ на основе регистров сдвига на ПЗС относятся к устройствам с последовательным доступом к информации. Для увеличения времени хранения информации зарядовые пакеты непрерывно циркулируют по ПЗС-структуре путем передачи их с выхода на вход через устройство регенерации, позволяющее компенсировать утечку и рассасывание зарядов.

Конструктивно ЗУ организовываются по различным схемам (рис. 4.21). Регистры сдвига могут быть объединены в виде серпантинно-петлевой структуры (а) с элементами регенерации (R). Перспективными также являются структуры ЗУ с произвольной выборкой (б) и со строчной адресацией (в). Структуры с последовательно-параллельно-последовательной адресацией (ППП) образуют регистр, состоящий из матрицы параллельно включенных регистров сдвига с последовательным переносом двух регистров - входного и выходного. Информация последовательно заносится в верхний регистр, затем переносится параллельно в матрицу и в ней построчно сдвигается. Достигнув выходного регистра, информация заносится в него, а затем последовательно сдвигается к выходному устройству. Структура типа ППП должна содержать элементы регенерации (R), восстанавливающие уровень зарядовых пакетов.

ЗУ на ПЗС большой емкости строятся по блочной структуре или с блочной выборкой.

Основной областью применения ЗУ на ПЗС является буферная память. Так замена буферной памяти на магнитных дисках в ЭВМ позволит резко сократить габариты, потребляемую мощность, другие технические характеристики.

Рис. 4.21 – Структурные схемы ЗУ на ПЗС: а - серпантино-петлеобразная; б - с произвольной выборкой блоков; в - сострочной адресацией; г - последовательно-параллельно-последовательная

Плотность записи информации в ЗУ на ПЗС может достигать 105 бит/см2 при скорости записи и считывания 5 Мбит/с. К недостаткам ЗУ на ПЗС следует отнести ограниченное время хранения информации в ЗУ, а также энергозависимость схем.

2015-07-21

2015-07-21 1646

1646