| Номер события | Сроки свершения события, сут. | Резерв времени R (i), сут. | |

| ранний t p(i) | поздний t п(i) | ||

Обратим внимание на то, что в рассматриваемой сети работа (2,7) обладает большим полным резервом по сравнению с работой (6,10) – R п(2,7) = 23 > R п(6,10), однако имеет вдвое больше коэффициент напряженности: К н(2,7) = 0,52 против К н(6,10) = 0,26, что объясняется разным удельным весом полных резервов работ в продолжительности отрезков максимальных путей, не совпадающих с критическим путем.

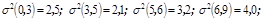

Проведем оценку вероятности выполнения ТЭП (см. рис. 17) за установленный директивный срок Т д = 63 сут. При условии, что дисперсии продолжительности работ критического пути равны:

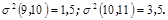

Для этого, используя формулу (2.31), вычислим:

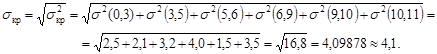

Теперь вычислим искомую вероятность

Теперь вычислим искомую вероятность  :

:

т.е. можно с известным риском предполагать выполнение ТЭП за установленный директивный срок.

|

|

|

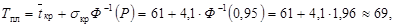

Для определения максимально возможного срока выполнения технологического процесса Т пл с надежностью (вероятностью)  = 0,95 воспользуемся формулой (2.38):

= 0,95 воспользуемся формулой (2.38):

т.е. с надежностью 0,95 срок выполнения ТЭП не превысит 69 суток.

Однако следует отметить, что для данного сетевого графика (см. рис. 17) мы можем найти лишь весьма приближенные оценки  и Т пл, так как на основании теоремы Ляпунова вывод о нормальном законе распределения случайной величины t кp правомерен лишь для достаточно большого числа критических работ, а в рассматриваемой сети их всего шесть.

и Т пл, так как на основании теоремы Ляпунова вывод о нормальном законе распределения случайной величины t кp правомерен лишь для достаточно большого числа критических работ, а в рассматриваемой сети их всего шесть.

Метод расчета непосредственно на сетевом графике предполагает определение всех временных параметров сетевой модели ТЭП прямо на самом графике. Этот метод весьма прост и удобен, так как исключает лишнюю переписку данных вследствие того, что все параметры заносятся непосредственно на сетевой график.

Одним из методов записи расчетных параметров ТЭП является многосекторный способ расчета сетевого графика. При этом способе каждый кружок, отображающий событие, делится на сектора, количество которых определяется степенью детализации расчетов параметров сетевой модели технологического процесса.

При четырехсекторном варианте деления кружка-события (рис. 18а) в верхнем секторе указывается номер (код) события (i), в левом – ранний срок наступления события { t р (i)}, в правом – поздний срок наступления события { t п (i)}, а в нижнем секторе записывается резерв времени события { R (i)}. Параметры работ записываются над соответствующими стрелками.

|

|

|

|

При многосекторном варианте кружок-событие делится на шесть и более секторов. Так при делении кружка-события на шесть секторов (рис. 18б) в верхнем среднем секторе проставляется номер (код) события, в нижнем противоположном – резерв времени (или календарная дата свершения события). В два верхних сектора заносятся ранние сроки начала и окончания работ, в два нижних соответственно поздние сроки окончания и начала работ. Слева принято фиксировать окончание работ, входящих в данное событие, справа начало работ, выходящих из данного события. Если же в событие входит или из него выходит более чем одна работа, то верхний левый сектор и нижний правый дополнительно делятся на более мелкие сектора по числу входящих и выходящих работ.

Для сетевых графиков ТЭП целесообразно применять четырехсекторный вариант фиксации параметров (см. рис. 18а), так как для анализа сетевой модели наибольшую ценность имеют такие параметры, как резервы времени работ и событий, а также сроки наступления событий. Поэтому необходимость записи ранних и поздних сроков начала и окончания работ в сектора кружков-событий отпадает. Кроме того, при большом количестве работ, входящих (выходящих) в событие ухудшается обозримость и восприятие сетевого графика.

Сложность рассмотренного метода заключается в необходимости черчения сетевого графика с многосекторным делением кружков-событий.

В некоторых случаях проводится расчет сетевого графика ТЭП в масштабе времени. Для этого под сетевой моделью вычерчивается шкала времени с нанесенными на ней рабочими и календарными датами. Работы-стрелки изображаются на графике, как правило, горизонтально, а их длина, соответствует установленной продолжительности. При изображении работ в наклонном положении (полигональной форме) продолжительность работы и ее резерв времени определяются по проекции стрелки-работы на ось времени. Резервы времени изображаются пунктирными линиями, и их длина соответствует величине резерва в установленных единицах времени. При вычерчивании сетевого графика за основу принимаются работы критического пути, которые составляют непрерывную последовательность работ от исходного события до завершающего. В этом случае необходимость в аналитических расчетах отпадает.

Табличный метод расчета наиболее удобен тогда, когда сетевая модель представлена в виде списка работ. Расчет параметров заключается в последовательном заполнении таблицы по определенным правилам. При этом основным преимуществом табличного метода является возможность расчета основных параметров технологического процесса без построения сетевой модели, а его недостатком – трудность кодирования работ и отсутствие наглядности отображения исследуемого процесса.

Расчет параметров сетевых моделей может проводиться матричным методом, который позволяет получить некоторые параметры сети на основе списка работ с указанием их продолжительности. Сущность метода заключается в том, что все заданные работы представляются в виде матрицы, в клетках которой записаны продолжительности соответствующих работ. Для записи вычисляемых ранних и поздних сроков свершения событий к матрице присоединяются соответственно дополнительный столбец и строка.

В ходе анализа сетевого графика необходимо:

а) отыскать критический путь;

б) оценить напряженность как отдельных работ, так и всех полных путей;

в) распределить работы по различным зонам напряженности.

При этом, в случае необходимости, разрабатываются предложения по корректировке структуры и параметров сетевого графика ТЭП в целом.

Таким образом, конечной целью планирования эксплуатации ВВТ является разработка календарных план-графиков ТЭП, наличие которых существенно облегчает организацию работ, обеспечение трудовыми, материальными, энергетическими и другими видами ресурсов, так как заблаговременно становится известно, к какому моменту времени и на какое рабочее место, а также в каком количестве необходимо обеспечить требуемый ресурс.

|

|

|

Однако до сих пор мы говорили лишь о расчете временных параметров ТЭП и не затрагивали непосредственно вопросов их оптимизации, которая заключается в установлении наилучших, в некотором смысле, вариантов технологической последовательности работ (структуры ТЭП) и сроков их выполнения в сложившихся условиях эксплуатации ВВТ, ресурсных и других ограничениях. Изучению методов оптимизации технологических эксплуатационных процессов посвящена следующая глава.

2015-07-21

2015-07-21 1136

1136