Радиоактивные отходы (РАО) — отходы, содержащие радиоактивные изотопы хим-их элементов и не имеющие практической ценности. Согласно российскому «Закону об исп-ии атомной энергии» РАО — это ядерные материалы и радиоактивные вещества, дальнейшее исп-ие которых не предусматривается. РАО могут образовываться:

- в газообр-ой форме, напр-р, вентиляционные выбросы установок, где обрабатываются радиоактивные материалы;

- в жидкой форме, напр-р жидкие высокоактивные отходы, образующихся при переработке отработавшего топлива;

- в твёрдой форме (загрязнённые расходные материалы, стеклянная посуда из больниц, медицинских исследовательских установок и радиофармацевтических лабораторий, остеклованные отходы от переработки топлива или отработавшего топлива от АЭС, когда оно считается отходами).

РАО делятся на:- низкоактивные (делятся на четыре класса: A, B, C и GTCC (самый опасный);

- среднеактивные;

-высокоактивные.

У низкоактивных РАО тепловыделение чрезвычайно мало. У среднеактивных оно существенно, но активный отвод тепла не требуется. У высокоактивных РАО тепловыделение настолько велико, что они требуют активное охлаждение.

|

|

|

Наиболее разработанными методами утилизации муниципальных РАО, т.е отходов не связанных с деят-ю АЭС и военно-промышленного комплекса, явл-ся цементирование, остекловывание, битуминирование, сжигание в керамических камерах и последующее перемещение продуктов переработки в спецхранилища («могильники»). На спецкомбинатах и пунктах захоронения РАО сжигают до минимальных размеров в прессовочной камере. Полученные брикеты помещают в пластиковые бочки, заливают цементным раствором и отправляют в хранилища («могильники»), врытые в землю на,5—10 м. По другой технологии — их сжигают, превращают в пепел (золу), упаковывают в бочки, цементируют и отправляют в хранилища.

Для утилизации жидких РАО исп-ют методы остекловывания, битуминирования и др. При остекловывании при температуре 1250—1600 °С обр-ся гравированные стекла, кот-ые также заковывают в цемент и в бочки, а затем отправляют в хранилища. Разработан метод захоронения особо опасных РАО в подземные емкости различных геологических формаций (массивы каменной соли, скальных грунтов и др.) на глубину не менее 600 м.

Последствия применения технологии К след-ая: 1)возврат имеющихся в отходах питательных вещ-в в оборот экосистем. 2)уменьшение кол-ва в-в при несоот-ой обр-ке кот-ой загр-ся почва и атм-ра. Полезное исп-ие орг-их отходовых продуктов в компосте (листья, трава..и т.д), 3)обеспечение экон-ой эф-ти технологии К.

Параметры аэробного процесса.

1)влажность – оптимальное содер-е влаж-ти 40-60%. В сухой среде замедляется активность микроорганизмов, а в слишком влажной среде создается анаэробное разложение в выделением газов. При соед-ии сухого матер-ла (листьев, сух-х ветвей) уменьшает содер-ие влажности.

2)тем-ра- эфф-ая тем-ра К от 32-600С. Если тем-ра выше или ниже этого интервала, то замедляется действие микроорг-ов.

3)соот-ие углерода и азота. Бактерии и грибки, кот-ые нах-ся в компосте исп-ют углерод как источник пищи и синтезируют протеины, исп-уя азот. Недостаток азота замедляет процесс К, а избыток азота соз-ет аммиак с неприятным запахом. Оптимальное соот-ие примерно 30:1. Если необ-м допол-ый углерод к компосту присоед-ют составляющие с высоким содер-ем углерода, напр-р листья. Если необ-м азот доб-ют свежую траву или навоз.

4)кислород- для процесса К. необ-мо опр-ое количество кислорода. Это достигается искусственной вентиляцией или доп-ый мех-м перемешивания компоста. Большое количество кислорода высушит и остудит компост.

Сущность процесса К.

Первая стадия. Сбор. Идеальное сырье для К. – незагр-ые (без примесей) биолог-ки разлаг-ся орг-ие отходы с высоким содер-м углерода, чтобы регулировать содер-ие компоста надо знать откуда приходит отходы, поэтому соотв-ая система сбора это гарант качества компоста. Если нет централизованной системы сбора надо правильно инфор-ть население как отсортировать орг-ие отходы.

Вторая стадия. Сортировка. У центр-ых систем сбора имеются 3 гл-ые цели: а) собрать материал для переработки; б)изъять инертные материалы из потока отходов; в)отсортировать хим-ие загр-ли.до К. отходов производят уменьшение их размеров до оптимальных (от 1 до 5 см в диаметре).

Третья стадия.К. – экзотермический процесс во время кот-х выделяется энергия и масса перегривается. Экзо-ий хар-р процесса значительно ускоряет разложение целлюлозы, протеинов, биополимеров, отдельных пестицидов. Если обеспечивать оптим-ые условия К., то биолог-ий процесс разложения происходит намного быстрее по срав-ию с ест-ым процессом. Чтобы сбалан-ть соотн-ие питательных эл-ов растений, уменьшить потери азота и увеличить биолог-ую активность микроорг-ов к компосту перемешивают мин-ые удобрения фосфора (стабилизируют биотермические процессы, ускоряют гумификацию, связывают аммиачный азот) и калия (соли калия выравнивают в компосте питат-ые эл-ты, предотвращают зимой его замерзание).

Достигший готовности компоста имеет след-ие показ-ли: а)рыхлый, однородный с размером частиц не более 120 мм; б)влажность 60-70%; в)слабощелочная или нейтральная реакция среды рН не меньше 6; г)содержание орг-их вещ-в не менее 75%, сухих вещ-в 25-35%, азота 0,6%, фосфора 0,2%; д)нет патогенных микроорг-в в опасных конц-ях; е) в компосте допус-ся 1% нетоксичных чужеродных тел.

Для про-ва компоста в пром-ых усл-ях широко исп-ют открытые кучи или кучи накрываемой пленкой или брезентом, а также реакторы с подводом воздуха. Размер кучи 6 м в ширину и 2-3 м в высоту, длина кучи ограничивает размеры исп-ой площади и количество материалов предназ-ых для К. Основа у правильно-устроенного места для К должна быть изолированной. Важно отведение с\в с выбранного места, а также отведение дождевых вод и снега (им нельзя накапливаться). Собранную воду от осадков можно исп-ть для увлажнения компостной кучи предотвращая возникновений фильтрации в почву. Чтобы получить качес-ый компост необ-мо обеспечить интен-ое смешивание компостного мат-ла и аэрацию. Для приготовления компоста необ-мой техникой явл-ся спецустройство для перемешивания кучи. Затем универсальный транспорт с доп-ми приспособлениями для пригот-ия и перегрузки кучи. Трансп-ая техника для перевозки массы. Чтобы ускорить процесс К и обеспечить оптимальный ход процесса прим-ют биореакторы закрытого типа. В биореакторах, чтобы орг-ие отходы быстрее разделились масса перемешивается и доп-но подводится воздух. Во время процесса перераб-ки поддер-ся опт-ые параметры разложения (влажность, тем-ра, рН, кол-во фос-ра и азота, соотношение углерода к азоту и угл-да к фосфору). Обеспечение этих условий дает возм-ть получения компоста до нескольких недель.

Последствия применения технологии К след-ая: 1)возврат имеющихся в отходах питательных вещ-в в оборот экосистем. 2)уменьшение кол-ва в-в при несоот-ой обр-ке кот-ой загр-ся почва и атм-ра. Полезное исп-ие орг-их отходовых продуктов в компосте (листья, трава..и т.д), 3)обеспечение экон-ой эф-ти технологии К.

Параметры аэробного процесса.

1)влажность – оптимальное содер-е влаж-ти 40-60%. В сухой среде замедляется активность микроорганизмов, а в слишком влажной среде создается анаэробное разложение в выделением газов. При соед-ии сухого матер-ла (листьев, сух-х ветвей) уменьшает содер-ие влажности.

2)тем-ра- эфф-ая тем-ра К от 32-600С. Если тем-ра выше или ниже этого интервала, то замедляется действие микроорг-ов.

3)соот-ие углерода и азота. Бактерии и грибки, кот-ые нах-ся в компосте исп-ют углерод как источник пищи и синтезируют протеины, исп-уя азот. Недостаток азота замедляет процесс К, а избыток азота соз-ет аммиак с неприятным запахом. Оптимальное соот-ие примерно 30:1. Если необ-м допол-ый углерод к компосту присоед-ют составляющие с высоким содер-ем углерода, напр-р листья. Если необ-м азот доб-ют свежую траву или навоз.

4)кислород- для процесса К. необ-мо опр-ое количество кислорода. Это достигается искусственной вентиляцией или доп-ый мех-м перемешивания компоста. Большое количество кислорода высушит и остудит компост.

Сущность процесса К.

Первая стадия. Сбор. Идеальное сырье для К. – незагр-ые (без примесей) биолог-ки разлаг-ся орг-ие отходы с высоким содер-м углерода, чтобы регулировать содер-ие компоста надо знать откуда приходит отходы, поэтому соотв-ая система сбора это гарант качества компоста. Если нет централизованной системы сбора надо правильно инфор-ть население как отсортировать орг-ие отходы.

Вторая стадия. Сортировка. У центр-ых систем сбора имеются 3 гл-ые цели: а) собрать материал для переработки; б)изъять инертные материалы из потока отходов; в)отсортировать хим-ие загр-ли.до К. отходов производят уменьшение их размеров до оптимальных (от 1 до 5 см в диаметре).

Третья стадия.К. – экзотермический процесс во время кот-х выделяется энергия и масса перегривается. Экзо-ий хар-р процесса значительно ускоряет разложение целлюлозы, протеинов, биополимеров, отдельных пестицидов. Если обеспечивать оптим-ые условия К., то биолог-ий процесс разложения происходит намного быстрее по срав-ию с ест-ым процессом. Чтобы сбалан-ть соотн-ие питательных эл-ов растений, уменьшить потери азота и увеличить биолог-ую активность микроорг-ов к компосту перемешивают мин-ые удобрения фосфора (стабилизируют биотермические процессы, ускоряют гумификацию, связывают аммиачный азот) и калия (соли калия выравнивают в компосте питат-ые эл-ты, предотвращают зимой его замерзание).

Достигший готовности компоста имеет след-ие показ-ли: а)рыхлый, однородный с размером частиц не более 120 мм; б)влажность 60-70%; в)слабощелочная или нейтральная реакция среды рН не меньше 6; г)содержание орг-их вещ-в не менее 75%, сухих вещ-в 25-35%, азота 0,6%, фосфора 0,2%; д)нет патогенных микроорг-в в опасных конц-ях; е) в компосте допус-ся 1% нетоксичных чужеродных тел.

Для про-ва компоста в пром-ых усл-ях широко исп-ют открытые кучи или кучи накрываемой пленкой или брезентом, а также реакторы с подводом воздуха. Размер кучи 6 м в ширину и 2-3 м в высоту, длина кучи ограничивает размеры исп-ой площади и количество материалов предназ-ых для К. Основа у правильно-устроенного места для К должна быть изолированной. Важно отведение с\в с выбранного места, а также отведение дождевых вод и снега (им нельзя накапливаться). Собранную воду от осадков можно исп-ть для увлажнения компостной кучи предотвращая возникновений фильтрации в почву. Чтобы получить качес-ый компост необ-мо обеспечить интен-ое смешивание компостного мат-ла и аэрацию. Для приготовления компоста необ-мой техникой явл-ся спецустройство для перемешивания кучи. Затем универсальный транспорт с доп-ми приспособлениями для пригот-ия и перегрузки кучи. Трансп-ая техника для перевозки массы. Чтобы ускорить процесс К и обеспечить оптимальный ход процесса прим-ют биореакторы закрытого типа. В биореакторах, чтобы орг-ие отходы быстрее разделились масса перемешивается и доп-но подводится воздух. Во время процесса перераб-ки поддер-ся опт-ые параметры разложения (влажность, тем-ра, рН, кол-во фос-ра и азота, соотношение углерода к азоту и угл-да к фосфору). Обеспечение этих условий дает возм-ть получения компоста до нескольких недель.

8. Сжигание (Сж) твердых отходов. Схема мусоросжигательного завода. Недостатки и достоинства этого метода.

Сж отходов с возвращением или без возвращения энергии – это один из самых распр-х в мире методов переработки отходов. Сж исп-ют для частично отсортированных отходов, в составе кот-х не больше 10-15% несгораемого материала. Для Сж исп-ют след-ие виды отходов – садовые отходы, больничные отходы, ил ст\вод, дравесина, текстиль, отходы неф-х продуктов, пищевой пром-ти, бумаж-ые и пласт-е мат-лы. Бытовые отходы сжигают в печах спецконструкции при тем-ре 850 0С. Чтобы сжигаемая масса в печах сгорала без доп-ого подведения энергии необ-мо собл-ть след-ие условия: влажность менее 50%, количество тепла менее 60%, количество горящего вещ-ва более 25%, теплопроводность 6,5 кДж/кг – главный параметр, кот-ый опр-ет эф-ть затрат на сжигание отходов. Также гл-ым фактором явл-ся стабильный объем доставки отходов. У Сж имеется 2 подхода:

1)переработка отходов большого объема;2) исп-ие отхода как топливо.

1. переработка отходов большого объема. Гл-ая особ-ть – Сж смешанных отходов. Отходы подаются в топку на шевелящемся полотне сверху и снизу. К ним обеспечен приток воздуха, полотна с отходами трясут, чтобы обеспечить нужную циркуляцию воздуха, кот-ая необх-ма для опт-го процесса горения, мощность от 100-3000 т\день. В этих печах Сж может быть исп-на двухкамерная система, где отходы сначала сжигаются в первой камере, а во второй камере происходит полное Сж появившихся газов, мощность 5-10 т\день.

Требования, предъ-ые к печам различных конструкций: 1)во время горения тв-ые отходы должны быть хорошо смешаны с О2;2) в камере сгорания необ-ма высокая тем-ра, кот-ая обесп-ет самовосплам-емассы, постеп-е горение и полное сгорание орг-х вещ-в;3) массе отходов в зоне горения нужно нах-ся достаточно долго;4) печи должны быть легкой для обслуж-я и безопасности в эксплуатации.

Распространенные типы печей: 1- камерные; 2- ротационные; 3- многоступенчатые.

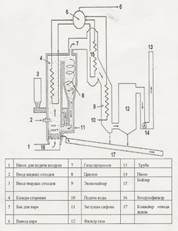

Схема действия печи для сжигания печи.

8. Сжигание (Сж) твердых отходов. Схема мусоросжигательного завода. Недостатки и достоинства этого метода.

Сж отходов с возвращением или без возвращения энергии – это один из самых распр-х в мире методов переработки отходов. Сж исп-ют для частично отсортированных отходов, в составе кот-х не больше 10-15% несгораемого материала. Для Сж исп-ют след-ие виды отходов – садовые отходы, больничные отходы, ил ст\вод, дравесина, текстиль, отходы неф-х продуктов, пищевой пром-ти, бумаж-ые и пласт-е мат-лы. Бытовые отходы сжигают в печах спецконструкции при тем-ре 850 0С. Чтобы сжигаемая масса в печах сгорала без доп-ого подведения энергии необ-мо собл-ть след-ие условия: влажность менее 50%, количество тепла менее 60%, количество горящего вещ-ва более 25%, теплопроводность 6,5 кДж/кг – главный параметр, кот-ый опр-ет эф-ть затрат на сжигание отходов. Также гл-ым фактором явл-ся стабильный объем доставки отходов. У Сж имеется 2 подхода:

1)переработка отходов большого объема;2) исп-ие отхода как топливо.

1. переработка отходов большого объема. Гл-ая особ-ть – Сж смешанных отходов. Отходы подаются в топку на шевелящемся полотне сверху и снизу. К ним обеспечен приток воздуха, полотна с отходами трясут, чтобы обеспечить нужную циркуляцию воздуха, кот-ая необх-ма для опт-го процесса горения, мощность от 100-3000 т\день. В этих печах Сж может быть исп-на двухкамерная система, где отходы сначала сжигаются в первой камере, а во второй камере происходит полное Сж появившихся газов, мощность 5-10 т\день.

Требования, предъ-ые к печам различных конструкций: 1)во время горения тв-ые отходы должны быть хорошо смешаны с О2;2) в камере сгорания необ-ма высокая тем-ра, кот-ая обесп-ет самовосплам-емассы, постеп-е горение и полное сгорание орг-х вещ-в;3) массе отходов в зоне горения нужно нах-ся достаточно долго;4) печи должны быть легкой для обслуж-я и безопасности в эксплуатации.

Распространенные типы печей: 1- камерные; 2- ротационные; 3- многоступенчатые.

Схема действия печи для сжигания печи.

В процессах сжигания тепло можно исп-ть: 1 - для потребности перераб-го завода; 2- в сети теплой воды местного района; 3 – для про-ва электоэнергии.

Для про-ва электричества тепло от сгорания отводят «бойлер» горячей воды и в котел пара. Далее нагретый пар отводят на турбину пара, кот.генерирует электрический ток.

Технология кипящего слоя

В технолог-м процессе отходы сжигают, рассеивая их в камерах сжигания, в кот-х снизу подведен воздух, а отходы помещают на нагретый песок, доломитовые крошки или другой хорошо проводяший тепло материал, который абсорбирует часть из выделившихся в процессе газов. До сжигания отходы нужно разделить на гомогенные фракции. Отходы в печи под влиянием струи воздуха перемешивают, пока они полностью не выгорят, а песок возвращают в процесс перед тем,как остатки сжигания будут вынуты из печи. Осн-ое приемущ-во - уменьшает эмиссии NOx, SOx и диоксинов. Недостатки - довольно большие инвестиции в дополнительные

устройства и в обслуживание и дорогое обслуживание.

Схема устройства кипящего слоя сжигания для опасных отходов.

В процессах сжигания тепло можно исп-ть: 1 - для потребности перераб-го завода; 2- в сети теплой воды местного района; 3 – для про-ва электоэнергии.

Для про-ва электричества тепло от сгорания отводят «бойлер» горячей воды и в котел пара. Далее нагретый пар отводят на турбину пара, кот.генерирует электрический ток.

Технология кипящего слоя

В технолог-м процессе отходы сжигают, рассеивая их в камерах сжигания, в кот-х снизу подведен воздух, а отходы помещают на нагретый песок, доломитовые крошки или другой хорошо проводяший тепло материал, который абсорбирует часть из выделившихся в процессе газов. До сжигания отходы нужно разделить на гомогенные фракции. Отходы в печи под влиянием струи воздуха перемешивают, пока они полностью не выгорят, а песок возвращают в процесс перед тем,как остатки сжигания будут вынуты из печи. Осн-ое приемущ-во - уменьшает эмиссии NOx, SOx и диоксинов. Недостатки - довольно большие инвестиции в дополнительные

устройства и в обслуживание и дорогое обслуживание.

Схема устройства кипящего слоя сжигания для опасных отходов.

Р.С.если непонятно: 1-Насос для подачи воздуха;7- Газы процессов;13-Труба;2-Ввод жидких отходов;8-Циклон;

14-Насос;3-Ввод твердых отходов;9-Экономайзер;15- Бойлер;4- Камера сгорания;10-Подача воды;16- Воздухофильтр;5-Бак для пара;11-Заглушка сифона;17-Конвейер отвода

Пепла;6-Вывод пара;12-Фильтр газа.

Р.С.если непонятно: 1-Насос для подачи воздуха;7- Газы процессов;13-Труба;2-Ввод жидких отходов;8-Циклон;

14-Насос;3-Ввод твердых отходов;9-Экономайзер;15- Бойлер;4- Камера сгорания;10-Подача воды;16- Воздухофильтр;5-Бак для пара;11-Заглушка сифона;17-Конвейер отвода

Пепла;6-Вывод пара;12-Фильтр газа.

1-водонепроницаемое основание полигона; 2-стоки фильтрата и осадков;3-изолирующий слой грунта;4-уплотненные отходы;5-колодец для сбора стоков;6-насос;7-трубопровод.

11. Структура проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов(ПНООЛР). Расчет нормативных объемов образования отходов.

Для разработки ПНООЛР первоначально проводится инвентаризация ист-в образ-я отх-в промыш. произв-а и хоз.деят-ти предпр-я.При проведении инвент-и проводят определ-е видов и классов оп-ти произв-а.В завис-ти от класса опас-ти отх-в произв-а опред-т способы сбора и временного их хранения.Дается оценка возд-я отх-в произв-ва на ОС.

Для расчета нормативов обр-я отх-в исп-ся различные методы и соотв. разные ед-цы их измер-я.

1.Метод расчета по материально-сырьевому балансу.Основан на знании кол-ва сырья мат-в, отсупающих в произв-во,а также движ-я сырья и материалов в проц-е произв-а.2.Метод расчета по удел. отраслевым номативам образ-я отх-в.Посвящен опред-ю допустимых норм отх-в.3.Расчетно-аналитический метод.Применяется при наличии конструкторско-технологической документации на произв-во продукции,при кот. образ-ся отходы.4.Экспериментальный метод.Необходим для технологических проц-в,допускающих определ-й диапозон изменений осн-х эл-в сырья,а также при большой трудоемкости аналитических расчетов.5.Статистический методприменяется для опред-я нормативов образ-я отх-в на основе статистической обработки отчетной инф-и за базовый (3х летний)период.6.Метод расчета по справочным таблицам удельных нормативов образования отх-в,применяется,если имеются утвержденные отраслевые и удельные нормы образ-я отх-в.

1-водонепроницаемое основание полигона; 2-стоки фильтрата и осадков;3-изолирующий слой грунта;4-уплотненные отходы;5-колодец для сбора стоков;6-насос;7-трубопровод.

11. Структура проекта нормативов образования и лимитов размещения отходов(ПНООЛР). Расчет нормативных объемов образования отходов.

Для разработки ПНООЛР первоначально проводится инвентаризация ист-в образ-я отх-в промыш. произв-а и хоз.деят-ти предпр-я.При проведении инвент-и проводят определ-е видов и классов оп-ти произв-а.В завис-ти от класса опас-ти отх-в произв-а опред-т способы сбора и временного их хранения.Дается оценка возд-я отх-в произв-ва на ОС.

Для расчета нормативов обр-я отх-в исп-ся различные методы и соотв. разные ед-цы их измер-я.

1.Метод расчета по материально-сырьевому балансу.Основан на знании кол-ва сырья мат-в, отсупающих в произв-во,а также движ-я сырья и материалов в проц-е произв-а.2.Метод расчета по удел. отраслевым номативам образ-я отх-в.Посвящен опред-ю допустимых норм отх-в.3.Расчетно-аналитический метод.Применяется при наличии конструкторско-технологической документации на произв-во продукции,при кот. образ-ся отходы.4.Экспериментальный метод.Необходим для технологических проц-в,допускающих определ-й диапозон изменений осн-х эл-в сырья,а также при большой трудоемкости аналитических расчетов.5.Статистический методприменяется для опред-я нормативов образ-я отх-в на основе статистической обработки отчетной инф-и за базовый (3х летний)период.6.Метод расчета по справочным таблицам удельных нормативов образования отх-в,применяется,если имеются утвержденные отраслевые и удельные нормы образ-я отх-в.

| кат его рия | Хар-ка ПО по виду содер-ся в них загр-ий | Рекомен-ые методы складиро вания или обезвреж-я |

| Практич ески инертные | Исп-ие для планир-ых работ, совместное складир-ие с ТБО | |

| Биолог-ки окисл-ые, легко разлаг-щие орг. вещ-ва | Склад-ие или перер-ка, совметно с ТБО | |

| Слаботокс-ые отходы (малораст-ые в воде) | Склад-ие, совместно с ТБО | |

| Нефтемасло подобные, не подлежа щие регенерации | Сжигание, в том числе совснстно с ТБО | |

| Токсичные (со слабым загр. воздуха, превышающие ПДК в 2-3 раза) | Склад-ие на спецсо оружениях | |

| Токсичные | Групповое или индивид-ое обезар-ие на спец сооружениях |

Расчет кл-са оп-ти:

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Загрязнение ОС отходами про-ва и потребления. Оценка воздействия отходов на почву. Критерии оценки состояния почв. Классы опасности хим-их вещ-в в почве. Схема оценки почв по степени загрязнения отходами.

Главным свойством, отличающим почву, является ее плодородие. За

щита почвы (педосферы) и охрана ее от загрязнения, истощения, механического разрушения или прямого уничтожения и изъятие из произ-ва явл-ся главной целью оценки воздействия планируемой

хоз-ой дея-ти на почвенный покров данной территории.

Два типа воздействия на почву – механические и химические.

Мех-ие воздействия включают в себя разрушение плодородного (гумусового) горизонта под влиянием прямого или косвенного антропогенного воздействия (строительные работы, передвижение тяжелой техники и т. д.), а также прямое изъятие земель в постоянное и временное пользование. Земли временного отвода впоследствии подлежат рекультивации. Задача экол-ой оценки и прогноза заключается в том, чтобы путем всестороннего анализа планируемой деят-ти сформировать оптимальное для данного проекта решение о выборе земельного участка, соотношения земель постоянного и временного отвода, методах строительства и эфф-ых мерах после строит-ой рекультивации.

Ресурсные критерии оценки состояния педосферы как раз включают параметры изменений (механических и др.) и являются одними из основных для оценки состояния экосистемы в целом, так как ухудшение свойств почвы является одним из наиболее сильных факторов формирования зон экологического риска, кризиса или бедствия. Эти процессы распространены и в естественных условиях, но нарушение человеком устойчивости растительного и почвенного покрова (вырубка леса, распашка почв) вызывает их значительное

ускорение и расширение их площади.

Одним из интегральных показателей загрязнения почвы является ее фитотоксичность (свойство почвы подавлять рост и развитие высших растений) и генотоксичность (способность влиять на структурно-функциональное состояние почвенной биоты).

Индикационные критерии основаны обычно на генотоксичности (влияние на биоту), будучи реализованы через уровень активной микробной биомассы (снижение в число раз), биомассу почвенной мезофауны и численность почвенных микроартопод (колембалы, арбатидные клещи и т. д.) в отличие от нормального природного уровня. Они ранжируются по классам и одновременно могут быть использованы для оценки состояния экосистемы. Все они направляют ход почвенных мик

робиологических процессов и осуществляют так называемые "цепи питания" в почвах, что позволяет считать учет их численности и массы интегральным показателем.

Химические воздействия на почву могут носить прямой и косвенный характер. Прямое загрязнение происходит путем непосредственного попадания загрязняющих веществ на ее поверхность (свалки ТБО, проливы нефти, буровых растворов и других загр-их жидкостей и т.д).

Косвенное загрязнение связано с аэрогенным выпадением ЗВ, с подпиткой загрязненными грунтовыми водами. Любой из этих видов загрязнений или несколько из них могут быть связаны с планируемым видом антропогенной деятельности.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

|

|

2015-07-21

2015-07-21 778

778