11.1 Общие сведения

Применяются для проведения тока в нормальном режиме, защиты эл. цепи при токах перегрузки и К3, нечастых оперативных включений и отключений, защиты, пуска и отключения двигателей.

Режим работы автоматов – продолжительный. В самом общем случае автоматы должны удовлетворять трем главным требованиям: быстродействия, селективности и надежности.

Для построения селективно действующей защиты автоматы должны иметь регулировку тока и времени срабатывания.

Автоматы, имеющие комбинированную защиту – максимальную по току и минимальную по напряжению называют универсальными.

Автоматы общепромышленного и бытового применения имеют лишь максимально– токовую защиту, отрегулированную на заводе, которая не может быть изменена при эксплуатации.

Установочные автоматы закрыты пластмассовым кожухом и практически не выбрасывают дугу.

Любой автомат имеет следующие основные узлы:

- токоведущую цепь с дугогасительной системой;

- привод включения;

- механизм свободного расщепления;

- расцепители – элементы защиты.

Основными параметрами автоматов являются:

- собственное и полное время отключения;

- номинальный длительный ток;

- предельный ток отключения.

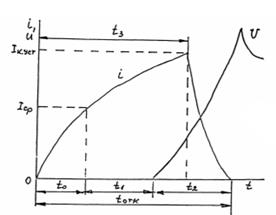

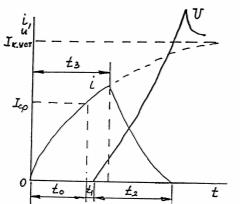

На рис.55 показано изменение тока и напряжения на контактах автомата в процессе отключения: а - обыкновенный автомат; б – быстродействующий.

а) обыкновенный автомат

б) быстродействующий автомат

- время роста тока до значения срабатывания Iср;

- время роста тока до значения срабатывания Iср;

t1- собственное время отключения автомата- работа механизма расцепления, выбор провала контактов;

t2- время гашения дуги.

Рисунок 55. Процесс отключения автомата.

Принято, что до К3 ток нагрузки iн = 0, установившийся ток КЗ – Iк уст.

От момента начала К3 ток растет по закону экспоненты до значения тока срабатывания Iср (время t0).

Время t0 зависит от уставки по току срабатывания и скорости нарастания тока, которая определятся параметрами цепи К3.

После этого до момента размыкания контактов проходит время t1. Это время тратиться на работу механизма расцепления, выбор провала контактов и является собственным временем отключения автоматов.

После расхождения контактов дуга гаснет за время t2.

Полное время отключения автомата

Собственное время отключения автомата t1 зависит от способа расцепления, конструкции контактов, массы подвижных частей и других факторов.

Если  , то автомат называют обыкновенным. К моменту размыкания контактов ток достигает значение Iк.уст.

, то автомат называют обыкновенным. К моменту размыкания контактов ток достигает значение Iк.уст.

В быстродействующих автоматах t1=0.002÷0.008 c и к моменту расхождения контактов ток не достигает установившегося значения.

Токоведущая цепь автоматов. При Iн<200 А применяется одна пара контактов, которые могут быть облицованы металлокерамикой.

При Iн>200 А применяются перекатывающиеся контакты или пары главных и дугогасительных контактов. Основные контакты облицовываются серебром либо металлокерамикой (серебро, никель, графит). Дугогасительные контакты покрываются металлокерамикой (серебро, вольфрам).

В автоматах на большие Iн применяются несколько параллельных пар главных контактов.

1- дугогасительные контакты;

2- дугогасительная камера;

3- главные контакты;

4- пружина, обеспечивающая необходимую скорость расхождения контактов.

Рисунок 57. Электродинамическая компенсация.

Во избежание приваривания контактов применяются эл. динамическая компенсация (рис.57), на котором показан один из вариантов такого компенсатора. При протекании тока в дугогасительном контуре на проводник АВ, несущий неподвижный дугогасительный контакт, действует эл. динамическое усилие Рэд, увеличивающее нажатие контактов.

Дугогасительная система может быть полузакрытого и открытого исполнения.

В полузакрытом исполнении автомат закрыт изоляционным кожухом, имеющим отверстия для выхода горячих газов. Зона выброса газов составляет несколько сантиметров. Такое исполнение применяется в установочных и универсальных автоматах. Предельный отключаемый ток не превышает 50 кА.

В БА – быстродействующих автоматах и автоматах на большие предельные токи (100 кА и выше) или большие напряжения (выше 1 кВ) применяется дугогасительное устройство открытого исполнения с большой зоной выброса газов.

В установочных и универсальных автоматах массового применения используется деионная решетка из стальных пластин, обеспечивающая гашение дуги переменного тока с напряжением до 660 В, а постоянного тока до 440 В с током до 50 кА.

При больших токах применяется лабиринт нощелевые камеры и камеры с прямой продольной щелью. Втягивание дуги в щель осуществляется магнитным дутьем с катушкой тока. С целью упрощения конструкции (отказ от магнитного дутья) используют стальные пластины, изолированные керамикой.

Приводы и механизмы универсальных и установочных автоматов. Привод должен обеспечивать усилие на контактах, необходимое для включения автомата в самом тяжелом случае – на существующее К3.

При Iн до 200 А применяются ручные приводы. При токах до 1 кА применяются эл. магнитные приводы.

В автоматах на токи 1,5 кА и выше желательно применение эл. двигательного привода. Двигатель соединен с автоматом через понижающий редуктор.

Механизм свободного расцепления выполняет следующие функции:

- передает движение от привода к контактам;

- удерживает контакты во включенном положении;

- освобождает контакты при отключении автомата;

- сообщает контактам скорость, необходимую для гашения дуги;

- фиксирует контакты в отключенном положении и подготавливает автомат для нового включения;

- предотвращает последующие циклы ВО «прыгание» автомата при возможном включении автомата на существующее в цепи К3.

Конструктивно выполняется в виде рычагов с мертвой точкой при ручном приводе, либо рычагов с защелкой при эл. магнитном приводе.

11.2 Расцепители автоматов.

Отключение автоматов происходит под действием на механизм свободного расцепления элементов защиты – расцепителей. Расцепитель является измерительным органом. Они устанавливаются во всех фазах (полюсах) автоматов и контролируют величину соответствующего параметра защищаемой цепи и отключают автомат, когда он достигает заданного значения, называемого уставкой.

В расцепителях могут быть предусмотрены возможности регулирования уставки.

В автоматах применяются эл. магнитные, тепловые и полупроводниковые расцепители. Эл. магнитный расцепитель прост по конструкции и представляет собой эл. магнит соленоидного типа с токовой катушкой. Свободный ход 5-10 мм. Они срабатывают при К3 в защищаемой цепи, нерегулируемые. Срабатывают при токах Iуст=(3÷12)Iн.

Тепловые расцепители срабатывают с выдержкой времени при перегрузках в защищаемом эл. оборудовании. Устройство и принцип работы их аналогичен эл. тепловым реле. Эти расцепители имеют следующие недостатки.

1) слабая термическая стойкость требует высокого быстродействия при отключении больших токов. В этом случае применяются комбинация из эл. магнитного и теплового расцепителей. Эл. магнитный расцепитель работает при К3, тепловой – при перегрузках.

2) С ростом отключаемого тока растет усилие, необходимое для расцепления автомата. Поэтому тепловой расцепитель применяют при токах до 200А.

3) Выдержка времени тепловых расцепителей зависит от температуры окружающей среды, что ограничивает их применение.

4) Разброс в токе срабатывания у тепловых расцепителей примерно в 2 раза больше, чем у эл. магнитных.

Минимальный расцепитель выполняется эл. магнитного типа. Напряжение отпускания эл. магнита регулируется в пределах 35÷70 % номинального.

Для дистанционного отключения автомата устанавливаются независимый эл. магнитный расцепитель. Он срабатывает на исполнительный эл. магнит по команде от внешних устройств защиты эл. привода.

Полупроводниковые расцепители осуществляют защиту как от токов К3, так и от токов перегрузки. В отличие от эл. магнитных и тепловых они имеют широкие диапазоны регулирования следующих параметров:

- номинального рабочего тока расцепителя;

- уставку по току срабатывания в зоне К3;

- уставку по времени срабатывания в зоне токов перегрузки;

- уставку по времени срабатывания в зоне токов К3 (только для селективных выключателей).

Расцепитель состоит из блока управления и измерительных элементов. Последние выполняются в виде трансформаторов тока на переменном токе или магнитных усилителей на постоянном токе.

На крышке блока управления выведены органы управления для регулировки параметров срабатывания выключателя.

11.3 Выключатели автоматические на токи до 100 А.

Серии А63, АЕ1000, ВА51-25, ВА51Г52. Iн=25 А. Однополюсные. Две последние серии имеют и трехполюсное исполнение. До 30 ВО в час. Эл. магнитный и тепловой расцепитель. Повторное включение после срабатывания теплового расцепителя примерно через 90 с.

Эл. магнитный расцепитель может быть выполнен с гидравлическим замедлением срабатывания.

Серии ВА14, ВА16, ВА60. Iн=31,5 А. Однополюсные. Эл. магнитный и тепловой расцепитель. До 30 ВО в сутки.

Серии АП50Б, ВА13, ВА21. Iн=63 А. двухполюсное и трехполюсное исполнение. До 30 ВО в час. Эл.магнитный расцепитель или эл.магнитный с гидравлическим замедлением срабатывания.

В выключателях могут быть дополнительно встроены: минимальный расцепитель напряжения; независимый расцепитель; максимальный расцепитель в нулевом проводе; свободные контакты.

Серии АЕ20, ВА51-31, ВА514-31-1. Iн=100А. Однополюсные и трехполюсные. Расцепители эл. магнитный и тепловой. Дополнительные и сборочные единицы:

- свободные контакты;

- независимый расцепитель.

11.4 Выключатели автоматические на токи от 100 до 630 А.

Серии ВА57-35. Iн=250 А. Двухполюсные и трехполюсные. Эл. магнитный и тепловой расцепитель. Имеет дугогасительную камеру, искрогасители.

Дополнительные сборочные единицы: независимый расцепитель; нулевой и минимальный расцепители; эл. магнитный привод.

Серии ВА51, ВА52. Iн=250, 400, 630 А. Двухполюсные и трехполюсные. Эл.магнитный и тепловой расцепители. Дополнительные узлы как у ВА57-35.

Серия А3700. Iн=160, 250, 630 А. Двухполюсные и трехполюсные. Выключатели А3710Б, А3720Б, А3790Б, А3790 могут иметь полупроводниковый расцепитель.

Серии АЕ2060. Iн=160А. Трехполюсные. Эл.магнитный и тепловой расцепители. Независимый вместо теплового и эл. магнитного.

11.5 Быстродействующие автоматические выключатели (БА)

Предназначены для защиты от перегрузок, токов К3 силовых полупроводниковых приборов, эл. машин и линии постоянного тока.

Быстродействие автомата может быть повышено за счет снижения собственного времени отключения и времени гашения дуги.

Время гашения дуги ограничивается уровнем перенапряжений. Длительность гашения дуги на постоянном токе доведена до 15-20 мс.

Поэтому основное внимание уделяется уменьшению собственного времени отключения автомата. Для чего в быстродействующих автоматах:

- не применяют механизм свободного расцепления с ломающимся рычагом и эл.магнитным расцепители с большим свободным ходом якоря;

- стремятся либо непосредственно связать якорь эл.магнита с контактом, либо максимально упростить эти связи;

- использование эл.магнитного взаимодействия между подвижным и неподвижным контактами. Для этих целей используют многопетлевые устройства (рис.56.).

3- малоподвижный контакт;

4- подвижный контакт.

Рисунок 56. Многопетлевое устройство.

При протекании токов К3 на подвижный контакт 4 действует усилие размыкания, обусловленное взаимодействием токов в контактах 3 и 4.

Особенность этой системы заключается в том, что на малоподвижный контакт 3 действуют и другие силы, созданные отдельными петлями. Благодаря значительным усилиям, действующим на контакт 3, его размыкание происходит еще до размыкания подвижного контакта 4. при этом образуется короткая дуга, обеспечивающая ограничения тока К3 через1-2 мс после прохождения тока через контактную систему.

11.6 Индукционно–динамические системы

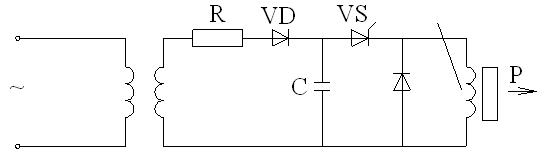

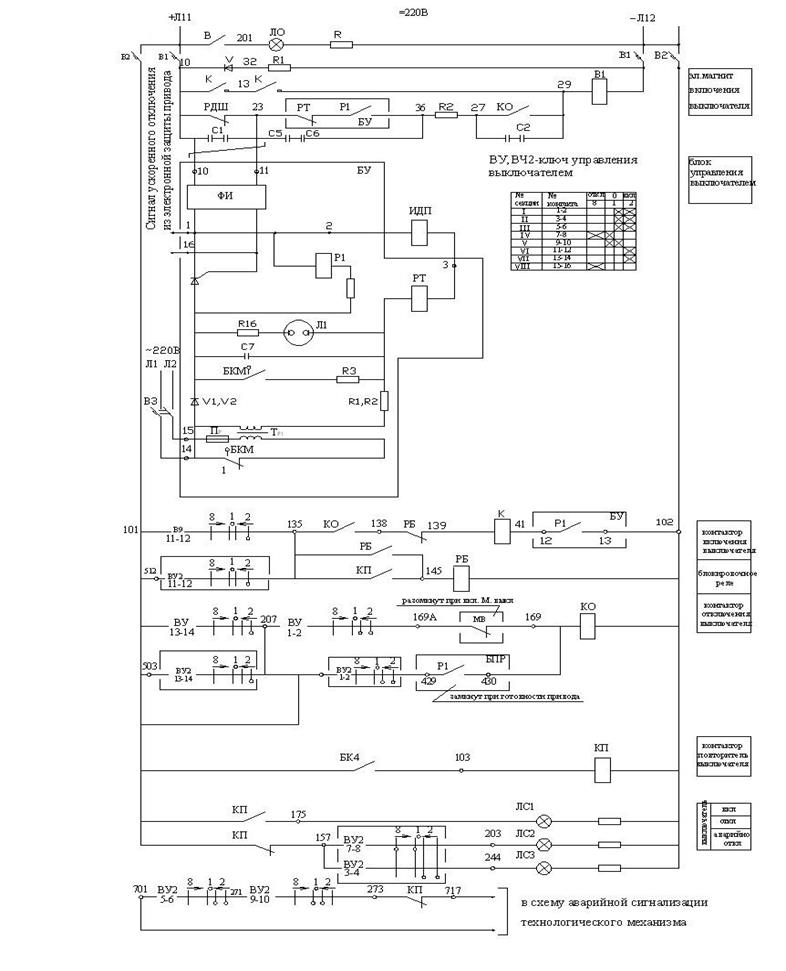

Это импульсное устройство. Наиболее распространены индукционно – динамические привода – ИДП, работающие по схеме, приведенной на рис.58.

а) схема ИДП

б) устройство ИДП

Рисунок 58. Индукционно- динамический привод- ИДП.

Емкостной накопитель С заряжается через диод VD и ограничивающий резистор R. Индуктор представляет катушку, рядом с который расположен диск из меди.

При открытии тиристора VS происходит разряд конденсатора на индуктор. Процесс носит колебательный характер с частотой 1-10 кГц.

Магнитное поле индуктора, созданное током i1, вызывает в диске ток i2, практически находящийся в противофазе с током в индукторе. Между индуктором и диском возникает сила отталкивания Р, которая через тягу и рычаг воздействует на контакт.

Специальные методы снижения собственного времени срабатывания

С этой целью используется дополнительный эл.магнит, якорь которого непосредственно связан тягой с неподвижным контактом, имеющим свободу некоторого перемещения. Сущность данного метода, как и в многопетлевом устройстве, состоит в том, чтобы за весьма малое время еще до размыкания подвижного контакта осуществить перемещение малоподвижного контакта. Благодаря чему возникает короткая дуга, ограничивающая ток в защищаемой цепи.

С помощью независимого источника быстродействие автомата, в котором замкнутое положение контактов обеспечивается эл. магнитом, а их размыкание производится под воздействием тока, проходящего через дополнительную катушку того же эл. магнита. Для этих целей можно использовать предварительно заряженный конденсатор.

По сигналу системы управления происходит разряд конденсатора на дополнительную катушку, создающую магнитный поток, размагничивающий магнитопровод эл. магнита. Время отпускания эл. магнита снижается.

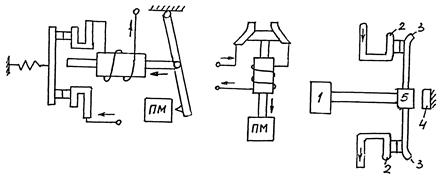

На рис. 59 представлены некоторые технические решения, используемые зарубежными фирмами.

а) б) в)

1, ПМ - приводной механизм;

2,3- неподвижные и подвижные контакты;

4- якорь, отключающего эл. магнитного механизма;

5- скоба, отключающего эл. магнитного механизма.

Рисунок 59. Механизмы быстродействующих автоматов.

На рис. 59, а механизм БА содержит подвижный мостиковый контакт, неподвижные контакты, эл. магнит, питающийся током главной цепи. Якорь эл. магнита через рычаг связи с приводным механизмом ПМ.

При превышении током цепи заданного значения якорь эл. магнита отталкивает подвижный контакт от неподвижного. Одновременно якорь через рычаг воздействует на блокирующее устройство приводного механизма, чем и обеспечивается отключение выключателя.

Эл. магнит выполняет функции исполнительного элемента, размыкающего контакты, и эл. магнитного расцепителя.

Размыкание контактов автомата рис.59, б осуществляется с помощью эл. магнита, якорь которого воздействует на подвижный контакт.

Одновременно с этим якорь воздействует на защелку приводного механизма, вызывая дальнейшее расхождение контактов.

Весьма большое быстродействие (собственное время срабатывания при токе 100Iн не превышает 0,5 мс) достигается в автомате рис. 59, в, в котором одновременно действует эл. динамический и эл. магнитный механизмы.

Первый из них образован двумя петлями контактного соединения, состоящего из неподвижных 2 и подвижных 3 контактов. Мостик подвижных контактов жестко связан со скобой 5, отключающего эл. магнитного механизма, которая соединена с приводным механизмом 1 выключателя.

Якорь 4 этого механизма расположен на расстоянии 5-7 мм от скобы 5.

При протекании аварийного тока контакты размыкаются под одновременном воздействии на них эл. динамических сил и эл. магнита, который срабатывает от приводного механизма выключателя.

С точки зрения быстродействия необходимо, чтобы время движения дуги по пути в дугогасительную камеру и время ее нахождения в камере были минимально возможными.

Наибольшее распространение в БА получили дугогасительные камеры двух типов: щелевые и с деионной решеткой.

В щелевых камерах горения и гашение дуги осуществляется в узкой щели между стенками из изоляционного материала, как это имеет место в выключателях ВАБ и ВАТ.

В камерах с деионной решеткой дуга проходит между металлическими пластинами, как например, в выключателях серии А3700.

11.7 Выключатели типов ВАБ-42 и ВАТ-42

Постоянного тока Uн=230, 460, 660, 1050 В; Iн=2, 4, 6.3, 10, 12 кА.

Собственное время отключения при max аварийном токе ВАТ-42 2 мс и 7 мс для ВАБ-42. ВАТ-42 имеют ИДП, связанный непосредственно с контактной системой.

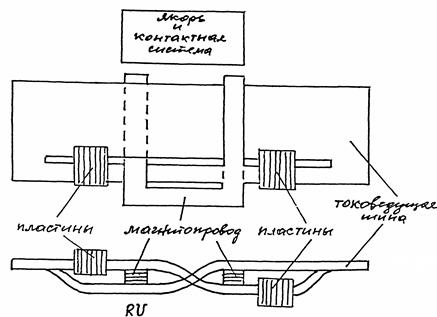

В качестве датчика тока используется токовое реле серии РДШ-300 (рис.60, реле индуктивно-дифференциальный шунт), которое разрывает цепь удерживающей катушки эл. магнита при К3 и перегрузке в защищаемой цепи.

Токоведущая шина реле разделена на две параллельные ветви. На нижней ветви находятся пакеты эл. технической стали, которые резко увеличивают ее индуктивность. К шине прикреплен магнитопровод с панелью, на которой расположено устройство задания уставки токоограничения, якорь и контактная группа.

Уставка регулируется нажатием пружины при определенном зазоре между якорем и магнитопроводе. Шина разделена на две неравных по сечению части. Токи этих ветвей создают противоположно направленные мдс в магнитопроводе.

Рисунок 60. Реле РДШ-300.

При установившемся токе мдс, создаваемая токами нижней и верхней ветвей, равна нулю.

При медленном нарастании тока перегрузки, разность токов в ветвях шины будет определяться соотношением активных сопротивлений этих ветвей. Действующая в этом случае небольшая разность токов создает магнитный поток, которые обеспечивает притяжение якоря при токе уставки.

Если аварийный ток возрастает быстро, как, например, при К3, то соотношение между токами в ветвях шины будет определяться их индуктивными сопротивлениями. Индуктивное сопротивление нижней ветви, где насажаны пластины будет велико. В результате большая часть тока течет по верхней ветви. Это приводит к возрастанию разности токов и срабатыванию реле раньше, чем токи цепи достигнут значения уставки. Чем больше скорость нарастания тока, тем быстрее сработает реле. Происходит автоматическое снижение величины уставки и достигается большое быстродействие.

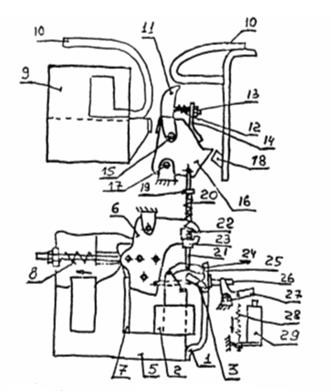

ВАБ42-однополюсный (рис.62, ВАТ - рис.63) состоит из блока быстродействующего привода, контактного блока, дугогасительной камеры. Конструктивно это все расположено на выкатной тележке с втычными контактами.

Блок быстродействующего привода включает в себя эл. магнит с включающей (удерживающей) катушкой 2, магнитопровод 5, якорь 6, отключающая пружина 8, упор 7 и регулировочные гайки. На эл. магните укреплен механизм свободного расцепления выключателя, который состоит из магнитопроводящей скобы 1, защелки 25 с пружиной, рычага 27 и якоря 3.

В контактный блок полюса входят неподвижный контакт 9, являющийся одновременно катушкой магнитного дутья, подвижный контакт 16, шины, связанные с подвижным и неподвижным контактами.

К контактом крепятся рога дугогасителя 10.

Главные контакты имеют серебряные накладки и защищены от обгорания дугогасительным контактом 11 и рогами дугогасителя.

Принцип работы выключателя. При подаче напряжения на катушку эл. магнита 2 по ней протекает большой включающий ток (~30А) и якорь 6 притягивается к магнитопроводу 5.

Якорь поворачивается против часовой стрелки, при этом взводится – сжимается пружина 20.

Большой ток включения достаточен для одновременного притяжения к магнитопроводу 5 якоря механизма свободного расцепления 3, который удерживает пружину 20 во взведенном сжатом положении.

Таким образом, при включении выключателя, сначала приводится в готовность механизм быстродействующего привода и свободного расцепления.

Включающий ток катушки эл. магнита снижается до 1,3А, что позволяет удерживать якорь 6 в притянутом положении, а якорь механизма свободного расцепления 3 отпускается. Рычаг 24 и защелка 25 выходят из зацепления, пружина 20 разжимается и замыкается сначала дугогасительный контакт на рога дугогасителя, а затем главные контакты.

Одновременно детали 26,27 замыкают вспомогательные контакты 29 выключателя.

При прерывании тока через удерживающую катушку при нормальном отключении оператором или при срабатывании реле РДШ, якорь 6 под воздействием пружины 8 поворачивается по часовой стрелке (проходит путь δ1) и ударяет по упору 23 тяги 21. При этом сначала размыкаются главные контакты, а затем дугогасительные.

Полюс выключателя в отключенном состоянии.

Полюс выключателя во включенном состоянии.

Рисунок 62. Быстродействующий выключатель ВАБ42 (ВАТ42).

1- магнитопроводящая скоба;

2- катушка электромагнита;

3- якорь мех. свободного расцепления;

4- серебряные главные контакты;

5- магнитопровод электромагнита;

6- якорь электромагнита;

7- упор якоря электромагнита;

8- отключающая пружина;

9- неподвижный контакт с магнитным дутьем;

10- рог дугогасителя;

11- дугогасительный контакт;

12- пружина пластинчатая нажатия дугогасительного контакта;

13- регулировочный винт;

14- пружина дугогасительного контакта;

15- ось дугогасительного контакта;

16- подвижный контакт;

17- ось подвижного контакта;

18- упор подвижного контакта;

19- регулировочная гайка тяги;

20- пружина тяги;

21- тяга связи подвижного контакта с быстродействующим приводом;

22- сочленение якоря быстродействующего привода с тягой;

23- упор на тяге;

24- рычаг механизма свободного расцепления;

25- защелка механизма свободного расцепления быстродействующего привода;

26,27- тяга и рычаг включенных блок. контактов;

28- пружина;

29- блок блок. контактов;

30- асбоцементные наружные щиты дугогасительной камеры;

31- рога П- образных магнитопроводов;

32- П – образные магнитопроводы магнитного растяжения дуги;

33- V-обтазные внутренние перегородки дугогасительной камеры;

34- дугогасительная камера;

35- торцовые вставки.

Рисунок 63. Полюс выключателя во включенном положении.

Возникающая на дугогасительных контактах дуга выдувается вверх магнитным полем. Дуга горячая в сравнительно узкой щели между внутренним V – образными перегородками камеры, создает высокое давление газа. Раскаленные газы устремляются вверх, к концу V – образных перегородок, и увлекают за собой дугу.

Дуга также растягивается собственным магнитным полем, усиленным П–образным магнитопроводом 32.

Из процесса включения видно, что контакты выключателя замыкаются только после того, как включающий ток в катушке снизится и его быстродействующий привод будет готов к немедленному отключению.

Если в момент включения выключателя в цепи будет К3, то реле РДШ срабатывает и быстродействующий привод отключает выключатель до смыкания главных контактов. Для управления выключателем используется контактно-полупроводниковая схема (рис.64). Выключатель ВАТ, в отличие от ВАБ имеет индукционно динамический привод ИДП (рис.58).

Выключатели ВАТ–43 выпускаются на Iн=2÷6,3 кА Uн=1050 В в однополюсном (катодные и линейные автоматы) и шестиполюсные (в шестифазной схеме с уравнительным реактором) исполнениях.

Выключатель ВАТ-46 выполнен без ИДП и РДШ, с защелкой и эл. магнитным приводом. Он имеет малые габаритные размеры, что позволяет устанавливать его непосредственно в шкафах ТП.

Автоматы общепромышленного применения серии А3700 широко используются для защиты ТП средней мощности (до 1 кА).

БА серии ВА47-38, ВА47-43 заменяют серию А3700 и предназначены для защиты ТП с напряжением до 660 В постоянного и переменного тока.

Быстродействие обеспечивается за счет применения ИДП и эффективной дугогасительной камеры с магнитным гашением дуги. Собственное время отключения автоматов лежит в пределах 0,1-1 мс и не зависит от токов К3.

Новый тип БА серии ВА47М выполнен с эл. магнитным приводом с форсировкой для оперативной коммутации и с ИДП – для аварийного отключения. Токоограничение достигается за счет рационального выбора системы магнитного дутья. Ограничение перенапряжений достигается применением варисторов. В качестве датчиков тока используется геркон с дополнительной ускоряющей обмоткой. Выключатель постоянного тока в однополюсном исполнении на Iн=320 А, 825 В. Собственное время отключения не превышает 1 мс.

Рисунок 64. Контактно- полупроводниковая схема.

11.8 Полупроводниковые автоматические выключатели.

Силовые схемы ключей однофазного тока приведены на рис.66. а трехфазного – на рис.66, а.

а) схемы ключей трехфазного тока

б) схемы ключей однофазного тока

Рисунок 66. Силовые схемы тиристорных ключей переменного тока.

В полупроводниковых автоматах сравнительно легко реализовать функции защиты и управления.

Они обладают большим быстродействием, высокой селективностью защиты и возможностью обеспечения быстрого АПВ. Кроме того, они имеют высокую износостойкость и срок службы, в сочетании с высокой надежностью работы они становятся незаменимыми в условиях эксплуатации.

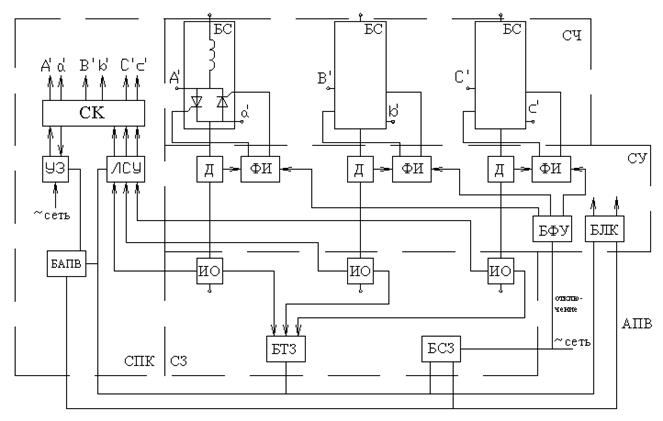

Автоматический полупроводниковый выключатель серии ВА81 (рис.65) содержит силовую часть БС, каждая фаза которого имеет два встречно-параллельно включенных тиристора. Последовательно с тиристорами включен реактор, который огранивает предельный ток К3 и повышает предельную коммутационную способность автомата.

Рисунок 65. Структурная схема полупроводникового выключателя переменного тока.

Система управления – СУ автомата состоит: из

БЛК- блока логических команд;

БФУ- блока фазирующих устройств;

ФИ- формирователей импульсов;

Д – датчиков управления по току.

В БЛК осуществляется селекция и запоминание сигналов, поступающих от органов управления и защиты, выбираются команды «включить», «отключить», для управления БФУ.

При наличии команды «включить» БФУ обеспечивает синхронизированное включение ФИ и, следовательно, БС в каждый полупериод.

Раздельное управление тиристоров, осуществляемое ФИ, позволяет получить любые режимы фазового управления за счет соответствующего сдвига синхронизирующих импульсов в БФУ.

Автоматическая регулировка длительности импульса управления обеспечивается датчиками тока Д.

Полное время включения и отключения после получения команд на БЛК не превосходит соответственно 30мкC и 0,01с.

Система защиты С3 состоит из блока токовых защит БТЗ и блока сетевой защиты БСЗ.

В БТЗ реализуется защита от перегрузки, тока К3 (токовая отсечка), от неполнофазных режимов и контроля состояния тиристоров. В качестве органов управления БТЗ используются измерительные органы ИО – трансформаторы тока.

Блок БСЗ питается от сети и реагирует на минимальное напряжение сети, на уровень напряжения сети, подает разрешающую команду в блок БАПВ – быстродействующее автоматическое повторное включение.

Сигналы от БТЗ и БСЗ подаются в блок БЛК.

СК – система принудительной коммутации служит для гашения тока в силовых тиристорах. Она состоит из устройства заряда конденсатора УЗ, узла БАПВ и логической системы управления ЛСУ, которая связана с измерительными органами ИО.

Логическая система управления ЛСУ воспринимает состояние системы (по значению тока) и выдает запрещающую команду на БЛК. От ЛСУ запускается блок искусственной коммутации СК.

Питание всех систем автомата производится от общего блока питания БП.

Автомат работает в продолжительном и повторнократковременном режимах с частотой коммутации до 7200 вкл/час. Выключатель выполняется в нереверсивном исполнении на токи 250÷1000 А и в реверсивном исполнении на токи 250÷630 А. Используются тиристоры серии Т500 с временем выключения 100 мкс.

В выключателях предусмотрена возможность плавного регулирования выходного напряжения за счет изменения моментов отпирания рабочих тиристоров.

Полупроводниковый автомат постоянного тока серии ВА83 выполнен на Iн=63÷630 А. Предельная коммутационная способность выключателя достигает 100 кА. Время отключения К3 не превышает 1мс.

11.9 Гибридные выключатели

Повышение требований к аппаратам защиты привело к созданию высокоэффективных БА, выполненных на базе контактных аппаратов, функции коммутации в которых выполняет полупроводниковый блок. Применение таких комбинированных (гибридных) аппаратов наиболее эффективно в цепях защиты силовых полупроводниковых преобразователей.

Быстродействующие контактные автоматы А3700, ВА, ВАБ, ВАТ и др. имеют высокую токоограничивающую способность только в области сверхтоков (более 30-40 кА), а их собственное время отключения не превышает 2 мс.

Лучшими характеристиками обладают быстродействующие полупроводниковые выключатели. Однако, они имеют повышенные потери мощности и габариты, а Джоулев интеграл выключателя значительно выше требуемого.

Гибридный БВ сочетает в себе положительные свойства контактных и полупроводниковых выключателей и отличается высокой токоограничивающей способностью и малыми габаритами. При этом собственное время отключения ниже 1 мс.

Гибридный выключатель, построенный на принципе параллельного соединения контактного и полупроводникового узлов, должен обладать специальными средствами ускорения перевода тока из цепи контактов в полупроводниковую цепь.

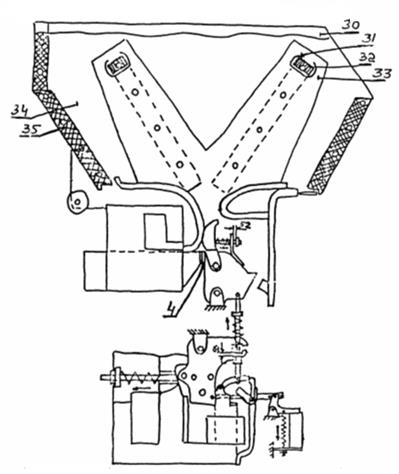

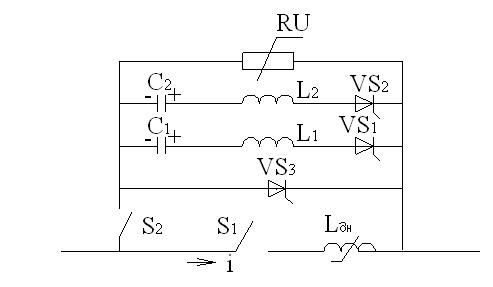

Одна из таких схем с принудительным запиранием тиристоров и с ускоренным переводом тока в полупроводниковый блок приведена на рис.61. Схема содержит конденсатор С1 и С2, тиристоры VS1, VS2 и VS3, индуктивности в цепи тиристоров L1 и L2, дроссель насыщения Lдн с прямоугольной петлей гистерезиса и защитный варистор RU. За счет применения дросселя насыщения удается снизить разрываемый ток в цепи контактов за счет его быстрого перетекания в цепь тиристоров.

Разработан быстродействующий гибридный выключатель на базе ВАТ-42 с силовой полупроводниковой схемой рис.61. В нем использовались тиристоры Т2-320.

VS1, VS2-вспомогательные тиристоры;

VS3- основной тиристор;

RU- защитный варистор от перенапряжений;

LДН- дроссель насыщения с прямоугольной петлей гистерезиса, обеспечивающий быстрое перетекания тока в цепь тиристоров.

Рисунок 61. Гибридный выключатель.

Полное время отключения гибридным выключателем составляет 3,5 мс (у ВАТ-42-23,8 мс). Джоулев интеграл выключателя соответственно равен 0,0017 и 0,041 кА2с. Ток уставки 470 А и напряжение 470 В.

2015-07-14

2015-07-14 5477

5477