В теории производства используют понятия общего, среднего и предельного продукта.

Общий продукт, ТР (total product) – это одно и то же, что и общий объем выпуска.

Средний продукт характеризует среднюю производительность всех единиц ресурса (труда, капитала), предельный продукт – производительность последней дополнительной единицы ресурса.

Средний продукт труда, АРL (average product of labour) показывает количество общего продукта, которое приходится на единицу труда:

Средний продукт труда также называют производительностью труда.

Средний продукт капитала, АРK (average product of capital) показывает количество общего продукта, которое приходится на единицу капитала:

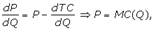

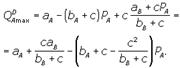

№18. Условия максимизации прибыли при совершенной и несовершенной конкуренции. При экзогенно заданной системе цен прибыль зависит только от объема выпуска

(Q) = PQ - TC (Q),

(Q) = PQ - TC (Q),

В этом случае необходимым условием ее максимизации является следующее равенство:  а достаточным - отрицательное значение второй производной функции прибыли:

а достаточным - отрицательное значение второй производной функции прибыли:  <0

<0

|

|

|

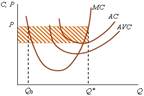

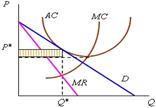

Достаточное условие выполняется, если предельные затраты возрастают. Следовательно, прибыль конкурентной фирмы достигает максимума при таком объеме выпуска, при котором возрастающие предельные затраты становятся равными цене продукции (рис. 1).

Достаточное условие выполняется, если предельные затраты возрастают. Следовательно, прибыль конкурентной фирмы достигает максимума при таком объеме выпуска, при котором возрастающие предельные затраты становятся равными цене продукции (рис. 1).

Расстояние между линиями Р и АС представляет величину средней прибыли при выпуске Q единиц продукции. Прибыль достигает максимума при выпуске Q * единиц продукции. Обратим внимание на то, что при выпуске Q 0 единиц предельные затраты тоже равны цене, но здесь не выполняется достаточное условие максимизации прибыли. Максимальная сумма прибыли равна площади заштрихованного прямоугольника.

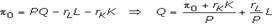

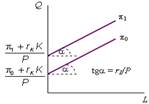

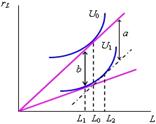

Объем выпуска, максимизирующий прибыль, зависит от технологических и экономических условий функционирования фирмы. Первые отображаются кривой общего выпуска, а эк. условия можно представить линией равной прибыли или изопрофитой. Уравнение изопрофиты выводится из уравнения прибыли

,

,

где

где  0 - заданная величина прибыли.

0 - заданная величина прибыли.

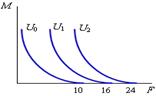

Каждая точка изопрофиты указывает на такое сочетание Q, L, которое обеспечивает заданный объем прибыли. Каждому объему прибыли соответствует своя изопрофита (рис. 2).

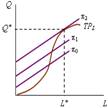

Наложение карты изопрофит на кривую общего выпуска (рис. 3) совмещает технологические и экономические условия работы фирмы. Точка касания кривой TPL с наиболее высокорасположенной изопрофитой определяет объем выпуска, максимизирующий прибыль в сложившихся условиях.

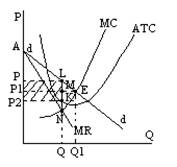

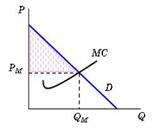

Фирма, максимизирующая прибыль в условиях монополии определяет одновременно 2 параметра: объем выпуска и цену (фирма может учитывать вид своей функции издержек и кривой спроса с отрицательным наклоном). Фирма-монополист может производить меньше продукции и продавать по более высокой цене, может существенно снизить издержки за счет увеличения масштаба производства и снизить цену. Поэтому, чтобы не допустить превышение потерь от снижения цены над приростом дохода, он каждый раз должен сравнивать при расширении производства общий доход от реализации n единиц продукции с общим доходом от реализации n+1 единиц, т.е. он следует за величиной MR. Для монополиста MR меньше цены продукции, и поэтому линия MR лежит ниже линии спроса D:MR<P.

Фирма, максимизирующая прибыль в условиях монополии определяет одновременно 2 параметра: объем выпуска и цену (фирма может учитывать вид своей функции издержек и кривой спроса с отрицательным наклоном). Фирма-монополист может производить меньше продукции и продавать по более высокой цене, может существенно снизить издержки за счет увеличения масштаба производства и снизить цену. Поэтому, чтобы не допустить превышение потерь от снижения цены над приростом дохода, он каждый раз должен сравнивать при расширении производства общий доход от реализации n единиц продукции с общим доходом от реализации n+1 единиц, т.е. он следует за величиной MR. Для монополиста MR меньше цены продукции, и поэтому линия MR лежит ниже линии спроса D:MR<P.

|

|

|

Сформулируем условие максимизации прибыли для монополиста. Для этого найдем производную П по Q и приравняем ее к нулю: П(Q)=TR(Q)-TC(Q).

№19. Совершенная конкуренция. Равновесие конкурентного предприятия в коротком и длительном периодах.

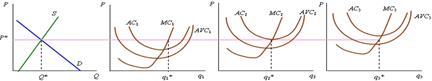

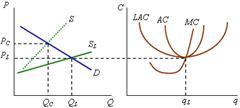

На рынке совершен. конкуренции цена устан-ся в ходе приравнивания друг к другу объемов спроса и предложения. Точка пересечения кривых отраслевого спроса и предложения указывает на равновесный объем и равновесную цену. Но какова величина этой цены? Для ответа на этот вопрос вспомним, что кривая отраслевого предложения образуется в результате горизонтального сложения кривых предложения фирм, функционирующих в отрасли. В свою очередь кривая предложения конкурентной фирмы есть отрезок кривой предельных затрат. Какой же величине затрат соответствует точка отраслевого равновесия?

Если в отрасли работают фирмы с различными функциями затрат, то после установления краткосрочного отраслевого равновесия все они окажутся разделенными на три группы в зависимости от того, как их семейство кривых затрат соотносится с ценой равновесия (рис. 1).

| Рис. 1. Краткосрочное равновесие отрасли и различных групп фирм на рынке совершенной конкуренции |

|

Цена равновесия, определенная точкой Е (рис. 1, а), воспринимается всеми фирмами как экзогенный, устанавливаемый рынком параметр. Отдельная фирма своими действиями не может повлиять на цену. Поэтому для каждой фирмы линия спроса на ее продукцию есть прямая, параллельная оси абсцисс, несмотря на то, что линия отраслевого спроса имеет отрицательный наклон.

Фирмы первой группы, у которых минимальные средние затраты ниже цены (рис. 1, б), будут выпускать по q 1 единиц продукции и получат прибыль. Фирмы второй группы, с минимальными средними затратами, равными цене (рис. 1, в), произведут по q 2 единиц и при этом не будут иметь прибыли. И наконец, фирмы, у которых

min AVC  P < min AC (рис. 1, г), при оптимальном для них выпуске q 3 единиц не возместят в полном объеме постоянные затраты.

P < min AC (рис. 1, г), при оптимальном для них выпуске q 3 единиц не возместят в полном объеме постоянные затраты.

Соотношение между отраслевым выпуском и выпусками отдельных фирм описывается равенством

Q * = n 1 q 1 + n 2 q 2 + n 3 q 3,

где n 1, n 2, n 3 - число фирм в каждой группе.

Однако эта ситуация неустойчива.

В длинном периоде картина изменится в результате следующих событий. Фирмы третьей группы, не возмещающие всех затрат, покинут отрасль. Их уход уменьшит отраслевое предложение, что отобразится сдвигом линии S влево (см. рис. 1, а). В то же время фирмы первой группы будут увеличивать масштабы производства. Это следует из того, что при выпуске q 1* единиц продукции средние затраты превышают минимально возможные (минимум АС 1 находится левее q 1*). Чтобы с минимальными средними затратами производить q 1*, нужно повысить капиталовооруженность труда. В результате вовлечения в производство дополнительного капитала средние затраты при малых объемах выпуска возрастут, а при больших объемах снизятся, т.е. кривая АС 1 сместится вправо. Вследствие увеличения выпуска фирм первой группы кривая S сместится вправо (см. рис. 1, а).

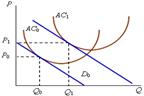

Как в результате перечисленных событий изменится цена, зависит от величины противоположных сдвигов линии отраслевого предложения. Когда прирост последнего вследствие увеличения масштабов производства первой группой фирм перекроет сокращение предложения из-за ухода из отрасли фирм третьей группы, рыночная цена снизится и фирмы второй группы вынуждены будут покинуть отрасль. Со временем это обязательно произойдет, так как отмеченный стимул к увеличению масштабов производства у первой группы фирм сохраняется до тех пор, пока цена  превышает их минимальные средние затраты на производство. Кроме того, возможность получить в данной отрасли прибыль привлечет капитал из других отраслей, что также будет смещать кривую отраслевого предложения вправо и уменьшать ее наклон. Все это приведет к тому, что в длинном периоде в отрасли с совершенной конкуренцией сложится ситуация, представленная на рис. 2. Т.о., на рынке совершен. конкуренции в длинном периоде устан-ся цена, равная min-ым средним и предел. затратам на произв-во товара

превышает их минимальные средние затраты на производство. Кроме того, возможность получить в данной отрасли прибыль привлечет капитал из других отраслей, что также будет смещать кривую отраслевого предложения вправо и уменьшать ее наклон. Все это приведет к тому, что в длинном периоде в отрасли с совершенной конкуренцией сложится ситуация, представленная на рис. 2. Т.о., на рынке совершен. конкуренции в длинном периоде устан-ся цена, равная min-ым средним и предел. затратам на произв-во товара

|

|

|

| P = AC min = MC |

| Рис. 2. Равновесие отрасли и фирм на рынке совершенной конкуренции в длинном периоде |

№20 Модель монополии. Линейная функция спроса, предельного дохода.Функция валового дохода. Максимизация прибыли монополией.

В отличии от фирмы в условиях совершенной конкуренции монополист является не ценополучателем, а «создателем цен». Он может выбирать, какую цену назначить, хотя он и ограничен в этом выборе кривой спроса. Повышение цены монополистом снижает количество блага, на которое предъявляется спрос.

Общее правило максимизации прибыли распространяется и на монополиста. Он выбирает выпуск (Qт) при равенстве предельной выручке предельным издержкам (MR = MC). На рис. 6.5 изображен оптимум монополиста. Он определяет цену (Pт) и получает экономическую прибыль, показанную затененным прямоугольником.

Обратим внимание на то обстоятельство, что монополист выбирает выпуск относительно эластичного участка кривой спроса. Почему он ведет себя таким образом? Дело в том, что как мы уже знаем,

MR = 0 там, где Ed = 1, а MR > 0, там, где Ed >1. Поскольку МС, по определению, всегда больше нуля, то их равенство с MR возможно, естественно, только там, где и MR> 0. В результате, максимизирующий совокупную прибыль монополист, не может выбрать выпуск относительно неэластичного участка кривой спроса или даже там, где Ed = 1.

|

|

|

Что касается длительного периода, то здесь, в отличии от рынка с совершенной конкуренцией, монополист может сохранить положительную экономическую прибыль, так как входные барьеры препятствуют появлению в отрасли новых фирм. Единственная разница между коротким и длительным периодами будет в том, что в последнем монополист будет приравнивать предельную выручку (MR) к предельным издержкам длительного периода (LMC). В то же время неверно было бы полагать, что монополист обязательно во всех случаях имеет экономическую прибыль и не имеет убытков. В коротком периоде монополист может работать и с убытками, например, если его издержки слишком высоки. В таком случае, приравнивая MR и МС, он минимизирует убыток.

При решении проблемы максимизации прибыли чистой монополией можно воспользоваться двумя способами:

1. Методом сравнения валового дохода (TR) и валовых издержек (TС). Как известно, валовой доход представляет собой произведение Р и Q, т. е. цену единицы товара, умноженную на количество единиц продаваемой продукции (P*Q). Кривая валового дохода (TR) фирмы при несовершенной конкуренции имеет «холмообразный» вид. На рисунке 6.6 а изображена и кривая валовых издержек (ТС), которая нам уже известна.

Максимум общей прибыли будет при таком объеме выпуска, когда разница между TR и ТС максимальна. Это видно из рисунка: максимальное расстояние будет соответствовать расстоянию между точками А и В, т. е. когда произведено, например, 9 ед. продукции. Не нужно смешивать максимум валового дохода и максимум общей прибыли: при выпуске 11 ед. достигается наибольший объем TR, но максимум прибыли будет достигнут при 9 ед. продукции.

2. Методом сравнения предельного дохода (MR) и предельных издержек (МС). Альтернативный способ определения максимума прибыли требует сопоставления предельного дохода (MR) и предельных издержек (MC). Еще раз напомним, что в условиях совершенной конкуренции цена для отдельной фирмы является величиной постоянной и заданной рынком. Но каков при этом предельный доход? Предельный доход – это дополнительный доход от продажи дополнительной единицы товара. Он определяется как разница между TRn и TRn- -1. Каков же будет МR при несовершенной конкуренции? Изобразим графически (см. рис. 6.6 б) динамику предельного дохода и спроса в условиях несовершенной конкуренции (на оси ординат — предельный доход и цена, на оси абсцисс – количество продукции). Из графика видно, что MR снижается быстрее, чем спрос D. В условиях несовершенной конкуренции предельный доход меньше цены ( М R < Р ). Ведь для того, чтобы продать дополнительную единицу продукции, несовершенный конкурент снижает цену. Это понижение дает ему некий выигрыш, но одновременно приносит и определенные потери. Что это за потери? Дело в том, что, продав, например, 3-ю единицу за 37 руб., производитель снизил тем самым и цену каждой из предыдущих единиц продукции. Следовательно, теперь все покупатели платят более низкую цену.

Взаимосвязь рисунков а и б заключается в следующем: после того, как валовой доход достигает своего максимума, предельный доход становится отрицательной величиной. Эта закономерность поможет нам впоследствии понять, на каком участке кривой спроса монополист устанавливает цену, максимизирующую прибыль. Обратите внимание и на то, что в случае линейной кривой спроса D график MR пересекает ось абсцисс ровно посередине расстояния между нулем и величиной спроса при нулевой цене.

Вернемся к рис. выше. Максимальный размер прибыли мы определяем не «на глазок», прикидывая, при каком объеме продаж разница между валовым доходом и валовыми издержками максимальна. Предельный доход и предельные издержки определяют наклон кривых валового дохода и валовых издержек в любой их точке. Проведем касательные к точкам А и В. Их одинаковый наклон означает, что MR = МС. Именно в этом случае прибыль монополии будет максимальна.

В условиях несовершенной конкуренции равновесие фирмы (т. е. равенство предельных издержек и предельного дохода, или МС = MR) достигается при таком объеме производства, когда средние издержки не достигают своего минимума. Цена при этом выше средних издержек. При несовершенной конкуренции (MC= MR) <AC <P. Монополист, стремящийся максимизировать прибыль, всегда действует на эластичном участке кривой спроса, поскольку только при коэффициенте эластичности, большем единицы (Е > 1), предельный доход положителен. На эластичном участке кривой спроса снижение цены обеспечивает монополисту увеличение валового дохода.

На рис. 6.7 видно, что положение равновесия фирмы определяется точкой Е (точкой пересечения МС и MR), от которой проводим вертикаль до кривой спроса D. Таким образом, мы узнаем цену, обеспечивающую наибольшую прибыль. Эта цена установится на уровне E1. Верхний маленький прямоугольник (длина P1E1) показывает величину прибыли монополии в коротком периоде.

В долгосрочном периоде любая монополия является открытой, поэтому в длительном временном периоде действует тенденция к исчезновению монопольной прибыли по мере внедрения в отрасль новых производителей. Графически это означает, что кривая средних издержек АС будет лишь касаться кривой спроса. Нечто похожее происходит при рыночной структуре, называемой монополистической конкуренцией.

Предыдущий анализ был связан с монополией как феноменом определенной власти над рыночной ценой со стороны продавца. Но известный контроль над ценами может быть и со стороны покупателя. Если термин монополия означает «один продавец», то монопсония – это «один покупатель». Исследование проблемы монопсонии является одной из важнейших научных заслуг Джоан Робинсон. Если покупатель – один, а продавцов – много, конкуренция развернется прежде всего между продавцами (производителями), и цена будет понижаться. Монопсонист имеет возможность диктовать цены на приобретаемую продукцию и устанавливать ее на уровне более низком, чем в условиях совершенной конкуренции. Как известно, монополист, имея власть над ценой, может установить ее на уровне, превышающем уровень цены равновесия в условиях совершенной конкуренции, и объем производства у монополиста ниже, чем при совершенной конкуренции.

А каков объем закупок у монопсониста? Выше или ниже уровня условий совершенной конкуренции? Ответ на этот вопрос неоднозначен. Все будет зависеть от условий предложения отрасли и соответствующего уровня цены предложения. Но зададимся вопросом: а зависит ли власть монопсониста от самого характера приобретаемого им продукта? Очевидно, да. Сопротивляться власти монопсониста могут, скорее, производители не скоропортящейся продукции: если им не нравятся условия монопсонии, они еще могут какое-то время поискать другого покупателя. А что делать производителям скоропортящейся продукции сельского хозяйства? По всей видимости, у них больше вероятности попасть в зависимость от условий, диктуемых монопсонистом. Итак, монопсонист, манипулируя объемом своих закупок, может воздействовать на рыночную цену приобретаемой продукции. Следовательно, его можно назвать

« ценоискателем ».

№21 Монопольная власть и ее измерение. Монополия и потери в общественном благосостоянии.

Для совершенно конкурентного предприятия цена равна предельным издержкам, а для предприятия, обладающего рыночной властью, цена выше предельных издержек. Следовательно, величина, на которую цена превышает предельные издержки (), может служить мерой монопольной (рыночной) власти. Для измерения отклонения цены от предельных издержек служит индекс Лернера.

Индекс Лернера: два способа подсчета

Показатель монопольной власти, индекс Лернера, подсчитывается по формуле:

· P — монопольная цена;

· MC — предельные издержки.

Поскольку при совершенной конкуренци и способность отдельной фирмы влиять на цены равна нулю (Р=МС), то относительное превышение цены над предельными издержками характеризует наличие у конкретной фирмы рыночной власти.

Рис. 5.11. Соотношение Р и МС при монополии и совершенной конкуренции

При чистой монополии в гипотетической модели коэффициент Лернера равен максимальному значению L=1.

Чем выше значение данного показателя, тем выше уровень монопольной власти.

Данный коэффициент может также быть выражен через коэффициент эластичности, используя универсальное уравнение ценообразования:

(P-MC)/P=-1/Ed.

Мы получаем уравнение: L=-1/Ed, где Еd — эластичность спроса на продукцию фирмы по ценам.

Например, при эластичности спроса Е=-5 коэффициент монопольной власти L=0,2. Еще раз подчеркнем, что высокая монопольная власть на рынке не гарантирует фирме высокой экономической прибыли. Фирма А может обладать большей монопольной властью, чем фирма B, но получать меньшую прибыль, если у нее выше средние совокупные издержки.

Источники монопольной власти

Источники монопольной власти любого несовершенного конкурента, как это следует из выведенной выше формулы, связаны с факторами, определяющими эластичность спроса на продукцию фирмы. К ним относятся:

1. Эластичность рыночного (отраслевого) спроса на продукцию фирмы (в случае чистой монополии рыночный спрос и спрос на продукцию фирмы совпадают). Эластичность спроса фирмы обычно больше либо равна эластичности рыночного спроса.

Напомним, что среди основных факторов, определяющих эластичность спроса по цене, выделяют:

· наличие и доступность товаров-заменителей на рынке (чем больше заменителей, тем выше эластичность; при чистой монополии не существует совершенных заменителей товара, и риск снижения спроса из-за появления его аналогов минимален);

· временной фактор (рыночный спрос, как правило, более эластичен в долгосрочном периоде и менее эластичен в краткосрочном. Это связано с временным лагом реакции потребителя на изменение цены и большой вероятностью появления со временем товаров-заменителей);

· долю расходов на товар в потребительском бюджете (чем выше уровень расходов на товар относительно доходов потребителя, тем выше эластичность спроса по цене);

· степень насыщения рынка рассматриваемым товаром (если рынок насыщен каким-либо товаром, то эластичность будет скорее низкой, и наоборот, если рынок ненасыщен, то снижение цен может вызвать значительное увеличение спроса, т.е. рынок будет эластичным);

· разнообразие возможностей использования данного товара (чем больше различных областей использования имеет товар, тем более эластичен спрос на него. Это связано с тем, что рост цены уменьшает, а сокращение цены расширяет сферу экономически оправданного применения данного товара. Этим объясняется тот факт, что спрос на универсальное оборудование, как правило, эластичнее спроса на специализированные приборы);

· важность товара для потребителя (товары первой необходимости (зубная паста, мыло, услуги парикмахера) обычно неэластичны по ценам; товары же, которые не столь важны для потребителя и приобретение которых может быть отложено, характеризуются большей эластичностью).

2. Число фирм на рынке. Чем меньше фирм на рынке, тем при прочих равных условиях больше возможность отдельной фирмы влиять на цены. При этом значение имеет не просто общее число фирм, а число наиболее влиятельных, имеющих существенную долю на рынке, так называемых “основных игроков”. Поэтому очевидно, что если на две крупные компании приходится 90% объема продаж, а на оставшиеся 20 — 10%, то у двух крупных фирм большая монопольная власть. Такое положение называется концентрацией рынка (производства).

3. Взаимодействие между фирмами. Чем более тесно взаимодействуют между собой фирмы, тем выше их монопольная власть. И наоборот, чем агрессивнее конкурируют между собой компании, тем слабее их возможности воздействовать на рыночные цены. Крайний случай, ценовая война, может сбить цены до конкурентного уровня. В этих условиях отдельная фирма будет опасаться поднять свою цену, чтобы не потерять своей доли на рынке, и, таким образом, будет обладать минимальной монопольной властью.

№22. Ценовая дискриминация: сущность, условия осуществления, виды, значение для производителя и потребителя.

Одним из возможных способов увеличения прибыли монополии является ценовая дискриминация, т.е. продажа однородной продукции в одно и то же время по разным ценам; при этом различия в ценах не связаны с затратами на производство и доставку товара на рынок.

Необходимым условием проведения ценовой дискриминации является невозможность перепродажи товара. Поэтому наиболее широкое распространение она получила в сфере услуг.

Допустим, проживающий в труднодоступной местности фермер может получить минеральные удобрения только от одного поставщика. Затраты поставщика на приобретение и доставку 1 ц удобрений постоянны и равны 120 руб. Поставщик знает, что каждый последующий центнер удобрений, внесенный в почву, увеличивает урожайность в соответствии с законом снижающейся предельной производительности переменного фактора; поэтому фермер готов заплатить за 1-й центнер 200 руб., за 2-й - 190 руб., за 3-й - 175 руб., за 4-й - 155 руб., и за 5-й - 120 руб. В этом случае поставщик удобрений может осуществить ценовую дискриминацию первой степени, т.е. продать фермеру каждый центнер удобрений по цене спроса. При проведении ценовой дискриминации первой степени кривая спроса становится для продавца кривой предельного дохода. В этом случае объем выпуска монополии, как и фирм на рынке совершенной конкуренции, определяет точка пересечения кривой предельных затрат с кривой отраслевого спроса (рис. 1). Но в отличие от рынка совершенной конкуренции покупатели не получают потребительских излишков. Заштрихованный на рис. 1 треугольник представляет прибыль монополии.

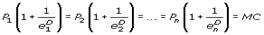

Осуществить ценовую дискриминацию первой степени на практике удается редко. Чаще по  разным ценам монополист может продавать не каждую единицу продукции, а определенные ее порции, т.е. проводить ценовую дискриминацию второй степени. Так, в конце 2001 г. интернет-карты провайдера Lanck имели следующие цены: 1 ч - 28 руб., 5 ч - 115 руб., 30 ч - 505 руб. Другие провайдеры наряду с почасовой оплатой устанавливают фиксированную абонементную плату; в результате средняя цена за малое количество часов пребывания в Интернет оказывается выше средней цены за большое число часов. Аналогично поступают поставщики промышленной электроэнергии: помимо оплаты каждого киловатт-часа потребленного электричества взимается фиксированная плата за подключенные мощности. Правило проведения ценовой дискриминации второй степени вывел Г. Штакельберг: «Предельная выручка от продажи любой, кроме последней, партии должна равняться цене следующей партии, а предельная выручка от продажи последней партии - предельным затратам», т.е. MR 1 = P 2, MR 2 = P 3,..., MRn = MC.

разным ценам монополист может продавать не каждую единицу продукции, а определенные ее порции, т.е. проводить ценовую дискриминацию второй степени. Так, в конце 2001 г. интернет-карты провайдера Lanck имели следующие цены: 1 ч - 28 руб., 5 ч - 115 руб., 30 ч - 505 руб. Другие провайдеры наряду с почасовой оплатой устанавливают фиксированную абонементную плату; в результате средняя цена за малое количество часов пребывания в Интернет оказывается выше средней цены за большое число часов. Аналогично поступают поставщики промышленной электроэнергии: помимо оплаты каждого киловатт-часа потребленного электричества взимается фиксированная плата за подключенные мощности. Правило проведения ценовой дискриминации второй степени вывел Г. Штакельберг: «Предельная выручка от продажи любой, кроме последней, партии должна равняться цене следующей партии, а предельная выручка от продажи последней партии - предельным затратам», т.е. MR 1 = P 2, MR 2 = P 3,..., MRn = MC.

В реальной экономике чаще всего встречается ценовая дискриминация третьей степени. Условия для ее проведения возникают тогда, когда потребители определенного блага разделены на группы, различающиеся эластичностью спроса по цене. В этом случае отраслевой спрос представлен не одной, а несколькими кривыми спроса. Общая прибыль от продажи продукции на n сегментах рынка по разным ценам:

= P 1 q 1 + P 2 q 2 +... + Pnqn - TC (Q), где Pi, qi - соответственно цена и объем продаж на i -м сегменте рынка;

= P 1 q 1 + P 2 q 2 +... + Pnqn - TC (Q), где Pi, qi - соответственно цена и объем продаж на i -м сегменте рынка;

Условием ее максимизации является следующая система уравнений:

MR 1 = MR 2 =... = MRn = MC.

Следовательно, на каждом из сегментов рынка нужно установить такую цену, чтобы предельная выручка на всех сегментах была одинаковой и равнялась предельным затратам общего выпуска.

С учетом того, что MR = P (1 + 1/ eD), условие максимизации прибыли при ценовой дискриминации третьей степени можно представить в следующем виде:

Из него следует, что

Это означает, что ценовая дискриминация третьей степени увеличивает прибыль лишь в том случае, если сегменты рынка различаются эластичностью спроса по цене. Когда такое различие есть, тогда для покупателей с меньшей эластичностью спроса цену нужно установить выше, чем для покупателей с большей эластичностью спроса.

Проведенный анализ показал, как за счет ценовой дискриминации монополия может увеличить прибыль. Рассмотрим теперь, как ценовая дискриминация влияет на общественное благосостояние, измеряемое суммой излишков потребителей и производителей.

Ценовая дискриминация первой и второй степеней увеличивает общественное благосостояние, так как она сопровождается увеличением выпуска продукции и более полным удовлетворением рыночного спроса. Воздействие ценовой дискриминации третьей степени на общественное благосостояние неоднозначно.

Если в результате ее осуществления отраслевой рынок приобретает дополнительный сегмент покупателей, т.е. товар будут покупать потребители, для которых единая монопольная цена была слишком высокой, то последствия станут такими же, как при ценовой дискриминации первой и второй степеней.

Когда по единой цене товар доступен покупателям с различной эластичностью спроса, а монополия устанавливает дифференцированные по сегментам рынка цены в целях максимизации прибыли, тогда рост последней сопровождается снижением общественного благосостояния. Это связано с тем, что при проведении ценовой дискриминации третьей степени сокращается объем продаж покупателям с неэластичным спросом (крутая линия спроса) и увеличиваются продажи покупателям с эластичным спросом (пологая линия спроса). В результате уменьшения потребительских излишков у покупателей с неэластичным спросом превышает рост потребительских излишков у покупателей с эластичным спросом.

№ 23 Регулирование деятельности монополии посредством налогов и цен.

Большинство чисто монополистических отраслей являются естественными монополиями и поэтому, по мнению специалистов, подлежат общественному регулированию. Наиболее распространенными способами регулирования монопольной власти являются: 1. Установление предельных цен;

2. Введение налогов;

3. Предоставление субсидий;

4. Государственная собственность на компании – монополии;

5. Государственное регулирование, распространяющееся на цены, объемы производства, условия входа и выхода из регулируемых отраслей; 6. Антимонопольная политика.

Налогообложение монополии.

Одним из методов ограничения монопольной власти являются налоги, которые сокращают прибыли предприятий монополистов. Рассмотрим влияние на поведение монополиста двух типов налогов: потоварного, ставка которого устанавливается в расчете на единицу продукции, а общая сумма зависит от объема выпуска, и национального, взимаемого независимо от объема выпуска.

Влияние потоварного налога.

Обозначим ставку потоварного налога через Т. Тогда прибыль монополиста составит П = TR (Q) – TC (Q) – TQ (46)

Возьмем производную по объему выпускаемой продукции:

тогда

(47)

Потоварный налог будет для монополиста дополнительным элементом переменных издержек. Следовательно МС2=МС1+Т. Условие максимизации прибыли монополиста выполняется при объеме выпуска Q2 и цене Р2. (см. рис.76). Таким образом, введение потоварного налога приведет к снижению объема выпуска, увеличению цены и сокращению прибыли монополиста. Влияние национального налога.

В отличии от потоварного сумма национального налога не зависит от объема выпуска. Поэтому он является для монополиста элементом постоянных, а не переменных и предельных издержек (например, стоимость лицензии на исключительное право занятия той или иной деятельностью). В таком случае прибыль монополиста составит

(48)

Таким образом, монополист максимизирует свою прибыль (после уплаты налога), уравнивая предельный доход и предельные издержки и ставки налога.

Влияние потоварного налога показано на рис.76. Здесь АС1и МС1 – кривые средних и предельных издержек в коротком периоде, Q1и Р1– оптимальный выпуск и цена до введения налога.

Где G – сумма национального налога. Условием максимизации чистой прибыли монополиста будет

(49)

Как видно на рис.77. оптимальный выпуск и цена продукции после введения национального налога не изменились, уменьшилась лишь прибыль полученная монополистом. Значит национальный налог целиком ложится на монополиста. Его нельзя даже частично переложить на потребителей через более высокую цену и меньший объем выпуска. Как в случае повторного налога.

1. Дифференциация продукта – наиболее заметная черта рынка монополистической конкуренции. Дифференцированным или индивидуальным продуктом является близкий конкурент другого, более или менее аналогичного, но обладающий некоторыми индивидуальными свойствами, позволяющим назначать на него особую цену. Типичным примером являются автомобили разных марок, телевизоры, холодильники, видеомагнитофоны, компьютеры, одежда, обувь, мебель, сигареты, напитки, даже обычное продовольствие – хлебобулочные, молочные, мясные, рыбные и иные продукты.

2. В отрасли существует относительно большое число предприятий, каждое из которых удовлетворяет небольшую долю рыночного спроса на общий тип товара, реализуемого предприятием и его соперниками. При монополистической конкуренции размеры рыночных долей фирм в общем превосходит 1%, который существовал бы при совершенной конкуренции. В типичном случае на фирму приходится от 1% до 10% рыночных продаж.

3. Монопольно-конкурентные фирмы не считаются с реакцией своих конкурентов, когда выбирают какую цену установить на свои товары или когда выбирают объемы производства. Такое поведение фирм на рынках монополистической конкуренции является следствием большого числа фирм.

4. Доступ на рынок с монополистической конкуренцией относительно свободен – новым фирмам несложно вступить в отрасль со своими товарами, а существующим выйти, если их товары перестали пользоваться спросом.

Рис. 80. Прибыли фирмы в краткосрочном периоде.

Рис. 81. Убытки фирмы в краткосрочном периоде.

Рис. 82. Равновесие фирмы в долгосрочном периоде в условиях монополистической конкуренции.

Фирма, благодаря расходам на рекламу, перемещает свою кривую спроса с D1 до D2. Максимизирующим прибыль выпуском является тот, для которого МР2 равен предельным издержкам. На производство плюс предельные издержки реализации МС+МСS. При отсутствии какой-либо рекламы эта фирма получила бы нулевую экономическую прибыль, как показано на рисунке. Реклама позволяет фирме извлекать положительную экономическую прибыль.

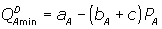

№24. Равновесие предприятия на рынок монополистической конкуренции. Влияние рекламы на состояние равновесия. Рынком монополистической конкуренции наз-ют такой тип рынка, на котором большое число производителей предлагает многим покупателям предлагается определенный вид продукции, поэтому на каждого из них приходится незначительная доля отраслевого предложения. Рынок открыт для всех желающих участвовать в сделках и все субъекты полностью информированы относительно условий сделок и качества товаров. Но в отличие от рынка совершен. конкуренции на дан. рынке обращ-ся гетерогенное благо. Кривая спроса на его прод-ю имеет отриц. наклон и он сам опр-ет объем своего предложения и цену. Но поскольку продукция, производимая монополист. конкурентами, легко взаимозаменяема, то спрос на продукцию отдельного конкурента зависит не только от цены его товара, но и от цен продукции других конкурентов. Это проявляется в сдвиге кривой спроса на его товар в случае изменения цен у конкурентов: если конкуренты снижают цены, то кривая спроса сдвигается влево, если повышают, то - вправо. Границы смещения кривой спроса называют функциями максимального и минимального спроса.

Для упрощения примем, что существуют лишь два монополистических конкурента:(А и В). Тогда функции спроса на их выпуск представляется в виде

QA = aA - bAPA + c (PB - PA) = aA - (bA + c) PA + cPB;

QB = aB - bBPB + c (PA - PB) = aB - (bB + c) PB + cPA.

Эти ф-ции показ-ют, что, во-первых, объем спроса на продукцию фирмы находится в прямой зависимости от цены продукции конкурента и в обратной от цены ее продукции и, во-вторых, спрос на продукцию монополистического конкурента раскладывается на две составляющие: спрос «своих» покупателей, предпочитающих именно данную разновидность продукта, и спрос «чужих» покупателей, приобретающих его продукцию только в том случае, когда цена на продукцию «их» фирмы кажется им слишком высокой. Зависимость спроса от «своих» покупателей характеризует параметр b, от притока «чужих» - параметр с.

Минимальная функция спроса выражает зависимость между объемом спроса и ценой продукции фирмы при нулевой цене товара конкурента

Максимальная функция спроса выражает зависимость между объемом спроса и ценой продукции фирмы при «запретительной» цене продукции конкурента (PB max).Последняя определяется из равенства aB - bBPB + c (PA - PB) = 0, из него следует, что: PB max = (aB + cPA)/(bB + c).

Тогда максимальная функция спроса на продукцию фирмы А имеет вид

Сравнение данных выражений показывает, что график QDA max проходит выше графика QDA min и имеет меньший наклон к оси абсцисс. Функции минимального и максимального спроса ограничивают область, в которой смещается линия спроса на продукцию монополистического конкурента.

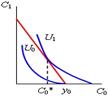

Обладая опр-ой монопольной властью, монополистический конкурент выбирает на своей кривой спроса сочетание цена - количество по точке Курно. При этом может оказаться, что он получит прибыль. Однако на рынке монополистической конкуренции такое положение долго  продолжаться не может. Поскольку вход на рассматриваемый рынок доступен всем, то возможность получения на нем прибыли привлечет новых производителей дан. вида продукции и в результате доля рынка каждого из производителей сократится. Это отобр-ся сдвигом линии спроса влево и в длинном периоде монополистический конкурент окажется в положении, представленном на рис. 1. Функции минимального и максимального спроса ограничивают область, в которой смещается линия спроса на продукцию монополистического конкурента. Т.о. на рынке монополистической конкур-ции, как и при совершен. конкуренции, цена равновесия в длинном периоде равна средним затратам на производство и фирмы не получают прибыль. Но в отличие от совершенного, монополистический конкурент в длинном периоде не будет производить продукцию с min-ми средними затратами. Из-за отриц. наклона линия спроса касается

продолжаться не может. Поскольку вход на рассматриваемый рынок доступен всем, то возможность получения на нем прибыли привлечет новых производителей дан. вида продукции и в результате доля рынка каждого из производителей сократится. Это отобр-ся сдвигом линии спроса влево и в длинном периоде монополистический конкурент окажется в положении, представленном на рис. 1. Функции минимального и максимального спроса ограничивают область, в которой смещается линия спроса на продукцию монополистического конкурента. Т.о. на рынке монополистической конкур-ции, как и при совершен. конкуренции, цена равновесия в длинном периоде равна средним затратам на производство и фирмы не получают прибыль. Но в отличие от совершенного, монополистический конкурент в длинном периоде не будет производить продукцию с min-ми средними затратами. Из-за отриц. наклона линия спроса касается  кривой средних затрат слева от минимума последней. Следовательно, в состоянии долгосрочного равновесия у монополистических конкурентов существуют избыточные производственные мощности и из-за этого гетерогенные блага обходятся дороже, чем стандартные. Площадь заштрихованного прямоугольника на рис. 1 представляет «плату за разнообразие» на рынке гетерогенного блага. Другим фактором, удорожающим продукцию, производимую в усл-ях монополист. конкуренции, явл-ся з-ты на рекламу. На рис. 2 показано, как за счет расходов на рекламу монополистический конкурент может увеличить свою долю на рынке. Затраты на рекламу повысили затраты на единицу выпуска (АС 0

кривой средних затрат слева от минимума последней. Следовательно, в состоянии долгосрочного равновесия у монополистических конкурентов существуют избыточные производственные мощности и из-за этого гетерогенные блага обходятся дороже, чем стандартные. Площадь заштрихованного прямоугольника на рис. 1 представляет «плату за разнообразие» на рынке гетерогенного блага. Другим фактором, удорожающим продукцию, производимую в усл-ях монополист. конкуренции, явл-ся з-ты на рекламу. На рис. 2 показано, как за счет расходов на рекламу монополистический конкурент может увеличить свою долю на рынке. Затраты на рекламу повысили затраты на единицу выпуска (АС 0  АС 1), но одновременно возрос спрос на продукцию фирмы (D 0

АС 1), но одновременно возрос спрос на продукцию фирмы (D 0  D 1) и в итоге ее выпуск увеличился.

D 1) и в итоге ее выпуск увеличился.

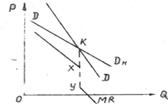

№25. Олигополия: понятие и сущность. Олигополистические ценовые войны. Жесткость цен в условиях олигополии. Олигополия отличается от других рыночных структур не количеством агентов, а типом их поведения, основной элемент которого - учет возможной реакции конкурентов на свои действия. Олигополист должен считаться не только с реакцией покупателей, но и с противодействием своих конкурентов. Жестокая ценовая конкуренция среди олигополистов может привести к тому, что продавцы изменяют свое поведение на рынке и стремятся путем соглашения о ценах координировать свои действия, чтобы избежать разорительной ценовой борьбы. В этом случае конкуренция все больше смещается в направлении качества, рекламы и индивидуализации продукции. Универсальной теории олигополии не существует, поскольку реакция со стороны конкурентов на то или иное действие олигополиста может быть очень различной. Каждому предположению о характере этой реакции соответствует своя модель олигополии.

Модель Бертрана или модель олигополистических ценовых войн:

Ценовая война - цикл последовательных уменьшений цены соперничающими на олигополистическом рынке фирмами. Дуополисты Бертрана исходят из предположения о независимости цен, устанавливаемых друг другом, от их собственных ценовых решений, то есть цена, назначенная соперником, является для дуополиста константой. Ценовая война продолжается до тех пор, пока не будет выполняться равенство Р = АС = МС. В этом положении ни одна фирма не будет получать выгоды от снижения цены. Чтобы избежать ценовых войн, олигополисты договариваются об определенных принципах установления цен и (или) распределение долей рынка.

Ломаная кривая спроса на продукцию олигополиста объясняет тот факт, что в усл-ях олигополии могут происходить изменения объемов выпуска без изменения цен. Неизменность цен можно объяснить, если отдельные фирмы считают, что соперники не последуют за любым приростом их цены. В то же время они полагают, что их соперники последуют за снижением их цен.

Ломаная кривая спроса на продукцию олигополиста объясняет тот факт, что в усл-ях олигополии могут происходить изменения объемов выпуска без изменения цен. Неизменность цен можно объяснить, если отдельные фирмы считают, что соперники не последуют за любым приростом их цены. В то же время они полагают, что их соперники последуют за снижением их цен.

На рис.1 DD - кривая спроса для случая, когда все фирмы назначают одну цену. Начиная с точки К, если одна из фирм назначит более высокую цену,чем у ее соперников, она уступит своим соперникам часть объема продаж, поэтому кривая спроса для нее ограничивается DнК. Если эта фирма назначит более низкую, чем у конкурентов, цену, она не сможет захватить у них часть рынка, поскольку конкуренты, чтобы не допустить этого, также снизят цены в соответствии с кривой DD. Таким образом, очевидно, что повышения и понижения цен самоустраняются. Излому кривой спроса соответствует разрыв кривой предельной выручки. Это означает, что при сдвигах кривой предельных затрат в пределах отрезка ХУ цена на уровне точки К останется ценой, максимизирующей прибыль.

№26 Модель количественной олигополии Штакельберга.

Штакельберг развил модель Курно и рассмотрел случай, когда на рынке олигополии, в которой фирмы конкурируют по объемам производства, присутствует фирма-лидер.

Модель Штакельберга базируется на следующих предпосылках:

· фирмы производят однородную продукцию;

· на рынке присутствует фирма-лидер, на объемы производства которой ориентируются все остальные фирмы (фирмыпоследователи), определяя свои объемы производства, исходя из критерия максимизации прибыли;

· фирма-лидер обладает полной информацией относительно рынка и действующих на нем фирм, ей известно, что фирмы-последователи определяют свой объем производства, исходя из ее объема производства, и знает функции наилучшей реакции фирм-последователей на свои действия;

· фирмы-последователи обладают полной информацией о рыночном спросе и при определении оптимальных объемов производства предполагают, что объемы производства всех остальных фирм останутся неизменными.

Рассмотрим модель олигополии по Штакельбергу.

Предположим, как и ранее, что отраслевой спрос характеризуется линейной зависимостью от цены:

P = a – b·Q.

Пусть на рынке действует одна фирма-лидер (L) и N фирм-последователей (F).

Пусть предельные издержки фирмы-лидера постоянны и равны: cL, предельные издержки фирм-последователей одинаковы и равны: cF. Для объяснения существования фирмы-лидера на рынке предположим наличие у лидера преимущества в издержках перед последователями: cL < cF.

Тогда условие первого порядка для максимизации прибыли последователя будет:

Очевидно, что при одинаковых предельных издержках на производство продукции функции наилучшей реакции фирмпоследователей на действия лидера будут также одинаковы.

Лидер, обладая информацией о функции наилучшей реакции последователей на свои действия, может использовать ее при максимизации своей прибыли:

Общий выпуск в модели Штакельберга при прочих равных условиях превышает выпуск в модели Курно. Таким образом, появление в отрасли лидера положительно сказывается на общественном благосостоянии. При этом необходимо отметить, что прибыль и рыночная доля фирмы-лидера существенно увеличиваются по сравнению с моделью Курно, таким образом, стратегия лидера имеет безусловные преимущества, фирмы-последователи наоборот теряют в прибыли и рыночной доле.

Рост числа фирм-последователей в отрасли приводит к увеличению объемов производства лидера (при условии наличия у него преимущества в издержках), сокращению объемов производства последователей, увеличению общего объема производства продукции и снижению рыночных цен.

В случае если мы откажемся от предположения, что фирма-лидер обладает преимуществом в издержках, и положим сL = cF, то рыночная доля лидера составит:

.

Таким образом, при росте числа последователей рыночная доля лидера падает, при бесконечном числе последователей стремясь к 50%. 5.3. Модель олигополии Бертрана

В 1883 г. Бертран опубликовал обзор книги Курно с критикой его модели. Основная идея сводилась к тому, что в условиях однородности продукции логичнее ждать от фирм, действующих на рынке, конкуренции в ценах, а не в объемах производства. Действительно, фирма, снижая цену по сравнению со своими конкурентами, получает возможность значительно увеличить объем продаж своей продукции, а следовательно, имеет стимулы максимизировать получаемую прибыль через изменение цен на свою продукцию, а не объемов производства. Таким образом, модель Бертрана основана на следующих предположениях:

· на рынке продается однородная продукция, покупатели покупают продукцию у того производителя, который установит наименьшую цену, если цены устанавливаются одинаковые, то рынок делится между производителями поровну;

· производители стремятся максимизировать прибыль, устанавливая соответствующую цену на свою продукцию и предполагая цены конкурентов неизменными;

· остаточный спрос на продукцию производителей является падающей функцией от объема продаж.

В таком случае возможны следующие равновесные состояния.

1. Если предельные издержки всех производителей одинаковы, то равновесие устанавливается при цене, равной предельным издержкам, то есть на совершенно конкурентном уровне. Положительная экономическая прибыль при этом привлечет на рынок новых продавцов до тех пор, пока получаемая ими прибыль не станет равной нулю – в этом проявляется парадокс Бертрана: фирмы, обладающие рыночной властью в условиях олигополии, под воздействием ценовой конкуренции лишены сверхприбылей.

2. Если у одной из фирм имеется преимущество в издержках, тогда под воздействием ценовой конкуренции при условии, что данная фирма не ограничена в объемах производства, все остальные фирмы будут вытеснены с рынка, и данная фирма станет монополистом. Монопольное положение фирмы может привести к монопольному ценообразованию, что приведет к росту цены выше установившегося в результате ценовой конкуренции уровня. Это, в свою очередь, может привлечь на рынок новые фирмы и привести вновь к ценовой конкуренции. В итоге, равновесие, достигаемое в данном случае, является неустойчивым: цена подвержена циклическим колебаниям. Выходом для фирмы, обладающей преимуществом в издержках, в таких условиях может быть реализация стратегии препятствования входу на рынок новых фирм, например, через создание себе репутации жесткого конкурента и постоянное вытеснение фирм, пытающихся войти на рынок.

3. В случае если производственные мощности фирм являются ограниченными, цены в результате конкуренции могут сложиться на уровне, превышающем предельные издержки, действующих на рынке фирм. Если фирмы достигли предела загрузки производственных мощностей, у них возникают стимулы к повышению цены выше установившегося уровня, что, в свою очередь, ведет снова к ценовой конкуренции. Такую ситуацию впервые достаточно подробно описал Эджворт (1925), поэтому возникающее в случае ограниченных производственных мощностей циклическое движение цен принято называть «циклами Эджворта».

Модель Бертрана демонстрирует стимулы фирм к координации своих действий через заключение каких-либо соглашений о ценовой политике для того, чтобы избежать ценовой конкуренции. Действительно, соглашение об установлении единой цены на монопольном уровне вело бы к максимизации совокупной прибыли фирм. Вместе с тем данная модель демонстрирует и наличие стимулов к нарушению подобных соглашений.

№27. Предложение факторов производства. Построение функций предложения труда и предложения капитала. Функция предложения труда: Будем исходить из того, что при определении объема предложения труда индивид ведет себя так же, как при определении объема спроса на блага, т.е. он стремится максимизировать свою функцию полезности.

Свободное от работы время индивид рассматривает в качестве блага хотя бы потому, что оно необходимо для потребления всех других благ. Поскольку общее время, которым располагает  субъект, ограничено, то каждый час труда сокращает свободное время, а следовательно, и благосостояние субъекта. Чтобы наглядно представить воздействие свободного времени на благосостояние индивида, построим его карту безразличия в пространстве двух благ: свободного времени (F) и денег (M), представляющих все другие блага (рис. 1). Эта карта характеризует предпочтения субъекта относительно различных комбинаций свободного времени и денег. Выпуклость кривых безразличия к началу координат указывает на то, что для сохранения благосостояния индивида на неизменном уровне сокращение каждого дополнительного часа свободного времени должно

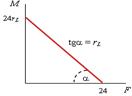

субъект, ограничено, то каждый час труда сокращает свободное время, а следовательно, и благосостояние субъекта. Чтобы наглядно представить воздействие свободного времени на благосостояние индивида, построим его карту безразличия в пространстве двух благ: свободного времени (F) и денег (M), представляющих все другие блага (рис. 1). Эта карта характеризует предпочтения субъекта относительно различных комбинаций свободного времени и денег. Выпуклость кривых безразличия к началу координат указывает на то, что для сохранения благосостояния индивида на неизменном уровне сокращение каждого дополнительного часа свободного времени должно  компенсироваться все возрастающей суммой денег. Чем дальше кривая безразличия находится от начала координат, тем более высокий уровень благосостояния она представляет. Если дана цена труда, то можно узнать, как индивид распределит календарное время между трудом и досугом. Пусть за час труда платят rL денежных единиц; тогда за сутки индивид может заработать y = (24 - F) rL. Определенная таким образом зарплата представлена на рис. 2 прямой линией. Каждая точка этой прямой показывает доступные индивиду при данной ставке зарплаты сочетания свободного времени и денег. Поскольку каждая кривая безразличия представляет

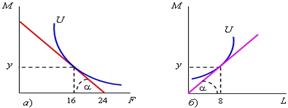

компенсироваться все возрастающей суммой денег. Чем дальше кривая безразличия находится от начала координат, тем более высокий уровень благосостояния она представляет. Если дана цена труда, то можно узнать, как индивид распределит календарное время между трудом и досугом. Пусть за час труда платят rL денежных единиц; тогда за сутки индивид может заработать y = (24 - F) rL. Определенная таким образом зарплата представлена на рис. 2 прямой линией. Каждая точка этой прямой показывает доступные индивиду при данной ставке зарплаты сочетания свободного времени и денег. Поскольку каждая кривая безразличия представляет  желаемые индивидом сочетания этих же благ, то наложив прямую заработной платы на карту безразличия индивида, найдем, какое количество труда он предложит (от какого количества свободного времени откажется) при данной цене труда (рис. 3, а). Поскольку рабочее время есть разность между календарным и свободным временем, то опр-е объема предложения труда можно представить в системе координат M,L, как показано на рис. 3, б. По мере изм-я цены труда меняются наклон линии зарплаты и точка ее касания с одной из кривых безразличия, опр-яя завис-ть м/д ценой труда и объемом его предложения, т.е. функцию предложения труда (рис. 4).

желаемые индивидом сочетания этих же благ, то наложив прямую заработной платы на карту безразличия индивида, найдем, какое количество труда он предложит (от какого количества свободного времени откажется) при данной цене труда (рис. 3, а). Поскольку рабочее время есть разность между календарным и свободным временем, то опр-е объема предложения труда можно представить в системе координат M,L, как показано на рис. 3, б. По мере изм-я цены труда меняются наклон линии зарплаты и точка ее касания с одной из кривых безразличия, опр-яя завис-ть м/д ценой труда и объемом его предложения, т.е. функцию предложения труда (рис. 4).

Реакцию индивида на изменения цен труда и блага можно разложить на две составляющие: эффект замены и эффект дохода (рис. 5).

Реакцию индивида на изменения цен труда и блага можно разложить на две составляющие: эффект замены и эффект дохода (рис. 5).

Для выделения эффекта замены нужно к исходной кривой безразличия U 0 провести касательную, параллельную новой линии зарплаты. Повышение цены труда при прочих равных условиях увеличивает его привлекательность и индивид в общем бюджете своего времени увеличивает долю рабочего времени. На рис. 5 эффект замены выражается в увеличении рабочего времени на (L 2 - L 1) единиц.

Повышение цены труда означает рост благосостояния субъекта, предлагающего определенное количество труда. На рис. 5 это отображается переходом на более отдаленную от начала координат кривую безразличия. По мере роста благосостояния ценность свободного времени для индивида возрастает, поэтому он заменяет часть рабочего времени досугом. В связи с этим, эффект дохода при повышении ставки зарплаты выражается в уменьшении предложения труда. В ситуации, представленной на рис. 5, эффект дохода равен разности (L 1 - L 0). Когда эффект дохода перекрывает эффект замены, тогда кривая предложения труда приобретает отрицательный наклон.

Повышение цены труда означает рост благосостояния субъекта, предлагающего определенное количество труда. На рис. 5 это отображается переходом на более отдаленную от начала координат кривую безразличия. По мере роста благосостояния ценность свободного времени для индивида возрастает, поэтому он заменяет часть рабочего времени досугом. В связи с этим, эффект дохода при повышении ставки зарплаты выражается в уменьшении предложения труда. В ситуации, представленной на рис. 5, эффект дохода равен разности (L 1 - L 0). Когда эффект дохода перекрывает эффект замены, тогда кривая предложения труда приобретает отрицательный наклон.

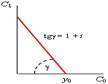

Выделение эффектов замены и дохода бывает полезным при анализе последствий налогообложения. Подоходный налог воздействует на поведение наемного работника так же, как снижение цены труда. Если с каждого рубля заработной платы взимается налог в размере  копеек, то при номинальной цене труда rL реальная его цена с позиций работника составляет (1 -

копеек, то при номинальной цене труда rL реальная его цена с позиций работника составляет (1 -  ) rL; 0 <

) rL; 0 <  < 1. Последствия введения

< 1. Последствия введения  пропорционального подоходного налога показаны на рис. 6. Введение подоходного налога означает для индивида уменьшение наклона линии зарплаты и переход на более низкую кривую безразличия. Предложение труда индивида сократилось с L 0 до L 1. Чтобы выделить эффект дохода, проведем к новой кривой безразличия U 1 касательную, параллельную исходной бюджетной линии. Точка касания показывает, сколько труда предложил бы индивид, если бы при исходной цене труда вместо подоходного налога был установлен независимый от размера дохода подушный налог в таком размере, что благосостояние индивида снизилось бы с U 0 до U 1. Поступления от такого налога равны расстоянию a. Но поскольку был введен не подушный, а подоходный налог, то предложение труда не возросло на (L 2 - L 0), а сократилось на (L 0 - L 1). Величина подоходного налога соответствует расстоянию b, которое короче расстояния а. Это означает, что при введении подоходного налога поступления в госбюджет меньше, чем при введении подушного налога, снижающего благосостояние индивида на такую же величину, на какую понизил его подоходный налог. Разность (a - b) представляет величину чистых потерь общества, возникающих при введении пропорционального подоходного налога.

пропорционального подоходного налога показаны на рис. 6. Введение подоходного налога означает для индивида уменьшение наклона линии зарплаты и переход на более низкую кривую безразличия. Предложение труда индивида сократилось с L 0 до L 1. Чтобы выделить эффект дохода, проведем к новой кривой безразличия U 1 касательную, параллельную исходной бюджетной линии. Точка касания показывает, сколько труда предложил бы индивид, если бы при исходной цене труда вместо подоходного налога был установлен независимый от размера дохода подушный налог в таком размере, что благосостояние индивида снизилось бы с U 0 до U 1. Поступления от такого налога равны расстоянию a. Но поскольку был введен не подушный, а подоходный налог, то предложение труда не возросло на (L 2 - L 0), а сократилось на (L 0 - L 1). Величина подоходного налога соответствует расстоянию b, которое короче расстояния а. Это означает, что при введении подоходного налога поступления в госбюджет меньше, чем при введении подушного налога, снижающего благосостояние индивида на такую же величину, на какую понизил его подоходный налог. Разность (a - b) представляет величину чистых потерь общества, возникающих при введении пропорционального подоходного налога.

Функция предложения капитала: Капитал создается за счет не потребленной части дохода, т.е. за счет сбережений. Поэтому объем предложения капитала соответствует кол-ву сбережений.

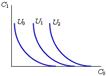

Объяснение логики поведения индивида при распределении текущего дохода на потребляемую и сберегаемую доли можно дать, используя понятие многопериодной функции полезности. Для упрощения, примем что существуют лишь два периода: текущий t 0 и будущий t 1. Тогда двухпериодная функция полезности имеет вид U = U (C 0, C 1), где C 0 и C 1 - объемы потребления индивида соответственно в текущем и будущем периодах. В графическом виде она представлена на рис. 1. Каждая точка кривой безразличия соответствует опр-му сочетанию объемов потребления индивида в текущем и будущем периодах. Все сочетания, в точках одной и той же кривой безразличия представляют одинаковый уровень благосостояния в двух периодах. Выпуклость кривых безразличия к началу координат свидетельствует о том, что при сокращении текущего потребления индивид лишь в том случае сочтет свое благосостояние неизменным, если каждая доп. ед-ца, вычитаемая из текущего потребления, будет компенсироваться все увеличивающимся приращением потребления в будущем.

Объяснение логики поведения индивида при распределении текущего дохода на потребляемую и сберегаемую доли можно дать, используя понятие многопериодной функции полезности. Для упрощения, примем что существуют лишь два периода: текущий t 0 и будущий t 1. Тогда двухпериодная функция полезности имеет вид U = U (C 0, C 1), где C 0 и C 1 - объемы потребления индивида соответственно в текущем и будущем периодах. В графическом виде она представлена на рис. 1. Каждая точка кривой безразличия соответствует опр-му сочетанию объемов потребления индивида в текущем и будущем периодах. Все сочетания, в точках одной и той же кривой безразличия представляют одинаковый уровень благосостояния в двух периодах. Выпуклость кривых безразличия к началу координат свидетельствует о том, что при сокращении текущего потребления индивид лишь в том случае сочтет свое благосостояние неизменным, если каждая доп. ед-ца, вычитаемая из текущего потребления, будет компенсироваться все увеличивающимся приращением потребления в будущем.

Наклон кривой безразличия равен предельной норме замены двух благ, количество которых откладывается на осях координат. В данном случае MRSC 1, C 0 выражает меру предпочтения индивидом сегодняшних благ будущим. Она показывает, насколько единиц можно сократить потребление в будущем периоде при увеличении текущего потребления на единицу без изменения благосостояния индивида в обоих периодах. При заданном уровне благосостояния мера предпочтения нынешних благ будущим увеличивается по мере уменьшения текущего и увеличении будущего потребления.

Двухпериодная функция полезности отражает предпочитаемые индивидом сочетания опр-ых объемов текущего и будущего потреблений. Доступные индивиду сочетания C 0, C 1 представляют двухпериодное бюджетное уравнение. Допустим в периоде t 0 индивид получил доход y 0, служащий источником его потребления в обоих периодах. Причем сберегаемую часть дохода он может отдать в ссуду под процент i. Тогда его двухпериодное бюджетное уравнение имеет вид

C 1 = (y 0 - C 0)(1 + i) = (1 + i) y 0 - (1 + i) C 0. Оно показывает, как индивид может варьировать объемами потребления в обоих периодах. При полном отказе от  потребления в нулевом периоде в первом оно составит (1 + i) y 0. Каждая единица потребления в текущем периоде снижает потребление в будущем периоде на (1 + i) единиц. График двухпериодного бюджетного ограничения изображен на рис. 2.

потребления в нулевом периоде в первом оно составит (1 + i) y 0. Каждая единица потребления в текущем периоде снижает потребление в будущем периоде на (1 + i) единиц. График двухпериодного бюджетного ограничения изображен на рис. 2.

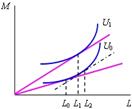

Наложение двухпериодной бюджетной линии на карту безразличия, представляющую двухпериодную функцию полезности, позволяет опр-ть, как при существующей ставке процента индивид распределяет свой текущий доход на потребляемую и сберегаемую части (рис.3). Возможность предоставлять часть дохода в ссуду (наличие рынка капитала) повышает благосостояние индивида, так как за счет предоставления ссуды индивид «переходит» на более высокую кривую безразличия. Повышение ставки процента увел-ет наклон бюджетной линии и  меняет точку ее касания с одной из кривых безразличия. В результате выявляется зависимость м/д ставкой %-та (ценой капитала) и объемом сбережений (предложения капитала), т.е. функция предложения капитала.

меняет точку ее касания с одной из кривых безразличия. В результате выявляется зависимость м/д ставкой %-та (ценой капитала) и объемом сбережений (предложения капитала), т.е. функция предложения капитала.

Реакцию индивида на изменение ставки процента тоже можно разложить на эффект замены и эффект дохода. Ее повышение увеличивает относительную ценность сбережений, поэтому их доля в текущем доходе возрастает. В этом состоит эффект замены.

Эффект дохода выражается в увеличении потребления индивида в обоих периодах. Но если прирост потребления в будущем периоде обеспечивается повышением ставки процента, то в текущем периоде его можно увеличить только за счет снижения объема сбережений. Поэтому эффект дохода при повышении ставки процента сопровождается сокращением сбережений. Как правило, при низких ставках процента эффект замены перекрывает эффект дохода, а при высоких - наоборот.

№28. Спрос на факторы производства. Построение индивидуальной и рыночной функции спроса на труд. Проанализируем процесс формирования спроса на факторы производства на примере найма труда фирмой, максимизирующей прибыль. Образование спроса на капитал по сути протекает аналогично. Так как прибыль реализуется на рынке продукта, производимого фирмой, то ее спрос на труд зависит не только от конъюнктуры рынка труда, но и от конъюнктуры рынка продукта. Поэтому при определении объема спроса на труд приходится иметь дело одновременно с обоими рынками.

Предположим, фирма имеет капитал в объеме К и принимает решение о найме рабочих. Определенное количество работников уже нанято, следует ли принимать еще одного дополнительного работника? Следует, если доп. выручка, которую получит фирма в результате деятельности данного работника, будет больше затрат на него: MRPL>MCL

где MRPL - предельная выручка предельного продукта труда, т.е. прирост выручки в результате найма доп. работника;

МСL – предельные затраты на труд (показывают насколько повысятся общие з-ты фирмы в рез-те исп-я доп. ед-цы труда)

Условие максимизации прибыли фирмы на рынке ресурса:

MRPL=MCL, где MRPL = MPL * MR

MPL – предел. производительность труда

Значения величин MRPL и MCL зависят от статуса фирмы на рынках благ и труда. Если фирма является совершенным конкурентом на рынке благ, то для нее MR = P, тогда MRPL = Р · MPL. Это произведение называют ценность предельного продукта труда. Когда фирма является совершенным конкурентом на рынке труда, тогда MCL = rL.

В табл. 7.1 показано, как модифицируется условие максимизации прибыли фирмы в зависимости от ее статуса.

Таблица 7.1

2015-07-14

2015-07-14 3867

3867