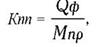

Для определения ликвидации диспропорций необходимо осуществить оценку уровня использования производственных мощностей, которая играет ведущую роль в системе управления производственной деятельностью предприятия, на основе таких показателей: к-т использования проектной мощности  где Qф – фактич. выпуск продукции; Мпр – проектная мощность. К-т использования ПМ, которая может значительно отличаться от проектной

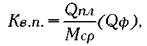

где Qф – фактич. выпуск продукции; Мпр – проектная мощность. К-т использования ПМ, которая может значительно отличаться от проектной  где Qпл, Qф – план. и фактич. выпуски продукции. Группа показателей, которые характеризуют уровень использования оборудования, в частности: а) показатель фондоотдачи:

где Qпл, Qф – план. и фактич. выпуски продукции. Группа показателей, которые характеризуют уровень использования оборудования, в частности: а) показатель фондоотдачи:  где Фс.г. – ср.-год. стоимость основных фондов. б) к-т экстенсивного загрузки оборудования

где Фс.г. – ср.-год. стоимость основных фондов. б) к-т экстенсивного загрузки оборудования  где Fф.в. – фактически отработанный оборудованиям время, ч.;Fд – время возможного использования оборудования,ч. в) к-т интенсивного использования оборудования

где Fф.в. – фактически отработанный оборудованиям время, ч.;Fд – время возможного использования оборудования,ч. в) к-т интенсивного использования оборудования

где tтехн – технически обоснованная норма времени на ед. продукции;tфакт – фактически израсходованное время на изготовление ед. продукции.г) к-т изменяемости оборудования

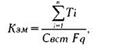

где tтехн – технически обоснованная норма времени на ед. продукции;tфакт – фактически израсходованное время на изготовление ед. продукции.г) к-т изменяемости оборудования  где

где  – суммарная машина вместительность продукции, ч.;Свст – кол.-во ед.-ц установленного оборудования, шт.;Fq – действительный фонд времени ед.оборудования за одно изменение, ч.д) среднее время работы ед. оборудования.

– суммарная машина вместительность продукции, ч.;Свст – кол.-во ед.-ц установленного оборудования, шт.;Fq – действительный фонд времени ед.оборудования за одно изменение, ч.д) среднее время работы ед. оборудования.

Показатели использования производственных мощностей

▪ К-т экстенсивного использования Кэкс – отношение фактического фонда времени Кф к плановому количеству (Кпл): Кэкс=Кф / Кпл

▪ К-т сменности оборудования (Ксм) – отношение общего кол.-ва отработанных оборудованием в течение дня станко – смен (Кстсм) к max количеству станков, работающих в определенную смену (Ксмах): Ксм = Кстсм / Ксмах

▪ К-т загрузки оборудования (Кзаг) – практике коэффициент загрузки рассчитывается как частное от деления к-та сменности на количество смен (Кс): Кзаг = Ксм / Кс

▪ К-т использования сменного режима времени работы оборудования (Ксмр) – отношение коэффициента сменности работы оборудования (Ксм) к установленной на данном предприятии продолжительности смены (Тсм):

Ксмр = Ксм / Тсм

▪ Кт интенсивности использования (Кин) – отношение фактической мощности (производительности) основного технологического оборудования (Мф) к его нормативной мощности (Мн): Кинт = Мф / Мн

▪ Интегральный коэффициент использования мощностей (Кинт).Рассчитывается как произведению коэффициентов интенсивного и экстенсивного использования оборудования, например: Кинт = Кэкс * Кинт

Повыш. уровня использования ПМ в динамике явл. положительным фактором: повышение отдачи созданного производственного потенциала, снижение себестоимости продукции, роста прибыли, рентабельности производства.

23. Задачи и содержание плана материально-технического обеспечения производства

МТ обеспечение - процесс приобретения и доставки на предприятие средств и предметов труда в количестве и по срокам, обеспечивающим его бесперебойную производственную деятельность.

Правильная организация плана способствует сокращению простоя оборудования, рабочих, повышению равномерности работ, а тем самым, обеспечивают рост производительности труда, снижение себестоимости и повышение качества продукции. ^ План МТО составляется в два этапа. На 1 этапе (февраль-март предпланового года) составляется проект плана в форме заявок, содержащие укрупненные расчеты потребности в отдельных видах материальных ресурсов. На основе этих расчетов предприятия проводят так называемую заявочную кампанию. На 2 этапе (декабрь предпланового – январь планируемого года) проект плана МТО корректируется с учетом уточненной производственной программы, уточненных заданий по внедрению новой техники и проведению экспериментальных работ, скорректированных норм расхода.

Задача плана МТО состоит в обеспечении ритмичного и комплексного получения предприятием основных и вспомогательных материалов, топлива, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, оборудования, инструмента и других средств производства, в организации их рационального использования, сокращении затрат на заготовительные и складские операции, в изыскании источников и факторов экономии МТО. Конкретнее содержание этой работы состоит в определении потребности предприятия в матер.-х ресурсах, в изыскании источников покрытия этой потребности, в организации хранения материалов и выдачи их в пр.-во, в осуществлении контроля за правильным расходованием матер.-х ресурсов.

Потребность в материальных ресурсах определяется с учетом особенностей производства в отдельных расчетных таблицах, классифицируемых по характеру применяемых материалов: (потребность в сырье и материалах, в топливе и энергии, в оборудовании).

28. Содержание и задачи плана по труду и заработной плате

Основными разделами этого плана являются:

- план повышения производительности труда;

- план по численности и составу работающих на предприятии;

- план по заработной плате;

- план подготовки специалистов и повышения квалификации кадров.

Все показатели этого раздела текущего плана разрабатываются и утверждаются предприятием самостоятельно.

При разработке плана по труду и заработной плате необходимо исходить из задач обеспечения высоких и устойчивых темпов роста производительности труда; превышения темпов роста производительности труда над темпами роста заработной платы работающих на предприятии. Особое внимание при разработке плана по труду и заработной плате должно быть направлено на рациональное использование трудовых ресурсов; снижение трудоемкости изготовления продукции; сокращение численности персонала на вспомогательных и подсобных работах; улучшение использования фонда рабочего времени при сокращении его потерь и непроизводительных затрат.

Формирование плана осуществляется в три этапа:

1) готовятся предварительные предложения по направлениям роста производительности труда, определению норматива заработной платы на 1 рубль товарной продукции на предприятии и лимита численности.

2) разрабатывается проект плана с распределением по кварталам.

3) проект плана обсуждается, в него вносятся коррективы, и он утверждается руководителем предприятия.

Под системой оплаты труда понимают способ исчисления размеров вознаграждений, подлежащих выплате работникам предприятия в соответствии с произведенными ими затратами труда или по результатам труда.

Предприятия самостоятельно разрабатывают и утверждают формы и системы оплаты труда, тарифные ставки и оклады. При этом гос. тарифная сетка для работников бюджетной сферы может быть использована руководством в качестве ориентиров для учета оплаты труда в зависимости от профессии, квалификации работников, сложности условий выполняемых работ.

При разработке системы оплаты труда закладываются три базовых элемента, определяющих в своем сочетании все виды оплаты труда: (тарифная система; нормы затрат труда; формы оплаты труда).

Для определения справедливого размера оплаты труда с учетом его сложности, значимости и условий труда различных категорий работников вводится так называемая тарифная система оплаты труда работников. Она содержит информацию о размере оплаты труда работников в зависимости от вида и качества работ и включает в себя:

- тарифно-квалификационные справочники;

- тарифные сетки для рабочих и тарифные ставки (часовые, дневные, месячные);

- нормы выработки (нормы времени, нормы обслуживания, нормированное задание);

- схемы должностных окладов для прочего персонала (штатное расписание).

Тарифная сетка представляет собой таблицы с почасовыми или дневными тарифными ставками, начиная с первого (низшего) разряда. В основном применяются шестиразрядные тарифные сетки, различаемые в зависимости от условий труда. В каждой сетке предусмотрены тарифные ставки для оплаты работ сдельщиков и повременных работников.

При переходе к рыночной экономике актуальной проблемой стала дифференциация оплаты труда. В условиях предпринимательства провести такую дифференциацию проще, так как есть более гибкая возможность манипулирования фондом заработной платы в рамках действующего законодательства. В более тяжелом положении здесь оказалась бюджетная сфера.

Каждому разряду соответствует тарифный коэффициент. Умножая на этот коэффициент ставку (оклад) первого разряда, определяют заработную плату по определенной профессии (должности).

37. Содержание и методика разработки финансового плана организации (предприятия)

В современных условиях рыночных отношений возникает объективная необходимость финансового планирования. Без финансового планирования невозможно добиться настоящих результатов на рынке.

Финансовое планирование напрямую связано с планированием производственной деятельности предприятия. Все финансовые показатели базируются на показателях объёма производства, ассортимента продукции, себестоимости продукции.

Планирование финансовых показателей позволяет находить внутренние резервы предприятия, соблюдать режим экономии. Получение планового размера прибыли и других финансовых показателей возможно лишь при условии соблюдения плановых норм затрат труда и материальных ресурсов. Объём финансовых ресурсов, рассчитанных на основе финансовых планов, устраняет чрезмерные запасы материальных ресурсов, непроизводительные расходы, внеплановые финансовые инвестиции. Благодаря финансовому планированию создаются необходимые условия для эффективного использования производственных мощностей, повышения качества продукции.

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы мероприятий по обеспечению развития предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности финансовой деятельности в предстоящем периоде.

Преимущества финансового планирования состоят в том, что оно:

· воплощает стратегические цели в форму конкретных финансовых показателей;

· обеспечивает финансовыми ресурсами, заложенными в производственном плане экономические пропорции развития;

· предоставляет возможность определения жизнеспособности проекта предприятия в условиях реальной рыночной конкуренции;

· служит очень важным инструментом получения финансовой поддержки от внешних инвесторов.

40. Календарно-плановые расчеты и нормативы движения производства

Календарно-плановые расчеты и нормативы движения производства обеспечивают регламентацию работы звеньев производственного процесса. Они служат базой для формирования производственных программ по всем основным подразделениям предприятия. Основой для выполнения соответствующих расчетов являются:

· производственная программа выпуска изделий для сборочный цехов

· информация о применяемости деталей и сборочных единиц в изделиях производственной программы и их закреплении по цехам

· номенклатурно-календарный план выпуска деталей и сборочных единиц для обрабатывающих и заготовительных цехов

Календарно-плановые расчеты (КПР) характерны для единичного изготовления изделий, проводятся в разовом порядке и действуют однократно, т.е. определяются по каждому вновь запускаемому в производство изделию.

Календарно-плановые нормативы (КПН) свойственны серийному и массовому типам производства, являются стабильными относительно длительный период.

Календарно-плановые расчеты и нормативы обеспечивают рациональный (эффективный) порядок движения предметов труда, согласовывают работу каждого цеха, участка и рабочего места, способствуют ритмичному ходу производства и тем самым повышению экономических показателей работы предприятия и его цехов, т.е. повышению производительности труда, снижению себестоимости изделий (деталей и сборочных единиц), поддержанию на установленном уровне незавершенного производства, ускорению оборачиваемости оборотных средств и т.д.

Состав календарно-плановых расчетов и нормативов специфичен для каждого типа производства. В условиях массового и серийного производства они имеют нормативный характер в основном на протяжении года, в единичном производстве — в течение периода изготовления изделия (заказа). В единичном производстве к календарно-плановым расчетам относятся:

· длительность производственного цикла изготовления изделия, ДСЕ

· цикловой по изделию и сводный календарные графики выполнения заказов

· загрузка оборудования и производственных площадей

Для серийного производства характерны следующие Календарно-плановые нормативы:

· размер партии деталей

· периодичность их изготовления

· длительность производственных циклов обработки партии деталей

· размер заделов деталей и сборочных единиц

В массовом производстве к календарно-плановым нормативам относятся:

· такт поточных линий

· графики режима их работы

· внутрилинейные заделы (технологический, транспортный, оборотный, страховой)

· межлинейные заделы (оборотный и страховой)

2015-07-14

2015-07-14 797

797