Преимущества натуральной древесины - сравнительно высокая прочность при небольшой объемной массе, малая теплопроводность и звукопроницаемость, легкая обрабатываемость; недостатки - изменчивость формы и объема при колебаниях влажности, возгораемость, подверженность загниванию, анизотропность как следствие неоднородности строения.

Из-за анизотропности необходимо различать три разреза ствола: поперечный (торцевой), радиальный (через ось ствола), и тангентальный (по хорде поперечного сечения вдоль ствола). На поперечном разрезе ствола различают следующие части: кору, луб, камбий (слой клеток способных к размножению и росту), собственно древесину и сердцевинную трубку. Ежегодно в результате деления клетки камбия откладывают в сторону луба клетки нового камбия, а в сторону ствола - клетки древесины: весной светлый слой тонкостенных клеток, а летом и осенью - темный слой более мелких толстостенных; так образуются концентрические годичные кольца, хорошо видимые на торцовом разрезе ствола.

Сердцевинная трубка имеет рыхлое строение, низкую прочность и легко загнивает. В древесине всех пород имеются клетки для перемещения питательных веществ от луба в поперечном направлении и запаса этих веществ на зимнее время. Такие клетки в лиственных породах образуют сердцевинные лучи, идущие от сердцевины к лубу. У некоторых лиственных пород они имеют отличительный цвет, блеск и в сочетании с годичными слоями образуют красивые текстуры на радиальном (клен, бук) или тангентальном (дуб, орех) разрезах. Древесина легко раскалывается по сердцевинным лучам, в частности, при высыхании.

Внутренняя часть ствола, примыкающая к сердцевине, состоит из отмерших клеток. В случае темного цвета эту часть называют ядром, а при обычном цвете - спелой древесиной. Потемнение ядровой части вызвано пропитыванием ее у хвойных пород смолами, а у лиственных - дубильными веществами. Периферийную часть древесины ствола, состоящую из живых клеток, называют заболонью. Она менее прочна, имеет высокую влажность, обладает большой усушкой и склонностью к загниванию.

Породы без значительного различия между центральной и периферийной древесинной ствола носят название заболонных (береза, клен, ольха, липа); если древесина этих частей отличается лишь влажностью, то породы называют спелодревесными (ель, пихта, бук, осина). К ядровым породам относят дуб, ясень, сосну, кедр, лиственницу.

Основная масса древесины состоит из веретенообразных клеток, ориентированных вдоль оси ствола. Оболочки древесных клеток состоят преимущественно из природного полимера целлюлозы

(C6H10О5)n, где п = 2500...3100, содержат другие высокомолекулярные углеводы и соли щелочноземельных металлов.

Пористость древесины обусловливает ее гигроскопичность - способность поглощать парообразную влагу из воздуха. Влагообмен древесины с воздухом сопровождается заметным изменением ее объема, (усушкой и набуханием) напряжениями, вызывающими коробление и появление трещин, а также изменением механических свойств.

Пористость древесины обусловливает ее гигроскопичность - способность поглощать парообразную влагу из воздуха. Влагообмен древесины с воздухом сопровождается заметным изменением ее объема, (усушкой и набуханием) напряжениями, вызывающими коробление и появление трещин, а также изменением механических свойств.

Вдоль волокон линейная усушка не превышает 0,1...0,3 %, _в радиальном направлении - 3...6 %, а тангетальном - 7... 12 %. Поэтому боковые края досок стремятся выгнутся в сторону выпуклости годовых слоев. Доска, выпиленная из середины бревна, не коробится, но получает клинообразную форму, так как усушка краев больше, чем в средней части. Если высыхание с поверхности происходит быстро, то поверхностные слои испытывают растяжение, и могут появиться трещины.

Физико-механические свойства древесины зависят от ее влажности:

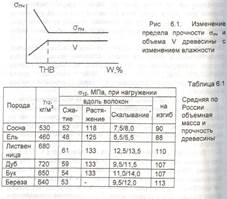

W = (m1 -m2)100/m1,%, где m1 и m2 - масса образца до и после высушивания до постоянной массы. В древесине различают влагу капиллярную, заполняющую полости клеток и межклеточное пространство, и влагу гигроскопическую, находящуюся в стенках живых и отмерших клеток. При высыхании вся древесина сначала теряет капиллярную влагу, что практически не сказывается на объеме и прочности, а затем - гигроскопическую, с заметным изменением объема и прочности (рис.6.1).

Влажность, соответствующая предельному количеству гигроскопической влаги, называется точкой насыщения волокон (ТНВ) и колеблется в пределах 23...31 %. Различают древесину комнатно-сухую с W = 8... 13 %, воздушно-сухую с W - 15...20 % и сырую c W >20%. Условно нормальной считается W = 12 %. При определении предела прочности (сигма)пч при сжатии, изгибе и скалывании их значения приводят к стандартной влажности по формуле: (сигма)12=(сигма)w[1+ a(W- 12)], где (сигма)12 -это (сигма)пч при W=12%, (сигма)w- предел прочности, полученный при влажности W, а - поправочный коэффициент из ГОСТ.В таблице 6.1 приведены средние значения (сигма)12 некоторых пород.

6.2. Пороки древесины

Порок - участок древесины, снижающий ее качество и ограничивающий использование, в частности, сучок - часть ветви в древесине ствола.

Сросшиеся и частично сросшиеся сучки имеют годичные слои, общие с окружающей древесиной, в отличие от несросшихся сучков, к которым Относят выпадающие сучки и отверстия от них. По состоянию древесины сучка различают здоровые ( светлые, темные, с трещинами), загнившие,гнилые и табачные. Табачный сучок - загнивший, в котором древесина превратилась в рыхлую массу ржаво-бурого (табачного) или белесого цвета. Сучки на 30...40% снижают -прочность древесины при растяжении вдоль волокон и изгибе; для тонких досок и реек это снижение еще значительнее. При сжатии и продольном скалывании древесины сучки повышают прочность. Табачные сучки указывают на наличие в древесине ядровой гнили, которая в круглых лесоматериалах может быть скрытой.

Трещины - разрыв древесины вдоль волокон. Трещины, особенно сквозные, выходящие на две поверхности доски или имеющие два выхода на одну поверхность, нарушают целостность и в некоторых случаях снижают механическую прочность пиломатериалов. Трещины задерживают влагу и ускоряют загнивание древесины.

Наклон волокон (косослой) - непараллельность волокон древесины оси ствола - снижает прочность, затрудняет обработку, способствует продольной усушке и короблению пилопродукции.

Крень - нарушение однородности строения древесины, когда годовые слои имеют утолщение в сжатой половине искривленного ствола. Сплошная крень захватывает половину и более площади поперечного сечения ствола, местная крень - один или несколько годичных слоев. Крень повышает твердость древесины и ее прочность при сжатии и статическом изгибе, но снижает ударную вязкость при изгибе и прочность при растяжении. Существенно уменьшает водопоглощение древесины и затрудняет ее пропитку антисептиками и антиперенами.

Свилеватость - извилистое или беспорядочное расположение волокон древесины - снижает прочность древесины, затрудняет ее механическую обработку, особенно строжку и теску; у некоторых пород (орех, береза, ясень) свилеватость имеет красивый, рисунок, поэтому их используют в отделочных работах.

Двойная сердцевина - наличие двух, а иногда и более сердцевин в поперечном сечении ствола - затрудняет обработку древесины, увеличивает количество отходов и склонность к растрескиванию.

Пороки формы ствола (постепенное уменьшение размера сечения, резкое увеличение в комлевой части, овальность или кривизна ствола, нарост на стволе) увеличивают количество отходов при распиловке лесоматериалов. Затрудняют использование круглых лесоматериалов, обусловливают появление в пилопродукции радиального наклона волокон.

Биологические повреждения - отверстия в древесине, возникающие в результате жизнедеятельности птиц, насекомых или растений - различаются по глубине и диаметру. Поверхностные повреждения при распиловке уходят в отходы. Другие повреждения снижают механическую прочность древесины и стойкость против загнивания.

Грибные поражения вызываются простейшими 4 растительными организмами, которые развиваются из спор, заносимых в древесину ветром, водой и насекомыми. Деревоокрашивающие грибы изменяют только окраску древесины, не влияя на ее физико-механические свойства. Эти грибы питаются только содержимым клетки, не затрагивая клетчатку, и поражают преимущественно растущий лес и срубленную древесину, пока она не утратила своих соков. К таким поражениям относят ядровые и заболонные пятна, а также полосы разного цвета и плесень. Дереворазрушающие грибы вызывают гниение, так как разрушают оболочку клеток древесины. Древесина при этом меняет окраску, масса ее уменьшается, нарушаются связи между волокнами, она покрывается сетью продольных и поперечных трещин, распадается на призматические или кубические участки, становится трухлявой. К этой группе грибных поражений относят ядровую, заболонную и наружную трухлявую гнили.

Грибы могут развиваться только при наличие кислорода, влажности больше 20 % и температуре 2:..40 °С. Древесина с постоянной влажностью 18...20 % не гниет. Приостанавливается гниение древесины и в воде (недостаток кислорода), а также при отрицательных температурах.

Химические окраски, светлые и темные возникают при окислении дубильных веществ в поверхностных слоях срубленной древесины; на ее физико-механические свойства почти не влияют, но портят внешний вид.

2015-07-21

2015-07-21 1271

1271