Дифракция электронов была открыта в 1927 г. и в настоящее время достаточно широко применяется при исследовании металлов и сплавов. Рассмотрим основные особенности этого метода.

1.Взаимодействие электронов с веществом на несколько порядков превосходит взаимодействие рентг. лучей и нейтронов. Поэтому при съемке на просвет можно исследовать очень тонкие объекты (10-5 - 10-7 см). При съемке на отражение глубина проникновения составляет 30-200 А, поэтому электронографическими методами возможно исследование очень тонких пленок на поверхности металла (например оксидных).

2. Особенности рассеяние электронов позволяют значительно проще, чем в нейтронографии, определять структурные положения легких атомов в присутствии более тяжелых.

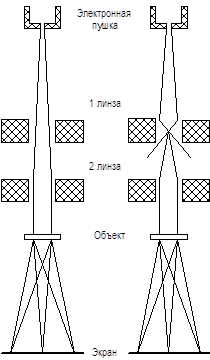

Схема получения дифракционной картины в электронографе Схема получения дифракционной картины в электронографе |

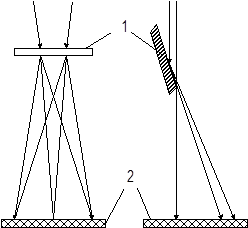

Схема съемки в электронографе на просвет (а) и на отражение (б) Схема съемки в электронографе на просвет (а) и на отражение (б) |

Изучение дифракции электронов проводят в специальном приборе называемом электронографом. Электронограф имеет осветительную систему, которая состоит из электронной пушки, являющейся источником электронов, и двух электромагнитных линз. Исследуемый объект помещается в одной из двух камер. Образцы закрепляются в специальном держателе, который позволяет изменять ориентацию образца по отношению к первичному пучку электронов. Для наблюдения за дифракционной картиной предназначен специальный экран, так же возможна фоторегистрация дифракц. картины. Принцип действия электронографа следующий. Электроны, поступая с катода, ускоряются электрическим полем по направлению к заземленному аноду, имеющему отверстие, пройдя через которое, попадают в поле электромагнитных линз. Фокусировка электронов производится двумя конденсорными линзами. Фокус второй линзы лежит в плоскости фотографической пластинки. Электроны прошедшие через образец, дают дифракционную картину на той же фотопластинке. Изображение можно получать либо с одной второй линзой либо с двумя (рис.), в последнем случае достигается максимальная разрешающая способность. Современные электронные микроскопы также позволяют получать электронограммы от малого (0,5-2 мкм2) участка тонкого образца, т.е. осуществлять так называемую микродифракцию.

|

|

|

Применяются два типа съемки: на просвет и на отражение (рис.). Монокристаллические образцы дают точечные электронограммы, поликристаллические - в виде концентрических колец. Четкость и интенсивность линий в методе отражения, заметно меньше, чем при съемке на просвет. Для электронографического исследования методом на просвет необходимо применять образец толщиной не более 2.10-6 см. Лишь из небольшого числа веществ возможно приготовить пленки такой толщины. Часто применяют специальную подложку из целлулоидной пленки толщиной около 10-7 см. Для нанесения исследуемого вещества применяют кристаллизацию из раствора, осаждение из пара или аэрозолей. Образцами для съемки на отражение могут служить металлографические шлифы, размером 10х10 мм. Для снятия жировых и окисных пленок применяют электролитическую полировку.

|

|

|

Рассмотрим расчет электронограмм. Длина волны l, связанная с движением электронов, ускоренных разностью потенциалов U (В), определяется (без учета релятивистской поправки) соотношением l = 12,236.U-1/2, откуда следует, что при ускоряющем напряжении 40-60 кВ длины волн электронов меняются от 0,037 до 0,062 А и поэтому брегговские углы также будут малы порядка 3-6о . Можно считать, что sin(q)= q = tg(q). Тогда

nl = 2 d sin(q)» q×2 d = dr/L,

где r - радиус интерференционного кольца на электронограмме от поликристаллического образца; L - расстояние от образца до фотопластинки. Отсюда

d hkl = Ll/r = 2 L l/ D,

где D - диаметр интерференционного кольца. Данной формулой пользоваться трудно, поскольку непосредственное определение l и L недостаточно точно. На практике определяют так называемую постоянную электронографа C=L ×l, снимая эталонный образец с известными межпластиночными расстояниями d hkl. Расчет проводят по формуле

d hkl = 2C/D.

Точность определения межплоскостных расстояний по электронограмам невелика, что связано с малостью брегговских углов.

Рассмотрим применение дифракции электронов для исследования твердых веществ.

Структурная электронография. Метод включает в себя методику определения параметров элементарной ячейки и расшифровку атомной структуры из распределения интенсивности рассеянного излучения в обратном пространстве. Методом структурной электронографии исследовано большое число соединений, расшифрованы структуры веществ, содержащих атомы легких элементов, например структура парафинов. Электронографию применяют так же для исследования веществ, неустойчивых в обычных условиях, но устойчивых в вакууме.

Электронография поверхностных слоев. Поскольку при съемке на отражение глубина проникновения электронов не превышает 30-200 А, это метод используется для изучения процессов протекающих в тонких поверхностных слоях (окисление, коррозия и т.п.), а так же влияния давления, ковки, шлифовки и т.д. на эти слои.

Субмикроскопическая кристаллография. В природе встречаются вещества известные только в мелкодисперсном состоянии, например сажи, различные абразивы, глинистые материалы. Их невозможно исследовать рентгенографически, но в тоже время они дают вполне удовлетворительные электронограммы. В современных электронных микроскопах имеется возможность получения электронограмм от интересующей точки объекта. Таким образом удается получить информацию как о форме дисперсной частицы, так и о ее структуре.

Электронографию можно использовать так же для изучения структуры аморфных тел и жидкостей, для изучения строения молекул в парах и газах.

2015-07-21

2015-07-21 5640

5640