1. Экономическая реализация собственности

2. Регулирование пропорций мирового производства (обмен – распределение – потребление)

3. Достижение экономического равновесия и стабильности

4. Разрешение экономических противоречий

5. Осуществление экономического роста и устойчивого экономического развития

Структура ММХ:

Ø ТНК

Ø Государство

Ø Международные экономические организации → Экономические интересы и мотивы → Формулируют свои цели, задачи политику, программы → Все это вместе обеспечивает МХ процесс

Инструменты ММХ:

1) Система ценообразования

2) Конкретные формы движения капитала в МХ

3) Ссудный процент и учетная ставка, влияющая на принятие экономических решений

4) Обмен одной национальной валюты на другую

5) Купля – продажа ценных бумаг

6) Правовые акты, принимаемые государствами различных стран и другими странами (и международными государствами)

Вывод: применением указанных инструментов особенностями, складывающимися обстановка в МХ и политики различных стран, а так же изменениями в рыночном механизме.

09.10.13

2.Транснациональные корпорации

Транснационализация – это перемещение капитала из стран, с его относительной избыточным количеством, в страны, где он находится в дефиците, но в избытке имеются другие факторы производства, которые не могут быть рационально использованы в воспроизводственном процессе из-за нехватки капитала.

Транснационализация – это процесс количественного и качественного роста ТНК.

ТНК – это крупная фирма или объединение фирм разных стран (имеющая зарубежные активы и осуществляющая основную часть своих операций за пределами страны в которой она зарегистрирована или страна базирования).

Страна базирования – это страна, в которой находится штаб квартира ТНК.

Принимающие страны – это страны, в которых размещена собственность ТНК.

ТНК 2-х видов:

1. Собственно ТНК – головная компания принадлежит капиталу одной страны, а филиалы разбросаны по многим зарубежным странам

2. Многонациональная корпорация (МНК) – головная компания принадлежит капиталу 2-х или более стран, а филиалы разбросаны по многим зарубежным странам

Глобальные ТНК:

1. Работают в рамках общемировой глобальной стратегии, нацеленный уже не только на завоевание отдельных сегментов мирового рынка, а ключевых мирохозяйственных позиций в производстве и реализации продукции

2. Глобальные факторы производства

3. Глобальная система международного производства, размещенное в большинстве стран мира

Головная или родительская компания – это компания, которую полностью или частично контролируют активы других компаний за рубежом.

Подобные формы называются зарубежными филиалами ТНК – аффилированные фирмы:

1) Дочерние компании (более 50%)

2) Ассоциированные компании (от 10 до 50% УК, отделения не имеют статуса юридического лица)

3) Филиал (100% УК)

Основные функции головных компаний:

1. Головная компания определяет особенности реализации продукции

3. Особенности прав собственности

Собственниками фирмы являются резиденты различных стран.

Согласно методологии ООН ТНК это компании, включающие:

1. Единицы в двух или более странах, независимых от юридической формы и поля деятельности

2. Имеющие один руководящий центр

В каждой отдельной стране единицы связаны посредством определенных отношений собственности

Конкретные признаки ТНК:

1. Количество компаний от 2 до 6

2. Доля капитала не менее 10 % обычных акций

3. Доля продукции, производимой в филиалах 10-25%

1. Интернационализация процесса производства и капитала, дошедшая до самой высокой стадии глобализации

2. Стремление максимизировать прибыль

3. Жесткая конкуренция на мировом рынке

4. Снижение значений геоэкономических границ

Типы ТНК:

1. Горизонтально интегрированные ТНК – корпорации, производственные единицы которых производят одинаковую или похожую продукцию

2. Вертикально интегрированные корпорации – обеспечивают всю производственную цепочку

3. Диверсифицированные ТНК – сложившиеся ТНК

Этапы развития ТНК в мировой экономике:

1. Конец 19 – начало 20 века в основном картельные

2. Середина 20 века – рост числа ТНК

3. Конец 20 – начало 21 века - появление всех видов ТНК, транснациональных банков, подключение стран с переходной экономикой

Более того в современных условиях принимающие страны, как развитые так и развивающиеся как правило одобряют деятельность ТНК на своей территории, более того в мире существует конкуренция за привлечение прямых иностранных инвестиций.

Страны, принимающие ТНК формируют благоприятный инвестиционный климат.

Стратегии проникновения ТНК на рынки других стран:

1. Инвестирование с нуля

3. Создание совместных предприятий

4. Стратегические альянсы и поглощения

Стратегический альянс – это объединение научного, технологического, кадрового и финансового потенциала разных компаний для достижения определенных целей, которых эффективнее всего достичь с помощью сотрудничества.

Причины вступления:

1. Доступ к ресурсам и рост эффективности их использования

2. Обретение новых знаний и компетенции

3. Увеличение рыночной власти

4. Снижение рисков инвестирования

5. Синергетический эффект и приобретение конкурентного преимущества нового качества

При выборе страны ТНК оценивает условия инвестирования по следующим критериям:

1. Оценка местного рынка с точки зрения его емкости, наличия ресурсов, местоположения

2. Политическая стабильность в стране

3. Правовые условия иностранных инвестиций

5. Характер внешнеторговой политики

6. Степень развития инфраструктуры

7. Защита интеллектуальной собственности

8. Характер государственного регулирования экономики

9. Дешевизна рабочей силы и уровень ее квалификации

10. Возможности репатриации прибыли

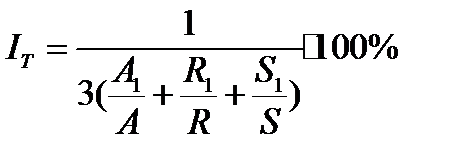

При анализе деятельности ТНК используется понятие индекс транснационализации. Он может быть 2-х видов

Ø Индекс транснационализации компании – это индекс, отражающий степень включенности в ТНК в производство товаров и услуг за рубежом

Ø Индекс транснационализации стран – это

А1 – зарубежные активы

А – общие активы компании

R1 – объем продаж товаров и услуг зарубежными филиалами

R – общий объем продаж товаров и услуг

S1 – зарубежный штат работников

S – общий штат работников

ТНК стран – индекс, оценивающий значения иностранных ТНК для данной страны, рассчитывается как сумма величин

1) Доля прямых иностранных инвестиций во всех капитальных вложениях внутри страны

2) Отношение накопленных в стране прямых иностранных инвестиций к ВВП страны

3) Доля филиалов иностранных компаний в производстве ВВП страны

4) Доля занятых на этих филиалах во всей численности занятых в стране

Причины эффективной деятельности ТНК:

1. Использование преимущества владения природными ресурсами, капиталом, знаниями и результатами НИОКР

2. Возможность оптимального размещения своих предприятий в разных странах

3. Возможность аккумулирования капитала в рамках всей системы ТНК

4. Возможность использования финансов всего мира в своих целях

5. Постоянная информированность о конъектуре мирового рынка

6. Рациональная организационная структура ТНК

7. Опыт международного менеджмента. Оптимальная организация производства и сбыта

8. Поддержка высокого имиджа ТНК

Последствия деятельности ТНК

| Последствия | Для принимающей страны | Для стран базирования | Для мировой экономики в целом |

| «+» | Ø Дополнительные ресурсы, капитал. Ø Везут управленческий опыт Ø Квалифицированный труд Ø Рост производства и занятости Ø Дополнительные налоговые поступления | Ø Унификация экономических правил игры Ø Рост влияния на зарубежные страны Ø Рост доходов национального государства | Ø Стимулирование процессов глобализации Ø Содействие НТП глобальной экономики |

| «–» | Ø Внешний контроль над выбором специализации принимающей стороны в МРТ Ø Вытеснения национального бизнеса из наиболее выгодных сфер НЭ Ø Рост неустойчивости в развитии НЭ Ø Уклонение ТНК от налогов → недополучение средств в государственный бюджет Ø Конфликт интересов ТНК и НЭ | Ø Снижение государственного контроля для деятельности ТНК Ø Уклонение ТНК от налогов → недополучение средств в государственный бюджет Ø Снижение занятости в стране базирования → проблема безработицы Ø Продукция не имеет национальной марки | Ø В МХ появляются центры экономической власти, действующих в частных интересах, не всегда совпадающие с общечеловеческими ценностями и потребностями |

17.10.13

Главными партнерами ТНК становятся транснациональные банки (ТНБ).

ТНБ – это кредитно-финансовый комплекс универсального типа с широкой сетью заграничных филиалов, отделений, представительств, агентств, контролирующие валютные и кредитные операции на мировом рынке.

Причины появления ТНБ:

1) Концентрация и централизация промышленного и банковского капиталов

2) Образование глобального финансового рынка → актуализация финансового посредничества → сущность ТНБ – они являются основными посредникам в международном движении ссудного капитала

Основные критерии ТНБ:

1) ТНК

2) Иностранные представительства, государственные институты и государство

Особенности международной деятельности ТНБ:

1. ТНБ – главный и крупный посредник между владельцами финансовых ресурсов и инвесторами, заимствующими капитал для осуществления международного бизнеса

2. ТНБ – главный распределитель каналов и форм движения финансовых ресурсов

3. ТНБ – универсальное финансовое звено в осуществлении крупно масштабных международных платежей, а также в привлечении свободных денежных средств и их размещении на международных финансовых рынках на условиях (платности, срочности, возвратности, платежеспособности заемщика)

4. ТНБ – источник крупных объемом инвестиционных средств с высокой степенью их надежности, как с точки зрения происхождения, так и с точки зрения их предоставления

В начале 21 века сформировались 3 главные финансовые региона в которых сконцентрировались крупнейшие ТНБ мира:

· США (Нью-Йорк)

· Западная Европа (Цюрих)

· Япония (Токио)

Этапы формирования Российских ТНК

| Срок | Фактор, наложивший начало этому этапу | Характерные черты |

| 1991 – 1998 годы | Распад СССР, образование РФ и процесс приватизации | 1.Создание крупнейших государственных концернов в нефтяном секторе, газовом секторе, машиностроении, а также то, что касалось научно-производственных объединений, и так называемые естественные монополии 2.Приватизация государственных активов 3.Интеграционные бизнесы российских предприятий, а также этот этап характеризуется проведением российскими компаниями первых продаж акций по программе первичного публичного размещения |

| 1998 – 2002 годы | Финансовый кризис, девальвация национальной валюты | 1.Закрытие (затруднение) деятельности, имеющих крупные активы в рублях, либо консолидированные в рублевых ценных бумагах 2.Активация деятельности компаний экспортеров 3.Оптимизация логист-х процессов 4.Диверсификация бизнеса 5.Рост эффективности производства |

| 2002 – 2008 годы | Государство начинает проводить активную политику по интеграции России в мировую экономику | 1.Активизация отношений крупных российских компаний с зарубежными и национальными государствами 2.Увеличение числа слияний и поглощений регенерация идеи социально общественного бизнеса 3.Государственная поддержка российских или зарубежных компаний |

| 2008 – 2011 годы | Мировой экономический кризис | 1.Снижение доходности компаний 2.Сокращение объемов производства 3.Заморозка производственных мощностей в том числе накапливающихся за рубежом 4.Трудность привлечения заемных средств 5.Проведение снижения затрат 6.Увеличение рыночной доли 7.Активизация инновационной деятельности |

Крупные российские компании (ТНК и ТКБ): 1.Гаспром; 2.Роснефть; 3.Лукойл; 4.Сбербанк; 5.ВТБ.

4.Международные экономические организации, их роль в регулировании МХ

Система, регулирующая МХ связи включает в себя:

· Объекты

· Субъекты

· Инструменты

ООН – основана в 1945 году после ратификации устава (185 – 190 стран)

Основные цели ООН:

1. Поддержка мира и безопасности

2. Развитие дружеских отношений между нациями

3. Международное сотрудничество по разрешению проблем экономического, социального, гуманитарного и культурного характера

4. Превращение ООН в центр согласования усилий нации по достижению общих целей цивилизации

Структура ООН:

1. Генеральная ансамблея ООН

3. Экономический и социальный совет

4. Международный суд

5. Генеральный секретарь, акретариат и верховный комиссар по правам человека

Международная экономическая организация (МЭО) делятся на 2 категории:

1) Межправительственные (межгосударственные) – участниками которых являются не только посредственно государство, обладают международной правосубъетностью

2) Неправительственные (входят производители и т.п.

МЭО выполняют следующие функции:

1. Регулирующая функция – состоит и принят решений, определяющих цели, принципы, правила проведения государств членов

2. Контрольная – состоит в осуществлении контроля за соответствием поведения государства нормам международного права

3. Оперативная – заключается в достижении цели собственными средствами организации

Классификация МЭО:

1) Существуют межгосударственные организации регионального характера

2) Международные экономические организации, функционирующие в отдельном сегменте мирового рынка

3) Полуформальные объединения

4) Межгосударственные универсальные организации

ü Торгово-экономические организации (ВТО, ЮНКУАР)

ü Международные финансовые и кредитные организации (МВФ, МБРР, МАР, БМР, ЕБРР)

ü Специализированные или отраслевые МЭО (ФАО, ВОНС, МАГАТЕ, МОТ).

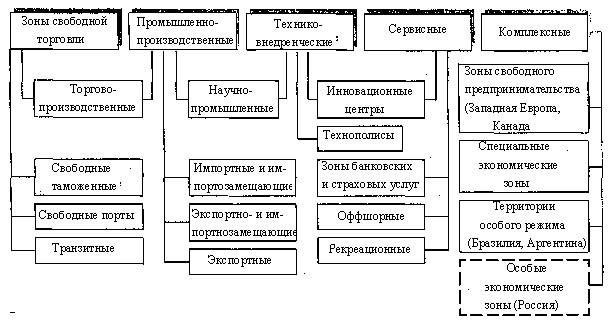

5.Свободные экономические зоны как элемент МХ

Сейчас в мире, по разным данным, от 400 до 2000 СЭЗ. Под свободной зоной (или "зоной-франко") понимается часть территории страны, на которой товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами национальной таможенной территории и поэтому не подвергаются обычному таможенному контролю и налогообложению.

Виды свободных экономических зон, выделяемые в соответствии с хозяйственной специализацией.

Виды СЭЗ:

1. Промышленно-производственные площадью до 10 кв. км и

2. Технико-внедренческие - площадью не более 2 кв. км.

Предприниматели, зарегистрированные в особых зонах, на 5 лет освобождаются от уплаты налога на имущество и земельного налога. Ввозимые ими импортное оборудование и запчасти освобождаются от таможенных пошлин на все время, пока остаются на территории особой зоны. Участники технико-внедренческой зоны получают возможность платить единый социальный налог по льготной ставке 14%.

В зависимости от профиля деятельности, целей создания зон и характера предоставления свободы различают следующие зоны:

- свободные таможенные территории (освобождаются от таможенных пошлин на ввоз и вывоз товаров);

- экспортные промышленные зоны (создаются для развития в них промышленности, производящей продукцию на экспорт);

- зоны свободной торговли (характеризуются снятием ограничений на торговлю);

- зоны совместного предпринимательства (предназначены для осуществления бизнеса с участием предпринимателей из разных стран);

- свободные «открытые» зоны (характеризуются высокой степенью доступа в них граждан других стран для ведения экономической деятельности);

- технологические зоны (ставят своей целью развитие прогрессивных технологий);

- комплексные зоны (сочетают свойства остальных).

Цели создания СЭЗ:

1. Привлечение передовых, по отношению к национальным, технологий;

2. Активизация экономики путем привлечения иностранного капитала;

3. Поступление валютных активов, и, таким образом, увеличение валютных запасов;

4. Насыщение внутреннего потребительского рынка;

5. Повышение уровня занятости населения и квалификации рабочей силы;

6. Создание современной рыночной инфраструктуры;

7. Ускоренное развитие депрессивных районов;

8. Приобретение мирового опыта в области управления экономикой, международного предпринимательства.

Причины создания СЭЗ:

1. Оживления мелкого и среднего бизнеса в районах, затронутых экономической депрессией

2. В ыравнивание межрегиональных различий

3. Получение максимальных налоговых льгот

23.10.13

Тема 5

2015-08-12

2015-08-12 876

876