| Вопросы

| Ответы

|

1. Определение семиотики:

- Толковый словарь В.И. Даля

- БСЭ (в языкознании)

- Соколов А.В.

- Моррис Ч.

| - Толковый словарь В.И. Даля

СЕМИОТИКА, врачебная наука, о признаках болезни.

Семиотика (греч. semeiotikón, от seméion — знак, признак), семиология, наука, исследующая свойства знаков и знаковых систем (естественных и искусственных языков). С. изучает характерные особенности отношения "знак — означаемое", распространённого достаточно широко и несводимого к причинно-следственным отношениям. Термин "знак" понимается в широком смысле как некоторый объект (вообще говоря, произвольной природы), которому при определённых условиях (образующих в совокупности знаковую ситуацию) сопоставлено некоторое значение, могущее быть конкретным физическим предметом (явлением, процессом, ситуацией) или абстрактным понятием.

С. выделяет три основных аспекта изучения знака и знаковой системы (т. е. совокупности знаков, устроенной определённым образом): 1) синтактика, изучающая внутренние свойства систем знаков безотносительно к интерпретации (правила построения знаков в рамках знаковой системы); 2) семантика, рассматривающая отношение знаков к обозначаемому (содержание знаков) или, что то же, соотношения между знаками и их интерпретациями, независимо от того, кто служит "адресатом" (интерпретатором); 3) прагматика, исследующая связь знаков с "адресатом", т. е. проблемы интерпретации знаков теми, кто их использует, их полезности и ценности для интерпретатора. Т. о., если семантика и особенно синтактика имеют дело лишь с частью семиотических проблем, то прагматика, нуждающаяся в "помощи" со стороны конкретных наук (например, психологии, психолингвистики, социальной психологии), изучает всю относящуюся к С. проблематику в целом.

Задачей синтактики является описание запаса правильно построенных текстов (составных знаков) для различных классов знаковых систем. В общем случае задача синтактики состоит в формулировке такой теории (списка синтаксических отношений и перечня постулатов), что класс текстов данной знаковой системы есть класс всех моделей этой теории. В этом случае постулаты теории исчерпывающим образом описывают запас допустимых текстов. В частности, для языков программирования синтактика разработана настолько хорошо, что имеются способы машинной проверки правильности построения программ. В случае естественного языка формальное описание синтактики получено лишь фрагментарно.

В семантике знаковых систем различают значение знака (денотат — то, что данный знак обозначает в конкретной знаковой ситуации) и его смысл (десигнат, концепт, информация, которую знак несёт об обозначаемом, см. Сигнификат). Так, слово естественного (например, русского) языка не просто служит меткой этого предмета, позволяющей выделить его среди других предметов, но обычно и характеризует этот предмет по каким-то его свойствам. Один и тот же знак способен, как правило, в разных ситуациях обозначать разные предметы, выделяя их на основании общего концепта. Неоднозначность соответствия знака и концепта ведёт к т. н. омонимии, полисемии и синонимии.

Прагматика связана с изучением категории полезности, ценности, понятности знака, а также с исследованием семантической информации, где существенную роль играет вопрос об оценке информации, извлекаемой данным адресатом из текста. Наиболее содержательные исследования в С. возникают там, где связаны два или три из перечисленных аспектов. Одно из важных достижений С. — установление принципиальной несводимости семантики к синтаксису.

Эвристическая ценность С. состоит не только в возможности с единой точки зрения рассматривать разные знаковые системы, но и в возможности обнаружить знаковый характер различных ситуаций в человеческом обществе и тем самым увидеть ещё один важный аспект этих ситуаций. Изучение т. н. "вторичных моделирующих систем" позволяет обнаруживать знаковые ситуации в самых различных областях культуры (литература, искусство, ритуалы, игры и т. п.). В этом случае семиотический аспект никогда не исчерпывает природы изучаемых явлений, но позволяет увидеть существенные структуры в синтактике изучаемых знаковых систем (например, свойства поэтических размеров, структура композиции художественного произведения и т. п.).

Поскольку знак есть носитель информации, С. получает большое прикладное значение при исследовании и проектировании знаковых систем, используемых в процессах передачи и обработки информации. Прикладные разработки идут по двум основным направлениям. Первое — это создание искусственных языков, позволяющих удобно алгоритмизировать процессы обработки информации (например, языков программирования, языков для индексирования документов, записи научно-технических фактов и т. п.). В задачах управления сложными системами важную роль играет создание языка, позволяющего описать класс возможных ситуаций (включая принятие решений). Второе направление — это создание алгоритмов, обеспечивающих обработку текстов на естественном языке (машинный перевод, автоматическое индексирование и реферирование, перевод с естественного языка на формальный язык и т. п.).

Впервые развёрнутая программа семиотических исследований появилась в работах Ч. С. Пирса (у него фигурирует и сам термин "С."); Ч. У. Моррис значительно развил идеи С. и ввёл разделение её на синтактику, семантику и прагматику. Однако оформление С. как целостной самостоятельной области научных исследований с характерным методологическим подходом связано прежде всего с проблематикой, представленной искусственными формальными языками (логико-математические исчисления, порождающие грамматики в математической лингвистике, информационно-поисковые языки, языки программирования и др. языки, обладающие "регулярным" синтаксисом).

Ю. А. Шрейдер.

Лингвистическая С. изучает естественный язык — важнейшую из знаковых систем, действующих в сфере культуры, — с точки зрения его общности с другими знаковыми системами. Вместе с тем язык выступает как эталон знаковых систем. Знак в нём четко выделим, что имеет место только в высокоорганизованных системах, и сохраняет трёхэлементное устройство, характерное для знаковой системы в целом (см. Семантика, Знак языковой, Знаковая теория языка). Лингвистическая С., или лингвосемиотика, представлена работами Э. Бенвениста, Л. Прието во Франции, Е. Куриловича, Е. Пельца в Польше, В. В. Мартынова, Ю. С. Степанова в СССР и др., ориентирующимися главным образом на исследование языка в свете общих семиотических закономерностей.

Нарративная С. (от лат. narro — рассказываю), в той или иной мере представленная в работах всех семиотиков, особенно Ю. М. Лотмана в СССР, У. Эко в Италии, Р. Барта, Ю. Кристевой, Ц. Тодорова во Франции и др., изучает преимущественно художественные, а также юридические, публицистические, религиозные тексты, произведения живописи, кино, архитектуры и т. д., рассматривая их по аналогии с исследованием языка. Нарративная С. в этом отношении лишь завершает предшествующую научную традицию: во всех материалистических эстетических теориях прошлого, а также в диалектико-материалистической эстетике искусство характеризуется как неразрывное единство чувственно-материальных и идеально-смысловых моментов, причём первые выступают как выражающее (явление, факт, означающее), а вторые — как выражаемое (означаемое, сущность, смысл, идея) и, следовательно, эти теории имеют дело с глубинными знаковыми отношениями. Однако семиотической системой, а значит и непосредственным предметом нарративной С. является не искусство в целом, а всегда отдельное произведение искусства, т. к. только в пределах отдельного произведения (реже их цикла) действуют определённые аналогии с языком и речью — устанавливаются более или менее однозначные правила означивания (семиозиса), единицы "словаря", правила "синтаксиса" и порождения текста. Соответственно тому, какая из названных аналогий с языком признаётся наиболее существенной, выделяются различные подходы. Прежде всего (в работах Б. А. Ларина и Ю. Н. Тынянова 1920—30-х гг.) было обращено внимание на особенности означивания в поэтическом тексте — своеобразную синонимию понятий и пр. (например, у С. Есенина "синий" — синоним к "милый", "нежный"). С другой стороны (работы А. Белого 20—30-х гг.) были показаны особенности "глубинного" поэтического словаря и семантики (отношение, например, А. С. Пушкина к природе обнаруживается в сумме всех его текстов о солнце, воде, воздухе, небе, из которых складывается общий образ "небосвод дальний блещет"; поэзия Е. А. Баратынского даёт иной образ-тип — "облачно небо родное"). Т. н. школа русского формализма (в особенности работы В. Я. Проппа, В. Б. Шкловского, Б. М. Эйхенбаума, Р. Якобсона) вскрыла синтаксические и формальные аналогии, обобщив их в тезисе "искусство как приём". Этот подход получил крайнее развитие у некоторых представителей французской школы с её тезисом "искусство как язык" (Р. Барт, Ю. Кристева и др.). При этом аналогии отдельного произведения с языком без достаточных оснований переносятся на искусство в целом, а у некоторых авторов (например, у Ю. Кристевой) возводятся в ранг всеобщего "метода критического преодоления всех других методов" и отождествляются с идеологией. Вместе с тем в той мере, в какой отдельные художественные произведения образуют циклы и далее в совокупности представляют школы, направления и, наконец, художественно-исторической эпохи (например, итальянское Возрождение), может быть поставлен вопрос о семиотических отношениях между отдельными произведениями, отдельными искусствами — живописью, литературой и т. д. и тем самым — о семиотических чертах искусства в целом. Эта актуальная проблема снова возвращает исследователя к др. аспектам культуры и т. о. вся С. предстаёт как единая дисциплина.

Ю. С. Степанов.

Лит.: Соссюр Ф. де, Курс общей лингвистики, пер. с франц., М., 1933; Белый А., Поэзия слова, П., 1922; Карнап P., Значение и необходимость, пер. с англ., М., 1959; Чёрч А., Введение в математическую логику, пер. с англ., т. 1, М., I960, с. 15 — 63; Пропп В. Я., Морфология сказки, 2 изд., М., 1969; Бахтин М., Проблемы поэтики Достоевского, 2 изд., М., 1963; Труды по знаковым системам, "Ученые записки Тартуского Гос. университета", 1964, и. 1 (и последующие выпуски); Иванов В. В., Топоров В. Н., Славянские языковые моделирующие семиотические системы, М., 1965; Богатырев П. Г., Вопросы теории народного искусства, М., 1973; Степанов Ю. С., Семиотика, М., 1971; Клыков Ю. И., Семиотические основы ситуационного управления, М., 1974; Гуревич А. Я., Категории средневековой культуры, М., 1972; Лотман Ю. М., Семиотика кино и проблемы киноэстетики, Таллин, 1973; Шрейдер Ю. А., Логика знаковых систем, М., 1974; Мартынов В. В., Семиологические основы информатики, Минск, 1974; Бенвенист Э., Общая лингвистика, пер. с франц., М., 1974; Ларин Б. А., Эстетика слова и язык писателя, Л., 1974.

Стандартные словарные дефиниции сообщают, что семиотика(семиология) — научная дисциплина, изучающая природу, виды и функции знаков, знаковые системы и знаковую деятельность человека, знаковую сущность естественных и искусственных языков с целью построения общей теории знаков. Существуют две сферы бытия знаков (семиосферы): познание и смысловые коммуникации

· Моррис Ч.

СЕМИОТИКА в понимании Ч.Морриса — "Семиотика стремится создать язык для исследования знаков независимо от того, образуют ли они сами по себе язык, являются ли они знаками науки или знаками искусства, техники, религии или философии, естественны они или патологичны, соответствуют или не соответствуют тем целям, для которых используются (Morris C. "Signs, Language and Behaviour". New York, George Brazilles, 1955г. Цит. по: "Строение фильма" М., Радуга, 1984г., стр. 136).

|

| 2.Назовите основоположников семиотики. Скопируйте в отчет их изображения.

| Основоположниками семиотики считаются Ч.С. Пирс, Ф. де Соссюр и Ч. Моррис.

Чарльз Сандерс Пирс

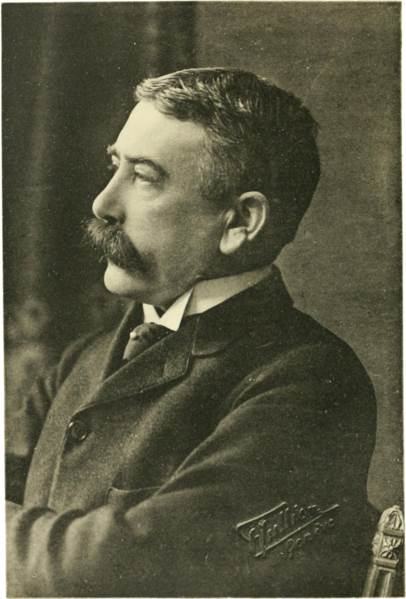

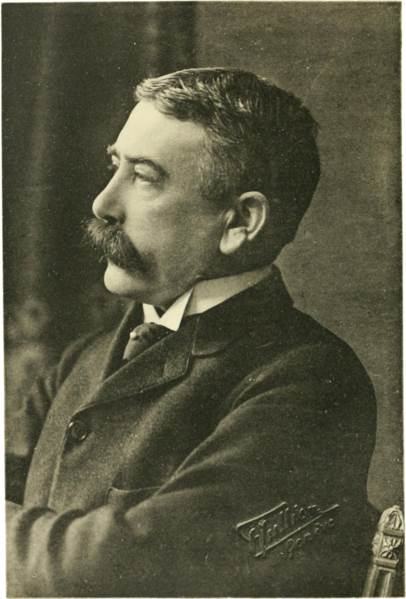

Ф. де Соссюр

Ф. де Соссюр

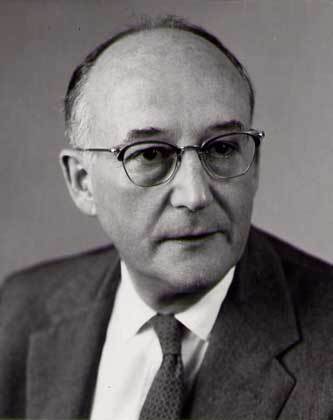

Ч. Моррис

Ч. Моррис

|

3. Место семиотики в научных направлениях (по Соколову А.В.)[1]:

- Лингвистика

- Литературоведение

- Семиотика искусства

- Паралингвистика

| 1. Структурная лингвистика.В конце XIX века лингвистика представляла собой описательную науку, заполненную рассказами о грамматиках и словарном составе традиционных и экзотических языков, наречий и диалектов, что, безусловно, имеет важное историко-культурное значение: Однако сравнительно-языковедческие исследования показали, что описательная лингвистика не в состоянии вразумительно ответить на вопросы: что есть слово? предложение? язык? Интуитивные представления разных исследователей не совпадали, в итоге в лингвистике оказалось столько же лингвистических воззрений, сколько лингвистов. Появление структурной лингвистики — реакция на кризис, испытываемый описательным языкознанием.

Основоположником структурной лингвистики считается швейцарский лингвист Фердинанд де Соссюр(1857—1913). Его "Курс общей лингвистики", изданный учениками после его смерти, стал поворотным пунктом в истории языкознания. Соссюр осознал, что язык — многоаспектное, можно сказать, многоликое явление. Он служит средством общения и орудием мышления, является культурно-историческим феноменом, разделом социальной памяти. Наконец, это сложная знаковая система. В качестве знаковой системы имеющийся в наличии язык можно изучать независимо от его истории, сосредотачивая внимание на уже сложившихся структурных элементах и способах их сочетания. Именно синхронические языковые срезы стали излюбленной областью структурной лингвистики.

Немаловажно, что Ф. де Соссюр начал строго и последовательно различать речь (parole) как результат использования языка при индивидуальном говорении и язык (langue) как систему взаимосвязанных знаков (в пункте 4.2.2, рассматривая функции естественного языка, мы отталкивались от соссюровской дихотомии язык—речь). Языковой знак Соссюр трактовал как единство означаемого (предмет мысли) и означающего (звуки, буквы, изображения). Соссюру принадлежит идея о вертикальной и горизонтальной осях языка, вдоль которых можно располагать языковые единицы (фонемы, морфемы, лексемы). В результате получалась формально-логическая теория, оперирующая умопостигаемыми абстракциями, а не наблюдаемыми реально фактами. Эту лингвистическую теорию Соссюр включил в состав общего учения о знаках, названного им семиологией.

После первой мировой войны новаторские идеи Соссюра были подхвачены в различных школах структурной лингвистики, образовавшихся в Европе и в США. Наиболее оригинальными и продуктивными из них были: американская школа дескриптивной лингвистики (Л. Блумфильд и его последователи), копенгагенская школа глоссематики во главе с Л. Ельмслевым, Пражский лингвистический кружок, связанный с русской лингвистической традицией (Н. С. Трубецкой, Р. О. Якобсон).

Отличительная особенность структурной лингвистики заключается в поиске объективных закономерностей, скрывающихся в массе разнообразного эмпирического материала. Для выражения закономерных связей нужна достаточно строгая и абстрактная терминология, позволяющая строить обобщения и типизации. Замелькали такие понятия, как "структура", "универсалии", "знак", "парадигма", "синтагма", "фонема", "морфема" и т. д., которые были чужды классической лингвистике. Помимо абстрактных терминов, вошли в обиход структурные формулы, символические модели, а в качестве идеала виделось использование математики, прежде всего — математической логики. Структурная лингвистика стала оперировать моделями текстов в виде графов — модель непосредственных составляющих, в виде множеств и операций над ними — порождающая грамматика. Математическая лингвистика открыла дорогу для вычислительной и компьютерной лингвистики, смело взявшейся во второй половине XX столетия за машинный перевод, автоматическое реферирование, автоматический поиск информации. Кроме лингвистики, структуралистские подходы получили признание в литературоведении и этнологии (культурной антропологии).

2. Структурное литературоведениеотличается стремлением к выявлению и систематизации повторяющихся филологических фактов и к обнаружению скрытых за ними закономерностей. Здесь первыми русскими исследователями стали Александр Николаевич Веселовский(1838—1906), разработавший историческую поэтику, понимаемую как смену сюжетов, поэтических формул, эпитетов, мотивов, иАлександр Афанасьевич Потебня(1835—1891), изучавший соотношение слова и мысли, законы мифологического и поэтического мышления.

Символизмв европейской литературе и искусстве сложился в самостоятельное направление в конце XIX — начале XX века. Нельзя не вспомнить русских символистов "первой" и "второй волны", которые сами стали подлинными символами серебряного века русской литературы (К. Бальмонт, В. Брюсов, 3. Гиппиус, Д. Мережковский, Ф. Сологуб, А. Белый, А. Блок, Вяч. Иванов и др.). Особо следует обратить внимание на философские эссе А. Белого, посвященные символизму, и статьи Вяч. Иванова, которые можно включить в состав библиотеки по семиотике. Символизм можно назвать предшественником семиотики, ибо символ — один из видов знаков. Однако "символ" нельзя считать простым синонимом слова "знак", символ — знак особого рода.

В. Иванов писал, что символ — это миф, "знамение иной действительности, которое содержится в окружающих вещах". В. С. Соловьев ту же мысль выразил стихами:

Милый друг, иль ты не видишь,

Что все видимое нами,

Только отблеск, только тени

От не зримого очами...

По словам Ю. М. Лотмана: "Символ и в плане выражения, и в плане содержания всегда представляет собой некоторый текст, т. е. обладает некоторым единым замкнутым в себе значением". Действительно, книги, находящиеся в доме, имеют собственное определенное содержание, вместе с тем это содержание выражает вкусы, интересы, духовные запросы их владельца, становясь таким образом символом духовности (душой) дома.

Детальное изучение таинственной природы символа предпринял А. Ф. Лосев в книге "Проблема символа и реалистическое искусство", где приведена обширнейшая библиография русской и иностранной литературы по символизму (М., 1995. — С. 273—320). В книге подробно растолковываются отличия символа от аллегории, художественного образа, эмблемы, метафоры и других смежных понятий. Можно сделать вывод, что символ— это социально-культурный знак, содержание которого представляет собой концепцию (идею), постигаемую интуитивно и не выражаемую адекватно в словесных описаниях.

Отечественное структурное литературоведение имеет в своем активе Общество по изучению поэтического языка(ОПОЯЗ), созданное еще до революции. Из этого общества вышли виднейшие теоретики литературы В. Б. Шкловский, Ю. Н. Тынянов, Б. М. Эйхенбаум, которые образовали так называемую "формальную школу". В этой школе осознали, что предметом науки о литературе является не литература, а литературность, т. е. то, что делает данное произведение письменности литературным произведением. Для объективной оценки "литературности" семиотический подход незаменим. Ярким примером семиотического подхода является знаменитая "Морфология сказки" В. Я. Проппа (1928 г.), переведенная на многие языки.

Формальные подходы плохо совмещались с принципом коммунистической партийности, поэтому в 30-е—50-е годы они были отвергнуты в нашей стране. В обстановке интеллектуального подъема 60-х годов, когда были восстановлены в своих научных нравах структурная лингвистика, математическая логика и кибернетика, дошла очередь и до семиотики литературы и искусства. Знаменательным явлением в жизни интеллигентской элиты 60-х—70-х годов стала московско-тартуская семиотическая школа, которую удалось организовать Ю. М. Лотману. Опубликованные труды этой школы до сих пор находятся в научном обращении.

Таким образом, структурному литературоведению, как и структурной лингвистике, присуще стремление к использованию формализованных методов исследования литературных текстов (правда, до математики дело не дошло). Целевая установка на получение объективной, не зависящей от субъективных пристрастий, истины свойственна семиотике, и она воспринята структурным литературоведением в полной мере, как впрочем, и семиотикой других художественных каналов.

Семиотика искусства

3. Семиотика искусстваохватывает художественные коммуникационные каналы, разумеется, с учетом их специфики. Семиотика изобразительного искусства анализирует выразительные средства, использованные древнерусскими иконописцами и художниками-авангардистами советских лет, пытаясь постичь секреты мастерства (см. книгу Успенского Б. А. Семиотика искусства. — М., 1995). Со времен Серебряного века развиваются семиотические воззрения на театр, яркими выразителями которых были известные режиссеры Всеволод Эмильевич Мейерхольд(1874 —1940) и Николай Николаевич Евреинов(1879 —1953). Они уделяли большое внимание сочетанию языков театрального действия: речи и движения актеров, декорациям и освещению, музыкальному сопровождению. Характерно следующее рассуждение Н. Н. Евреинова как режиссера-семиотика: "Режиссер прежде всего детальный толкователь автора и, главным образом, толкователь с чисто театральной точки зрения. Режиссер — переводчик книжного текста на живой язык жестов и мимики. Режиссер — художник, набрасывающий первоначальный эскиз декорации, прежде чем поручить ее работу тому из живописцев, который наиболее подходит к характеру инсценируемой пьесы; режиссеру же принадлежит и общий красочный замысел, а стало быть, и иллюминационные планы. Режиссер — композитор, сочиняющий мелодию сценической речи, ее общую музыку, т. е. музыку ансамбля, темпы, нюансы, паузы и пр. Режиссер — своего рода скульптор живого материала, созидающий самостоятельные ценности в области пластического искусства. Режиссер, наконец, актер-преподаватель, играющий на сцене через душу и тело других". Когда Евреинова попросили однажды назвать лучших декораторов в мире, он ответил: "Это я сам и моя верная помощница — госпожа Темнота". Действительно, и темнота, и пауза являются выразительными театральными знаками.

Семиотическое направление в отечественном музыкознании ставит задачей определение языка музыки и звукоэлементов, которые используются композитором, раскрытие "музыкальной семантики" (Б. Асафьев); влияние социальной аудитории и места исполнения на восприятие музыкального произведения; выявление сходства музыкального канала с другими коммуникационными каналами, например с публичной ораторской речью. Оно развивается с начала XX века благодаря основополагающим трудам Бориса Асафьева (1884 —1949) и Болеслава Яворского (1877 —1942).

Паралингвистика

4. Паралингвистика("пара" — греч. около) — относительно молодая семиотическая дисциплина, изучающая невербальные средства устной коммуникации и их использование в реальном общении. Фридрих Ницше заметил: "Наиболее понятным в языке бывает не самое слово, а тон, ударение, модуляция, темп, с которым произносится ряд слов, — короче сказать, музыка, скрывающаяся за словами, страстность, скрывающаяся за музыкой, личность, скрывающаяся за страстностью, т. е. все то, что не может быть написано".

Большой интерес вызывают национальная обусловленность жестов, сознательные и бессознательные паралингвистические действия. Образовалось даже семиотическое учение о кинемах(движениях, имеющих смысл), получившее название кинесика.Кинесика установила, к примеру, национальное своеобразие походки, манеры общения, позы стояния и т. п. Поэтому кинесику рекомендуется изучать параллельно с освоением иностранного языка. Большое, иногда экзотическое разнообразие имеется в кинемах отрицания и согласия; высовывание языка может быть демонстрацией презрения и насмешки, либо удивления и замешательства (небольшое высовывание и оттягивание языка), либо знаком уважения, либо признаком мудрости, силы и изобилия (на статуях предков в Новой Каледонии).

Обобщая, можно сказать, что невербальный канал обладает следующими паралингвистическими средствами:

- просодия— система вокализации речи — тон, интонация, темп, громкость произношение речи;

- эсктралингвистика— эмоциональное звуковое сопровождение — смех, плач, паузы, вздохи, покашливание, звукоподражание;

- кинесика— мимика (выражение лица), жесты, позы, походка, пантомимика (выражение тела), визуальный контакт (взгляд);

- такесика(знаки приветствия) — рукопожатие, поцелуй, похлопывание, объятия;

- проксемика— дистанция между партнерами. Различаются следующие нормы дистанцирования, принятые в североамериканской культуре:

- интимное общение — от 15 до 45 см;

- деловое — от 45 до 120см;

- официальное — от 120 до 400 см;

- публичное — от 400 до 750 см — при выступлении перед различными аудиториями.

В других культурах, например, латиноамериканских, нормы делового и официального общения меньше.

В паралингвистику часто включается темпоральная семиотика— отношение ко времени. У одних народов заблаговременное приглашение в гости понимается как проявление вежливости и учтивости, у других приглашать нужно накануне, потому что время планируется в пределах 1—2 дней. У одних народов опоздание принимается как признак неуважения ("точность — вежливость королей"), у других своевременный приход есть знак подобострастия, униженности.

К паралингвистике примыкает также семиотика костюма,изучаемая этнологией (культурной антропологией). Костюм демонстрирует пол и возраст, семейное положение и сословную принадлежность, род занятий (форма, мундир) и т. д. Особенно большое значение имел костюм в палеокультуре. Не случайно Петр I приказал дворянам брить бороды, носить голландские камзолы, а Павел I, борясь с либерализмом, запретил носить круглые шляпы и сапоги с отворотами, фраки и трехцветные ленты, бывшие в моде во Франции.

|

| 4. Объект и предмет семиотики.

| Семиотика социальной коммуникации— научная дисциплина, объектом изучения которой служат коммуникационные каналы, а предметом — коммуникационные знаки и методы их использования.

Объект семиотики – знаки и системы знаков.

Предметом изучения семиотики являются закономерности, тенденции, особенности возникновения и функционирования знаков и знаковых систем в знаковом поведении и знаковой коммуникации.

|

| 5. Приведите два понимания сущности знака.

| В семиотике (наука, исследующая способы передачи информации, свойства знаков и знаковых систем в человеческом обществе) исторически сложились два понимания сущности знака: одно — логико-философское, восходящее к Ч. Пирсу; другое — лингвистическо-коммуникационное, восходящее к Ф. де Соссюру. Согласно первому, знак представляет собой предмет (слово, изображение, символ, сигнал, вещь, физическое явление и т. п.) замещающий, репрезентирующий (Ч. Пирс) другой материальный или идеальный объект в процессах познания и коммуникации.

В семиологии Соссюра знак— это единство означаемого и означающего, иначе — «соединение понятия и акустического образа». Акустический образ — это имя(слово, название), присвоенное людьми тому или иному понятию или психическому образу, т. е., говоря языком логики, концепту. Соссюровское понимание знака связывает концепт и имя, другими словами, план содержания и план выражения знака. Причем, имя и обозначенный им предмет связаны друг с другом условно, конвенционально (Соссюр), в силу соглашения между людьми. Соссюр ссылался на тот очевидный факт, что слова, обозначающие одну и ту же вещь, например «стол», в разных языках звучат по-разному.

|

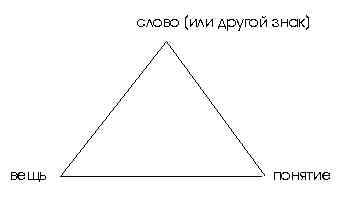

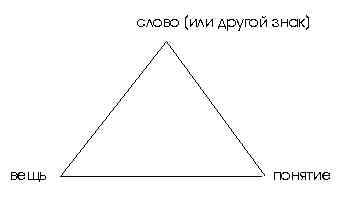

| 6. Приведите изображение «треугольника» Готлоба Фреге (немецкий ученый). Расшифруйте его, обозначив все понятия (концепт, денотат, знак)[2].

| Для исследования знаковых отношений принято пользоваться так называемым ‘треугольником Фреге’.

Тип вещи, предмета, явления действительности называют денотатом знака. Конкретную вещь чаще называют референтом знака. Поскольку человек обозначает вещи не напрямую, а через свое восприятие вещи, то в эту вершину треугольника часто помещают представление о вещи, сигнификат знака. Понятие также иногда называют еще и по-другому: концепт или десигнат знака.

Тип вещи, предмета, явления действительности называют денотатом знака. Конкретную вещь чаще называют референтом знака. Поскольку человек обозначает вещи не напрямую, а через свое восприятие вещи, то в эту вершину треугольника часто помещают представление о вещи, сигнификат знака. Понятие также иногда называют еще и по-другому: концепт или десигнат знака.

|

| 7. Зафиксируйте классификацию знаков (отдельно в виде рисунка и словесно).

| Классификация знаков I. По способу восприятия: аудиальные; визуальные; обонятельные; осязательные. II. Преходящие и длительные. III. Знаки социальных отличий. IV. Естественные и искусственные. Чарльз Пирс исследовал более 60 видов знака, но выделил три основных: 1. Знаки-иконы. По определению должны иметь сходство с обозначаемым предметом (карта, картинка, фотография). 2. Знаки-индексы. Не имеют сходства с обозначаемым, но связаны с ним по принципу смежности (метонимия; если за окном колышутся ветки, значит ветрено). 3. Знаки-символы. Знаки в собственно терминологическом смысле слова. Последовательность типов знака у Пирса определяется нарастанием свойств конвенциональности. В качестве идеального примера Пирс приводил язык. Д.П. Горский предложил различать знаки и незнаки в знаковом использовании. Пример более дифференцированной классификации знаков: 1. Знаки-признаки (симптомы) – это субстанциональные знаки. Они несут познавательно-прагматическую информацию. На основании наблюдаемого делается вывод о ненаблюдаемом. 2. Знаки-сигналы (акциональные) – предназначены для передачи информации на расстоянии и управления действиями получателя. Функции: информативно-прагматическая и регулятивная. 3. Знаки-иконы — то же, что и у Пирса. 4. Знаки-символы – в бытовом и литературоведческом понимании.

|

| 8. Изложите роль семиотики в плакатах политической тематики (реклама).

| Место семиотики в рекламе

Наиболее распространенным каноническим определением семиотики является определение ее как науки о знаках и знаковых системах.

Отсюда можно сделать вывод, что именно на семиотике - то есть на кодах, знаковых системах - и построена реклама как таковая. Она определяет, как именно потребители (адресаты) поймут сообщение рекламистов (адресантов) в процессе восприятия и осмысления (декодирования). Так, для адекватного понимания рекламы необходимо идентифицироваться с клиентом, желающим приобрести рекламируемый продукт. С одной стороны, это приобретает критическое значение для успешности рекламы в тех случаях, когда последняя создается для зарубежного рынка и незнакомого потребителя; и становится практически невыполнимой задачей - с другой. Для подобных, в том числе, случаев существует семиотическая модель.

Семиотический треугольник применительно к рекламе можно представить следующим образом:

Рекламистом информация о предмете рекламы через идею (само рекламное сообщение) передается потребителю рекламы, который получает лишь знак и который воспримет рекламное сообщение только в том случае, если ему будет понятна сама идея.

Понимание основной идеи рекламы - одна из главных проблем рекламной психологии, уменьшающих ее эффективность в современных условиях. А чтобы преодолеть данный эффект, необходимо научиться мыслить так, как мыслит потребитель - будь то американский бизнесмен или японский подросток-«анимешник». [Константин Крыловский. Психология рекламы, 2004-2008. http://www.ideaura.com/psychology/semiotics_in_advertising.php ].

С определенной долей условности можно сказать, что необходимую нам «инструкцию» придумали еще Платон и Аристотель в своих учениях об идеях. Согласно им, существует 5 основных типов представления о предмете:

Perceptio sensuale - чувственное восприятие, т.е. впечатление об объекте в результате нашего с ним непосредственного контакта.

Imago occulorum - 1-ая степень абстракции, видимый образ предмета.

Imago memoria - 2-ая степень абстракции, образ предмета, оставшийся в памяти.

Corpus - эфемерное геометрическое тело, не имеющее никаких других характеристик - т.е. форма, сохранившаяся в памяти.

Idea - чистое понятие, универсалия, идея.

В процессе кодирования информации адресантом происходит избавление от некоторых индивидуальных особенностей товара - то есть мы идем от пункта 1 к пункту 5. В определенный момент (как правило, между 2-ым и 3-ьим типом) процесс кодирования прекращается и передается в виде рекламного сообщения адресату. Адресат производит обратную процедуру (декодирование) - он мысленно «добавляет» необходимую информацию к знаковому каркасу и получает свое собственное представление о предмет [Константин Крыловский. Психология рекламы, 2004-2008. http://www.ideaura.com/psychology/semiotics_in_advertising_2.php ].

То, каким будет исход рекламной коммуникации целиком зависит от того, на каком месте адресант прекратил кодировать сообщение. С одной стороны, если рекламное сообщение простое - выше шанс, что оно будет понятно правильно. Однако лозунги, написанные на иностранных языках, будут понятны только тем, кто знает эти языки, следовательно это будет отсекать лишних потребителей. Поэтому необходимо хорошо понимать, на какую аудиторию должна воздействовать реклама.

|

| 9. Охарактеризуйте знаковую функцию «черной кошки».

| «Черная кошка» - традиционно ассоциируется с темными силами. Раньше считалось, что черных кошек держали у себя ведьмы или что ведьмы могли в них обращаться. По сей день существует примета: черная кошка перешла дорогу – жди неудач.

|

| 10. Приведите собственный пример знаковой системы (наглядный).

| Ноты

|

| 11. Проанализируйте знаковую функцию одежды на примере следующих единиц: шорты, мини-юбка, вечернее платье, кроссовки, пиджак, спортивный костюм, бабочка, галстук, пионерский галстук. Сделайте вывод: в чем заключается семиотика костюма?

| Шорты – летняя одежда, чаще всего спортивная, иногда – повседневная. Шорты – явно не парадно-выходная одежда.

Мини-юбка – символ распущенности

Вечернее платье – указывает на принадлежность к культурной сфере общества, также является знаком торжества, выхода в свет.

Кроссовки - указывают на занятия спортивной деятельностью, также используются в повседневной жизни во время не спортивных, но требующих активного движения занятий, например, прогулки с собакой.

Пиджак – атрибут рабочей, офисной одежды

Спортивный костюм – предназначен для занятий спортом

Бабочка – атрибут мужской одежды для официальных мероприятий, также атрибут праздничной одежды

Галстук – используется в деловой сфере как атрибут официозности. носят как мужчины, так и женщины.

Пионерский галстук – атрибут одежды, ушедший в прошлое, показывал принадлежность школьников к почетному званию «пионер».

Впечатление о человеке в значительной мере зависит от того как он одет. «по одежке встречают, по уму провожают». Одежда многое может рассказать о социальном статусе человека, его взглядах, склонностях. Также по одежде можно сделать вывод о деятельности человека в данный момент, будь то занятие спортом, поход в театр или работа.

|

| 12. Приведите изображение рекламного поста и расшифруйте его с точки зрения семиотики.

|  При анализе семиотической структуры плаката необходимо отчетливо представлять, что собой представляют ее элементы, из каких кирпичиков состоит базис сообщения. С текстовыми сообщениями проще. Интуитивно понятно, что элементами структуры являются в первую очередь слова, предложения, абзацы. Второй уровень структуры – это фразеология сообщения, риторические фигуры и т.п. А что же является элементами графического сообщения, что является носителем сообщения в визуале плаката?

Визуальное сообщение, коим является плакат, по правилам своей дешифровки, наполнения знаков и символов значением и смыслом, близко к иероглифическому письму: составляющие содержание образы состоят из иконических (то есть имеющих внешнее сходство со своими прообразами) знаков. Смыслообразование такого визуального образа формируется по герменевтическому кругу: с одной стороны знак образуется из значений иконических знаков: вредные привычки, в частности алкоголизм обозначается с помощью рук зомби, которые утаскивают человеческую руку в яму. Это движение от частей к целому. Также алкоголь и его пагубность для здоровья подчеркнута различием кожи рук зомби и рук людей. Собственно само обращение авторов плаката к зомби-тематике сразу говорит о том, во что алкоголь превращает людей. Также важно расположение фокуса на картинке – все кроме рук и фигуры спасающего тонет в тумане.

Другая функция знаков – маркирующая. Часть образов, символов и знаков несет на себе функцию указания на определенную идеологию. Причем нас в данном случае интересует не столько идеология героев, изображаемых на плакатах, сколько идеология авторов, источников и адресатов плакатов как сообщений. Такие идеографические (в смысле указания и отнесения к определенным идеологиям) знаки помогают источнику и адресату «настроится на одну волну», опознать друг друга как носителей одной и той же идеологии, которая выступает, в том числе и как код сообщения. Все руки, в том числе и руки зомби, выглядят достаточно сильными, что подчеркивает опасность алкоголизма и необходимость помощи даже для сильных людей.

Фраза плаката «Спаси человека от вредных привычек!» разбита на два части для усиления эффекта. Часть «Спаси человека!» выделена в отдельное восклицательное предложение и расположена в верхней центральной части плаката, сразу привлекая внимание. Шрифт окончания фразы «от вредных привычек» взят с обложек ужастиков про зомби, подчеркивая и завершая зомби-тематику всего плаката. Также эта фраза служит своеобразной рамкой, еще больше акцентирующей внимание на картинке.

При анализе семиотической структуры плаката необходимо отчетливо представлять, что собой представляют ее элементы, из каких кирпичиков состоит базис сообщения. С текстовыми сообщениями проще. Интуитивно понятно, что элементами структуры являются в первую очередь слова, предложения, абзацы. Второй уровень структуры – это фразеология сообщения, риторические фигуры и т.п. А что же является элементами графического сообщения, что является носителем сообщения в визуале плаката?

Визуальное сообщение, коим является плакат, по правилам своей дешифровки, наполнения знаков и символов значением и смыслом, близко к иероглифическому письму: составляющие содержание образы состоят из иконических (то есть имеющих внешнее сходство со своими прообразами) знаков. Смыслообразование такого визуального образа формируется по герменевтическому кругу: с одной стороны знак образуется из значений иконических знаков: вредные привычки, в частности алкоголизм обозначается с помощью рук зомби, которые утаскивают человеческую руку в яму. Это движение от частей к целому. Также алкоголь и его пагубность для здоровья подчеркнута различием кожи рук зомби и рук людей. Собственно само обращение авторов плаката к зомби-тематике сразу говорит о том, во что алкоголь превращает людей. Также важно расположение фокуса на картинке – все кроме рук и фигуры спасающего тонет в тумане.

Другая функция знаков – маркирующая. Часть образов, символов и знаков несет на себе функцию указания на определенную идеологию. Причем нас в данном случае интересует не столько идеология героев, изображаемых на плакатах, сколько идеология авторов, источников и адресатов плакатов как сообщений. Такие идеографические (в смысле указания и отнесения к определенным идеологиям) знаки помогают источнику и адресату «настроится на одну волну», опознать друг друга как носителей одной и той же идеологии, которая выступает, в том числе и как код сообщения. Все руки, в том числе и руки зомби, выглядят достаточно сильными, что подчеркивает опасность алкоголизма и необходимость помощи даже для сильных людей.

Фраза плаката «Спаси человека от вредных привычек!» разбита на два части для усиления эффекта. Часть «Спаси человека!» выделена в отдельное восклицательное предложение и расположена в верхней центральной части плаката, сразу привлекая внимание. Шрифт окончания фразы «от вредных привычек» взят с обложек ужастиков про зомби, подчеркивая и завершая зомби-тематику всего плаката. Также эта фраза служит своеобразной рамкой, еще больше акцентирующей внимание на картинке.

|

| 13. Проанализируйте и изложите своими словами «Семиотические модели коммуникации» Ю. Лотмана, У. Эко и Ч. Морриса.

| Модель Ю. Лотмана

У говорящего и слушающего не может быть абсолютно одинаковых кодов, восприятие каждого человека индивидуально. Причем для коммуникации необходимы отличия между слушающим и говорящим – если бы восприятие всех людей было идентично, в коммуникациях вообще не было бы нужды. По Лотману, коммуникация - это перевод сообщения с языка коммуниканта на язык рецепиента. При этом, коды обоих участников не равны, но образуют пересекающиеся множества, благодаря которым возможно понимание сообщения.

Несовпадение кодов коммуникаторов делает возможным постоянное обращение к одному и тому же тексту.Таким образом, получение при чтении уже известного текста можно получить новое знание.

Лотман также выделил две коммуникативные модели "Я - ОН" и "Я - Я". В модели «Я – Я» сообщение приобретает новый смысл, так как оно перекодируется.

Модель У. Эко

Препятствием в коммуникации может быть как физический, так и семантический шум. В модели У. Эко коммуникант в процессе передачи сообщения использует код (слова, иконические символы и т.д.), а также лексикоды или вторичные коды – дополнительные значения, которые известны не всем, а только части аудитории. Они могут стать семантическим шумом, когда рецепиент пытается расшифровать сообщение, т.е. помешать пониманию сообщения. Физический шум – любые внешние помехи, такие как искажение звука в телефоне или полустертая надпись.

Модель Ч. Морриса.

Человек – животное, использующее систему знаков, причем уровень знаковости у человека гораздо выше, чем у других животных. Моррис определяет семиозис как процесс, в рамках которого нечто функционирует в качестве знака.

Три измерения семиозиса:

Семантическое - отношения знаков к объектам, к которым они применяются.

Прагматическое — отношение знаков к интерпретаторам.

Синтаксическое - отношение знаков друг к другу.

|

| 14. Приведите список источников по теме, оформив его по всем правилам стандарта[3].

| 1. Лекция 5. Семиотика коммуникации [Электронный ресурс]/ В. Б. Кашкин. – Режим доступа: http://kachkine.narod.ru/CommTheory/5/WebComm5.htm, свобдный. – Загл. с экрана.

2. Массовые коммуникации[Электронный ресурс]/ А.С. Мараховский// Документы. – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-385519.html?page=4#11456024, свобдный. – Загл. с экрана.

3. Общая теория социальной коммуникации [Электронный ресурс]/ Соколов, А. В.// Библиотека учебной и научной литературы. – Режим доступа:http://sbiblio.com/BIBLIO/archive/sokolov_social_communication/7.aspx, свобдный. – Загл. с экрана.

4. Основы семиотики [Электронный ресурс]/ И.Н. Кавинкина. – Режим доступа: http://edu.grsu.by/books/osnov_semiotica/index.php/vvedenie, свобдный. – Загл. с экрана.

5. Семиотика [Электронный ресурс]/ Словарь литературоведческих терминов. – Режим доступа: http://slovar.lib.ru/dictionary/semiotika.htm, свобдный. – Загл. с экрана.

6. Семиотика - во всех словарях [Электронный ресурс]/ Большой словарь русского языка. – Режим доступа: http://www.dict.t-mm.ru/all/cemiotika.html, свободный. – Загл. с экрана.

7. Учебная программа дисциплины Введение в общее языкознание. [Электронный ресурс]/ Култкова Л. В.// Документы. – Режим доступа: http://rudocs.exdat.com/docs/index-13485.html

|

[1] Дать развернутые ответы, проанализировав 6 главу «Общей теории социальной коммуникации» Соколова А.В.

[2] Воспользуйтесь 2 источниками: Соколов А.В. Общая теория социальной коммуникации; и Кашкин В.Б. Введение в теорию коммуникации (Лекция 5).

[3] Воспользуйтесь электронными каталогами библиотек.

Ф. де Соссюр

Ф. де Соссюр

Ч. Моррис

Ч. Моррис

Тип вещи, предмета, явления действительности называют денотатом знака. Конкретную вещь чаще называют референтом знака. Поскольку человек обозначает вещи не напрямую, а через свое восприятие вещи, то в эту вершину треугольника часто помещают представление о вещи, сигнификат знака. Понятие также иногда называют еще и по-другому: концепт или десигнат знака.

Тип вещи, предмета, явления действительности называют денотатом знака. Конкретную вещь чаще называют референтом знака. Поскольку человек обозначает вещи не напрямую, а через свое восприятие вещи, то в эту вершину треугольника часто помещают представление о вещи, сигнификат знака. Понятие также иногда называют еще и по-другому: концепт или десигнат знака.

При анализе семиотической структуры плаката необходимо отчетливо представлять, что собой представляют ее элементы, из каких кирпичиков состоит базис сообщения. С текстовыми сообщениями проще. Интуитивно понятно, что элементами структуры являются в первую очередь слова, предложения, абзацы. Второй уровень структуры – это фразеология сообщения, риторические фигуры и т.п. А что же является элементами графического сообщения, что является носителем сообщения в визуале плаката?

Визуальное сообщение, коим является плакат, по правилам своей дешифровки, наполнения знаков и символов значением и смыслом, близко к иероглифическому письму: составляющие содержание образы состоят из иконических (то есть имеющих внешнее сходство со своими прообразами) знаков. Смыслообразование такого визуального образа формируется по герменевтическому кругу: с одной стороны знак образуется из значений иконических знаков: вредные привычки, в частности алкоголизм обозначается с помощью рук зомби, которые утаскивают человеческую руку в яму. Это движение от частей к целому. Также алкоголь и его пагубность для здоровья подчеркнута различием кожи рук зомби и рук людей. Собственно само обращение авторов плаката к зомби-тематике сразу говорит о том, во что алкоголь превращает людей. Также важно расположение фокуса на картинке – все кроме рук и фигуры спасающего тонет в тумане.

Другая функция знаков – маркирующая. Часть образов, символов и знаков несет на себе функцию указания на определенную идеологию. Причем нас в данном случае интересует не столько идеология героев, изображаемых на плакатах, сколько идеология авторов, источников и адресатов плакатов как сообщений. Такие идеографические (в смысле указания и отнесения к определенным идеологиям) знаки помогают источнику и адресату «настроится на одну волну», опознать друг друга как носителей одной и той же идеологии, которая выступает, в том числе и как код сообщения. Все руки, в том числе и руки зомби, выглядят достаточно сильными, что подчеркивает опасность алкоголизма и необходимость помощи даже для сильных людей.

Фраза плаката «Спаси человека от вредных привычек!» разбита на два части для усиления эффекта. Часть «Спаси человека!» выделена в отдельное восклицательное предложение и расположена в верхней центральной части плаката, сразу привлекая внимание. Шрифт окончания фразы «от вредных привычек» взят с обложек ужастиков про зомби, подчеркивая и завершая зомби-тематику всего плаката. Также эта фраза служит своеобразной рамкой, еще больше акцентирующей внимание на картинке.

При анализе семиотической структуры плаката необходимо отчетливо представлять, что собой представляют ее элементы, из каких кирпичиков состоит базис сообщения. С текстовыми сообщениями проще. Интуитивно понятно, что элементами структуры являются в первую очередь слова, предложения, абзацы. Второй уровень структуры – это фразеология сообщения, риторические фигуры и т.п. А что же является элементами графического сообщения, что является носителем сообщения в визуале плаката?

Визуальное сообщение, коим является плакат, по правилам своей дешифровки, наполнения знаков и символов значением и смыслом, близко к иероглифическому письму: составляющие содержание образы состоят из иконических (то есть имеющих внешнее сходство со своими прообразами) знаков. Смыслообразование такого визуального образа формируется по герменевтическому кругу: с одной стороны знак образуется из значений иконических знаков: вредные привычки, в частности алкоголизм обозначается с помощью рук зомби, которые утаскивают человеческую руку в яму. Это движение от частей к целому. Также алкоголь и его пагубность для здоровья подчеркнута различием кожи рук зомби и рук людей. Собственно само обращение авторов плаката к зомби-тематике сразу говорит о том, во что алкоголь превращает людей. Также важно расположение фокуса на картинке – все кроме рук и фигуры спасающего тонет в тумане.

Другая функция знаков – маркирующая. Часть образов, символов и знаков несет на себе функцию указания на определенную идеологию. Причем нас в данном случае интересует не столько идеология героев, изображаемых на плакатах, сколько идеология авторов, источников и адресатов плакатов как сообщений. Такие идеографические (в смысле указания и отнесения к определенным идеологиям) знаки помогают источнику и адресату «настроится на одну волну», опознать друг друга как носителей одной и той же идеологии, которая выступает, в том числе и как код сообщения. Все руки, в том числе и руки зомби, выглядят достаточно сильными, что подчеркивает опасность алкоголизма и необходимость помощи даже для сильных людей.

Фраза плаката «Спаси человека от вредных привычек!» разбита на два части для усиления эффекта. Часть «Спаси человека!» выделена в отдельное восклицательное предложение и расположена в верхней центральной части плаката, сразу привлекая внимание. Шрифт окончания фразы «от вредных привычек» взят с обложек ужастиков про зомби, подчеркивая и завершая зомби-тематику всего плаката. Также эта фраза служит своеобразной рамкой, еще больше акцентирующей внимание на картинке.

2015-08-12

2015-08-12 2932

2932