Когда пластовой энергии оказывается недостаточно для подъема жидкости из пласта на поверхность, фонтанирование скважины прекращается. Фонтанирование можно искусственно продолжить путем подачи к башмаку, спущенных в скважину подъемных труб сжатого воздуха или газа.

Так как для сжатия воздуха и газа до нужного давления в большинстве случаев применяются компрессоры, то способ эксплуатации скважин с использованием этих рабочих агентов называется компрессорным.

Принципиально действие газового (воздушного) подъемника при компрессорной эксплуатации одинаково с действием подъемника при фонтанировании, происходящем за счет энергии расширяющегося газа, поступающего в скважину из пласта.

Подъемник, в котором рабочим агентом служит газ, называется газлифтом, если же рабочим агентом является воздух, то такой подъемник называется эрлифтом.

Иногда в качестве рабочего агента для газового подъемника применяется газ из газовых пластов высокого давления, который не требуется дополнительно сжимать в компрессорах. В этом случае газовый подъемник называется бескомпрессорным газлифтом. Для осуществления бескомпрессорного газлифта необходимым условием является наличие вблизи нефтяного промысла или на его территории газовых пластов высокого давления с достаточными запасами газа.

|

|

|

Газовый (воздушный) подъемник состоит из двух каналов или трубопроводов: одного для подачи рабочего агента (воздуха или газа) и другого для подъема жидкости. Одна из схем такого подъемника представлена на рис. 78. По этой схеме в скважину спускают два ряда труб: трубы, по которым нагнетается рабочий агент (наружный ряд), называются воздушными, а по которым происходит подъем на поверхность смеси газа (воздуха) с нефтью, — подъемными.

В спокойном состоянии жидкость в трубах и в скважине будет находиться на одном уровне, называемом статическим уровнем (см. рис. 78, а).

Если по воздушным трубам нагнетать воздух, то последний, вытеснив сначала всю заключающуюся в них жидкость, начнет поступать в подъемные трубы и отдельными пузырьками перемешиваться с жидкостью. Плотность такой смеси будет значительно меньше первоначальной плотности жидкости, вследствие чего уровень жидкости в подъемных трубах будет повышаться. Чем больше будет введено воздуха в подъемные трубы, тем меньше станет от этого плотность жидкости (смеси) и тем на большую высоту она поднимется.

Величина подъема зависит не только от количества нагнетаемого воздуха, но также и от величины погружения воздушных труб в жидкость. Если воздушные трубы мало погружены в жидкость, т. е. если выше того места, где воздух входит в подъемные трубы, имеется небольшой столб жидкости, то воздух может и не поднять жидкость на поверхность; он ее поднимет только на некоторую высоту, будет прорываться через нее и вы- „ _„ „

|

|

|

ходить на поверхность, а Рис' 78' Газовоздушный подъемник.

" г ",- о — до начала работы; б — во время работы

жидкость по стенкам труб будет снова стекать вниз.

Высота подъема зависит от диаметра подъемных труб. В трубах малого диаметра при одном и том же расходе рабочего агента уровень жидкости может быть поднят на большую высоту, чем в трубах большего диаметра.

На высоту подъема влияет также вязкость жидкости. При одних и тех же условиях, например, высота подъема нефти будет больше, чем воды, так как нефть имеет большую вязкость, чем вода; воздуху труднее проходить через нефть, труднее прорваться через ее столбики в подъемной трубе, поэтому он будет приподнимать нефть на большую высоту.

Таким образом, принцип действия воздушного (газового) подъемника заключается в разгазировании жидкости в подъемных трубах и уменьшении ее средней плотности; при непрерывной подаче

воздуха в подъемные трубы разгазированная жидкость поднимается до устья скважины и выливается наружу.

При работе воздушного подъемника в затрубном пространстве скважины установится новый уровень, называемый динамическим уровнем (см. рис. 78, б). Динамический уровень всегда ниже статического.

Давление столба жидкости высотой от забоя до динамического уровня равно забойному давлению:

А>аб = #динР#. (125)

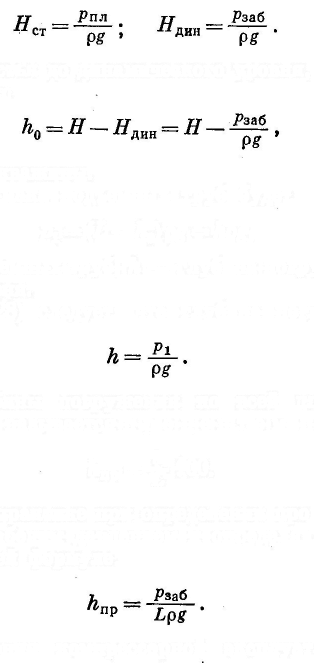

Положение статического и динамического уровней определяется соотношениями:

|

| Расстояние от устья до динамического уровня, или высота подъема Но, будет равно (127) |

| где Н — глубина скважины. Давление у башмака подъемных труб будет А = (Д-Л«)рг = Лр*, (128) где Ь — длина подъемных труб; Н — глубина погружения труб ниже динамического уровня. Из формулы (128) следует, что глубина погружения Н равна |

| (129) |

| Отношение глубины погружения ко всей длине подъемника, умноженное на 100, называется процентом погружения: Лпр = ^-100. (130) В промысловой практике при определении процента погружения обычно задаются рабочим давлением и определяют процент погружения по следующей формуле: |

(126)

(131)

Для осуществления компрессорной эксплуатации необходимо соорудить компрессорную станцию (или несколько станций) и воздухораспределительную сеть. Если используется газ, необходимо также иметь установки по осушке и отбензиниванию газа.

Сооружение всего этого комплекса очень трудоемко, а обслуживание его требует больших эксплуатационных расходов, особенно для районов с суровыми климатическими условиями и большими

расстояниями между скважинами. По этим причинам компрессорный способ эксплуатации широкое применение нашел только на промыслах Азербайджана; в других районах этот способ применяется весьма ограниченно и то в основном в виде бескомпрессорного газлифта.

Общее число скважин, оборудованных газовоздушными подъемниками, во всех НГДУ составляет около 3% от всего фонда скважин.

2015-08-13

2015-08-13 2420

2420