Рациональное использование энергетических ресурсов определяется не только количественным их сокращением на обработку единицы площади.

Важную роль при этом играет также объём продукции, произведенный при затратах определенного количества энергии.

Обработка почвы требует больших энергетических затрат. Поэтому ее совершенствование применительно к зональным особенностям и требованиям различных культур — первостепенная задача земледелия.

11.Значение удобрений, их классификация.

Удобрения — это вещества, содержащие элементы, необходимые для питания растений или регулирования свойств почвы. По составу удобрения подразделяются на:

· МИНЕРАЛЬНЫЕ:

Азотные удобрения

1. Фосфорные удобрения

2. Калийные удобрения

3. Микроэлементы

4. Комплексные удобрения

5. Специализированные комплексные бесхлорные удобрения

· ОРГАНИЧЕСКИЕ И ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ:

6. Гуминовые удобрения

7. Жидкие гуминовые органо-минеральные удобрения и подкормки

· БАКТЕРИАЛЬНЫЕ

1. Фитогормоны

2. Стимуляторы роста

3. Мелиоранты и дренаж

Минеральные удобрения могут быть простыми (односторонними) и комплексными (многосторонними). Простые удобрения содержат один основной элемент питания: азот, фосфор и калий. Комплексные удобрения содержат два и более компонента. Подразделяют удобрения на макро- и микроудобрения. Макроудобрения содержат макроэлементы — азот, фосфор, калий, магний, кальций, серу, т.е. те элементы, которые входят в состав растений, а следовательно, и потребляются в значительных количествах. Микроудобрения (борные, цинковые, марганцевые и пр.) содержат химические элементы, которые вовлекаются в растения в очень малых количествах. Соответственно и потребление растениями этих элементов значительно ниже, но потребность в них отнюдь не меньше.

К органическим удобрениям относят навоз, птичий помет, компосты, торф, бурый уголь, зеленое удобрение и пр. Все эти материалы являются местными удобрениями т.к. в основном, их не завозят, а накапливают и приготавливают на месте.

Органические удобрения оказывают многостороннее действие на важнейшие агрономические свойства почвы и при правильном использовании резко повышают урожай сельскохозяйственных культур.

Эти удобрения прежде всего служат источником питательных веществ для растений. С ними в почву поступают все необходимые растениям макро- и микроэлементы. Они являются для растений не только источником питательных минеральных веществ, но и углекислоты. Под влиянием микроорганизмов эти удобрения разлагаются в почве и выделяют много углекислоты, которая насыщает и почвенный воздух, и наземный слой атмосферы. Следовательно, резко улучшается воздушное питание растений.

Органические удобрения — энергетический материал и источник пищи для почвенных микроорганизмов. При систематическом внесении больших доз органических удобрений происходит окультуривание почвы, она обогащается гумусом, улучшаются ее биологические, физические, химические, физико-химические свойства, водный и воздушных режим. Исключительно важно противоэрозийное значение удобрений. Они способствуют ускоренному появлению всходов, защищающих почвы от водной и ветровой эрозии. Удобрения улучшают развитие надземной вегетативной массы растений. Под влиянием удобрений лучше развивается корневая система растений, связывающая почву.

12. Сорт и его значение в производстве.

Сорт — это одно из средств сельскохозяйственного производства. При использовании лучших сортов повышается урожайность сельскохозяйственных культур и улучшается качество продукции. Различные сорта с хозяйственной точки зрения отличаются один от другого прежде всего тем, что в одних и тех же условиях они могут давать разные урожаи. Средние прибавки урожая зерновых благодаря посеву нового, более продуктивного сорта обычно составляют не менее 2 ц/та, а иногда достигают 8—10 ц/га и более.

Использование высококачественных семян лучших районированных сортов — один из наиболее доступных и экономически выгодных способов повышения урожайности и валовых сборов сельскохозяйственной продукции.

Подсчитано, что только в результате замены менее урожайных сортов зерновых культур более урожайными в целом по стране можно ежегодно получать дополнительно не менее 10—12 млн. т зерна.

Многие сельскохозяйственные культуры недостаточно зимостойки, позднеспелы, полегают, поражаются болезнями и вредителями, что ограничивает возможности их возделывания в тех или иных почвенно-климатических зонах. Повышение устойчивости к неблагоприятным условиям возделывания достигается приемами агротехники. Однако наряду с агротехникой важное, а в ряде случаев решающее значение принадлежит сорту. Известно, что ржавчина в годы ее массового распространения может снизить урожай озимой и яровой пшеницы, а также овса в 2 раза и более. Посев в оптимальные сроки, внесение калийных удобрений и другие агроприемы только в незначительной степени уменьшают вредоносность болезни. В то же время при замене поражаемых сортов этих культур ржавчиноустойчивыми урожайность резко возрастает. Зимостойкость озимой пшеницы при обычной агротехнике можно повысить путем посева высокозимостойких сортов.

Значительна роль селекции в увеличении засухоустойчивости сельскохозяйственных культур. Урожайность засухоустойчивых сортов яровой пшеницы в засушливые годы на 2—4 ц/га выше, чем обычных сортов, не приспособленных к возделыванию в этих условиях. Именно благодаря селекции стало возможным продвижение зерновых, овощных культур и картофеля в северные и восточные районы нашей страны, а также возделывание сельскохозяйственных растений на осушенных торфяно-болотных почвах.

Велика роль селекции и в борьбе с полеганием хлебов, предотвратить которое обычными агротехническими приемами чрезвычайно трудно. Наиболее радикальное средство — создание неполегающих сортов. В нашей стране и за рубежом выведены устойчивые к полеганию сорта озимой пшеницы, ржи, риса и ячменя.

В ряде случаев устранить или даже снизить вредное действие некоторых неблагоприятных условий на те или иные сельскохозяйственные культуры не удается никакими другими приемами и средствами, кроме селекционных. Например, только благодаря созданию панцирных сортов подсолнечника в прошлом столетии была предотвращена полная гибель этой культуры от массового распространения подсолнечной моли. Все современные сорта масличного подсолнечника панцирные. Очень большую опасность для этой культуры 40—50 лет тому назад представляла заразиха. Этот паразит был побежден путем выведения заразихоустойчивых сортов. Распространению рака картофеля селекция поставила надежный заслон, создав ракоустойчивые сорта.

Селекция имеет большое значение в повышении качества продукции сельскохозяйственных культур. Содержание белка в зерне пшеницы и семенах бобовых, масла в семенах подсолнечника и горчицы, сахара в корнях сахарной свеклы, крахмала в клубнях картофеля, волокна в стеблях льна и коробочках хлопчатника удается повысить селекцией в более сильной степени, чем любыми агротехническими средствами. Благодаря выведению безалкалоидных сортов люпина появилась возможность использовать эту культуру не только как сидеральную, но и как кормовую.

К некоторым культурам в зависимости от целей использования предъявляются прямо противоположные требования по важнейшим показателям качества продукции, Например ячмень, идущий на корм скоту, должен иметь высокое содержание белка, а для переработки на пиво — возможно меньшее его количество. Селекция успешно разрешила это противоречие путем создания кормовых и пивоваренных сортов ячменя.

13.Государственное сортоиспытание. Порядок районирования сортов.

В государственное сортоиспытание передают лучшие сорта, выявленные в результате сортоиспытания в учреждениях-оригинаторах. Проводится государственное сортоиспытание для выявления наиболее ценных для данной зоны сортов и гибридов, а также проверки новых рекомендаций ученых.

Организация государственного сортоиспытания. Сортоиспытанием занимается Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. В республиках, краях и областях имеются инспектуры Госкомиссии, которые непосредственно руководят работой государственных сортоиспытательных участков — ГСУ. В ряде областей кроме ГСУ созданы и сортоиспытательные станции. Большинство ГСУ работает на базе колхозов и совхозов. Взаимоотношения между ГСУ и хозяйством регламентируются специальным договором. Землю, рабочую силу и основные машины дает хозяйство, специализированные машины и оборудование у ГСУ свои. Государство компенсирует базовым хозяйствам все затраты, связанные с работой сортоучастков.

ГСУ делятся на комплексные и специализированные. Каждый комплексный ГСУ обслуживает несколько районов, близких по почвенно-климатическим условиям, и ведет испытания по многим полевым культурам.

Типы опытов, методика и техника их выполнения. На госсортоучастках проводят три вида сортоиспытания: расширенное, конкурсное и производственное

В расширенное сортоиспытание включаются все вновь выведенные сорта с целью выявления лучших для дальнейшего изучения. Его проводят по некоторым культурам на специально выделенных ГСУ. По ряду культур новые сорта, выведенные в определенных агроклиматических зонах, объединяют в серии. По зерновым культурам таких серий четыре: 1) южнотаежно-лесная; 2) лесостепная; 3) степная; 4) сухостепная и полупустынная. Каждый ГСУ с расширенным набором изучает все сорта серии. Лучшие передаются на остальные ГСУ своей зоны и смежных зон. Одновременно сорта изучают на всех энтофитопатологических участках зоны.

Конкурсное сортоиспытание — это основной вид сортоиспытания, при котором изучение сортов ведется по всему комплексу хозяйственных и биологических признаков.

Обычно ГСУ изучает от 5 до 15 сортов по каждой культуре. В зависимости от культуры площадь делянки составляет, как правило, 25—50 м2, а число повторений — 4—6. При уборке урожая производственным комбайном размер делянок увеличивают до 100 м2. Методика и техника конкурсного и расширенного сортоиспытаний, в общем близки.

В производственном испытанна отдельные сорта, хорошо показавшие себя в конкурсном испытании, испытывают на полях колхозов или совхозов под контролем ГСУ на делянках площадью не менее 2 га при двукратной повторности. Испытание проводится в условиях, максимально приближенных к производственным.

Порядок районирования сортов. Предложения каждого сортоучастка по районированию обсуждаются на межрайонном совещании работников сельского хозяйства. На основе отчетов всех ГСУ области инспектура составляет отчет, где обобщаются результаты изучения сортов на всех сортоучастках. Предложения областной инспектуры по изменениям в сортовом районировании обсуждаются на областном агрономическом совещании и затем направляются в Госкомиссию по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур. Она формулирует предложения по изменениям в сортовом районировании. В проекте указывается, какие сорта и для какой зоны вновь районируются и какие снимаются с районирования.

14. Принципы установления оптимальных сроков посева.

Крупносемянные сорта высевают с большей нормой высева, чем мелкосемянные. Нормы высева изменяются и в пределах одной культуры в зависимости от целей ее выращивания. Например, норма высева кукурузы на силос значительно выше, чем при посеве ее на зерно.

В каждой почвенно-климатической зоне полевые культуры необходимо высевать в лучшие для них агротехнические сроки, обеспечивающие формирование наиболее высоких урожаев. Сроки посева зависят от биологических особенностей культуры и сорта, района и целей выращивания, почвенно-климатических условий, засоренности полей и других факторов. Для установления правильных сроков посева различных культур очень важно знать минимальные и оптимальные температуры почвы, а также доступные запасы влаги в ней, необходимые для прорастания и появления всходов.

По срокам сева все яровые культуры подразделяют на культуры раннего и позднего сева. К культурам раннего сева относятся: пшеница, ячмень, овес, вика, горох, сахарная свекла, лен-долгунец, люпин, корнеплоды, многолетние травы, сераделла и др. Для получения хороших всходов этих культур наиболее благоприятная температура почвы на глубине посева семян 9-11 °С. Всходы их переносят весеннее похолодание и даже заморозки.

К культурам позднего сева относятся: кукуруза, картофель, хлопчатник, рис, соя, фасоль и др. Их высевают при достаточном прогревании почвы (до 10-15 °С) и устранении опасности заморозков.

На легких почвах яровые сеют раньше, а на тяжелых - позже. На высоких местах, южных и восточных склонах их сеют раньше, чем на низких местах и северных склонах.

Озимые культуры высевают примерно за 50-60 дней до наступления устойчивой холодной погоды.

Глубина посева (посадки) семян (расстояние в вертикальной плоскости от поверхности почвы до нижней части семян или вегетативных органов размножения) имеет большое значение для получения своевременных и дружных всходов, хорошего развития и перезимовки молодых растений. Важно, чтобы семена в почве были обеспечены теплом, влагой и воздухом. Глубина высева семян зависит от крупности семян (крупные семена помещают глубже, чем мелкие), климатических условий (в сухих районах сеют глубже, во влажных - мельче), гранулометрического состава почвы (на тяжелых глинистых почвах размещают ближе к поверхности, а на легких песчаных - глубже), срока сева (при запаздывании сеют глубже, во влажный слой), биологических особенностей растений (из зерновых более глубоко заделывают семена озимых для углубления узла кущения). Учитывают также характер прорастания семян. Семена растений, выносящих семядоли на поверхность почвы (соя, люпин, фасоль), заделывают мельче, чем семена культур, семядоли которых остаются в почве (горох, чина, бобы).

При посеве любой полевой культуры требуется равномерная заделка семян (во влажный слой почвы) на одинаковую глубину по всему полю.

15.Принципы выбора оптимальных норм высева.

Норма высева — количество или масса высеваемых всхожих семян на 1 га. От нормы высева зависит густота стояния растений. Даже для одной культуры норма высева изменяется в зависимости от почвенно-климатических условий (в зоне недостатка влаги она ниже); уровня агротехники (на плодородных почвах увеличивается для пропашных и снижается для зерновых, так как может вызвать полегание); сроков и способов посева (при засушливых условиях увеличивается на 10... 15 %, при узкорядном посеве больше, чем при широкорядном).

Кроме того, норма высева на семенных участках ниже, чем на товарных посевах; при подсеве многолетних трав у зерновых она снижается на 10 %; на сильнозасоренных почвах увеличивается на 10... 15 %; короткостебельные сорта интенсивного типа высеваются с большей нормой высева.

Норма высева бывает штучная и весовая. Для культур сплошного сева штучная норма высева устанавливается экспериментально и выражается в млн/га всхожих семян. Весовая норма зависит от крупности семян и посевной годности, поправки на чистоту и всхожесть семян.

Для пропашных культур норму высева рассчитывают в зависимости от способа посева (посадки): определяют площадь питания одного растения в зависимости от ширины междурядья и расстояния между семенами в ряду, затем устанавливают количество семян на 1 га и умножают его на массу 1000 семян.

Установленное количество семян (по массе), которую высевают на единицу площади и которая обеспечивает нужную густоту растений, является норма высева. Для открытого грунта ее определяют в расчете на 1 га, для закрытого — на 1 м2 или на стандартную парниковую раму.

Принятая норма высева это когда количество всхожих семян должна быть больше установленной на единицу площади количество растений. Это объясняется тем, что не всегда обеспечивается равномерное размещение растений в строке, его достигают только прорывом. Кроме того, не все посеянное жизнеспособные семена попадает в благоприятные условия для прорастания и дальнейшего роста.

Установлено, что количество высеянных всхожих семян имеет значительно превышать установленную для той же площади количество растений. Это превышение зависит от крупности семян. Так, количество крупных семян должно превышать количество растений в 2-3 раза, среднего — 3-4, мелкого — 4-5 и очень мелкого — в 5-6 раз. Если посевы какой-то культуры вовсе не прорывают, то количество очень крупных семян надо увеличить в 1,2-1,3 раза, среднего — 1,3-1,4 и мелкого и очень мелкого — в 1,5 — раза. Число, которое показывает, во сколько раз нужно больше высевать всхожих семян против установленного количества растений, называют коэффициентом увеличения высева семян.

При посеве в парниках и теплицах, где условия для прорастания семян более благоприятные, чем в открытом грунте, коэффициент увеличения высева для семян среднего размера должна составлять 1,2, для мелкого и очень мелкого — 1,3-1,4.

16.Обоснование сроков и способов уборки сельскохозяйственных культур.

Уборка урожая - завершающий этап в выращивании всех сельскохозяйственных культур. Здесь природа не дает никакой свободы действий земледельцу, так как только лишь подоспела пора - немедленно убирай, иначе все потеряешь. Ведь известно, что урожай в поле - это еще не хлеб. Надо иметь в виду, что как только колос перестоял какое-то время, он начинают осыпаться и можно потерять до 50 кг зерна в день с 1 га. Поэтому уборка зерна должна проводиться своевременно и в очень сжатые сроки.

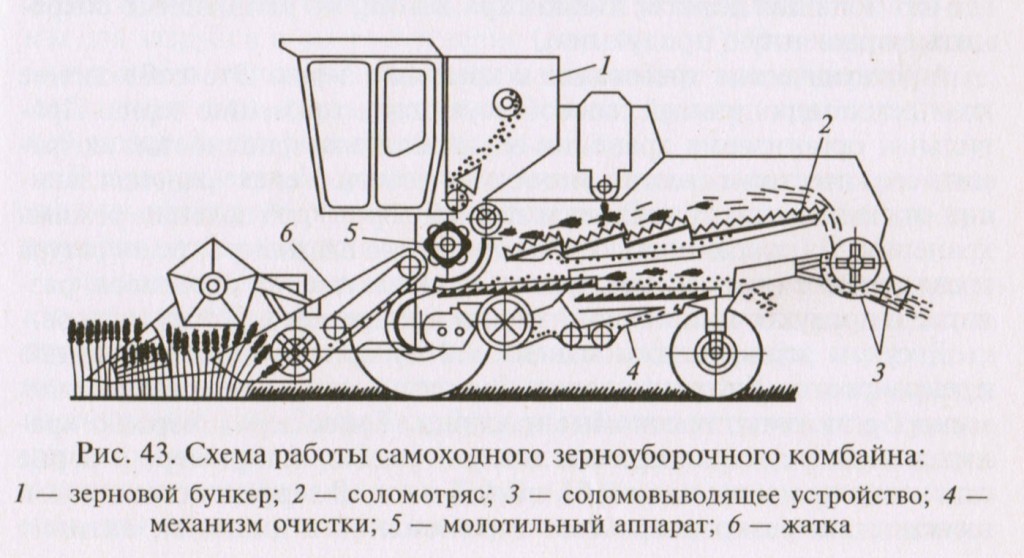

В настоящее время самоходные зерноуборочные комбайны являются основным средством для уборки хлебов Современный зерноуборочный комбайн - машина для скашивания и обмолота зерновых культур, его очистки и сбора в бункер, укладки соломы и половы в копнитель, а затем на поле. Зерноуборочные комбайны убирают также зернобобовые и масличные культуры, кукурузу и семенники трав.

В настоящее время самоходные зерноуборочные комбайны являются основным средством для уборки хлебов Современный зерноуборочный комбайн - машина для скашивания и обмолота зерновых культур, его очистки и сбора в бункер, укладки соломы и половы в копнитель, а затем на поле. Зерноуборочные комбайны убирают также зернобобовые и масличные культуры, кукурузу и семенники трав.

Урожай зерновых культур убирают двумя способами однофазным - прямое комбайнирование и двухфазным - раздельная уборка.

При прямом комбайнировании зерновые убирают в фазе полной спелости зерна (при 10... 16%-ной влажности), сразу обмолачивают, а солому складывают в копны. Технологическая схема работы самоходного зерноуборочного комбайна при прямом комбайнировании показана на рис. 43.

При раздельной уборке зерноуборочный комбайн сначала скашивает зерновые и укладывает в валки, оставляя их на поле. Через два-три дня, когда валки подсолнух, их с помощью комбайна подбирают и обмолачивают. Но до начала работ на режущем аппарате жатки комбайна монтируют подборщик валков.

В районах недостаточного увлажнения нередко проводится поточная уборка зерна и соломы. Для этого на зерноуборочном комбайне вместо копнителя устанавливают соломоизмельчитель. Измельченную солому перегружают в прицепную тележку, на которой ее отвозят к месту скирдования.

Раздельную уборку зерновых можно выполнять и жатками с укладкой в валки. Затем подсохшие валки подбирают подборщиками-копнителями и отвозят на ток - площадку для обмолота, где их обмолачивают на молотилке или зерноуборочном комбайне, поставленном на стационар.

Раздельная уборка в сравнении с прямым комбайнированием позволяет снизить сроки уборки урожая, уменьшить потери зерна и на пять-шесть дней раньше приступить к уборке. При этом убранное зерно собирают более сухим.

17. Производственно-биологическая классификация полевых и овощных культур.

Полевые культуры, рассматриваемые в курсе растениеводства, отличаются по ботаническим, биологическим и хозяйственным признакам, по виду продукции, особенностям возделывания и размещения в севооборотах, по степени механизации, способам уборки и другим показателям. Для удобства изучения множества разнообразных полевых культур их разделяют по производственному принципу (назначению) на четыре большие группы — зерновые, технические, кормовые и бахчевые, которые, в свою очередь, делятся на подгруппы (по П. И. Подгорному):

I. Зерновые. Возделываются для получения зерна (семян). 1.Типичные хлеба (пшеница, рожь, тритикале, ячмень, овес) 2. Просовидные хлеба (кукуруза, просо, сорго, рис, чумиза). 3. Зерновые бобовые (горох, бобы, чечевица, чина, фасоль, нут, лобия, люпин и др.). 4. Прочие зерновые (гречиха и другие незлаковые).

II. Технические. Служат источником сырья для промышленности.1. Масличные: Жирномасличные (подсолнечник, сафлор, горчица, рыжик, рапс, лен, сурепица и другие капустные); эфирномасличные (кориандр, анис, анизет. тмин, фенхель, мята, шалфей мускатный, лаванда и др|. 2. Прядильные (волокнистые): 3. Сахароносные: Корнеплоды (сахарная свекла, цикорий); другие сахароносы (сахарный тростник). 4.Крахмалоносные (клубнеплоды — картофель, топинамбур, или земляная груша). 5. Лекарственные, инсектицидные и др. (мак, валериана, дигиталис, белладонна, табак, махорка, ромашка далматская, анабазис, хмель и др.).

III. Кормовые. Являются основным источником корма для сельскохозяйственных животных. 1. Корнеплоды (листоплодные) — свекла, морковь, репа, брюква, кормовая капуста. 2. Однолетние бобовые травы (вика, сераделла, пелюшка, однолетние виды клевера). 3. Однолетние злаковые травы (суданская трава, могар, райграс однолетний и др.) 4. Многолетние бобовые травы (люцерна, эспарцет, клевер, лядвенец и др.) 5. Многолетние злаковые травы (тимофеевка, житняк, кострец, пырей, ежа, райграс и др.).

IV. Бахчевые. Культуры продовольственного, кормового или технического назначения. 1. Кормовые (арбуз кормовой, тыква, кабачки). 2. Пищевые (арбуз столовый, дыня, кабачки, тыква столовая). 3. Технические (люффа).

Существует группировка полевых культур по характеру использования главного продукта, получаемого в урожае. По этому признаку выделено 6 групп: I — зерновые; II — корнеплоды, клубнеплоды, бахчевые, кормовая капуста; III — кормовые культуры; IV — масличные и эфирномасличные; V — прядильные и VI — табак и махорка.

Классификация овощных культур по признаку использования определенной части растения в пищу

по признаку использования той или иной части овощные растения подразделяют на следующие группы: Плодовые Корнеплодные и клубнеплодные Луковые Листовые, в том числе капустные Зеленые Пряно-вкусовые

Классификация овощных по принадлежности к ботаническим семействам

В основе другой системы классификации овощных растений лежит их принадлежность к различным ботаническим семействам.

По продолжительности жизненного цикла все овощные растения подразделяются на однолетние, двулетние и многолетние.

Однолетние овощные растения проходят свой жизненный цикл от посева семян до формирования новых семян за один год. Двулетние овощные растения в первый год жизни формируют розетку листьев и вегетативные продуктивные органы, такие как корнеплоды, клубни, кочаны, луковицы.

Распределение овощных культур по ботаническим семействам: Крестоцветные, или капустные Зонтичные, или сельдерейные Пасленовые -Лилейные, или луковые Бобовые Тыквенные Астровые, или сложноцветные Гречишные Маревые, или лебедовые Мятликовые Портулаковые

Двулетние овощные культуры выращивают для получения их развитых вегетативных органов, которые они формируют в первый год жизни (корнеплодов, кочанов, луковиц), но если необходимо получить семена, продуктивные органы (маточники) вместе с корнями убирают осенью и сохраняют в течение зимы в хранилищах, после чего на следующий год весной высаживают в почву.

Многолетние овощные растения имеют жизненный цикл, растянутый на многие годы с ежегодным возобновлением вегетативного развития.

18.Посевные и сортовые качества семян и контроль за ними.

Хозяйственная ценность семян овощных культур определяется их сортовыми и посевными качествами. Сортовые качества семян характеризуются их подлинностью и сортовой чистотой. Подлинностью семян называется соответствие семян сорту, сортовым и посевным качествам, указанным в документе на данные семена. Подлинность семян устанавливается по внешнему виду, на основании морфологических признаков семян и проростков, а также путем проведения грунтового сортового контроля. Семена различных видов и разновидностей капусты различаются по анатомическому строению срезов.

Сортовая чистота определяется на основании апробации семеноводческих посевов и с помощью грунтового контроля. Под полевой апробацией понимаются обследование семеноводческих посевов для установления сортовых и урожайных качеств, а также проверки соблюдения правил семеноводства. Грунтовой сортовой контроль является одной из форм государственного контроля семян для проверки их сортовых качеств (элиты и гибридных; исходных родительских форм) путем посева взятой из партии семенного фонда пробы с целью определения вида и сорта (на основании изучения морфобиологических признаков растений, выращенных из семян данной партии).

По сортовой чистоте семена подразделяются на I, II и III категории, которые должны отвечать требованиям стандарта. Семена I категории должны иметь сортовую чистоту не менее 97 — 100%, II — 95 — 98%, III — 85 — 95%. Семена суперэлиты и элиты должны соответствовать I категории, высеваемые в хозяйствах для размножения — не ниже II, для получения товарной продукции допускаются семена III категории. Применение семян, не отвечающих предъявляемым требованиям, приводит к изреженности посевов, снижению урожая и его качества, усилению засоренности полей, появлению вредителей и болезней. Посевные качества семян характеризуются всхожестью и энергией прорастания. Качественные показатели семян указаны в соответствующем справочнике или сопровождающем семена документе.

Разнокачественность семян в поле или в теплицах складывается под влиянием ряда факторов внешней среды (освещенность, влажность воздуха и почвы, температура воздуха и почвы), генетических различий и пестроты почвенного плодородия. В связи с этим различают следующую разнокачественность семян: 1) экологическую, вызываемую воздействием внешних условий; 2) матрикальную, обусловленную местоположением их на материнском растении; 3) генетическую, возникающую в результате соединения неравноценных гамет родительских форм (особенно у перекрестноопыляющихся растений). Следовательно, для получения семян с высокими качественными показателями необходимо создавать одинаковые условия для семенных растений и ликвидировать генетические различия за счет создания хорошо отселектированных сортов или родительских линий при получении семян гетерозисных гибридов первого поколения. Всхожестью семян называется количество нормально проросших семян в пробе, взятой для анализа, выраженное в процентах.

Семена овощных культур по всхожести подразделяются на 1-й и 2-й классы. Различают лабораторную всхожесть семян, представляющую собой процент всхожих семян к общему их числу по данной пробе, определенный при проращивании в лабораторных условиях; оранжерейную всхожесть, характеризующую всхожесть семян при посеве их в почву, взятую с поля, в условиях лаборатории или защищенного грунта; полевую всхожесть — процент всхожих семян в пробе, определенный в полевых условиях; она всегда ниже лабораторной. Отношение полевой всхожести семян к лабораторной называется полнотой всходов. Под энергией прорастания понимается способность семян к дружному прорастанию, определяемая процентом нормально проросших за определенное (меньшее, чем при определении всхожести) время семян. При выборе семян для посева предпочтение отдается семенам с высокой энергией прорастания, потому что они обеспечивают оптимальную густоту стояния посевов. Семена с низкой энергией имеют длительный период прорастания, а за это время могут измениться и температурный режим, и режим влажности. В случае засухи они не дадут всходов из-за нехватки воды, а если пойдут дожди, то избыток влаги может привести к недостатку кислорода, который приводит к гибели проростков. Затем образуется почвенная корка, также затрудняющая появление всходов, что в конечном результате приводит к изреженности посевов и недобору урожая. Жизнеспособность семян определяется содержанием в семенном материале живых семян, всхожих и находящихся в состоянии покоя, выраженным в процентах. Под чистотой семян понимается содержание семян данной культуры в контрольной единице, выраженное в процентах. Например, в соответствии с ГОСТом для семян белокочанной капусты 1-го класса чистота должна быть не ниже 98%, а для 2-го — не ниже 95%. К примесям относятся семена других культур, сорных растений, комочки земли, песок, пыль и обломки частей растений. В навеске не должно быть семян карантинных сорняков. Еще один показатель – масса 1000 шт. семян. Зависит от культуры, сорта и условий выращивания.

19.Приемы подготовки семян к посеву.

И все же для получения высокого урожая, особенно ранних овощей, полученные семена необходимо выполнять ряд приемов подготовки семян к посеву. Первое – сортировать семена, отбирая для посева крупные и полновесные. Сортируют их либо на специальных ситах, либо в воде, либо в солевом растворе (как чаще сортируют семена помидоров). При сортировании в воде и в солевом растворе семена опускают в сосуд и помешивают, затем несколько минут дают постоять, при этом щуплые семена всплывают, их отбрасывают, а потонувшие полновесные семена просушивают до состояния сыпучести, а после солевого раствора предварительно промывают чистой водой и затем подсушивают.

Среди полновесных семян встречаются крупные и мелкие семена. Поэтому следует отобрать крупные семена и высевать их отдельно от мелких.

Чтобы предупредить заболевание растений, семена обеззараживают – это второй прием подготовки семян к посеву. Обеззараживают семена либо опудривая препаратом ТМТД (0,4-0,8 г на 100 г семян), либо прогревая в горячей воде в течение 15-20 мин. Семена капусты прогревают в воде при температуре 48-50°C, семена моркови — при температуре 52-53°C. После прогревания семена сразу же опускают в холодную воду, затем подсушивают до состояния сыпучести. Семена помидоров и огурцов протравливают в 1-процентном растворе марганцовокислого калия в течение 20 мин, после чего их промывают чистой водой.

Эффективно обеззараживание семян в солнечных лучах в течение нескольких дней, особенно лежалых, благодаря чему повышается всхожесть их и ускоряется появление всходов.

С этой целью проводят также замачивание семян – третий прием подготовки семян к посеву. Рекомендуем замачивание тугорослых семян моркови, петрушки, свеклы, лука за два дня до посева в воде комнатной температуры так, чтобы они были слегка покрыты водой, но не допуская их пересыхания. Лучше помещать семена между двумя ветошками. Полезно также замачивание семян в течение суток в растворе борной кислоты или марганцовки (марганцовокислого калия) (0,2 г на 1 л воды).

Некоторые садоводы замачивают семена в снеговой талой воде, что способствует ускорению появления всходов и повышению урожайности овощей. Более ранний и высокий урожай получается при поливе талой водой рассады. Такими же свойствами обладает и быстро охлажденный до 20°C кипяток.

Применение переменного намачивания семян моркови, лука в течение нескольких часов, а затем высушивание до первоначального состояния с повторением этого приема вызывает глубокие изменения в процессе обмена веществ в самом семени — оно быстрее выходит из состояния покоя и быстрее прорастает.

Семена требовательных к теплу культур подвергают закалке низкими температурами, сочетая закаливание семян с закалкой рассады. Это заключительный прием подготовки семян к посеву.

20.Значение зерна в народном хозяйстве. Состояние зернового производства в мире, стране и области.

Зерновые культуры распространены по всему миру и имеют важнейшее значение для населения всего земного шара в самых разнообразных географических условиях. Хлеб - основной продукт питания человека,зерно - концентрированный корм для сельскохозяйственных животных и сырье для многих отраслей промышленности. Для производства наиболее ценных в пищевом значении продуктов животноводства - мяса,молока,яиц,жиров - в развитых странах расходуется до 60-70% всего зерна. Зерновые,особеннозернобобовые,являются крупным источником растительного белка для питания людей и животных.Зерно ячменя используется в пивоварении,других культур-вспиртовой,фармацевтической,технической промышленности.(3) Непосредственно за счет продуктов переработки зерна обеспечивается около 40% общей калорийностипитания,почти 50% потребности в белках,60% - в углеводах; если же учесть долю зернофуражных кормов,идущую на производство продукции животноводства,то часть зерна в калорийности питания увеличивается до 56%,в белках - 80%,в углеводах - 62%.(2)

Зерновые хлеба занимают наибольшие площади в мировом растениеводстве.Быстрый рост народонаселения планеты(1900г.-1,7млрд.человек,1990г. - 5,5 млрд.,прогноз на 2000г.-6,5 млрд.)требует адекватных усилий для увеличения производства зерна и других продуктов.Мировое производство зерна только в течение последнего десятилетия увеличилось с 1,3 млрд.т в 1971-1975 гг. до 1,7 млрд.т в 1982-1985 гг.,или на 308%,и будет неуклонно расти в последующие годы. (21)

Имея высокую рентабельность,зерновое хозяйство оказывает решающее влияние но получение прибыли и финансовое состояние всего сельскохозяйственногопроизводства.Проблема обеспечения продовольственной безопасности должна стать важнейшим приоритетом экономической стратегии,поскольку ее решение имеет исключительное социальное и политическое значение.Уменьшение остроты дефицита и доступность продуктов - важнейшее условие ослабления социального и межнационального напряжения в обществе.Ухудшение продовольственного обеспечения населения способно деформировать процесс политических и экономических реформ и стать самой значительной угрозой для внутренней безопасности государства(9).

Размещение зерновых культур по экономическим районам страны связано с особенностями возделывания растений. Важное значение имеют природные условия.Известно,что некоторые культуры высевают в нашей стране лишь на сравнительно небольшой площади со спещифическими природными условиями(рис, кукуруза),а другие возделываются на обширных площадях(зерновые хлеба).Поэтому размещаются культуры на территории страны так, что они при рациональном их сочетании нашли для себя наиболее благоприятные почвенно-климатические условия. Совершенствование сортов растений, внедрение интенсивных технологий их возделывания заметно изменяют географию сельскохозяйственных культур(продвижение в северные районы ячменя и овса). Определяют размещение зерновых и проводимые в нашей стране мелиоративные работы.Факторы, влияющие на размещение зерновых культур, должны рассматриваться в их взаимодействии. Оптимальное решение вопроса размещение достигается с помощью всесторонней экономической оценки различные варианты размещения, также путем использования экономико-математических методов и электронно-вычислительной техники.(3)

В настоящее время более 60% мирового производства зерна приходится на 10 стран мира, включая Российскую Федерацию. Основными производителями зерна являются: Китай, США и Индия. Эти три страны производят около 1 млрд. т зерна, или более 48% его мирового производства. На долю России приходится 6олее 5% (бывший СССР имел 10 - 11%). В первую десятку зерновых держав входят также Франция, Индонезия, Канада, Аргентина, Бразилия и Германия.

Таким образом, даже ослабленная в годы тяжелейшего кризиса Россия остается в числе крупных зерновых держав мира. По-прежнему обоснованными являются большие перспективы России в увеличении производства зерна. Начало их осуществлению положено с появлением реальной заинтересованности товаропроизводителей в наращивании валовых сборов.

Главным стимулом этих положительных тенденций служит увеличение внутренних потребностей в зерне за счет повышения платежеспособности населения спроса на мясомолочные продукты и соответственно роста спроса на кормовое зерно. И связи с увеличением расхода зерна на корм скоту и птице общая потребность страны в зерне уже к 2012 г. может составить не менее 110 млн. т, а к 2020 г. с учетом увеличения экспорта - 120 - 140 млн. т. Прогноз российского производства зерна показывает реальную возможность обеспечения возрастающей потребности страны в зерне.

21. Биологические особенности и технология возделывания озимой ржи в нечерноземной зоне.

Рожь (Secale cereale Z.) дает всходы фиолетовой или буро-коричневой окраски. Корень мочковатый, уходящий в глубь почвы до 2 м.

Требования к теплу. Семена при наличии в почве влаги начинают прорастать при температуре 1—2°С. Однако более дружные всходы появляются при 10—15°С. Через 13—15 дней после всходов (через 2—3 дня после появления третьего листа) озимая рожь начинает куститься. В период кущения наиболее благоприятна температура воздуха 10—11°С.

Весной после таяния снега, когда температура воздуха установится на уровне 5°С и выше, растения трогаются в рост, отрастая раньше, чем озимая пшеница, и в это время могут дополнительно куститься. Для дальнейшего развития требуются повышенные температурные условия: в начале весенней вегетации — выхода в трубку 8—10°С, в период колошения—цветения 14—15°С, цветения — восковой спелости 16—18°С.

Требования к влаге. Озимая рожь засухоустойчивее других озимых культур. Благодаря более полному использованию запасов осенней и весенней влаги она легче переносит весеннюю засуху. Транспирационный коэффициент ее равен 265—418. Наибольшее потребление воды отмечается в период колошения — цветения — налива зерна. При недостатке влаги в этот период образуются короткие колосья, а зерна в них щуплые и мелкие.

Требования к элементам питания. Важнейшие элементы питания для озимой ржи, как и для других культур, азот, фосфор, калий и др. Азот, особенно в форме аммиачных удобрений, необходим растениям для образования белковых веществ. При недостатке азота в почве растения хуже развиваются, ослабевает процесс кущения, листья желтеют, затем краснеют и отмирают.

Требования к почве. Озимая рожь нетребовательна к плодородию почвы. Она может произрастать на легких суглинках, супесях и рыхлых песчаных почвах, переносит повышенную кислотность. Однако лучшими считаются нетяжелые мощные черноземы. Плохо произрастает озимая рожь на тяжелых глинистых, сильно заболоченных, а также засоленных почвах.

По исследованиям Д. Н. Прянишникова, корневая система озимой ржи способна лучше, чем других культур, использовать фосфор из почвы, а по усвоению калия она уступает только овсу.

При благоприятных условиях кущение в основном заканчивается осенью, но иногда частично продолжается весной. Корни развиваются интенсивно и к концу осенней вегетации углубляются в почву до 1 м. Узел кущения закладывается ближе к поверхности почвы (1,5—2,0 см) независимо от глубины заделки семян. При благоприятных условиях общая кустистость к концу осени достигает 4—6 стеблей на куст.

Весной озимая рожь начинает быстро расти, обгоняя сорняки, заглушая их.

Цветение начинается через 7—12 дней после начала колошения и продолжается в течение 10—15 дней. Хотя период колошения и цветения у озимой ржи более растянут, чем у озимой пшеницы, созревание ее в большинстве районов наступает раньше.

Обработка почвы. Опыт передовых колхозов и совхозов показывает, что своевременная и правильная обработка почвы обеспечивает получение высоких и устойчивых урожаев озимой пшеницы, так как при этом лучше накапливается и сохраняется влага.

Система обработки почвы под эту культуру зависит от предшественника, засоренности поля и степени уплотненности участка.

Обработка почвы под озимые после гороха как одним плоскорезом, так и плоскорезом с последующим лущением обеспечивает высокую урожайность. В засушливые годы прибавка достигает 4 ц с 1 га. Кроме того, применение плоскорезной обработки почвы повышает производительность труда в 2—3 раза по сравнению с обычной вспашкой, создает экономию в использовании техники, позволяет в лучшие агротехнические сроки провести работы, снижает материальные и денежные затраты.

Применять поверхностную обработку почвы под озимые культуры ежегодно не следует, так как поля могут зарастать сорняками. Ее лучше сочетать со вспашкой (после гороха на зерно и кукурузы на силос), то есть проводить через каждые 2—3 года. При таком чередовании на полях меньше бывает сорняков и урожайность повышается на 2—3 ц с 1 га.

В Нечерноземной зоне перспективно совмещение в одном технологическом процессе операций при использовании комбинированных агрегатов РВК-3, которые за один проход разрушают глыбы, рыхлят, выравнивают и уплотняют почву.

Удобрение. Для получения высоких и устойчивых урожаев озимой ржи во всех районах ее возделывания, особенно в Нечерноземной зоне, удобрения имеют большое значение.

Из местных удобрений лучшие навоз, торф и компосты. Их вносят в пары или под парозанимающую культуру. Дозы навоза зависят от плодородия почвы и места озимой ржи в севообороте: в Нечерноземной зоне — 25 т на 1 га и более, южнее и в районах, менее обеспеченных осадками,— 15—20 т на 1 га.

На подзолистых и серых лесных почвах, а также на деградированных черноземах очень эффективно внесение компостов из навоза и фосфоритной муки (15—20 кг на 1 т навоза при укладке в штабеля).

Многие колхозы и совхозы под озимую рожь вносят навозно-торфяные и другие компосты (15—20 т на 1 га), которые дают прибавку урожайности 6—8 ц с 1 га.

На почвах с повышенной кислотностью хорошие результаты дает внесение удобрений в смеси с известью.

Большое влияние на урожай озимой ржи оказывают минеральные удобрения, которые вносят под парозанимающие культуры, а также непосредственно под нее из расчета 80—135 кг Р О и 45 кг К О на 1 га. Особенно эффективно совместное применение минеральных и органических удобрений.

В Нечерноземной зоне из фосфорных удобрений лучше вносить фосфоритную муку. Потребность озимой ржи в азоте обеспечивается при внесении органических удобрений или запахивании сидеральных культур.

Очень эффективно, особенно в начальные фазы роста, припосевное внесение в рядки гранулированного суперфосфата (0,5—1,0 ц на 1 га).

Сроки посева. Сеять озимую рожь следует, когда среднесуточная температура воздуха достигнет 15—16°С. Посеянная в оптимальные сроки, она хорошо укореняется, лучше проходит осеннюю закалку и в зиму уходит окрепшей.

В разных зонах страны сроки посева примерно следующие: в Нечерноземной зоне с 1 по 25 августа, в Центрально-Черноземной зоне и на Юго-Востоке с 15 августа по 5 сентября, в Сибири с 5 по 30 августа. Они могут изменяться в зависимости от погодных условий, влажности почвы и других факторов.

Нормы высева. Они зависят от плодородия и влажности почвы, засоренности поля и способов посева. На основании многолетних опытов установлены следующие примерные нормы высева семян на 1 га: в Нечерноземной зоне 6—7 млн. (1,7—2,0 ц); в Центрально-Черноземной зоне 4—4,5 млн. (1,3—1,6 ц); на Юго-Востоке 4,0—4,5 млн. (1,1—1,4); на Северном Кавказе и Украине 4,0—4,5 млн. (1,3—1,6 ц); в Сибири, на Урале и в Северном Казахстане 4,0—4,5 млн. (1,2—1,5 ц).

22. Понятие о хлебопекарных качествах зерна. Сильные пшеницы.

Качество зерна пшеницы характеризуется следующими основными внешними признаками:

стекловидность (определяется на разрезе зерна по внешнему виду или на специальном приборе — фотоэлектрическом диафоноскопе; включение мучнистых белых вкраплений в зерне стекловидных пшениц — отрицательный признак);

форма зерна (лучшей считается бочонкообразная, она свойственна пшенице Т. sphaerococcum);

глубина бороздки (с увеличением глубины бороздки выход муки уменьшается).

Хлебопекарные качества и силу муки сортов и селекционных материалов оценивают в технологических лабораториях. Эта работа включает следующие основные этапы.

1. Определение набухаемости и скорости осаждения муки в слабом растворе уксусной кислоты (метод седиментации). Для работы этим методом достаточно 2—5 г зерна, которое размалывают на специальной микромельнице. Непосредственно для анализа берут навеску муки от 0,5 до 3,2 г. Набухаемость муки определяют на шкале прибора по величине осадка: если осадок равен 5 мл, то качество муки высокое, при величине осадка от 3,1 до 5 мл — среднее и при 3 мл — низкое.

Метод седиментации — ориентировочный. Его применяют на первом этапе оценки селекционных номеров, когда в распоряжении селекционера имеется небольшое количество зерна. Он позволяет освободиться лишь от заведомо слабых пшениц.

Образцы, имеющие набухаемость свыше 5 делений шкалы, в дальнейшем для определения силы муки проходят всестороннюю оценку с использованием более точных приборов и методов.

Высокая производительность седиментационного метода (два человека за рабочий день проводят около 100 анализов) позволяет анализировать большое число образцов.

2. Определение свойств теста (водопоглотительной способности и времени тестообразования). На этом этапе силу муки устанавливают значительно достовернее, чем на предыдущем.

Определяя свойства теста, фаринограф по каждому испытываемому образцу вычерчивает карту — фаринограмму. Основной показатель фаринограммы — время от окончания образования теста до начала его разжижения. Тесто должно долго выдерживать замес, чтобы из него мог получиться хороший хлеб. Набухаемость муки может быть отличной, но если тесто не выдерживает длительного замеса, качество хлеба будет низким.

У сильных пшениц время до начала разжижения теста должно быть не менее 7 мин. Для работы на фаринографе обычно требуется навеска теста 50 г, но существуют микрофаринографы, для которых достаточна навеска всего 10 г.

3. Определение эластичности клейковины, ее способности к растяжению под влиянием воздуха. Это свойство клейковины определяют на альвеографах. В прибор запрессовывают навеску теста из 5 г муки. Альвеограф автоматически вычерчивает карту-альвеограмму, важнейший показатель которой — удельная работа деформации 1 г теста, измеряемая в джоулях.

Слабые сорта пшеницы имеют силу муки менее 280 еа. У сильных пшениц этот показатель в зависимости от условий выращивания колеблется в очень больших пределах: от 280 до 1000 еа.

4. Пробные выпечки хлеба из изучаемых образцов пшеницы. В специальных лабораторных печах выпекают небольшие хлебцы. Микровыпечки делают из 5 г муки, выпечки полумикрометодом — из 70 г. Хлебцы, полученные в результате пробных выпечек из различных образцов, сравнивают между собой и с лучшими стандартами по хлебопекарным качествам: объемному выходу, внешнему виду, пористости мякиша и т. д.

Окончательную оценку качества зерна и муки изучаемых образцов дают, учитывая данные, полученные на всех четырех этапах работы.

23. Биологические особенности и технология возделывания яровой пшеницы в нечерноземной зоне.

Биологические особенности яровой пшеницы Прорастание семян начинается при температуре +1... +2 ° С, но появление жизнеспособных всходов возможно при температуре выше +5 ° С, хотя при такой температуре процесс прорастания и появления всходов происходит медленно. Оптимальная температура для прорастания семян находится в пределах +8... +10 ° С. В поздние фазы развития растения пшеницы чувствительны к минимальным температурам ниже 0 ° С. Следует заметить, что сорта мягкой пшеницы более холодостойкие по сравнению с сортами твердой пшеницы, но твердая пшеница менее чувствительна к высоким температурам. Для прорастания семян мягкой пшеницы необходимо влаги в количестве 50-60% от массы семян, для набухания семян твердой пшеницы влаги необходимо на несколько процентов больше, потому что оно содержит большее количество белка. Потребление влаги по фазам развития следующее: в период всходов 5-7%, в фазе кущения 15-20%, выход растений в трубку 50-60%, в фазе молочного созревания 20-30% и в фазе восковой спелости 3-5% общего количества влаги, которая расходуется на формирование урожая за весь вегетационный период. Яровая пшеница требовательна к почве, что объясняется недостаточно развитой корневой системой и ее невысокой поглотительной способностью. Она хорошо растет и развивается на почвах с мелкозернистой структурой, с высоким содержанием питательных веществ, достаточно увлажненных и чистых от сорняков. Более требовательна к плодородию почвы твердая пшеница. Яровая пшеница плохо выдерживает повышенную кислотность почв, которые лучше отводить для выращивания овса. Для пшеницы лучшие почвы слабокислые или нейтральные. Негативной особенностью яровой пшеницы является то, что при ее посеве часто получают разреженные посевы, первой причиной чего является недостаточное количество влаги в почве на юге и значительная подверженность посевов болезнями и особенно фузариозом - в районах с достаточным или избыточным увлажнением его. Вследствие изреженности и слабого кущения создаются благоприятные условия для прорастания сорняков и засоренности оными посевов пшеницы. Вторичная корневая система яровой пшеницы удовлетворительно развивается лишь при условии достаточного количества влаги в слое почвы на уровне узла кущения. В основных районах ее выращивания верхний слой почвы пересыхает достаточно быстро, что приводит к неудовлетворительному развитию не только вторичной корневой системы, но также и первичной, а это уменьшает способность куститься. Причиной изреживания посевов пшеницы может быть также повреждения растений вредителями. ТЕХНОЛОГИЯ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ Обработка почвы под яровую пшеницу зависит от зоны, предшественника, засоренности, склона и других особенностей поля и почвы. При этом важно провести систему зяблевой обработки почвы сразу же или вскоре после уборки предшественника. Это повышает влагозапасы в почве, уменьшает число сорняков и вредителей. После уборки многолетних трав проводят дисковое лущение (иногда через 10-15 дней - еще и лемешное лущение, или подрезание отросшей травы плоскорезом на глубину 12-14 см), а затем через 2-3 недели - вспашку плугом с культурными отвалами и предплужниками на 20-22 см, заделывая пласт на дно борозды так, чтобы трава не смогла отрасти и засорить посевы. После зернобобовых, стерневых и других рано убираемых предшественников засоренные корнеотпрысковыми сорняками поля обрабатывают по типу улучшенной зяби (с двумя лущениями - дисковым, а затем лемешным лущильниками по мере отрастания многолетних сорняков) или полупаровой обработки зяби (ранняя вспашка на 20-22 см с боронованием и одной или двумя осенними культивациями для борьбы со всходами сорняков и падалицы). Однако при полупаровой обработке глинистых и суглинистых почв выровненная с осени зябь весной подсыхает на 3-5 дней позднее гребнистой. Это соответственно оттягивает сроки сева, что в условиях ЦЧР очень нежелательно. Для раннего ярового сева здесь обычно предпочитают гребнистую зябь, особенно на тяжелых почвах. После кукурузы и подсолнечника обработка почвы включает в себя перекрестное дискование и вспашка плугами с предплужниками на глубину 20-22 см. После свеклы и картофеля почву пашут без предварительного лущения. На склонах необходима противоэрозионная обработка, уменьшающая сток воды и смыв почвы паводками и ливнями. Снегозадержание снегопахами (СВШ-7, СВШ-10, СВУ-2,6) во всех засушливых регионах - обязательный прием для пополнения запаса влаги в почве. Его проводят 2-3 раза за зиму по липкому (в оттепель) снегу по раскручивающейся спирали через 4-6 м между центрами валиков. Оно должно проводиться в комплексе с задержанием талых вод. Посев Для посева используют крупные отсортированные семена (масса 1000 зерен - 35-40 г для мягкой и не менее 40 г - для твердой пшеницы), полученные с высокоурожайных участков. Их обеззараживают путем инкрустации так же, как и семена озимой пшеницы (см. стр. 84 и 110), предупреждая развитие головни, корневой гнили и плесневения семян. Яровая пшеница - культура раннего срока сева, обеспечивающего дружное появление всходов и лучшее укоренение растений. Ранние посевы в меньшей степени страдают от майской засухи, от повреждений злаковыми мухами, блошками и другими вредителями, меньше повреждаются ржавчиной. В ЦЧР яровую пшеницу обычно высевают первой из хлебов, как только почва достигнет физической спелости, при температуре посевного слоя 5-6°С, узкорядным способом сеялкой СЗУ-3,6. Перекрестный способ посева весной в настоящее время не применяют, чтобы не затягивать сроки сева, дважды не топтать почву и не перерасходовать горючее. Уборка яровой пшеницы В настоящее время применяют два способа уборки - раздельный и прямое комбайнирование. Правильное сочетание их с учетом всего многообразия условий (сроки созревания, степень обеспеченности техникой, особенности погоды в период уборки, высота, густота, выравненность и засоренность стеблестоя) позволяет убрать урожай с наименьшими потерями зерна и его качествам Оптимальный период уборки, когда сохраняется наиболее высокий биологический урожай, при устойчивой погоде составляет всего 7-10 дней. При затягивании уборки увеличивается разрыв между биологическим и фактическим урожаем. Величина потерь урожая будет зависеть от многих факторов, но, прежде всего от погодных условий. При перестое пшеницы на корню потери урожая происходят вследствие осыпания зерна, обламывания колосьев, уменьшения натуры зерна и т. д.

24. Биологические особенности и технология возделывания ячменя в нечерноземной зоне.

Место ярового ячменя в севообороте.

Ячмень — хороший предшественник для многих яровых, а в некоторых районах и для озимых культур. Благодаря короткому вегетационному периоду ячмень является ценной покровной культурой для многолетних бобовых и злаковых трав.

Удобрение ярового ячменя.

Ячмень — наиболее отзывчивая культура на удобрения. При их правильном применении значительно повышается урожай ячменя, возрастает устойчивость растений к засухе, болезням, вредителям, улучшаются кормовые качества зерна. При недостатке элементов питания в первые 15...30 дней после посева задерживаются рост и развитие растений, нарушаются нормальный процесс образования углеводов и формирование генеративных органов, ослабляется устойчивость к полеганию и болезням, существенно снижается урожай.

Обработка почвы под яровой ячмень.

Система обработки почвы под ячмень не отличается от системы обработки под другие яровые зерновые. Основную обработку почвы при размещении ячменя после стерневых предшественников проводят осенью. Она состоит из двух приемов: лущения стерни и вспашки, при размещении ячменя после пропашных культур проводят только вспашку. На севере Нечерноземной зоны РФ и в Сибири, где период от уборки предшествующей культуры до наступления устойчивых заморозков составляет менее одного месяца, лущение проводить нецелесообразно, сразу следует провести вспашку.

В районах, подверженных ветровой эрозии, при выращивании ячменя применяют почвозащитную систему обработки почвы — безотвальное рыхление. В зимний период проводят снегозадержание.

Весенняя обработка почвы включает боронование зяби с целью сохранения влаги в почве и предпосевную культивацию. В районах избыточного увлажнения и в холодную дождливую весну боронование зяби не проводят, а выполняют лишь предпосевную культивацию. При размещении ячменяла легких супесчаных почвах, чистых от сорняков, достаточно весной ограничиться тщательным боронованием, которое дает возможность хорошо подготовить почву для посева.

В районах недостаточного увлажнения на легких рыхлых почвах проводят прикатывание почвы перед посевом, которое обеспечивает равномерную заделку семян и появление дружных всходов.

Подготовка семян к посеву.

Для посева следует использовать крупные, выравненные семена с силой роста не менее 80 % и массой семян более 40 г. Такие семена дают более дружные всходы и обеспечивают лучший их рост. Большое значение в повышении энергии прорастания и всхожести семян ячменя, особенно в районах, где они не всегда успевают пройти послеуборочное дозревание, имеет воздушно-тепловой обогрев в течение 3...5 дней на солнце или на напольных сушилках. Для обеззараживания семян ячменя от возбудителей болезней необходимо провести протравливание фундазолом, 50 % с. п. (2,5...3,0 кг/т), витаваксом 200, 75% с. п. (2,5...3,0кг/т).

Сроки посева.

Ранний посев — одно из основных условий получения высоких урожаев ячменя. Прохладная погода и достаточное количество влаги в почве способствуют дружному появлению всходов и хорошему развитию корневой системы. При ранних сроках посева ячмень меньше поражается грибными болезнями и успевает раскуститься до массового вылета шведской мухи, почти не подвергается действию засухи. К тому же уборка урожая ранних сроков посева обычно проходит при благоприятных метеорологических условиях.

В европейской части России лучшие сроки посева ячменя — первые 5...7 дней начала полевых работ, его высевают после яровой пшеницы или одновременно с ней. В Сибири сроки посева могут быть сдвинуты на II...III декады мая. Преимущество сравнительно поздних посевов в этих районах объясняется тем, что такие посевы эффективнее используют июльские осадки и появляется возможность провести две культивации для уничтожения овсюга и других сорняков. Однако слишком задерживаться с посевом ячменя не следует из-за опасности повреждения зерна осенними заморозками.

Способы посева.

Ячмень — культура сплошного способа посева, лучше всего его высевать узкорядным или обычным рядовым способом. При узкорядном способе посева достигается наиболее оптимальная площадь питания и создаются благоприятные условия для роста и развития растений.

Норма высева.

У ячменя сравнительно высокая энергия кущения, поэтому он сильнее, чем яровая пшеница, реагирует на повышенные нормы высева. При загущенных и изреженных посевах снижаются урожай и качество зерна. Норма высева семян может изменяться в зависимости от плодородия почвы, засоренности поля, удобрений, предшественника, качества предпосевной обработки, сроков и способов посева и погодных условий в период сева. Нормы высева при узкорядном способе посева, млн всхожих семян на 1 га: Нечерноземная зона, Дальний Восток — 5...6; Центрально-Черноземная зона —4,5...5,5; Поволжье, Южный Урал, Зауралье — 3,5...4,0. Нормы высева необходимо уточнять в каждом хозяйстве в зависимости от указанных выше условий, для того чтобы ко времени уборки иметь не менее 400...600 продуктивных стеблей на 1 м2.

При возделывании ячменя с подсевом многолетних трав норму высева необходимо уменьшить на 15...20 %.

Глубина заделки семян.

Она сильно влияет не только на полевую всхожесть семян, но и на развитие растений. При недостаточно глубокой заделке часть семян нередко всходит только после дождей, всходы бывают недружными, узел кущения закладывается неглубоко, что отрицательно сказывается на развитии вторичных корней, снижается сопротивляемость растений к засухе. При излишнем заглублении проростки ослабевают и часть их погибает. Учитывая высокую потребность набухающих семян во влаге, их необходимо заделывать во влажный слой почвы. Глубина заделки семян зависит от влажности и гранулометрического состава почвы. На тяжелых глинистых почвах семена заделывают на 3...4 см, на легких супесчаных — на 5...6, а в засушливых районах глубину заделки семян увеличивают до 6...8 см.

Требования к температуре. Зерно начинает прорастать при температуре 1-2°С. Оптимальная температура для прорастания 20-22°С. Всходы выдерживают заморозки до 7-8°С. В период цветения и созревания растения очень чувствительны даже к небольшим заморозкам. Для зародыша зерновки в период налива опасны заморозки 1,5-3°С. Наибольшей устойчивостью отличаются местные сорта приполярных районов европейской части страны и Сибири. Высокие температуры (40°С и выше) в период налива зерна яровой ячмень переносит лучше, чем пшеница и овес.

Требования к влаге. Среди хлебов первой группы яровой ячмень считается одним из наиболее засухоустойчивых. Транспирационный коэффициент его около 400. В засушливых районах обычно дает более высокие урожаи, чем пшеница. Повышенная жароустойчивость ярового ячменя связана с его скороспелостью, а также способностью интенсивно использовать питательные вещества в ранние фазы роста.

Требования к почве. Яровой ячмень возделывают в самых различных почвенно-климатических зонах, что характеризует его относительную приспособленность к любым почвам. По отзывчивости на плодородие почвы он стоит ближе к пшенице, чем к овсу. Для него более предпочтительны плодородные структурные почвы с глубоким пахотным горизонтом. С супесчаными и песчаными почвами он мирится плохо. Малопригодны для него также кислые торфяные почвы; яровой ячмень лучше развивается при рН 6,8-7,5. На засоленных почвах он не удается.

25. Биологические особенности и технология возделывания овса в нечерноземной зоне.

Биологические особенности:

Овес — самоопыляющееся растение. Цветение у него обычно закрытое, однако теплая солнечная погода с кратковременными дождями способствует обильному пыльцеобразованию и открытому цветению. Как цветение, так и созревание овса идет постепенно от верхних колосков метелки к нижним. Самое крупное и тяжеловесное зерно формируется в верхних колосках.

Овес — культура длинного дня. С продвижением на север вегетационный период его сокращается. Продолжительность вегетационного периода у возделываемых сортов овса колеблется от 70 до 130 дней.

Овес малотребователен к теплу. Семена его начинают прорастать при 2 °С. Оптимальная температура для появления всходов 6...12°С. Всходы переносят кратковременные заморозки до — 8 °С. В фазе молочной спелости для зерна овса не опасны заморозки до —4...— 5 °С.

Высокие температуры и летние воздушные засухи овес переносит хуже яровой пшеницы и ячменя. Особенно страдает он от захватов, при 38...40 °С паралич устьиц листьев у него наступает через 4—5 ч.

Овес более влаголюбивая культура, чем яровая пшеница и ячмень. Транспирационный коэффициент его равен 475—509. Потребность в воде высокая в течение всего вегетационного периода, но наибольшее количество влаги он поглощает в период от выхода в трубку до выметывания метелки. Недостаток влаги в этот период резко снижает урожай.

Место овса в севообороте.

Овес в севообороте обычно высевают заключительной культурой после других зерновых по тем же предшественникам, что и ячмень, но чаще по зернобобовым, озимой и яровой пшенице, идущей по пару. Хорошие предшественники — пропашные культуры, особенно картофель и кукуруза. В льносеющих районах получают высокие урожаи овса после льна, по обороту пласта. Не рекомендуется размещать его два года подряд на одном и том же поле и после свеклы, так как это ведет к распространению общего вредителя — нематоды. В связи с малой чувствительностью овса к кислотности почвы в Нечерноземной зоне обычно с его посева начинают освоение болотных почв.

Удобрение овса.

Благодаря хорошо развитой корневой системе овес очень эффективно использует плодородие почв и питательные вещества, оставшиеся от предшествующей культуры. Овес отзывчивее на внесение минеральных удобрений, особенно азотных, чем яровая пшеница и ячмень, и характеризуется более растянутым периодом потребления питательных веществ и слабым накоплением элементов минерального питания в начале вегетации. Особенно сильно влияет на урожайность и качество зерна внесение органических удобрений под предшествующую культуру. Вынос питательных веществ на формирование 1 т зерна составляет, кг: N - 29...31; Р2 05- 10...12; К20 - 32...38. Фосфорные и калийные удобрения вносят под основную обработку почвы, азотные — под предпосевную культивацию (50...60 %), остальную часть — в виде подкормки в период кущения — начала выхода в трубку. В районах недостаточного увлажнения азотные удобрения вносят полностью перед посевом под предпосевную культивацию.

Обработка почвы под овес.

Система обработки почвы под овес не отличается от системы обработки под другие яровые зерновые. Основную обработку почвы при размещении овса после стерневых предшественников проводят осенью. Она состоит из двух приемов: лущения стерни и вспашки, при размещении овса после пропашных культур проводят только вспашку. На севере Нечерноземной зоны и в Сибири, где период от уборки предшествующей культуры до наступления устойчивых заморозков составляет менее одного месяца, лущение проводить нецелесообразно, сразу проводят вспашку. Овес хорошо отзывается на раннюю зяблевую вспашку и углубление пахотного слоя, что может повысить урожайность на 0,25...3,0 т/га.

Подготовка семян к посеву.

Для посева необходимо использовать сем

2015-08-13

2015-08-13 1878

1878