Состав мембран

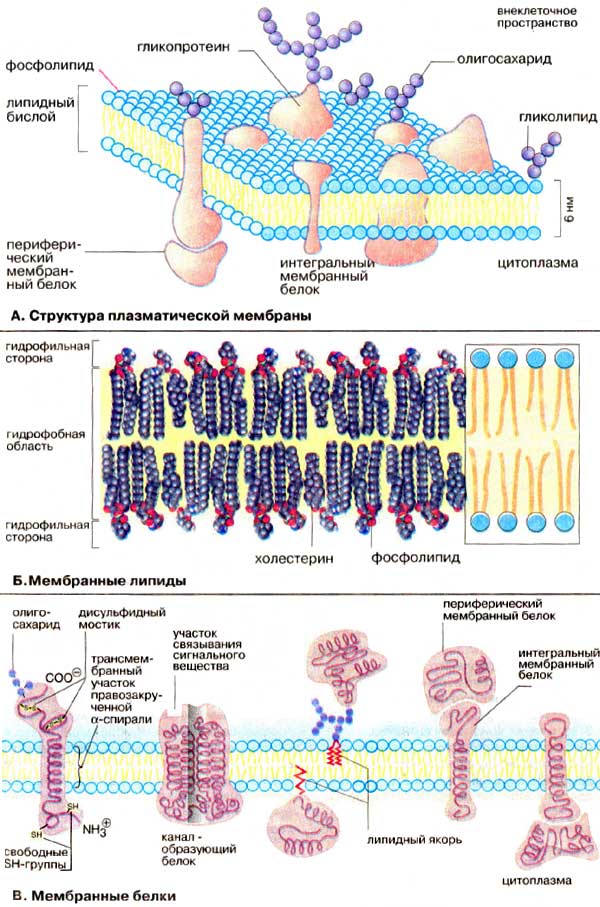

Основными компонентами мембран являются белки и липиды. На долю углеводов может приходиться около 10% массы мембран, при этом они всегда входят в состав гликолипидов или гликопротеи-нов. Соотношение между белками и липидами в мембранах значительно варьирует -- от 20% белка в миелине до 80% в митохондриях. В табл. 1.3 и 1.4 обобщены данные по составу ряда мембран. Плотность мембран прямо пропорциональна содержанию в них белка. Судя по данным изопикнического центрифугирования, чем выше содержание белка в мембране, тем больше ее плотность.

Белковый состав мембраны зависит в какой-то степени от метода ее выделения. Некоторые белки непрочно связаны с мембраной и легко удаляются при промывании ее растворами с высокой или, напротив, с низкой ионной силой, щелочными растворами или растворами, содержащими хелатирующие агенты типа ЭДТА. Бывают и случаи, когда трудно сказать, является ли белок мембранным или цитоплазматическим, случайно связавшимся с мембраной в ходе ее выделения

Транспортные механизмы мембраны

Краткое описание: Описаны транспортные структуры клеточной мембраны (ионные каналы, ионные насосы, транслоказы, транспортёры), а также механизмы транспорта веществ через мембрану. Приведены примеры транспортёров - мембранных ферментов АТФаз. Транспортные структуры мембраны Транспортёры мембраны - АТФазы Смотрите также: Ионные каналы Транспортные структуры мембраны - это специальные белковые структуры, встроенные в мембрану и обеспечивающие трансмембранный транспорт, т.е. перенос веществ через мембрану. Мы уже сказали в предыдущем разделе 1_1 Строение клеточной мембраны, что многие вещества могут проходить сквозь клеточную мембрану самостоятельно, за счёт простой диффузии. Они "автоматически" перемещаются из зоны своей повышенной концентрации в зону пониженной концентрации, т. к. стремятся уравнять свою концентрацию по обе стороны мембраны. Так обычно ведут себя все вещества в растворах: они стремятся равномерно распределиться по всему объёму жидкости, пытаясь преодолеть разделяющую раствор на отсеки преграду. В принципе, любая молекула может пройти через липидный бислой клеточной мембраны, потому что составляющие его молекулы липидов сохраняют некоторую подвижность относительно друг друга и могут временами раздвигаться в стороны, пропуская различные вещества. Однако скорость такой пассивной диффузии, т.е. перехода вещества через мембрану из области с большей концентрацией в область с меньшей, может сильно различаться для разных веществ. Для многих веществ диффузия занимает столь длительное время, что можно говорить о практической непроницаемости для них мембраны. Скорость диффузии различных веществ через мембрану зависит главным образом от размера их молекул, электрического заряда (полярности) и их относительной растворимости в жирах. Легче и лучше всего через мембрану пассивно проникают жирорастворимые неполярные мелкие молекулы. Так, легче всего с помощью простой диффузией проходятчерез мембрану малые неполярные молекулы, такие как О2, стероиды, тиреоидные гормоны, а также жирные кислоты. Несколько медленнее диффундируют через липидный слой малые полярные незаряженные молекулы: СО2, NH3, Н2О, этанол, мочевина. Диффузия глицерола идёт уже значительно медленнее, а глюкоза практически не способна самостоятельно пройти через мембрану. Для всех заряженных молекул, независимо от размера, липидная мембрана практически непроницаема. Таким образом, свободно проникать сквозь мембрану в клетку и обратно могут только жирорастворимые вещества, способные растворяться в жировом (липидном) слое мембраны. Транспорт других веществ через мембрану требует особых механизмов. Какие же вещества необходимо протаскивать через мембрану «насильно»? Это все полярные молекулы, не растворимые в жирах: молекулы воды, ионы (электролиты), а также более крупные молекулы питательных веществ, таких как глюкоза и аминокислоты. Для транспорта в клетку веществ, слабо способных к диффузии через липидный слой мембраны, необходимы специальные транспортные структуры. Транспортные структуры мембраны: 1. Ионные каналы - это специальные поры (дырочки) в мембране, образованные канальными белками, позволяющие ионам проходить через мембрану в обоих направлениях: как внутрь, так и наружу. 2. Транслоказы, - специальные мембранные белки, облегчающие переход вещества через мембрану за счёт своего временного связывания с диффундирующим веществом. Не требуют энергии, работают в обоих направлениях в зависимости от концентрации переносимого вещества. 3. Транспортёры - белковые структуры, насильно протаскивающие определённые вещества сквозь клеточную мембрану в определённом направлении с затратами энергии. Ионные насосы - это транспортёры ионов. По способу использования энергии для своей работы транспортёры можно разделить на "симпортные" и "антипортные". Симпортные транспортёры используют совместный транспорт в одном направлении двух вещест: одно из них должно иметь большую потенциальную энергию для движения через мембрану. Например, симпорт в клетку с помощью ионов натрия глюкозы, или симпорт ионов кальция с помощью ионов натрия. Антипортные транспортёры (обменники) используют встречный транспорт двух веществ с разной потенциальной энергией диффузии. Так работает, например, натрий-калиевый ионный насос. Итак, перенос веществ через клеточную мембрану происходит различными путями. Механизмы транспорта веществ через мембрану 1. Простая диффузия жирорастворимых (гидрофобных) веществ через жировой слой мембраны. Это пассивный процесс под действием градиента (перепада) концентрации вещества по разные стороны мембраны. (Смотрите видео: пассивный транспорт через мембрану). 2. Неуправляемая диффузия (неуправляемый пассивный перенос) водорастворимых веществ через постоянно открытые ионные каналы мембраны. 3. Управляемая диффузия (управляемый пассивный перенос) водорастворимых веществ через управляемые ионные каналы мембраны. (Смотри: Ионные каналы мембраны) 4. Активный транспорт водорастворимых веществ с помощью специальных белковых транспортных структур (транспортёров) за счёт использования энергии расщепления АТФ. (Смотрите видео: активный транспорт через мембрану). Как это происходит? Вот этот вопрос мы сейчас и рассмотрим. 1. Транспортёры мембраны - ферменты по имени АТФазы Одна из самых главных транспортных структур мембраны — это фермент АТФаза (произносится как "а\тэ\эф\аза"). АТФазы разных видов транспортируют через мембрану ионы. Они переносят их как внутрь клетки, так и, наоборот, наружу. Название АТФаза означает, что это фермент, нацеленный на расщепление АТФ, его полное название - аденозинтрифосфатаза. Только не надо думать, что АТФаза существует в единственном варианте! В настоящее время уже обраружено множество различных видов транспортных АТФаз. Они схожи между собой по строению и механизму действия, но имеют разную специализацию, т.е. каждый их вид перетаскивает через мембрану что-то своё. В настоящее время достаточно хорошо изучены Na+/K+-АТФаза, Ca2+-АТФаза, H+-АТФаза, H+,K+-АТФаза, Mg2+-АТФаза, которые обеспечивают перемещение соответственно ионов Na+, K+, Ca2+, H+, Mg2+ изолированно или сопряжённо: например, Na+ сопряжённо с К+; Н+ сопряжённо с К+. В чём принцип работы АТФазы? Эти ферменты расщепляют АТФ и высвобождают химическую энергию, заключённую в молекулах АТФ. Эта освобождённая энергия тратится тут же на какую-то полезную работу. Транспортные мембранные АТФазы тратят её на доставку определённого вещества на противоположную сторону мембраны «силой». Различные АТФазы, встроенные в мембрану, выполняет функцию переносчиков для различных веществ и являются, таким образом, молекулярными транспортёрами, «насильно» переносящими вещества сквозь мембрану. Такой перенос называется активным транспортом. Самой главной мембранной АТФазой по праву можно считать Na,K-АТФазу (натрий-калиевую аденозинтрифосфатазу).  По своей структуре она является представителем гетеродимерных АТФаз Р-типа. Na,K-АТФаза образует в мембране «ионный натрий-калиевый насос», который разносит по разные стороны мембраны ионы Na+ и K+. Важно понять, что этот насос работает как обменник. На внутренней стороне мембраны активный центр фермента (АТФазы) захватывает 3 иона натрия и выбрасывает их уже на внешней стороне. А выбросив ионы натрия наружу, АТФаза на их место захватывает снаружи 2 иона калия. Затем фермент выворачивается внутрь клетки и перемещает ионы калия на внутреннюю сторону мембраны. Там он отпускает их, а вместо них опять захватывает 3 иона натрия. При этом следует помнить, что, как истинный фермент, Na,K-АТФаза параллельно расщепляет АТФ, получая от этого энергию на свою транспортную деятельность. Далее цикл повторяется. Гипотеза работы Na,K-АТФазы рассмотрена подробнее здесь: Механизм натрий-калиевого насоса Какие есть ещё АТФазы? Н,К-АТФазы обеспечивают секрецию соляной кислоты клетками желудка. Они перемещают на наружную сторону мембраны ионы водорода, которые создают кислую среду в желудке. Этот транспорт тоже работает по принципу обменника, т.к. меняет внутриклеточные ионы водорода на внеклеточные ионы калия. Н-АТФаза растений обеспечивает поглощение из почвы солей корнями растений. Принцип действия тот же: обмен одних ионов на другие за счёт энергии, полученной из АТФ. Из клеток корня в почву выделяются ионы водорода Н+, а на их место в клетку переносятся ионы солей. Протонная АТФаза грибка Neurospora crassa состоит из 920 аминокислот (источник: Hager et al. 1986). Са-АТФаза саркоплазматического ретикулюма в мышечных клетках обеспечивает транспорт кальция из цитоплазмы мышечных клеток во внутриклеточные цистерны для депонирования (запасания) кальция. Выводы Специальные транспортные ферменты АТФазы, встроенные в клеточную мембрану, работают как транспортёры для различных веществ. Они насильно переносят вещества в клетку и из клетки. При этом АТФазы получают на свой активный транспорт энергию за счёт расщепления АТФ. Активный транспорт веществ через мембрану клетки - это насильственный перенос вещества с затратой энергии. Он возможен даже против градиента концентрации вещества, т.е. из зоны пониженной концентрации в зону повышенной концентрации. На рисунке справа - структура кальциевой АТФазы по Toyoshima et al. Nature 405 (2000) 647-655 PDB ID: 1EUL.pdb 2. Транспортёры глюкозы Глюкозные транспортёры - это белки, переносящие глюкозу через мембрану. Их называют белками-переносчиками, а также рецепторами глюкозы. Эти белки образуют гидрофильные трансмембранные каналы. Глюкозные трнанспортёры делятся на две группы. 1. Na+-глюкозные ко-транспортёры (симпортёры). Эти транспортёры занимаются активным транспортом глюкозы с помощью ионов Na+ и их работа зависит от градиента концентрации натрия. Они работают только в почечных канальцах и кишечнике, обеспечивая всасывание глюкозы против градиента её концентрации. 2. Транспортные белки семейства ГЛЮТ. Они отличаются от сходных по функции белков, транспортирующих глюкозу через мембрану в кишечнике и почках, и обеспечивают облегчённую диффузию, а не активный транспорт. Белки ГЛЮТ обнаружены во всех тканях и их существует несколько разновидностей. Все 5 типов ГЛЮТ имеют сходную первичную структуру и доменную организацию. По своей структуре она является представителем гетеродимерных АТФаз Р-типа. Na,K-АТФаза образует в мембране «ионный натрий-калиевый насос», который разносит по разные стороны мембраны ионы Na+ и K+. Важно понять, что этот насос работает как обменник. На внутренней стороне мембраны активный центр фермента (АТФазы) захватывает 3 иона натрия и выбрасывает их уже на внешней стороне. А выбросив ионы натрия наружу, АТФаза на их место захватывает снаружи 2 иона калия. Затем фермент выворачивается внутрь клетки и перемещает ионы калия на внутреннюю сторону мембраны. Там он отпускает их, а вместо них опять захватывает 3 иона натрия. При этом следует помнить, что, как истинный фермент, Na,K-АТФаза параллельно расщепляет АТФ, получая от этого энергию на свою транспортную деятельность. Далее цикл повторяется. Гипотеза работы Na,K-АТФазы рассмотрена подробнее здесь: Механизм натрий-калиевого насоса Какие есть ещё АТФазы? Н,К-АТФазы обеспечивают секрецию соляной кислоты клетками желудка. Они перемещают на наружную сторону мембраны ионы водорода, которые создают кислую среду в желудке. Этот транспорт тоже работает по принципу обменника, т.к. меняет внутриклеточные ионы водорода на внеклеточные ионы калия. Н-АТФаза растений обеспечивает поглощение из почвы солей корнями растений. Принцип действия тот же: обмен одних ионов на другие за счёт энергии, полученной из АТФ. Из клеток корня в почву выделяются ионы водорода Н+, а на их место в клетку переносятся ионы солей. Протонная АТФаза грибка Neurospora crassa состоит из 920 аминокислот (источник: Hager et al. 1986). Са-АТФаза саркоплазматического ретикулюма в мышечных клетках обеспечивает транспорт кальция из цитоплазмы мышечных клеток во внутриклеточные цистерны для депонирования (запасания) кальция. Выводы Специальные транспортные ферменты АТФазы, встроенные в клеточную мембрану, работают как транспортёры для различных веществ. Они насильно переносят вещества в клетку и из клетки. При этом АТФазы получают на свой активный транспорт энергию за счёт расщепления АТФ. Активный транспорт веществ через мембрану клетки - это насильственный перенос вещества с затратой энергии. Он возможен даже против градиента концентрации вещества, т.е. из зоны пониженной концентрации в зону повышенной концентрации. На рисунке справа - структура кальциевой АТФазы по Toyoshima et al. Nature 405 (2000) 647-655 PDB ID: 1EUL.pdb 2. Транспортёры глюкозы Глюкозные транспортёры - это белки, переносящие глюкозу через мембрану. Их называют белками-переносчиками, а также рецепторами глюкозы. Эти белки образуют гидрофильные трансмембранные каналы. Глюкозные трнанспортёры делятся на две группы. 1. Na+-глюкозные ко-транспортёры (симпортёры). Эти транспортёры занимаются активным транспортом глюкозы с помощью ионов Na+ и их работа зависит от градиента концентрации натрия. Они работают только в почечных канальцах и кишечнике, обеспечивая всасывание глюкозы против градиента её концентрации. 2. Транспортные белки семейства ГЛЮТ. Они отличаются от сходных по функции белков, транспортирующих глюкозу через мембрану в кишечнике и почках, и обеспечивают облегчённую диффузию, а не активный транспорт. Белки ГЛЮТ обнаружены во всех тканях и их существует несколько разновидностей. Все 5 типов ГЛЮТ имеют сходную первичную структуру и доменную организацию.

|

2015-08-13

2015-08-13 1152

1152