Первая помощь при несчастных случаях, вызванных поражением электрическим током, состоит из двух этапов:

1) освобождение пострадавшего от действия тока;

2) оказание пострадавшему доврачебной помощи.

При поражении электрическим током необходимо как можно скорее освободить пострадавшего от действия тока, поскольку тяжесть электротравмы зависит от продолжительности его действия.

Если пострадавший находится на высоте, то необходимо принять меры, предупреждающие падение пострадавшего или обеспечивающие его безопасность.

Необходимо немедленно отключить токоведущие части, к которым прикасается пострадавший. Если это невозможно сделать быстро, следует оттащить пострадавшего от токоведущих частей, пользуясь изолирующими защитными средствами.

При отключении электроустановки может одновременно погаснуть электрический свет. В связи с этим при отсутствии дневного освещения необходимо позаботиться об освещении от другого источника (включить аварийное освещение, аккумуляторные фонари и т.п.) с учетом взрыво-опасности и пожароопасности помещения, не задерживая отключения электроустановки и оказания помощи пострадавшему.

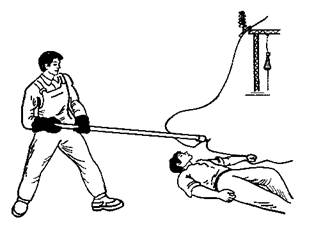

При напряжении до 1000 В для отделения пострадавшего от токо-ведущих частей можно воспользоваться любыми непроводящими ток предметами: обмотать руку шарфом, оттянуть его за одежду, встать на сверток сухой ткани, сухую доску. Даже голой рукой можно оттянуть за сухую одежду (рис. 12), отстающую от тела (за ворот, хлястик, полу пиджака). Нельзя тянуть за брюки или обувь, которые могут оказаться сырыми или иметь металлические детали, соприкасающиеся с телом.

Рис. 12. Освобождение пострадавшего от действия тока в установках до 1000 В оттаскиванием за сухую одежду.

Если пострадавший судорожно сжал провод и оторвать его невозможно, то можно прервать ток, проходящий через пострадавшего, отделив его не от провода, а от земли (подсунув под него сухую доску, оттянув ноги сухой веревкой). После этого он легко разожмет руку.

Можно быстро перерубить провода топором или лопатой (по одному, чтобы не появилась электрическая дуга из-за короткого замыкания между проводами). Удобно пользоваться кусачками с изолированными рукоятками. Допускается обернуть неизолированные рукоятки сухой одеждой, полиэтиленовым пакетом или любым диэлектрическим материалом.

При напряжении 380/220 В и ниже, если ток проходит на землю только через тело пострадавшего, можно не опасаться поражения спасающего шаговым напряжением, так как ток, проходящий через пострадавшего, не столь велик, чтобы создать шаговое напряжение опасных значений. Но если провод, которого касается пострадавший, лежит на земле или соприкасается с заземленными металлическими предметами, существует опасность поражения шаговым напряжением. В такой ситуации подходить к проводу или месту заземления без диэлектрических галош или сапог нельзя. Для освобождения пострадавшего при этом лучше воспользоваться сухой палкой или доской, изолировав от нее руки своей одеждой.

Оказывающий помощь, если ему необходимо коснуться тела пострадавшего, не прикрытого одеждой, должен надеть диэлектрические перчатки или обмотать руку шарфом, надеть на руку рукав пиджака или пальто или просто сухую материю.

При отделении пострадавшего от токоведущих частей рекомендуется действовать одной рукой, держа вторую в кармане или за спиной. Подходить к пострадавшему следует маленькими шагами.

Если в установке напряжением более 1000 В быстрое отключение невозможно, то пользоваться какими бы то ни было подручными средствами вроде палки, доски или сухой одежды нельзя.

В этом случае необходимо надеть диэлектрические перчатки и боты и оттащить пострадавшего от частей установки, находящихся под напряжением, пользуясь изолирующими защитными средствами, рассчитанными на это напряжение (рис. 13) (штанги, клещи для предохранителей или коврики), либо вызвать автоматическое отключение установки, устроив в ней короткое замыкание на безопасном расстоянии от пострадавшего.

Например, на высоковольтную линию (ВЛ) набрасывают голый провод на 3 или 2 фазы (не на одну!), предварительно присоединив его к какому-либо заземлителю. Этот провод после соприкосновения с проводами ВЛ не должен касаться бросавшего или других людей, и никто не должен стоять ближе 5 м от заземлителя.

На ВЛ напряжением выше 1000 В после отключения может сохраниться опасный для жизни емкостный заряд. Прикасаться к пострадавшему без изолирующих средств можно только после надежного заземления ВЛ.

Рис. 13. Освобождение пострадавшего от действия тока в установках выше 1000 В отбрасыванием провода изолирующей штангой

При определенных навыках, владея собой, оказывающий помощь в течение минуты способен оценить состояние пострадавшего и решить, в каком объеме и порядке следует оказывать ему помощь.

Признаки, по которым можно быстро определить состояние пострадавшего:

1) сознание ясное, отсутствует, нарушено (пострадавший заторможен), человек возбужден;

2) цвет кожных покровов и видимых слизистых (губ, глаз): розовые, синюшные, бледные;

3) дыхание: нормальное, отсутствует, нарушено (неправильное, поверхностное, хрипящее);

4) пульс на сонных артериях: хорошо определяется (ритм правильный или неправильный), плохо определяется, отсутствует;

5) зрачки: узкие, широкие.

Цвет кожных покровов и наличие дыхания (по подъему и опусканию грудной клетки) оценивают визуально. Нельзя тратить драгоценное время на прикладывание ко рту и носу зеркала, блестящих металлических предметов.

Об утрате сознания, как правило, судят визуально, и чтобы окончательно убедиться в его отсутствии, можно обратиться к пострадавшему, спросив о его самочувствии.

Пульс на сонной артерии прощупывают подушечками второго, третьего и четвертого пальцев руки, располагая их вдоль шеи между кадыком (адамово яблоко) и кивательной мышцей и слегка прижимая к позвоночнику. Приемы определения пульса на сонной артерии очень легко отработать на себе или своих близких.

Ширину зрачков при закрытых глазах определяют следующим образом: подушечки указательных пальцев кладут на верхние веки обоих глаз и, слегка придавливая их к глазному яблоку, поднимают вверх. При этом глазная щель открывается и на белом фоне видна округлая радужка, а в центре ее – черные зрачки, состояние которых (узкие или широкие) оценивают по тому, какую площадь радужки они занимают.

Как правило, степень нарушения сознания, цвет кожных покровов и состояние дыхания можно оценивать одновременно с прощупыванием пульса, что отнимает не более минуты. Осмотр зрачков удается провести за несколько секунд.

Если у пострадавшего отсутствуют сознание, дыхание, пульс, кожный покров синюшный, а зрачки широкие (0,5 см в диаметре), можно считать, что он находится в состоянии клинической смерти. В этом случае следует немедленно приступать к оживлению пострадавшего (реанимации) с помощью искусственного дыхания по способу «изо рта в рот» или «изо рта в нос» и наружного массажа сердца. Не следует раздевать пострадавшего, теряя драгоценные секунды. Приступив к оживлению, нужно позаботиться о вызове врача или скорой медицинской помощи. Это должен сделать человек, не оказывающий помощь.

Важность и ценность методов реанимации заключается в реальной возможности восстановления жизни, оживления умирающих.

Терминальные (конечные) состояния – это крайние состояния организма, переходные от жизни к смерти. В большинстве случаев они обратимы при правильно и своевременно оказанной экстренной реанимационной помощи.

Характерна принципиальная цепь событий: прекращение работы сердца (асистолия) или хаотические колебания волокон сердца с частотой 400 – 600 раз в мин, без возможности выполнений сердцем насосной функции (фибрилляция), прекращение кровообращения, потеря сознания (в течение нескольких секунд), прекращение дыхания (клиническая смерть). Цепь завершается биологической необратимой смертью.

Симптомы терминальных состояний. Двигательное возбуждение. Нарушения сознания – заторможенность, спутанность, потеря сознания. Кожа бледная. Ногтевое ложе синюшное; после прекращения нажатия на ноготь кровоток длительное время не восстанавливается. Пульс едва определяется на сонных и бедренных артериях, затем он становится замедленным. Дыхание вначале учащенное, неглубокое, позже становится медленным, редким, аритмичным, затем судорожным (важный признак). Температура тела резко снижается. В дальнейшем наступает остановка дыхания и кровообращения, расширение зрачков.

Клиническая смерть. Пограничное состояние перехода от гаснущей жизни к биологической смерти. Возникает непосредственно после прекращения кровообращения и дыхания. Характеризуется полным прекращением всех внешних проявлений жизни, однако даже в наиболее ранимых тканях (головной мозг) необратимые изменения к этому времени еще не наступили.

Продолжительность состояния клинической смерти в среднем 5 мин, в течение которых человека можно вернуть к жизни. Следовательно, весь комплекс экстренной реанимационной помощи должен быть оказан в течение этих пяти минут после начала состояния клинической смерти.

Экстренная реанимационная помощь (ЭРП) – это оживление пострадавших при терминальных состояниях.

2015-08-21

2015-08-21 17676

17676