Современные орбитальные группировки являются многоспутниковыми. С целью обеспечения глобальной связи осуществляется разбиение земной поверхности на фиксированные ячейки.

Ячейка – сферическая окружность заданного радиуса.

Задача – создание оптимальной фиксированной ячееистой структуры заданного радиуса и определение их координат.

Принцип оптимальности заключается в минимизации количества ячеек. К оптимальной относится гексоканальная структура покрытия плоской поверхности окружностями заданного радиуса.

Основной принцип гексоканальной структуры:

¾ выбор центральной ячейки;

¾ по окружности размещается 6 ячеек – 1 слой;

¾ 12 ячеек 2 слой;

¾ 18 ячеек 3 слой и т.д.

Каждая ячейка окружена 6 соседними расстояниями, до которых одинаково и составляет:  , где

, где  - радиус ячейки.

- радиус ячейки.

Из-за кривизны поверхности земли количество ячеек в каждом поле может не быть кратной 6, т.е. ширина может отличаться друг от друга.

В отличии от геостационарных орбит группировок КА на относительно низких орбитах, расширение зоны обслуживания вплоть до глобальной и снижения энергетического потенциала в сетях сотовой связи, обеспечивается совокупностью зон радиовидимости отдельных КА, входящих в группировку. Это обеспечивается путем объединения их в единое целое, т.е. за счет обеспечения связанности системы.

Связанность достигается с помощью:

или – межспутниковых линий связи;

или – наземных ретрансляторов;

или – комбинаций двух способов.

В любом варианте канал является интегральным (Рис.13.9).

С данном случае связь между i и k абонентами может осуществляться по интегральному каналу связи формулируется путем коммуникации различных звеньев системы.

Маршрут приходящего сигнала задается последовательностью используемых звеньев.

Каналы описываются некоторыми множествами параметров:

o отношением сигнал/шум;

o временем задержки сигнала;

o количеством используемых звеньев и числа ретрансляций сигнала на пути от одного абонента другому.

Оптимизация по одному из критериев не дает удовлетворительных результатов, по этому используется обобщенный критерий. Определение центров ячеек в каждом поясе и их оптимальное количество рассчитывается по специальной программе.

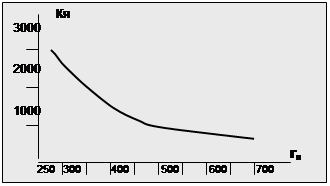

Зависимость общего количества ячеек при покрытии всей земной поверхности от радиуса ячейки имеет вид:

Н-р  = 350 км потребуется 2084 ячеек

= 350 км потребуется 2084 ячеек

= 400 км 1546

= 400 км 1546

= 450 км 1261

= 450 км 1261

Конкретный вариант связанности осуществляется в зависимости от требуемых потребительских качеств системы. При этом, чем выше уровень связанности при заданных условиях, тем меньше требуется НР.

3. Земной сегмент системы

Вариантов построения земных сегментов системы могут быть различными. Однако всегда включают основные элементы земной инфраструктуры системы:

- Центральные узлы управления системой связи (ЦУСС);

- Центр управления полетом (КА);

- Региональные узлы управления или координирующие станции (КС);

- Все типы стационарных и мобильных абонентских станций.

Связанность обеспечивается с помощью наземных ретрансляторов, входящих в состав координирующих станций (КС), устанавливаемых в расчетных точках земной поверхности.

Координирующие станции для систем низко- и высокоскоростной связи могут быть едиными (система Ростелсат) и выполняют следующие функции:

o разработка маршрутов прохождения сигналов по заявкам абонентов, поступающих на КС через КА, и выдачи команд КА на соответствующую коммутацию сигнала;

o ретрансляции информации между КА и КС, (т.е. функции наземных ретрансляторов);

o сопряжение абонентов спутниковой системы с абонентами наземных сетей связи (большой шлюз).

Каждая из КС может одновременно работать с 3…4 КА. Учитывая, что основное количество связей абонентов системы (до 85%) приходится на зону радиовидимости одного КА, а координирующей станций – 15%, (общеканальная сигнализация, межрегиональные сообщения, выход в сети общего пользования).

Задачами КС, как регионального центра управления является:

§ планирование трафика в регионе;

§ выделение и закрепление ресурсов (спутников);

§ контроль работоспособности элементов системы связи;

§ обеспечение учета и регистрации подвижных терминалов и стационарных (шлюзовых) станций;

§ обмен с другими КС о свободных каналах на всех КА системы, где могут проходить все маршруты сигналов. С этой целью создается БД по всем подвижным и стационарным объектам.

Функция КС - оперативный учет трафика. На основе чего КС осуществляет:

§ управление пропускной способностью КА;

§ выдачи счетов за проведенные сеансы связи;

§ формирование отчетной информации о состоянии средств системы и об использовании ресурсов системы абонентами.

Как станция управления связанным трафиком КС решает следующие задачи:

§ разрабатывает маршруты прохождения сигналов между абонентами;

§ обеспечивает контроль за условиями прохождения сигналов через КА, путем оценки надежности связи с помощью кольцевых проверок;

§ осуществляет одновременное слежение за 3 – 4 КА, управляет процессом переключения трафика между лучами (зонами) одного КА и переход на другой;

§ формирует синхромаркер, обеспечивающий синхронизацию всех абонентских терминалов;

§ организует внутризоновую и межзоновую связь между абонентскими станциями;

§ осуществляет маршрутизацию информационных потоков от абонентов разных зон;

§ организует связь между абонентами спутниковой сети и абонентами наземных сетей общего пользования, т.е. “большого шлюза” (рис.13.1).

Взаимодействие КС осуществляется через КА по федерным радиолиниям, а в отдельных случаях по внешним наземным каналам связи. Для выхода абонентов спутниковой сети в наземные сети связи КС подключены к ТФ сетям ОП по интерфейсу EI и протоколу TCP/IP для взаимодействия с Интернет (Рис.13.8)

Структура КС может включать:

1) 3 – 4 антенных поста которые включают:

- приемо/передающую антенну с опорным поворотным устройством;

- блок приемо-передатчика;

- блок обработки сигналов приема и передачи;

- блок управления.

2) Блок сопряжения магистральных каналов, необходимый для организации соединительных линий связи между КС системами, ЦУП и ЦУСС (на основе технологии SDH).

3) Блок сопряжения абонентских каналов, с сопряжением наземных сетей, передачи речи, данных, мультимедийной информации.

4) Блок управления оборудованием координирующей станции.

5) Система электропитания.

2015-09-07

2015-09-07 451

451