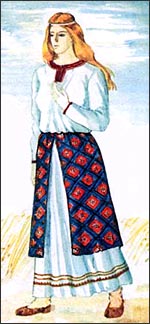

26. Женская рубаха была длинной, до ступней, с длинными, собранными в низках рукавами и разрезом, из горловины застегивающимся на пуговицу. По горловине, разрезу, низкам рукавов ее украшали вышивкой или обшивали полосой отделочной ткани. Рубашку шили из белого полотна или цветного шелка и носили с поясом.

Поверх рубахи надевали поневу — юбку, состоящую из трех несшитых прямоугольных полотнищ, укрепленных на поясном ремешке, который образовывал напуск рубашки. Понева была короче рубашки, и спереди ее полы расходились. Тканью для понев чаще всего была пестрядь с клетчатым, ромбовидным узором (рис. 7).

27.

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

28. Верхней одеждой была запона — накладная одежда типа нарамника из полотна, не сшитая по бокам. Запона также была короче рубахи. Ее носили с поясом и скалывали внизу (рис. 8). Нагрудник — более короткая верхняя одежда с широкими короткими рукавами украшалась по низу, горловине и рукавам. Ее также носили поверх рубахи (рис. 9).

29.

30. Рис. 10

31.

32. В женском костюме феодальной знати, кроме рубашки, были византийские формы одежды: туники, далматики, драпирующиеся плащи (рис. 10). Верхней женской одеждой были свиты с более широкими, чем в мужских, рукавами, из которых виднелись украшенные зарукавья сорочки.

Головные уборы играли в женском костюме, как и в мужском, большую роль. Девушки носили распущенные длинные волосы или косу, заплетенную плоско, низко на затылке. Прическа была украшена шелковой вышитой лентой, деревянным или кожаным обручем с высокой зубчатой передней частью. Повязка называлась чело кичное, обруч — венец. К ним прикрепляли височные кольца и налобные металлические украшения. Замужние женщины закрывали волосы повойником из тонкой ткани или шелковой сетки. Повойник состоял из дна и околыша, который туго завязывался сзади. Поверх повойника носили полотняный или шелковый убрус белого или красного цвета. Убрус имел форму прямоугольника длиной 2 м и шириной 40-50 см. Один конец его расшивался цветным шелковым узором и свисал на плечо. Другим обвязывали голову и скалывали под подбородком. Убрус мог иметь и треугольную форму, тогда оба конца скалывались под подбородком. Сверху знатные женщины надевали еще шапку с меховой оторочкой.

Женская обувь, как и мужская, представлена у князей и бояр мягкими сапогами без каблуков из цветной кожи с вышитыми носочной и нижней частями, у крестьян — лаптями с онучами.

33.

| Крестьянский костюм Во второй половине XIX — начале XX в. крестьянская одежда начинает испытывать влияние общей моды, выразившееся сначала в использовании фабричных тканей, отделки, головных уборов, обуви, а затем уже в изменении самих форм одежды. Женский костюм в северных и южных областях различался отдельными деталями, расположением отделки. Главным же различием было преобладание в северном костюме сарафана, в южном — поневы. Основными частями женского народного костюма были рубаха, передник, или занавеска, сарафан, понева, нагрудник, шушпан. Женская рубаха, как и мужская, была прямого покроя, с длинным рукавом. Белый холст рубахи украшали красным узором вышивки, расположенной на груди, внизу рукавов и по низу изделия. Самые сложные, многофигурные композиции с крупным рисунком (фантастические женские фигуры, сказочные птицы, деревья) располагались по низу изделия. Для каждой части рубахи было свое традиционное орнаментальное решение. В южных областях прямой покрой рубах был более сложным, он осуществлялся с помощью так называемых поликов — деталей кроя, соединяющих полочку и спинку по линии плеча. Полики могли быть прямыми и косыми. Полики прямоугольной формы соединяли четыре полотнища холста шириной 32-42 см каждый. Косые полики (в форме трапеции) соединялись широким основанием с рукавом, узким — с обшивкой горловины. Оба конструктивных решения подчеркивались декоративно. Самой декоративной и богато украшенной частью как северного, так и южного женского костюма был передник, или занавеска, закрывающий женскую фигуру спереди. Передник обычно делали из холста и орнаментировали вышивкой, цветными отделочными вставками, шелковыми узорными лентами. Край передника оформляли белым или цветным кружевом, бахромой из шелковых или шерстяных ниток, оборкой разной ширины. Холщовые белые рубахи и передники северные крестьянки носили с сарафанами. В XVIII в. и в первой половине XIX в. сарафаны делали из однотонной, без узора ткани: синего холста, бязи, красной крашенины, черной домотканой шерсти. Многоузорная и многокрасочная вышивка рубах и передников очень выигрывала на темном гладком фоне сарафана. Наиболее распространенным был сарафан со швом посередине переда, отделанным узорными лентами, мишурным кружевом и вертикальным рядом медных и оловянных пуговиц. Такой сарафан имел силуэт усеченного конуса с большим расширением книзу (до 6 м), придающий фигуре стройность. В одежде Русского Севера от древнерусского костюма сохраняются «епанечки» и душегреи, стеганные на вате, с рукавами. На рисунке, слева — костюм крестьянки Тверской губернии: сарафан, «епанечка», парчовая рубаха и нарядный кокошник. В русском народном костюме сохраняются старинные головные уборы и сам обычай для замужней женщины прятать волосы, для девушки — оставлять непокрытыми. Этим обычаем обусловлена форма женского головного убора в виде закрытой шапочки, девичьего — в виде обруча или повязки. Широко распространены кокошники, «сороки», разнообразные повязки и венцы. Из ювелирных украшений применяли жемчужные, бисерные, янтарные, коралловые ожерелья, подвески, бусы, серьги. Женской обувью служили кожаные полусапожки, коты, отороченные вверху красным сукном или сафьяном, а также лапти с онучами и оборами. |

2015-09-06

2015-09-06 520

520