ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Полость рта у новорожденных небольших размеров, низкая. Губы толстые, слизистая их тонкая, покрыта сосочками, на. внутренней поверхности имеются поперечные валики. Переходная кайма губ узкая, при закрытом рте снаружи видна слизистая оболочка. Щеки выпуклые, хорошо выражено жировое тело, которое с возрастом уменьшается и отходит назад (за ненадобностью). После 4 лет жизни передняя часть жирового тела атрофируется, задняя часть заходит за жевательную мышцу. Слизистая оболочка щек и губ у новорожденных и грудных детей подвижна. Преддверие рта отграничено от полости рта так называемым десневым краем (у взрослого - альвеолярными отростками). Твердое нёбо упрощено, слизистая имеет поперечную складчатость и бедна железами. Мягкое нёбо относительно широкое и короткое, располагается почти горизонтально. Однако небная занавеска не касается задней стенки глотки, что обеспечивает свободное дыхание при сосании. Язык уплощен, широк, выражены вкусовые сосочки, миндалина языка развита слабо.

Слюнные железы новорожденных функционируют недостаточно (сухость ротовой полости), с четырех месяцев усиливается секреция слюнных желез (непроизвольное слюнотечение). Рост слюнных желез идет медленно в течение первых двух лет жизни. Выводные протоки околоушных желез новорожденных открываются на слизистой щеки на уровне первого верхнего большого коренного зуба (у взрослых - на уровне второго верхнего моляра).

Молочные зубы появляются в 6-7 месяцев, начиная с нижних медиальных резцов. К 2 годам прорезывается 20 зубов, формула этого периода - 2.1.0.2 (2 резца, клык, больших

2.1.0.2

коренных, малых коренных нет). В 7-12 лет (период второго детства) происходит смена молочных зубов на постоянные.

В первый год жизни наблюдается рост верхней и нижней челюстей, увеличение передне-заднего размера и высоты полости; рта, твердое нёбо,становится ·выпуклым.,к концу периода второго детства (7-12 лет) форма и строение ротовой полости приближается к таковой у взрослых.

Г л о т к а новорожденных относительно широкая, нижняя граница проецируется на уровне 4 шейного позвонка, к концу периода второго детства (11-12 лет) она опускается до 5-6 шейного позвонка, а в подростковом возрасте соответствует 6 шейному позвонку. Свод глотки новорожденных уплощен, хоаны низкие. Слуховые трубы лежат на уровне заднего края твердого неба, глоточные отверстия их зияют, трубный валик выражен слабо (возможность проникновения инфекции в среднее ухо). Слуховая труба располагается горизонтально, что обеспечивает возможность катетеризации ее через нос. После 2-4 лет отверстие располагается выше и более кзади, а к 12-, 14 годам оно лежит в обычном для взрослого положении. Миндалины глотки (смотри главу «Иммунная система»).

П и щ е в о д. Длина пищевода новорожденных относительно больше, чем у взрослых, и составляет около 1/2 длины туловища-10-12 см, в 1 год-18 см, к 3 годам-21 см (у взрослых - 25-26 см).

Начальный отдел пищевода новорожденного лежит на уровне 4 шейного позвонка, нижний конец - на уровне 9-10 грудного. В 2 года начальный отдел пищевода проецируется на уровне 4-5 шейного позвонка, в 10-12 лет - 5-6, в 15 лет - 6-7, а нижний отдел - 11 грудного позвонка. Форма пищевода конусообразная или воронкообразная, сагиттальные изгибы практически отсутствуют. Анатомические сужения также не определяются, слабо выражено лишь верхнее - на уровне перстневидного хряща. Выявляются сужения пищевода в период раннего, детства (1-3 г). Расстояние от зубов по кардии желудка новорожденного равно 16,3 см, в 2 года (период раннего детства) 22,5-24 см, в 5 лет (период первого детства) - 26-27,9 см, у ребенка 12 лет (период второго детства) - 28-34 см.

Расположение пищевода у новорожденного ничем не отличается от расположения у взрослого. Кровеносные сосуды и нервы так же не отличаются.

Пищевод легко смещается. Нижнегрудной отдел фиксируется прочнее (межплевральной связкой). В наддиафрагмальный участок вплетаются волокна верхней диафрагмальной фасции.

Наружная (адвентициальная) оболочка пищевода богата эластическими волокнами. Мышечная оболочка развита слабо, волокна циркулярного слоя распределены равномерно, но недостаточно развиты, что может способствовать срыгиванию, мышечные волокна продольного слоя в шейном отделе и в верхней трети грудного - в основном сосредоточены сзади. Подслизистая основа хорошо выражена за счет клеток стромы, коллагеновые волокна четко не определяются. Слизистая оболочка имеет небольшое количество складок в нижних отделах, в верхних - гладкая, эпителий - плоский, многослойный, собственный мышечный слой слизистой почти не выражен; к 2-2,5 годам появляются продольные складки, развиваются мышечные элементы и железы.

Ж е л у д о к. Форма желудка у новорожденных округлая или цилиндрическая ввиду слабой выраженности малой и большой кривизны, а также дна желудка, пилорическая часть относительно большая. Граница между пилорическим каналом и преддверием привратника только намечается, вход в желудок широкий.

Физиологическая емкость желудка составляет:

у новорожденных 7 см3

на 3 сутки 28 см3

на 4 сутки 49 см3

на 10 сутки 77 см3

к месяцу 90-100 см3

к концу 1 года 230-300 см3

к 2 годам 490-590 см3

к 3 годам 580-680 см3

к 4 годам 750 см3

к 12 годам 1300-1500 см3

Положение желудка у новорожденного вертикальное. Большая часть его помещается в левом подреберье, меньшая в эпигастральной области. Кардиальная часть желудка расположена, на уровне 9-10, а привратник - 11-12 грудных позвонков. Спереди от желудка лежит печень, снизу - поперечная ободочная кишка, слева - селезенка. Желудок не соприкасается с передней брюшной стенкой. Задняя поверхность его прилежит к поясничному отделу диафрагмы, к левому надпочечнику и поджелудочной железе.

Слизистая оболочка желудка с малым числом складок, эпителий - многорядный (у взрослых - однорядный), железы недоразвиты, мышечная пластинка слизистой оболочки слабо выражена. Подслизистая основа представлена рыхлой соединительной тканью с большим количеством клеточных элементов. Мышечная оболочка развита слабо. Лучше развит средний поперечный слой, особенно в области сфинктера привратника.

Интенсивный рост желудка отмечается в 10-12 месяцев.

Кардиальная часть оформляется к 7-8 годам. К 10-12 годам форма и топография желудка соответствует таковым взрослого.

Строение желудка новорожденного

Т о н к а я к и ш к а. Длина тонкой кишки у новорожденных около 3 - 4 м. К 1 году она увеличивается на 50%, а к середине периода второго детства (11 дет) - 6-7 м, то есть как у взрослых, двенадцатиперстная кишка находится на уровне 11-12 грудного позвонка (у взрослых - на уровне 12 грудного - 1 поясничного позвонка). Она чаще кольцевидной формы (может быть П-образной формы), ее длина 7-12 см, изгибы формируются позже. Тощая и подвздошная кишки составляют 4/5 длины всего пищеварительного тракта. Петли ее в верхнем отделе прикрыты печенью (у взрослых - только горизонтальная часть двенадцатиперстной кишки). Длина брыжейки 3-4 см. Концевой отдел подвздошной кишки новорожденного располагается на уровне 4 поясничного позвонка (у взрослого в правой подвздошной области). К 7-9 годам (период второго детства) верхний отдел двенадцатиперстной кишки опускается до уровня 1 поясничного, нижний отдел - до уровня 2 поясничного, а в 12-14 лет нижний отдел лежит на уровне 3 поясничного позвонка.

Тонкая кишка, как таковая, начинается на уровне 1-го поясничного позвонка и оканчивается впадением подвздошной в ободочную по правой стороне 4-го поясничного позвонка, т.е. выше, чем у взрослого.

Стенка тонкой кишки имеет слабо выраженные циркулярные складки слизистой оболочки в двенадцатиперстной кишке и начальном отделе тощей кишки. Железы тонкой кишки развиты слабо. Наблюдаются многочисленные ворсинки. Слабо развита и мышечная оболочка, особенно ее продольный слой.

Интенсивное развитие кишки отмечается до 3 лет, далее наступает замедление роста, а между 10-15 годами он вновь усиливается.

Лимфоидные образования тонкой кишки (см. главу «Иммунная система»).

Т о л с т а я к и ш к а. Длина толстой кишки всегда равна длине тела человека. Гаустры (до полугода), ленты и сальниковые отростки отсутствуют. Восходящая кишка относительно короткая, в связи с чем слепая кишка расположена высоко - на уровне 4 поясничного позвонка (иногда - под печенью). Поперечная, нисходящая и прямая - относительно длинны по отношению ко всей· кишке, растянуты меконием. К концу грудного возраста (1 год) толстая кишка удлиняется до 88 см, к 10 годам - до 118 см. Ленты и гаустры появляются на 6 месяце, жировые отростки - на втором году жизни, окончательное их формирование происходит к концу периода первого детства (6-7 лет).

Слепая кишка подвижна, ширина ее (1,7 см) преобладает над длиной (1,5 см), иногда имеет брыжейку. Форма слепой кишки разнообразна: чаще конусовидная или крючковидная. Червеобразный отросток относительно длинный (4-6 см), основание его воронкообразно расширено, в слизистой оболочке имеется значительное число лимфоидных узелков (фолликулов), наибольшее развитие которых отмечается в 10-14 лет (подробно - в главе «Иммунная Система»). Период наибольшего роста – до 5 лет. Сфинктер илеоцекального клапана (баугиниевой заслонки) развит слабо. Обычный для взрослого человека вид и строение слепая кишка принимает к концу периода первого детства (7 лет). В правую подвздошную ямку слепая кишка опускается к 7-14 годам (по А. Андронеску, 1970 - к 1 году жизни).

Восходящая ободочная кишка (длина - 2,5 см) легко смещается в связи с рыхлой околокишечной клетчаткой, прикрыта печенью. К периоду полового созревания приобретает строение и положение почти такое же, как у взрослых.

Поперечная ободочная кишка у новорожденных имеет длину около 5-7 см (в 5 лет-15 см, в 10 лет-16 см).

Сигмовидная ободочная кишка достигает в длину 12-29 см (в 5 лет - 30 см, в 10 лет - 38-40 см), лежит в левой половине брюшной полости, имеет длинную брыжейку. Широкая петля сигмы располагается в правой половине брюшной полости и иногда соприкасается со слепой кишкой. В постнатальном периоде рост брыжейки сигмовидной кишки замедляется, и она относительно укорачивается.

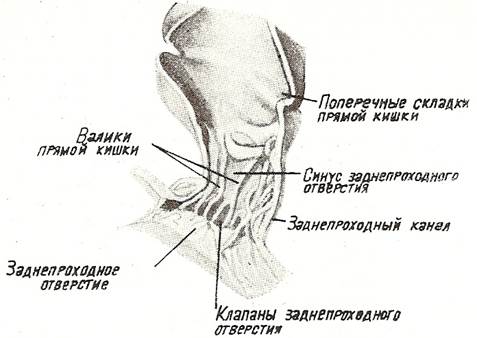

Прямая кишка новорожденных относительно длиннее, чем у взрослых, и тонкостенна (длина 4-6 см), начинается на уровне 3-4 поясничного позвонка, цилиндрической формы. наполнена меконием. Деление на ампулярную и анальную части отчетливо не выражено, изгибы отсутствуют. Ампула формируется в период первого детства (4-7 лет), изгибы - в период второго детства (8-12 лет). Складки слизистой оболочки кишки у новорожденного сглажены, крипты неглубоки, мышечная пластинка слабо развита. Слизистая оболочка фиксирована недостаточно (возможны выпадения при сильном напряжении). Подслизистая основа представлена тонким слоем рыхлой соединительной ткани. В мышечной оболочке выявляется только слабо развитый продольный слой.

Прямая кишка новорожденного.

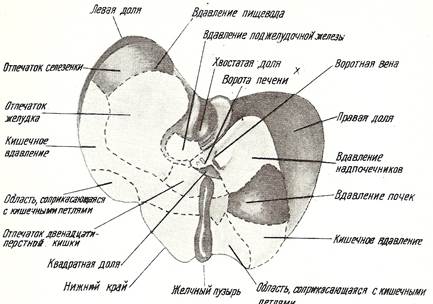

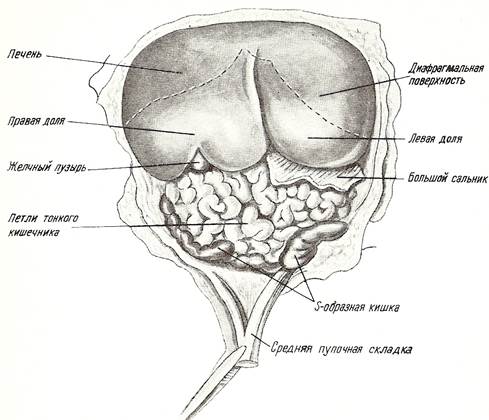

П е ч е н ь новорожденных занимает 2/3 брюшной полости (у взрослых- 1/3), вес-135 Г, что соответствует 4-5% веса тела (у взрослых - 2%) и имеет объем 130 – 170 см3. Верхняя граница правой доли печени у новорожденных по срединоключичной линии лежит на уровне 5 ребра, нижняя - на 2-3 см ниже края реберной дуги. Левая доля пересекает левую срединоключичную линию на уровне 6-7 ребра. К 7 годам нижняя граница печени соответствует реберной дуге. Обе доли печени новорожденного почти равны по величине. Печень прикрывает желудок, поперечную ободочную кишку и верхнюю треть тонкой кишки, соприкасается с селезенкой, но с желудком только тогда, когда он наполнен. Она легко смещается, так как слабо развит фиксирующий аппарат. К 7-10 годам топография печени соответствует таковой взрослого. Форма печени новорожденного отличается от таковой у взрослого благодаря большому развитию левой доли, составляющей треть всей величины печени.

Желчный пузырь новорожденного полностью прикрыт печенью, форма его цилиндрическая, длиной 30 мм, больше, чем длина общего желчного протока, у взрослого наоборот. В течение первого года жизни пузырь приобретает грушевидную форму. Проецируется желчный пузырь новорожденного на переднюю брюшную стенку ниже реберной дуги на 2 см вправо от передней срединной линии тела, его мышечная оболочка развита слабо. Спиральная складка выражена четче, чем у взрослого.

Висцеральная поверхность печени и ее топография.

Печень новорожденного. Пунктиром обозначен край реберной линии.

П о д ж е л у д о ч н а я ж е л е з а новорожденных имеет трехгранную форму, вес ее - 2,8 г, длина - 3-7 см, ширина - 0,5 - 1,6 см. Головка невелика, тело и хвост относительно длинные. Хорошо выражена дольчатость. Панкреатические островки (Лангерганса) составляют 3-6% массы железы. Головка проецируется на уровне 11-12 грудных позвонков, прилежит только к нисходящей части двенадцатиперстной кишки, а от верхнего и нижнего отделов кишки отделена слоем клетчатки. В первые два месяца жизни железа растет медленно, затем, в связи с изменением пищевого режима, быстро увеличивается и к 6 месяцам вес ее достигает 5,5 г, к 1-2 годам - 13,5 г, к 3-4 годам- 19,4 г.

Взаимоотношения поджелудочной железы с соседними органами, характерные для взрослых, устанавливаются к концу 1 года жизни.

Б р ю ш и н а у новорожденных тонкая, жировые включения почти отсутствуют. Большой сальник короткий. К 2-3 годам он увеличивается в размерах и достигает уровня пупка, к концу периода первого детства (6-7 лет) почти полностью покрывает петли тонкой кишки. Сальниковое отверстие у новорожденных

и детей paннего возраста относительно больших размеров. Жировая клетчатка за брюшиной и между листками связок отсутствует, поэтому органы легко смещаются. К 6-7 годам (конец периода первого детства) связки и листки брюшины уплотняются, увеличивается количество жировой клетчатки, что особенно характерно для начала периода полового созревания.

ДЫХАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА

Н а р у ж н ы й н о с новорожденных короткий, с широкими небольшими крыльями, сплющен. Спинка и верхушка носа недоразвиты в связи с недостаточным развитием лицевого черепа. Постоянная форма носа устанавливается в пубертатном периоде.

П о л о с т ь н о с а новорожденных относительно низкая (высота - 17,5 мм) и узкая. Носовые раковины развиты и ограничивают узкие носовые ходы. Нижний носовой ход до 6 месяцев почти не выражен, так как нижняя носовая раковина касается дна полости носа, он формируется окончательно к 14-15 годам. Средний и верхний носовые ходы развиты слабо. Средний хорошо выражен к 6 месяцам, верхний - к 2 годам жизни.

Околоносовые пазухи отсутствуют, кроме верхнечелюстной (гайморовой) пазухи, которая окончательно приобретает свойственные ей черты только к 8-9 годам (период второго детства). Лобная и клиновидная пазухи, а также ячейки решетчатой кости появляются на 1 году жизни. Окончательное формирование лобной и клиновидной пазух наблюдается к трехлетнему возрасту, а ячеек решетчатой кости - к 3--6 годам жизни ребенка. Носослезный канал начинает полностью функционировать на 3 году жизни.

Слизистая оболочка полости носа богата кровеносными и лимфатическими сосудами (возможно набухание при воспалительных процессах, что приводит к затруднению дыхания у ребенка).

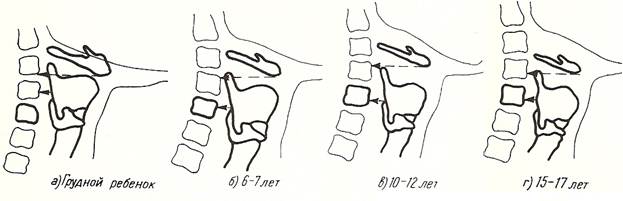

Г о р т а н ь новорожденных занимает высокое положение: верхняя граница - на уровне 2 шейного позвонка, нижняя на уровне 4 шейного позвонка. Окончательное положение гортань занимает к концу периода второго детства (12-13 лет), располагаясь между 4 и 6 шейными позвонками, как у взрослых.

Форма гортани новорожденного воронкообразная, хрящи тонкие, эластические, надгортанник стоит высоко и касается язычка мягкого неба. При глотании жидкость обходит надгортанник латерально по грушевидным карманам. Пластинка перстневидного хряща отклонена назад. Пластинки щитовидного хряща соединяются под тупым углом. Вход в гортань широкий, преддверие короткое, голосовая щель располагается высоко. Голосовые складки толстые и короткие - 4-5 мм. Желудочки гортани неглубокие, голосовая щель узкая. Голосовые мышцы развиты слабо. Слизистая оболочка тонкая, богата кровеносными и лимфатическими сосудами (возможен отек голосовых складок при воспалительных процессах).

Гортань отклонена назад от продольной оси, в результате чего образуется угол с трахеей, открытый в сторону позвоночника (учитывать при интубации!). Интенсивный рост гортани наблюдается на первом году жизни и в период полового созревания (12-16 лет), особенно у мальчиков, когда меняется положение пластинок щитовидного хряща, удлиняются голосовые связки, «ломается» голос.

Расположение гортани по отношению к позвоночному столбу в процессе роста.

Т р а х е я, б р о н х и. Трахея новорожденных. имеет длину 3,5-4,5 см, расположена высоко (между 4 шейным и 3 грудным позвонками). Хрящи эластические (16 – 20 хрящевых полуколец). Перепончатая часть широкая. Трахея фиксирована слабо, легко смещается. Верхняя часть шейного отдела прикрыта перешейком щитовидной железы до 5-8 кольца трахеи, поэтому возможна только нижняя трахеотомия. Бифуркация трахеи лежит на уровне 3 грудного позвонка, к семи годам - на уровне 4 грудного позвонка. Правый бронх является продолжением трахеи, что обусловливает попадание в него инородных тел у детей. Трахея и главные бронхи интенсивно растут в течение первых шести месяцев жизни и в период полового созревания (12-15 лет).

Л е г к и е у не дышавших новорожденных коротки, их поверхность гладкая, они серовато-беловатого или желтоватого цвета. В воде тонут, что используется в судебно-медицинской практике, для определения мертворожденности или живорожденности. У живого новорожденного легкие темно-красного цвета, а после первых вдохов они приобретают розовый цвет. новорожденных имеют конусовидную форму, вес - 67-68 г, к 6 месяцам вес удваивается, к 1 году - утраивается. Объем легких новорожденных 67 см3, а жизненная емкость 0,15 л, в 5 лет - 0,75 л, в 10 лет-1,5 л (у взрослых-3,3 л у женщин и 4,3 л у мужчин).

Верхушки легких новорожденного проецируются на уровень 1 ребра, нижняя граница - на 5 ребро по срединоключичной линии, 7 ребро - по средней подмышечной линии, 10 ребро по околопозвоночной линии (у взрослых соответственно - 6, 8, 11 ребра). Границы легкого как у взрослого устанавливаются к 3 годам жизни ребенка.

Бронхиальное дерево к моменту рождения в основном сформировано. На первом году жизни наблюдается его интенсивный рост. В период полового созревания (12-16 лет) рост его снова усиливается. Расправление альвеолярных отделов происходит в первые часы жизни, но в течение нескольких дней сохраняются участки так называемого «физиологического (эмбрионального) ателектаза», следствием чего могут быть застойные явления и пневмонии. Ацинус к моменту рождения сформирован, но развитие альвеол продолжается до 12-16 лет. Сегменты легких у новорожденных сформированы и расположены так же, как у взрослых.

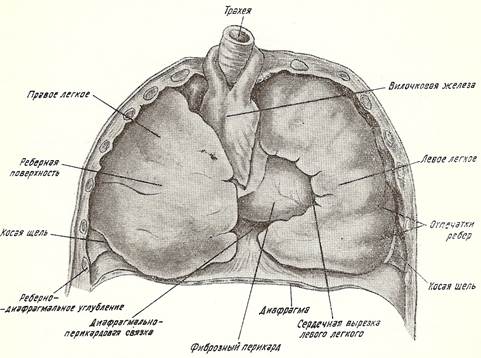

П л е в р а новорожденных тонкая, рыхло связана с внутригрудной фасцией и легко смещается при дыхательных экскурсиях. Верхний межплевральный треугольник относительно широк. Купол плевры поднимается на 0,5 см выше 1 ребра; нижняя граница соответствует 6 ребру по срединоключичной линии, 8 ребру - по средней подмышечной линии, 11 ребру - по околопозвоночной линии (у взрослых соответственно -7, 9 и 12 ребрам). Синусы плевры (реберно-диафрагмальный и реберно-средостенный) глубокие. У не дышавших новорожденных имеются дополнительные синусы - грудино-вилочковый и перикардновилочковый.

С р е д о с т е н и е новорожденных имеет относительно большие размеры, оно короткое и широкое. Значительная ширина в верхнем отделе связана с хорошо развитой вилочковой железой. Верхняя граница средостения лежит горизонтально в плоскости верхнего грудного отверстия, так как рукоятка грудины стоит высоко. Нижняя граница - более выпуклая в связи с высоким стоянием диафрагмы. Переднезадние размеры относительно большие: передняя граница представлена грудиной, угол между рукояткой и телом отсутствует, задняя - образована позвоночником, в котором еще не выражен грудной кифоз.

Слабое развитие клетчатки и фиксирующего аппарата приводит к тому, что органы средостения легко смещаются, поэтому скопление выпотов в плевральной полости, приводящие к смещению сердца и сосудов, могут вызвать расстройство кровообращения.

Органы грудной полости ребенка полутора – двух лет

МОЧЕПОЛОВАЯ СИСТЕМА

2015-10-16

2015-10-16 4197

4197