Андроновское изобразительное искусство

Одним из методов верификации правильности предложенной индоиранской атрибуции андроновской общности является анализ изобразительного искусства.

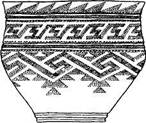

Господство геометрических орнаментов на керамике пастушеских племен евразийских степей в эпоху бронзы привело к ошибочному заключению, что их искусство было аниконичным. Между тем, образцы изобразительного творчества населения этого региона весьма многочисленны и представлены антропоморфными и зооморфными образами: в монументальной скульптуре; на керамике; в мелкой пластике; на петроглифах.

Монументальная скульптура — большие менгиры, приуроченные к андро-новским могильникам и рудникам Центрального и Восточного Казахстана, изображающие схематические фигуры баранов, коней, двугорбых верблюдов и медведей с поднятой к небу головой [Маргулан, 1979, с.283, 285, 291, 292]. Стилистически они не изучены и хронологически не классифицированы, хотя А.Х.Маргулан отмечает типологическое сходство с каменной пластикой.

Вопрос об изображениях на андроновской и срубной керамике был рассмотрен при анализе транспорта. Наряду с колесницами и колесами есть единичные антропоморфные фигуры: лыжник на сосуде из Воронежской области [Винни-ков, Синюк, 1990, рис.34].

Изделия мелкой пластики изготовлены из камня, глины и бронзы и включают антропоморфные и зооморфные изображения.

Антропоморфные образы — это каменные жезлы или песты, увенчанные личиной (рис. 55, 5; 63,4-6). Известны жезл из Семипалатинской области [ГЭ. ОИПК, инв. № 1645/1; Маргулан, 1979, с.292, рис.222] овально-прямоугольный в сечении с выступающей площадкой сверху, под которой помещена личина; жезл с реки Туй, правого притока Иртыша (Тобольский музей), — круглый стержень, утолщенный валиком снизу и увенчанный выступающей мужской головой [Мошинская, 1952, с.46-48, рис.17а; 1976, с.56, табл.6]; с реки Ир, правого притока Ишима (Омский музей), - длинный круглый стержень с валиком снизу и уплощенный сверху с изображением двух одинаковых слабо выступающих голов, соедененных затылками [Мошинская, 1952, с.48, рис.176,1]; с реки Нуры Целиноградской области (Петропавловский музей) -пест, увенчанный головой [Зданович, Мошинская, 1973, с.199-202, рис.1; Мошинская, 1976, с.55, табл.5]; в обрыве реки Улы-Жиланшик Тургайской области (Тургайский музей) найден утюжок, основание которого служило литейной формой плоского тесла, а на выступе на торце была вырезана личина [АО. 1974, с.492, рис.491]; видимо, о том же предмете АХМаргулан [1979, с.307, рис.224, табл.22, 2] сообщает, что он найден на поселении у озера Акколь на реке

известны две аналогичных друг другу сидящие обнаженные мужские фигурки с поднятыми вверх головами: с реки Тобол у Кустаная из Кустанайского музея [Зданович, Плешаков, 1981, с.258—261, рис.1, 2] и с реки Атбасарка Акмолинской области из отдела Востока Государственного Эрмитажа [Шкода, 1992, с. 58]. В Казахстане выявлен ряд новых находок, пока не опубликованных. Наконец, стилистически к этой группе принадлежит обнаженная мужская фигура лыжника на бронзовом ноже из могилы 2 в Ростовке в Прииртышье [Матющенко, 1970, с.103, рис.33].

Описанные изделия отличаются технологическим и стилистическим единством. Предметы сделаны точечной выбивкой из коричневатого песчаника или зеленого змеевика. Лицо моделировано несколькими выступающими плоскостями. Это позволяет предполагать, что прототипами были рубленные деревянные скульптуры. Рельефом подчеркнуты надбровные дуги, выступающие скулы и выдающийся тяжелый подбородок; нос широкий прямой сильно выступающий; лоб низкий скошенный; глаза показаны углубленными впадинами, только у туйской головы они дополнены круглыми сверлинами; рот обозначен рельефом, рассеченным прямой линией, у нуринской фигурки ее нет, а у голов из Туя и Ира отсутствует рельеф губ; ухо, где оно есть, отмечено округлым выступом. Тип лица - европеоидный, по всем показателям близкий андроновскому (некоторая монголоидная примесь возможна только у ростовкинского лыжника). На голове у всех, кроме семипалатинского персонажа, надет круглый шлем или шапка, едва намеченная у аккольского, а у нуринской и ростовкинской фигур — с разрезом сзади.

Первоначально В.И.Мошинская [1952, с.50] датировала антропоморфную скульптуру Прииртышья I гыс. до н.э. Л.Р.Кызласов [1956] отнес ее к андро-новской культуре, исходя из сопоставления с пестиковыми антропоморфными фигурками, которые сейчас на основании закрытых комплексов причисляются к окуневской культуре. В 1976 г. В.И.Мошинская обосновала датировку этой группы пластики второй половиной II тыс. до н.э. Однако возраст сидящей фигурки из Кустаная был снижен до конца III — начала II тыс. до н.э. [Зданович, Плешаков, 1981, с.261], а ее аналога с Атбасарки — даже до середины IV - середины III тыс. до н.э. [Шкода, 1992, с.58].

Но стилистическое единство всей серии позволяет считать, что она создавалась в однокультурной среде в относительно короткий отрезок времени. Решающее значение для культурной атрибуции имеют находка утюжка с личиной и плоским теслом андроновского типа на андроновском поселении Акколь и нож из Ростовки, сочетающий образы человека и коня, что позволяет перейти к сопоставлению с зооморфной пластикой, а также привлечь комплекс погребения китайской императрицы Фу Хао на императорском кладбище в Аньяне в Сяо Туне [«Хэнань чуту", 1981, с.147, 148, рис.136—181], содержащий вместе с сосудами с надписями с именем императрицы также каменные фигурки людей европеоидного типа в круглых шапках, сидящих на корточках или на коленях с поднятой вверх головой, трактованной (насколько можно судить по воспроизведению) в манере, сходной с иртышской серией [Muller-Karpe, 1980, с.366, рис.123-126, 137, 145]. Комплекс включает также выгнуто-обушковый нож и

фигурки коней [Muller-Karpe, 1980, рис.56, 140,141], находящие соответствия в зооморфной пластике анализируемого ареала, нефритовые кольца и пластины, сопоставимые с сейминскими, и круглое бронзовое зеркало андроновского типа. Погребение датируется XIV—XIII в. до н.э.

Среди зооморфных образов степей на первом месте в пластике стоят изображения коней (рис. 55, 4, 6, 7; 63, 2,3); их головки помещены на втулке бронзового копья из Джетыгыра в Северном Казахстане [Мазниченко, 1986, с. 152-154], на каменных скипетрах из Восточного Казахстана - из района Семипалатинска [Черников, 1960, с.24, рис.21] и из-под станции Бухтармин-ской [Славнин, 1949], а также из поселка Волчий Омского округа в Прииртышье [Мошинская, 1976, с.70, рис.11]. Пара противостоящих коней венчает навершие выгнуто-обушкового ножа из Джумбы на Калбинском хребте в Восточном Казахстане [Черников, 1960, табл.1, XIV, 5]; лошадки помещены на фигурных рукоятях двух кинжалов II Каракольского клада в Семиречье [Вин-ник, Кузьмина, 1981, рис.1]; пара коней украшает круглое височное кольцо с золотой обкладкой из андроновского могильника Мыншункур в Семиречье [Акишев К., Акишев А., 1983, рис.48]. (Заставка).

Г.Б.Зданович любезно сообщил о находке каменного жезла с головой коня вблизи поселения Аркаим. Таким образом, предметы с конскими изображениями происходят в основном из Восточного Казахстана, Семиречья и Прииртышья.

Сходные образы известны севернее — ниже по Иртышу в могильнике Рос-товка на рукояти выгнуто-обушкового ножа с навершием в виде конного лыжника [Матющенко, Ложникова, 1969, с.22; Матющенко, 1970, с.103-105, рис.33, 34] и восточнее — на Алтае, на каменной подвеске в виде лошадки с поселения кротовской культуры Саранин II в Омской области [Глушков, 1985, с. 196]. Наконец, аналогию паре из Мыншункура составляют конь и кобылица на навершии ножа из Сеймы [Бадер, 1970, рис.52]. Лошади трактованы одинаково: имеют большую поднятую голову с густой подстриженной стоячей гривой и выступающей вперед челкой, обвислый живот, толстые короткие ноги и пышный длинный хвост. Их вид определяли как дикую лошадь Пржевальского [Бадер, 1970, с.104; Кирюшин, 1987, с.117]. Но лошади домашние, что доказывается наличием узды у кобылицы из Сеймы и коня из Ростовки. Судя по экстерьеру, они принадлежат к древней киргизской породе, обитающей ныне в Семиречье и Восточном Казахстане и являющейся предком современных лошадей монгольских пород [Соколов, 1959]. В древности они распространялись из азиатских степей до Китая и Японии.

На двух однолезвийных ножах с Алтая (из могильника елунинской культуры Елунино на Оби [Кирюшин, 1987, с.101,117, рис.2,4] и из Усть-Мута [Пяткин, Миклашевич, 1990, рис.1, 2]) изображены, видимо, не лошади, а куланы — джигетаи, обитающие ныне в Средней и Центральной Азии, а в древности занимавшие всю евразийскую степь от Украины до Монголии, а также Закавказье и Переднюю Азию, либо тарпаны (лошадь Гмелина), широко распространенные в степи и сохранявшиеся от Украины до Центральной Азии вплоть до XVIII в. [Паллас, 1786, с.82, 83]. И те, и другие отличаются от лошади мас-

сивностью, большой лобастой головой, короткой стоячей гривой без челки и длинными острыми ушами [Соколов, 1959]. Именно эти особенности подчеркнуты древними алтайскими мастерами.

Второй по численности образ в пластике — это дикие каменные бараны — аргали и горные козлы. Ареал этих животных включает восточные районы Средней Азии, Казахстан и Алтай. Бараны украшают навершия кинжала из II Каракольского клада [Винник, Кузьмина, 1981, рис.1] и однолезвийного ножа из Турбина [Бадер, 1964, с.115-123, рис.113]. Горный козел помещен на кельте из Ростовки в Прииртышье [Матющенко, Ложникова, 1969, табл.У1].

Выразительные фрагменты изображений двугорбых верблюдов - бактрианов, ареал которых включал весь Казахстан, Среднюю и Центральную Азию, происходят из Прииртышья [Мошинская, 1976, с.70, 72, рис.12] с реки Кусак Джезказганской области [Маргулан, 1979, с.232, рис.214] и с андроновского поселения раннекожумбердинского типа Ушкатта II в Приуралье [Кузьмина, 19626, рис.3, 4; 1963а, с.38-46] (рис. 55, 8, 9).

Стилизованные фигурки птиц венчают втулку копья с конями из Джетыгыра в Северном Казахстане [Мазниченко, 1986, с.152—154]. Хищное животное — видимо, тигр или горный барс — обитатели Семиречья, Восточного Казахстана и Алтая — заменяет ушко на втулке копья с вильчатым стержнем, найденного в Прииртышье, к югу от Омска [Черных, Кузьминых, 1989, с.67, рис. 31, 1]. Еще одно схематизированное изображение в камне неопределимого до вида животного хранилось в музее в Алма-Ате [Мошинская, 1976, с.70].

Таким образом, анализ пластики, происходящей с территории андроновской общности, показывает:

1. Ряд изображений помещен на ножах (Джумба, Елунино, Усть-Мут, Рос-

товка, Турбино, Сейма), принадлежащих к единому типу: это выгнуто-обушко

вые массивные литые изделия с выступающим заостренным на конце лезвием,

утолщенным обушком и фигурной рукоятью;

2. Несмотря на различие материалов (бронза, камень и глина), стилистиче

ская манера едина, особенно строго канонизированы изображения лошадей;

3. Подавляющее большинство предметов происходит из Восточного Казах

стана, Семиречья и Алтая;

4. Репертуар мастеров ограничен несколькими видами местной фауны: до

машний конь киргизской породы, кулан, двугорбый верблюд, горный баран,

горный козел и хищник (барс или тигр);

5. Голова верблюда из Омского музея изготовлена из кварцевого песчаника,

происходящего из Северо-Восточного Казахстана [Мошинская, 1976, с.72].

Это позволяет сделать вывод, что появление подобных образов за границами очерченного ареала свидетельствует об импорте из Семиреченско-Восточнока-захстанского региона, что побуждает вернуться к вопросу о происхождении сейминско-турбинских бронз.

Еще О.Н.Бадер [1971,с.98—103] отметил, что виды животных на сейминском и турбинском ножах представляют фауну аепей и гор Средней и Центральной Азии. В.И.Мошинская [1976, с.69—79, 109], анализируя скульптуру Урала и Западной Сибири, датировала ряд образцов эпохой бронзы и поддержала мысль

о производстве сейминских изделий в Прииртышье, сопоставив последние с пластикой поселения Самусь IV [Мошинская, 1976, с.58—60], содержащего металл сейминского типа. А.А.Формозов [1976, с.5—7] в предисловий к ее работе подчеркнул отличие господствующих зооморфных образов в охотничьей, лесной и скотоводческой, степной зонах, связав последние с изобразительным творчеством окуневской культуры и видя ее влияние в Самусе и Ростовке. Изображение горного козла на кельте из Ростовки дало основание В.И.Матю-щенко [Матющенко, Ложникова, 1969] поставить вопрос о южном, алтайском, происхождении металлургии Ростовки, что было принято М.Ф.Косаревым [1974, с.115]. Комплекс II Каракольского клада позволил нам с Д.Ф.Винником [Винник, Кузьмина, 1981] отказаться от господствовавшего предположения о связи однолезвийных выгнуто-обушковых ножей с карасукскими [Артамонов, 1973, с.86], а показать их близость к семиреченским и восточноказахстанским прототипам и искать в этом регионе центр производства сейминско-турбинских бронз.

Основываясь на других данных — анализе металла, Е.Н.Черных еще в 1970 г. [с.155—173] сделал вывод о восточной рудной базе I группы сейминских бронз, что получило подтверждение при дальнейших его исследованиях с С.В.Кузьминых [1989, с.270]. Авторы видят два источника формирования этого транскультурного феномена: алтайский (Елунино, Канай, Усть-Буконь) степных металлургов-всадников и таежный восточносибирский (Глазково) лесных охотников камне- и косторезов. Н.Л.Леонтьев [1975] сопоставил восточнока-захстанские жезлы с головой коня с каменными жезлами, увенчанными головами быка, барана, лося и медведя, происходящими из Минусинской котловины, Тувы и Монголии, датировал их не ранее II тыс. до н.э. и отнес к культурам окуневского круга.

Б.Н.Пяткин и Е.Ф.Миклашевич [1990, с.150-152] вслед за А.А.Формозовым относят к окуневской культуре весь суммированный ими круг зоо- и антропоморфных образов. Сделанное ими сопоставление изображении лошадей в особой стилистической манере в пластике и на петроглифах Семиречья, Восточного, и частично Центрального Казахстана, представляется весьма убедительным. Однако окуневская атрибуция недостаточно обоснована.

Каково же происхождение этого художественного стиля? Как уже говорилось, основные находки происходят из Семиречья и Восточного Казахстана — центра добычи олова для производства бронзы, масштабы разработок которого были огромны.

В этом же районе выявляются прототипы специфичных для сейминско-тур-бинской металлургии выгнуто-обушковых ножей и копий с вильчатым стержнем, которые закономерно возводить к архаичному копью с Семипалатинских Дюн с листовидным без ребра пером и тремя ребрами жесткости, функционально обусловленными и служившими для повышения прочности свернутой втулки [Черников, 1960, табл. ILXII, 1].

Нет нужды выводить из Забайкалья типы сейминских каменных и костяных стрел: они широко распространены на всей андроновской территории. Что касается нефрита, то его месторождения есть на Тянь-Шане, Памире и в Восточ-

ном Туркестане. На тех же рудниках добывается лазурит. Вероятное — не восточное, а южное происхождение сейминских каменных украшений доказывается тем, что в могиле 9 могильника Канай в Восточном Казахстане найдена бусина из светло-зеленого камня, в могилах 3 и 7 — пастовые сегментированные цилиндрические бусы [Черников, i960, с.32, 34, табл.Х1Х, 3, 4, ХХб], в Ростовке — бусы из зеленого и белого нефрита, в могильнике Сопка-И — крестовидные бирюзовые бусы, бирюзовые бусины найдены во многих петровских могильниках — и все они по типам аналогичны среднеазиатским времени На-мазга V и VI [Кузьмина, 1988в, с.51, 52; Зданович, 1988, с. 138].

На юге Средней Азии существовала непрерывная традиция презентации животных в пластике в IV—II тыс. до н.э. Особенно выразительны металлические булавки Южной Туркмении и Бактрии с навершиями в виде головок или фигурок быка, коровы с теленком, козла, горного барана, птицы, а также композиции, включающие фигуру человека [Кузьмина, 1966, с.80—82, табл.ХУ1; Сарианиди, 1977, с.83, 85, рис.43, 44; Аскаров, 1977, табл.1, VI, 5, 6]. Самая северо-восточная находка такого типа происходит из Хакского клада в Фергане—в непосредственной близости от Семиречья. Существенно в этой связи мнение В.Г.Шкоды [1992] о стилистическом сходстве фигурки с реки Атбасарка и антропоморфного изображения на каменном сосуде с поселения Саразм под Самаркандом, демонстрирующем контакты пастушеского населения с южными земледельцами.

Таким образом, можно полагать, что зарождение пластики в степях стимулировали южные контакты бронзолитейщиков Семиречья и Восточного Казахстана, поставлявших земледельцам олово или бронзу, что доказывается появлением в Туркмении и особенно в Бактрии во II тыс. до н.э., наряду с традиционными мышьяковистыми, и оловянистых сплавов [Кузьмина, 1966, с.91; Аскаров, 1977, с.123, 124], и готовых бронзовых изделий андроновского типа (рис. 53).

Какова же культурная принадлежность создателей этого искусства и всего сейминско-турбинского комплекса?

С.С.Черников [1960, рис.21, табл.Х1У, 5] отнес восточноказахстанские находки к андроновской культуре.

Сегодня аргументами в пользу андроновской атрибуции являются:

1. Отсутствие на данной территории в сейминскую эпоху памятников оку-

невской или иной культуры, кроме андроновской федоровского типа;

2. Вероятная генетическая связь федоровского населения Восточного Казах

стана с предшествующим (не окуневским), представленным в разрушенном

могильнике Усть-Буконь (где выявлена федоровская циста и горшки с округ

лым плечом с архаичным зональным горизонтальным елочным узором и вдав-

лениями [Черников, 1960, с.16, 17, табл.У1, 1, 2]) и в могильнике Канай, для

которого типично сочетание архаичных слабопрофилированных сосудов с зо

нальным орнаментом (сопоставимых с усть-буконьскими и в известной мере —

с самусьскими) с типично федоровскими горшками с округлым плечом, орна

ментированными гребенчатым штампом, в том числе — косыми треугольниками

[Черников, I960, табл.Х1Х, 3, 5];

3. Найденные черепа из архаичной по обряду могилы 9, содержащей внутри

ограды два вытянутых с поднятыми коленями погребения с охрой, принадлежат

андроновскому типу [Гинзбург, 1956, с.239]. На поселении — федоровская по

суда, только некоторые фрагменты сохраняют энеолитические традиции [Чер

ников, 1960, табл-XVII, XVIII];

4. Решающее же значение имеет находка в Семиречье в могильнике мык-

шункур височного кольца с двумя стоящими лошадками, аналогичными лоша

дям на ноже из Сеймы. Могильник относится к числу ранних семиреченских

памятников, по конструкции могил (цисты) и горшкам с округлым плечом и

поддоном сопоставимых с федоровскими Восточного Казахстана [Карабаспако-

ва, 1991, с.14].

Форма височного кольца специфична для федоровских могильников [Комарова, 1962, с.66; Аванесова, 1975в, рис.2; 1991]. Ареал литых обернутых золотой фольгой колец включает Северный Казахстан (Боровое) и Приобье (Пригородное, Волчиха, Кытманово, Вахрушево, Красный Яр и Преображенка).

Таким образом, устанавливается, что изобретение оловянистых бронз, бывшее важнейшей инновацией эпохи бронзы, привело к возвышению андронов-ского федоровского населения, жившего в районе месторождений касситерита—в Восточном Казахстане и Семиречье, стимулировало быстрый рост здесь бронзолитейного производства и создание новых типов бронзовых изделий (копий с вильчатым стержнем, однолезвийных выгнуто-обушковых ножей, литых трубчатых височных колец и др.).

Богатые залежи касситерита обусловили активизацию контактов раннефедо-ровских племен с соседями. На юг они отправляли олово или бронзу в слитках. Под воздействием образцов зооморфной и антропоморфной пластики южных земледельцев (вероятно, через посредство соседней Ферганы) в степях сформировалось самобытное изобразительное искусство.

Основной же поток продукции федоровских металлургов шел из Семиречья и Восточного Казахстана на север. Отправлялось не сырье, а готовые изделия, что и обусловило их сходство на огромной территории Евразии. Главной торговой магистралью был Иртыш, что объясняет концентрацию в Прииртышье большого числа находок и появление таких памятников, как Ростовка и Чер-ноозерье. С Иртыша по границе леса и степи вещи передавались далее на запад — вплоть до Урала (Турбино) и Волги (Сейма).

Другая часть экспорта шла на северо-восток (видимо, в обход Алтайского высокогорья), по Иртышу и далее через Кулундинскую и Барабинскую степи до предгорий Алтая, а оттуда на север по Оби до зоны тайги, где находится поселение Самусь IV.

То, что в Алтайском крае и предтаежной Сибири распространение сеймин-ской металлургии и искусства связано именно с андроновскими федоровскими племенами, подтверждается рядом фактов. На верхней Оби аборигенной культурой эпохи ранней бронзы была елунинская, датированная по С14 1610±30 г до н.э. и 1680+-75 г. до н.э. В могильниках этой культуры фиксируется одновременное распространение бронзовых изделии и зооморфной пластики сей-минского типа, ритуальных захоронений коня и спорадических трупосожжений

(Елунино, Комсомольский Мыс), причем в Елунине и Цыганковой Сопке зафиксирована насильственная смерть в бою нескольких представителей местной культуры, антропологический тип которых отличается монголоидной примесью от западных пришельцев-европеоидов [Кирюшин, 1987, с.100-125].

В Барабинской степи В.И.Молодин выделил местную кротовскую культуру. Распространение сейминского металла и там связано с андроновским федоровским населением: в Преображенке III федоровские могилы прорезают кротов-ский слой и перекрыты ирменскими курганами, а в Сопке 2 федоровская керамика присутствует на кротовском памятнике [Молодин, 1977, с.64—68, табл. XI, VII]. Наконец, федоровские сосуды найдены на поселении Самусь IV, давшем литейные формы сейминского типа [Матющенко, 1973а, с.10,42, рис.6, 2].

Получив от федоровцев лошадь и металл, сибирские народы освоили брон-золитейное производство и позднее в богатых рудными источниками районах — прежде всего, на Алтае — сформировались местные металлургические очаги.

Из Южной Сибири через посредство северокитайских племен или из Семиречья через Синцзян попадали в Китай кони и колесницы, а также сейминские бронзы (вызывавшие местные подражания) и андроновские золотые височные кольца.

В андроновском изобразительном искусстве утвердилось несколько образов: конь, двугорбый верблюд, баран и козел. Те же персонажи популярны и на петроглифах. Датировка последних эпохой бронзы устанавливается на основании: 1. Стратиграфии и палимпсестов; 2. Находок плит с изображениями в могилах; 3. Выявления культурного слоя, связанного с петроглифами; 4. Смены стилей и сюжетов; 5. Сходства изображений на камнях и датированных предметах материальной культуры; 6. Техники исполнения; 7. Пустынного загара [Формозов, 1950а; 1966; 1969; Бернштам, 1962; Кадырбаев, Марьяшев, 1977, с.151-162; Шер, 1980, с.170-176, Новгородова, 1981; 1989].

Семантика этих образов поддается надежной интерпретации на основе индоиранской мифологии, что было показано М.К.Кадырбаевым и А.Н.Марьяше-вым [1977], Я.А.Шером [1980] и автором [1963а; 1971а; 1977, 19866].

В индоиранской традиции находят объяснения образы коня, колесницы, колесницы с двумя возницами, которых можно считать близнецами Ашвинами, верблюда-бактриана, барана, сцены ритуальной пахоты, мифической битвы героев (рис. 34; 55,2; 56,3). Особый интерес представляют изображения солнце-ликого персонажа (рис. 55,1,3; 56) на петроглифах Саймалы-Таш и Тамгала. В них можно видеть образ древнейшего индоиранского Митры - бога солнца, к имени которого восходит название солнца в парфянском языке. Другая функция бога — блюститель договора [Gershevitch, 1959]: «Митра, не смыкая очей, озирает людей» [Ригведа, III, 59,1, 4]; он представляется то с одним глазом — солнцем, то в!Михр Яште" [X] в Авесте он носит эпитет «тысячеглазый». Солярный персонаж на спине быка, вероятно, воплощает космогонический миф о принесении Митрой в жертву первородного быка. Это позволяет считать Саймалы-Таш и Тамгалы святилищами.

Непротиворечивое раскрытие семантики ряда образов андроновского искус-

ства на основе индоиранской мифологии подтверждает правомерность индоиранской атрибуции андроновской общности.

Некоторые мифологические представления

Литература, посвященная идеологическим представлениям и ритуальной практике индоиранцев, поистине огромна. Для нашей темы существенно отметить лишь, что, во-первых, в мифологических представлениях, ритуальной практике, социальной структуре древнейших индийцев и иранцев сохраняется столь большая близость, в том числе — в лексике, что она полностью исключает возможность раннего разрыва индоиранской общности и сепаратного развития иранцев и индийцев, что делает неприемлемой гипотезу РХиршмана и заставляет Т.В.Гамкрелидзе и Вяч.Вс.Иванова предполагать уход скифов и саков из Ирана только в железном веке, обрекая их на непреодолимые трудности в решении проблем угорских связей. Во-вторых, еще Г.Ольденберг показал, что при всей генетической близости религиозные представления вед и Авесты весьма существенно отличаются, и в Авесте многие персонажи выступают в противоположной роли; в-третьих, что, наряду с маздаянистами Авесты и почитателями вед, были другие народы индоиранской языковой семьи, имевшие отличную религиозную практику — в частности, — вратья и другие упоминаемые в Махабхарате индоарийские, но не ведийские племена, что подтверждается и неортодоксальной мифологией кафиров, изученной недавно [Fussman, 1977]. Из этого следует, что мы вправе ожидать общности только в главной системе идеологических представлений отдельных индоиранских племен, религиозная практика которых в частностях и деталях отличалась у разных племен индоиранского континуума, уже распавшегося на прародине.

Главным в религиозной практике индоиранцев были принесение жертв (в том числе - заклание коня, быка и овцы) и культ предков, выражающийся в жертвоприношениях и в сооружении курганов. Общеиндоиранскими были слова «могила", «курган» [Bailey,1957]. В погребальном обряде индоиранцев большое значение имело принесение в жертву пищи и заклание животных. Погребения знати сопровождались принесением в жертву коня (Рв, X, 56). Судя по ведической традиции, индоиранцами практиковался как обряд трупосожжения, так и обряд трупоположения, с последующим возведением над могилой насыпи, а иногда - сооружением ограды [Мандельштам, 1968; Елизаренкова, 1972; Лит-винский, 1972; Генинг, 1977; Кузымина, 19856; 19866, там же — ссылки на тексты]. Вероятно, биритуальны были в древности и иранцы: о практике тру-поположений свидетельствует осуждение этого обряда в Ясне (65,8) и Видев-дате (3.41.6); на существование трупосожжения указывает этимология слова дахма. Большую роль при совершении погребения играл огонь, что нашло отражение в гимнах Ригведы, обращенных к богу огня Агни. Огонь был главным проводником жертвоприношений и посредником между миром людей и богов. Это представление отразилось и в развитом культе очага, как в ведической, так и в авестийской традиции [Hertel, 1925].

Этой картине культура земледельцев индо-переднеазиатского региона II тыс.

до н.э. не отвечает. Там в храмах совершаются возлияния и жертвоприношения предметов и изредка — мелкого рогатого скота, заклания коней не известны. Погребения устраиваются под полами домов, изредка — в грунтовых могильниках; курганы, кромлехи, стелы, деревянные домовины не характерны.

Напротив, в культуре евразийских степей типичны: подкурганный обряд захоронения, сруб в могиле, обряд жертвенного заклания коня, быка, барана на погребении или тризне: погребение воинов с конями и колесницами; жертвоприношения животных на различных церемониях.

Эти признаки характерны для ряда культур степей II тыс. до н.э. А.М.Мандельштам продемонстрировал некоторые специфические схождения обряда бишкентской культуры с индоарийским и показал их связь с андроновскими. К числу специфических индоарийско-андроновских соответствий относятся сооружение круглой или прямоугольной ограды и домовины внутри могилы из камня или дерева, ориентировка умершего при ингумации головой на запад, лицом к югу — в сторону царства мертвых и, главное, — кремация [Gonda, 1962; Tiwari, 1979]. Схождение индоарийского обряда с андроновским и, в особенности - федоровским, носит системный характер, касаясь не единичных, а всей суммы признаков. Таким образом, анализ погребального обряда носителей нескольких археологических культур евразийских степей подтверждает гипотезу о локализации индоиранской прародины в этой зоне. Специфические -причем комплексные — соответствия с индоарийским бишкентского и андроновского, особенно — федоровского обряда, намекают на возможность связи именно этих групп индоиранского континуума с индоариями.

Такое предположение подтверждается свидетельствами о социальной стратификации андроновского общества в свете данных индоиранской традиции [Смирнов, Кузьмина, 1977; Кузьмина, 19856; 19866]. Анализ терминов Ригведы и Авесты показывает, что в обществе индоиранцев выделились три социальные группы [Benveniste, 1932; 1938; Дьяконов М., 1954; 1961; Иванов, Топоров, 1960; ИТН; Бонгард-Левин, Ильин, 1969; Грантовский, 1970]: жрецы, воины и рядовые общинники. Общинник назывался в Ригведе vaisya, в Авесте - vastrya fsuynat. Производным от этого словом в сасанидском Иране именовали крестьян-земледельцев, но его дословный перевод - «доставляющий траву скоту». Авестийское vastrya родственно хеттскому westara. — «пастух» [Иванов, 1957]. Воин в Авесте обозначался термином ratаestar, т.е. «стоящий на колеснице». Этот термин был известен и индийцам, хотя они чаще употребляли ksatriya — «наделенный могуществом воин» и rajaniya — «царственный». По тексту Шатапатха Брахманы (V, III, 5) инсигния кшатрия - лук; по Айтарея Брахмане это колесница, доспех, лук и стрелы (VII, 19). Такие наборы представлены в раннесрубных и раннеандроновских могильниках, что позволяет непротиворечиво интерпретировать этот факт в свете данных индоиранской традиции, что служит еще одним независимым методом верификации.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный в соответствии с предложенной методикой комплексный анализ материальной культуры племен андроновской общности, рассмотренной на широком синхронном и диахронном фоне археологических культур с привлечением письменных источников, лингвистических, антропологических и этнографических данных по культуре индоиранских народов, и последующая верификация полученных выводов, осуществленная независимо разными методами (1. Установлением времени и направления путей миграции; 2. Анализом антропологических материалов; 3. Изучением индоиранской традиции о прародине; 4. Сопоставлением свидетельств о контактах с носителями финно-угорской и греческой речи; 5. Совмещением археологической карты с картой топонимов; 6. Выявлением непротиворечивости интерпретации реконструированных по произведениям искусства и археологическим материалам идеологических представлений и ритуалов в свете индоиранской традиции) позволяют сделать следующие заключения.

1. Ретроспективным методом устанавливается преемственность андроновской культуры со сменяющей ее в VIII в. до н.э. культурой ираноязычных савроматов и саков, прослеживаемая не по отдельным элементам комплекса, а по совокупности признаков, как обусловленных принадлежностью к единому хозяйственно-культурному типу (что определяет сходство орудий труда, состав стада, отчасти тип жилища), так и этнически значимых признаков, не связанных со сферой материального производства и поэтому несущих особенно важную информацию об этнической преемственности (технология изготовления керамики, костюм, типы украшений, круг почитаемых животных, реконструируемый по ритуальным захоронениям и образам в искусстве, отражающим общность мифологических представлений и сохранение функционально не обусловленных традиций в производстве). Показательна генетическая связь специфического набора вооружения (копья, стрелы) и конского доспеха. Генетическая преемственность населения степей подтверждается данными антропологии. Это

Бронзовый церемониальный топор с головой коня. Бактрия, случайная находка.

Бронзовый церемониальный топор с головой коня. Бактрия, случайная находка.

дает основание подтвердить вывод предшествующих исследователей и признать саков и савроматов прямыми потомками андроновских племен и, тем самым, считать правомерной иранскую или индоиранскую атрибуцию андроновской общности.

2. Андроновские традиции выявляются в культуре современных иранских,

индийских и реликтовых племен (тип большого дома в Осетии, Гиндукуше и

Индостане, тип легких жилищ кочевников Ирана, техника ручного гончарства

на Памире и Гиндукуше, костюм). Прослеживается преемственность антропо

логического типа некоторых групп населения. Это подтверждает правомерность

индоиранской атрибуции андроновской общности.

3. Предпринятый комплексный анализ материалов всего андроновского аре

ала и реконструкция на его основе хозяйственно-культурного типа как целост

ной системы позволяют отнести его к центральноевразийской зоне и отметить

наибольшую близость с хозяйственно-культурным типом пастушеских культур

евразийских степей, в первую очередь — срубной, и принципиальное отличие

от хозяйственно-культурного типа индо-переднеазиатской зоны, прослеживае

мое в способах земледелия, форме скотоводства и составе стада, характере

производства, типах поселений и жилищ, костюме и др. В андроновском и

срубном ареале в XVII—IX в. до н.э. не отмечается не только массовых мигра

ций, но и никаких определяющих культурных воздействий со стороны цивили

заций второго порядка Ирана и юга Средней Азии.

4. Методом совмещения установлено, что хозяйственно-культурный тип

древних индоиранцев, реконструированный по данным письменных источников,

исторической традиции, лингвистическим и этнографическим материалам, не

совместим с индо-переднеазиатской зоной и находит соответствия в централь

ноевразийской зоне - в кругу пастушеских культур евразийских степей по типу

комплексного хозяйства с доминантой скотоводства, составу стада (конь, бык,

овца), характеру производства (домашний промысел, отсутствие специализиро

ванного дифференцированного ремесла, ручное гончарство без помощи круга);

по типу жилищ (долговременное каркасно-столбовое с коньковой кровлей и

легкое - протоюрта); по костюму, не соответствующему экологическим усло

виям Индии и Ирана и не имеющему там истоков, в то время как генезис

каждой категории прослеживается в южнорусских степях с эпохи энеолита.

Системный характер связей, устанавливаемый не по единичным элементам, а

по сумме взаимосвязанных культурно определяющих признаков, дает твердые

основания связать происхождение индоиранских этносов с культурами зоны

евразийских степей, прежде всего — андроновской и срубной, а также с родст

венными тазабагьябской и вахшской. Можно полагать, что они отражают этно

графические культуры различных племен индоиранской общности, уже распав

шейся на степной прародине задолго до начала миграции в Индию и Иран. По

данным Ригведы и Махабхараты известна многочисленность индоиранских пле

мен, сохранявших культурное своеобразие и диалекты.

5. Метод выявления культурных индикаторов — признаков, специфичных

только для данного этноса, позволил сделать следующий шаг и сопоставить

культуру индоиранцев, особенно индоариев, с андроновской. Важнейшими этническими индикаторами служат:

— отсутствие в составе стада свиньи;

— наличие двугорбого верблюда;

— особая роль коневодства;

— особая роль конных колесниц и их культ;

— технология изготовления трехчастных по высоте сосудов методом коль

цевого налепа;

— форма уникальных квадратных горшков;

— обряд трупосожжения.

Именно они подтверждают корректность атрибуции и позволяют подчеркнуть специфические схождения с индоарийскими некоторых признаков федоровского типа.

6. Процессы этногенеза в степях во II тыс. до н.э. носили характер авто

хтонного развития, интеграции и миграций, усилившихся в XVII—XVI в. до

н.э., видимо, в связи с появлением колесниц и бронзолитейного производства.

На западе андроновского ареала формируются памятники петровского типа в

результате воздействия западных культур: полтавкинской, абашевской, ката-

комбной, многоваликовой керамики; одновременно при участии тех же компо

нентов формируется срубная культурная общность.

7. С середины II тыс. до н.э. в андроновском ареале интенсивно идут про

цессы ассимиляции и интеграции алакульских племен, генетически связанных

с петровскими, и федоровских, что приводит к консолидации андроновской

общности. В третьей четверти II тыс. до н.э. идет расселение из Казахстана

групп андроновского населения в Южную Сибирь и Среднюю Азию и посте

пенно происходит освоение скотоводами новых экологических ниш: высокого

рий Тянь-Шаня и Памира и среднеазиатских пустынь.

8. Движения населения в степях были обусловлены спецификой скотовод

ческого хозяйства, требовавшего смены пастбищ каждый 20—25 лет, а при

увеличении поголовья — расширения угодий, что привело к более прогрессив

ной яйлажной, а затем кочевой форме. Предпосылками освоения новых терри

торий явились медленно создававшиеся с III тыс. до н.э. в результате законо

мерного развития пастушеской экономики необходимые условия: состав стада,

пригодный для передвижений в пустыне и высокогорье; легкое жилище; транс

порт; определенные продукты питания (сыр, кумыс); удобный костюм; навыки

ориентации; изобретение колодцев. Комплекс этих условий создал возможность

миграции на юг, причины которой крылись в самом характере экстенсивного

скотоводства.

9. Проникновение на юг носителей различных индоиранских диалектов, ве

роятно, было длительным и разновременным процессом, не сопровождавшимся

массовой сменой аборигенного населения. Этот тип миграции в зону более

прогрессивного хозяйственно-культурного типа, при котором ремесленниками

остаются аборигены, а пришельцы усваивают культурный комплекс, приспособ

ленный к экологической нише, археологически фиксируется, прежде всего, из

менениями в духовной сфере и отдельными инновациями в материальной куль-

туре, служащими этническими индикаторами. Во второй половине II тыс. до н.э. на юге Средней Азии, в Бактрии и на севере Индостана такими инновациями служит появление: лепной керамики; деревянного дома с коньковой крышей; протоюрты; костюма, не имеющего истоков в местной культуре и экологически чуждого, а также культа коня, колесницы, верблюда, отраженных в искусстве и ритуале, и подкурганного обряда погребения. В конце II тыс. до н.э. на юге Средней Азии, а Иране и Афганистане распространяется керамика с технологически не обусловленной орнаментацией налепным валиком, всадни-чество, конское снаряжение и культ коня. Их появление на юге свидетельствует о приходе из азиатских степей нового населения, с которым и можно связать распространение различных индоиранских диалектов.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРИМЕЧАНИЯ

2015-10-16

2015-10-16 634

634