Я приступил к написанию этой книги на языке, который все еще не стал полностью моим собственным, не без некоторого колебания. По моему характеру и темпераменту мне естественнее дается более сжатая проза, нежели та, которая ожидается от полупопулярной книги. Но я последовал совету многих друзей, которые подталкивали меня к созданию этой книги, и двинулся вперед по двум причинам. Более отчетливой причиной было растущее понимание, что для того, чтобы внести вклад, ученому иногда требуется выйти за пределы формата узко распространяемых научных журналов. Более расплывчатой причиной была потребность воссоединить мои российскую и американскую жизни (ко времени написания этой книги они почти сравнялись по длительности) в едином личном интеллектуальном сюжете.

Я должен выразить благодарность многим людям. Оливеру Саксу, многолетнему близкому другу, — сама идея написать книгу для широкой аудитории, возможно, не возникла бы во мне без примера Оливера. Дмитрию Бугакову — за техническое редактирование, проверку фактов и ссылок, и за помощь в создании иллюстраций. Лоре Олбриттон, которая помогла в редактировании рукописи. Фионе Стивене из Издательства Оксфордского университета, которая помогла подготовить книгу к публикации. Сергею Князеву — за плодотворное обсуждение аналогий между мозгом и компьютерами. Владимиру и Кевину — за предоставленную мне возможность учиться на основе их заболеваний. Людям, названным в книге Тоби и Чарли, а также Лоуэллу Хандлеру и Шейну Фистелю за то, что они поделились своими жизненными историями и разрешили мне описать их в книге. Отцу Кевина — за разрешение написать о его сыне. Роберту Яконо, поделившемуся опытом цингулотомии. Питеру Фитцджеральду, Иде Багус Мадхе Адняна, Кейт Эдгар, Уэнди Джеймс, Льюису Лерману, Джею Левеллин-Керби, Гасу Норрису, Мартину Озеру, Питеру Лангу, Энн Венециано, и анонимным рецензентам Издательства Оксфордского университета — за ценные комментарии к рукописи. Брендону Коннорсу, Дэну Деметриаду, Камрану Фалахпуру, Эвиану Гордону и Константину Пио-Улски — за помощь в создании некоторых иллюстраций, используемых в этой книге. Моим пациентам, друзьям и знакомым, которые предоставили для моей работы информацию о своих жизнях, трагедиях и триумфах, и дали мне разрешение написать о них. Моим студентам, ставшим слушателями поневоле, перед которыми я смог отрепетировать куски этой книги. Конструкторам карманного компьютера Псион, которые позволили мне писать всю книгу «на ходу», во всяких немыслимых местах. Эта книга посвящена Александру Романовичу Лурии, который назвал лобные доли «органом цивилизации» и который оказал большее влияние на мою карьеру, чем я мог отдаленно себе представить, будучи его студентом.

Русский перевод и редактирование этой книги был поддержан Уэнди Джеймс и Фондом Крисос (Wendy James and The Chrisos Foundation), а также Фондом Науки и Образования Восток-Запад (The East-West Foundation for Science and Education). Издательство «Смысл» и автор им за это очень благодарны. Большое спасибо Семену Гоншореку за редакционные консультации. Огромное спасибо Наталье Корсаковой за ценные редакционные советы.

1. Введение

Я начал писать эту книгу, имея в виду широкую читательскую аудиторию. Но в середине пути профессионал во мне возобладал над популяризатором, и книга стала своего рода гибридом. Рискуя не угодить никому, я старался написать книгу, которая была бы привлекательной как для широкой публики, так и для профессионального читателя. Главы 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12 и эпилог носят менее технический характер и представляют общий интерес; они должны привлечь как широкую читательскую аудиторию, так и профессионалов. Главы 4, 5, 6, 7 и 8 носят несколько более технический характер, но, тем не менее, доступны неспециалистам. В них обсуждаются широкие вопросы когнитивной нейронауки, представляющие интерес для ученых и клиницистов, а также для широких кругов читателей, интересующихся тем, как работают мозг и мышление. Эта книга — не попытка энциклопедического, характерного для учебников, описания лобных долей. Скорее, это отчет о моем понимании различных центральных проблем когнитивной нейронауки, неотделимый от личного контекста, который привел меня к написанию об этом.

В этой книге я исследую ту часть вашего мозга, которая делает вас тем, кто вы есть, и определяет вашу самобытность, которая заключает в себе ваши влечения, ваши амбиции, вашу личность, вашу сущность: лобные доли мозга. Если повреждены другие части мозга, неврологическое заболевание может проявляться в потере речи, памяти, восприятия или движения. Однако сущность индивидуума, ядро личности, обычно остается не задетым. Все это меняется, если заболевание поражает лобные доли. То, что утрачивается в этом случае, уже не просто свойство вашей души. Это и есть ваша душа, ваша сущность, ваше Я. Лобные доли являются наиболее специфически человеческой из всех мозговых структур, и они играют решающую роль в успехе или неудаче человеческих начинаний.

«Ошибка Декарта», как элегантно выразился Антонио Дамазио1, состояла в убеждении, что душа имеет свою собственную жизнь, независимую от тела. Сегодня образованное общество более не верит в картезианский дуализм тела и души, но мы только постепенно расстаемся с остатками старой ошибочной концепции. Сегодня мало кто из образованных людей, независимо от того, насколько они незнакомы с нейробиологией, сомневается в том, что язык, движение, восприятие, память, — все они как-то локализованы в мозге. Однако амбиции, влечения, предвидения, озарения — свойства, которые определяют личность и сущность человека, — до сегодняшнего дня рассматриваются многими как, скажем, «внечерепные», как если бы они были атрибутами нашей одежды, а не нашей биологии. Эти ускользающие человеческие качества также контролируются мозгом, и, в частности, лобными долями. Префронтальная кора головного мозга находится сегодня в фокусе нейронаучного исследования; однако неспециалистам это большей частью неизвестно.

Лобные доли реализуют высшие и сложнейшие функции мозга, так называемые управляющие функции. Они связаны с интенциональностью, целенаправленностью и принятием сложных решений. Они достигают значительного развития только у людей; можно сказать, что они делают нас людьми. Вся человеческая эволюция получила название «эпохи лобных долей». Мой учитель Александр Лурия называл лобные доли «органом цивилизации».

Это книга о лидерстве. Лобные доли являются для мозга тем, чем является дирижер для оркестра, генерал для армии, главный управляющий для корпорации. Они координируют и ведут другие нейронные структуры в согласованном действии. Лобные доли — это командный пункт мозга. Мы изучим проявления роли лидерства в различных аспектах человеческого общества — и в мозге.

Эта книга о мотивации, инициативе и прозорливости. Мотивация, инициатива, предвидение, а также ясное представление о своих целях являются центральными для успеха в любой сфере жизни. Вы узнаете, как все эти предпосылки успеха контролируются лобными долями. Книга также расскажет вам, каким образом даже незначительное повреждение лобных долей приводит к апатии, инертности и безразличию.

Эта книга о познании себя и других. Наша способность воплощать свои цели зависит от нашей способности критически оценивать собственные действия и действия окружающих нас людей. Эта способность основывается на лобных долях. Повреждение лобных долей порождает катастрофическую слепоту в суждениях.

Эта книга о таланте и успехе. Мы без труда распознаем литературный талант, музыкальный талант, спортивный талант. Но в таком сложном обществе как наше на передний план выступает талант другого рода — талант лидерства. Из всех форм таланта способность вести за собой, заставлять других людей объединяться вокруг себя является наиболее загадочной и наиболее глубокой. В человеческой истории талант лидерства сильнее всего влиял на судьбы других людей и на личный успех. Эта книга выдвигает на первый план тесные отношения между лидерством и лобными долями. Разумеется, обратной стороной медали является то, что неполноценность функции лобных долей особенно пагубна для человека. Поэтому эта книга и о поражении.

Эта книга о творчестве. Интеллект и творчество неразделимы, но это не одно и то же. Каждый из нас знал людей ярких, интеллигентных, думающих, — и бесплодных. Творчество требует способности схватывать новизну. Мы изучим решающую роль лобных долей в работе с новизной.

Эта книга о мужчинах и женщинах. Специалисты по нейронауке только сейчас начали изучать то, что «человеку с улицы» всегда было понятно, — что мужчины и женщины различаются. Мужчины и женщины по-разному подходят к вещам, имеют различные когнитивные стили. Мы изучим, как эти различия в когнитивных стилях отражают гендерные различия в лобных долях.

Эта книга об обществе и истории. Все сложные системы имеют некоторые общие признаки, и изучая одну из таких систем, мы изучаем и другие. Мы рассмотрим аналогии между эволюцией мозга и развитием сложных общественных структур, и извлечем некоторые уроки для нашего собственного общества.

Эта книга о социальной зрелости и социальной ответственности. Лобные доли определяют нас как социальных существ. И то, что биологическая зрелость лобных долей наступает в возрасте, который кодифицируется в практически всех развитых культурах как начало взрослости, — более чем просто совпадение. Но слабое развитие или повреждение лобных долей может породить поведение, лишенное социальных ограничений или чувства ответственности. Мы обсудим, как дисфункция лобных долей может способствовать криминальному поведению.

Эта книга о когнитивном развитии и обучении. Лобные доли имеют решающее значение для любого успешного процесса обучения, для мотивации и внимания. Сегодня мы все больше узнаем о сложных синдромах, затрагивающих и детей, и взрослых, — синдроме дефицита внимания (СДВ) и синдроме дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ)2. Эта книга описывает, как СДВ и СДВГ вызываются тончайшей дисфункцией лобных долей и проводящих путей, соединяющих их с другими частями мозга.

Эта книга о старении. По мере старения нас все более беспокоит наша умственная компетентность. В нашем обществе растет обеспокоенность ослаблением когнитивных функций в старости, все говорят о потере памяти, но никто не говорит о потере управляющих функций. Эта книга рассказывает вам, насколько уязвимы лобные доли при болезни Альцгеймера и других деменциях.

Эта книга о неврологических и психиатрических заболеваниях. Лобные доли исключительно хрупки. Современные исследования показали, что дисфункция лобных долей — сердцевина разрушительных расстройств, таких как шизофрения или черепная травма. Лобные доли также вносят вклад в синдром Туретта и обсессивно-компульсивное расстройство.

Эта книга об укреплении ваших познавательных функций и защите вашей душевной жизни от угасания. Современная нейронаука сейчас только начинает заниматься этими вопросами. Некоторые из новейших идей и подходов рассматриваются здесь.

Но прежде всего эта книга о мозге, таинственном органе, который является частью нас, который делает нас теми, кто мы есть, который наделяет нас нашими способностями и обременяет нас нашими слабостями. Это микрокосм, это наш последний рубеж. В процессе написания этой книги я не пытался быть бесстрастно энциклопедичным. Я, скорее, стремился представить отчетливо личную, оригинальную и временами спорную точку зрения на некоторые области нейропсихологии и когнитивной нейронауки. Хотя многие из этих взглядов были опубликованы ранее в научных журналах, они не обязательно представляют доминирующее мнение в этой области, и многие из них остаются явно пристрастными, спорными, лично моими.

И наконец, эта книга о людях: о моих пациентах, моих друзьях и моих учителях, кто различными путями и по обе стороны железного занавеса помогал оформить мои интересы и мою карьеру, сделав таким образом возможной эту книгу. Эта книга посвящена Александру Романовичу Лурии, великому нейропсихологу, чье наследие наполнило и сформировало данную область исследования, как ничье другое. Как я упоминал о нем в разных местах, он был, в разные времена, «моим профессором, моим учителем, моим другом и моим тираном»3. Наши отношения были близкими и сложными. В главе 2 вы прочтете очень личный рассказ об одном из крупнейших психологов нашего времени и об исключительно трудном контексте, в котором он работал.

Один из моих приятелей заметил, сжато и по существу: «Мозг поразителен!». Среди интеллектуальных, квазиинтеллектуальных и псевдоинтеллектуальных увлечений, широкий интерес к мозгу достигает сегодня высшей степени. Он разделяется просвещенной публикой, движимой искренним любопытством относительно «последнего рубежа науки»; родителями, стремящимися к успеху своих детей и опасающимися их неудач; и ненасытными бэби-бумерами [2], намеренными всегда оставаться у руля, но приближающимися к тому возрасту, когда катастрофический умственный спад становится статистической возможностью. Для утоления этого беспрецедентного интереса было написано множество популярных книг о памяти, языке, внимании, эмоциях, полушариях мозга и тому подобных вещах. Невероятно, но одну часть мозга этот жанр полностью проигнорировал: лобные доли. Эта книга была написана, чтобы заполнить этот пробел.

Просвещенная публика освобождается от наивного картезианского заблуждения, что тело бренно, а душа вечна. По мере того, как мы живем дольше, становимся образованнее и движемся вперед скорее благодаря нашему мозгу, чем нашим мускулам, мы все более заинтересованы в нашей душе и все более обеспокоены ее утратой.

Поглощенность болезнями, столь характерная для нашего эгоцентрического общества, породила сложный клубок реальности, невроза и вины, с оттенками Судного дня. Никогда не удаляясь слишком далеко от центра нашего коллективного сознания, эта озабоченность обычно фокусируется на одном заболевании, которое воплощает все наши страхи и становится таким образом, по словам Сьюзан Зонтаг4, метафорой. Таким заболеванием был рак, затем синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). По мере того, как шоковый эффект и новизна метафоры стираются, а знакомство порождает (иллюзорное) чувство безопасности, возникает новый фокус. В 1990-е годы, объявленные Национальными Институтами Здоровья «десятилетием мозга», слабоумие стало таким фокусом внимания. Так как с возрастом слабоумие поражает значительную часть населения, эта озабоченность по сути своей рациональна, но, как и большинство интеллектуальных мод, она имеет невротические оттенки.

Как и свойственно любому движению, озабоченность слабоумием приобрела свою собственную метафору, так сказать, метафору внутри метафоры. Именем этой метафоры стала «память». В информационном обществе, наполненном стареющими бэби-бумерами, налицо растущая озабоченность предотвращением надвигающегося когнитивного спада и увеличением когнитивного благополучия. Клиники, занимающиеся памятью, и пищевые добавки, усиливающие память, процветают. Большинство журналов наполнены информацией о свойствах памяти. «Память» стала кодовым именем для возникшего движения за сохранение психики в форме и возникшей озабоченности потерей ума, слабоумием.

Но познавательная деятельность состоит из многих элементов, и память является только одним из них. Память — один из многих аспектов разума, играющих центральную роль в нашем существовании. Ухудшение памяти — только одна из многих траекторий, на которых может быть утрачен разум, так же как болезнь Альцгеймера — только одна из до сих пор неизлечимых форм слабоумия, а СПИД — только одно из многих до сих пор неизлечимых летальных инфекционных заболеваний. Будучи несомненно хрупкой, память никоим образом не является ни единственным уязвимым и даже ни наиболее уязвимым аспектом разума, поэтому потеря памяти — отнюдь не единственный способ, которым может быть утрачен разум. Люди часто жалуются на ухудшение «памяти» из-за отсутствия лучшего или более точного термина, тогда как фактически их беспокоит ослабление совершенно другого аспекта познавательной деятельности.

Как показывает эта книга, никакая другая когнитивная утрата не приближается к утрате управляющих функций по степени разрушений, которые постигают в таком случае душу и личность. По мере нашего изучения заболеваний мозга мы обнаруживаем, что лобные доли особенно затронуты при слабоумии, шизофрении, травматических поражениях головы, синдроме дефицита внимания и целом ряде других расстройств. Управляющие функции затрагиваются в случаях слабоумия и чаще всего, и раньше всего.

Любые будущие попытки удлинить жизнь познавательных функций с помощью укрепляющей психику «когнотропной» фармакологии, когнитивных упражнений или другими средствами должны быть в особенной степени ориентированы на управляющие функции лобных долей.

Наконец, мы проведем широкие аналогии между развитием мозга и развитием других сложных систем, таких как цифровые вычислительные устройства и общество. Эти аналогии базируются на той предпосылке, что все сложные системы имеют определенные общие фундаментальные свойства и понимание одной сложной системы помогает в понимании других.

Я верю, что идеи понимаются лучше всего, когда они рассматриваются в контексте их возникновения. Поэтому дискуссии о различных областях когнитивной неврологии переплетаются с личными зарисовками о моих учителях, моих друзьях, обо мне и о временах, в которые я жил.

[2] Представители поколения «бэми-бума» — демографического взрыва, последовавшего за резким ростом благосостояния в США после второй мировой войны. — Примеч. ред.

2. Конец и начало: посвящение

Если не считать мелких огорчений, мы живем в милосердном мире, где погрешность ошибки обычно допустима в весьма благодатных пределах. Я всегда подозревал, что даже на высших уровнях власти принятие решений представляет собой довольно небрежный процесс. Но время от времени в жизни человека и в жизни общества возникают ситуации, которые не имеют допустимых пределов для ошибки. Эти критические ситуации требуют максимального проявления управляющих способностей того, кто принимает решения. В свои 55 лет я могу вспомнить только одну такую ситуацию в моей жизни. Для меня, тогда студента, изучавшего управляющие функции, этот опыт имел двойную значимость: и как личная драма, и как практическое исследование лобных долей — моих собственных — в работе.

Мой учитель, Александр Романович Лурия, и я были поглощены разговором, который неоднократно возникал между нами до этого. Мы шли от московской квартиры Лурии, поднимаясь по улице Фрунзе по направлению к Старому Арбату1. Мы продвигались осторожно, так как Лурия сломал ногу и у него появилась хромота, которая замедляла его обычно быструю ходьбу. Была ранняя весна, полдень, Москва оттаивала от холодной зимы и площадь все более заполнялась народом. Лурия имел столь внушительно профессорский вид в своем тяжелом, доходящем почти до земли кашемировом пальто с каракулевым воротником и соответствующей шапкой, что толпа расступалась перед ним.

Был 1972 год. Страна пережила годы сталинских убийств, войну, последующие сталинские убийства и незавершенную хрущевскую оттепель. Людей более не казнили за инакомыслие; их просто сажали в тюрьму. Доминирующим общественным настроением был уже не пронизывающий до костей страх, а унылая, смирившаяся, застойная безнадежность и безразличие, своего рода социальный ступор. Моему учителю было 70, мне было 25. Приближался конец моей аспирантуры, с перспективой после получения степени остаться преподавать на факультете. Мы говорили о моем будущем.

Как и по многим другим поводам до этого, Александр Романович говорил, что для меня наступило время вступления в партию — Партию, Коммунистическую Партию Советского Союза. Будучи сам членом партии, Лурия предложил мне свою рекомендацию и обещал договориться о второй рекомендации с Алексеем Николаевичем Леонтьевым, также прославленным психологом и нашим деканом в Московском университете, с которым в целом у меня были теплые отношения. Членство в партии было первой ступенькой советской элиты, обязательным шагом для любых серьезных устремлений в жизни. Подразумевалось, что членство в партии было непременным условием для любого карьерного продвижения в Советском Союзе.

Подразумевалось также, что, рекомендуя меня в партию, как Лурия, так и Леонтьев делали весьма великодушный жест. Я был евреем из Латвии, которая рассматривалась как ненадежная провинция, и «буржуазного» происхождения. Мой отец провел пять лет в ГУЛАГе как «враг народа». Я не соответствовал в точности советскому идеалу. Ручаясь за меня, Лурия и Леонтьев, два ведущих деятеля советской психологии, рисковали вызвать раздражение университетской партийной организации продвижением «еще одного еврея» в отфильтрованный слой советской научной элиты. Но они хотели сделать это, что означало их желание, чтобы я остался в университете в качестве ассистента. Оба защищали меня в различных ситуациях ранее, и они были готовы поддержать меня вновь.

Однако снова и снова я говорил Александру Романовичу, что не собираюсь вступать в партию. Много раз за последние несколько лет, когда Лурия поднимал эту тему, я уклонялся, обращая все в шутку, говоря, что я слишком молод, слишком незрел, еще не готов. Я не хотел открытого столкновения, и Лурия не вынуждал к этому. Но на этот раз он высказался категорически. И на этот раз я сказал, что не собираюсь вступать в партию, потому что не хочу.

Александр Романович Лурия был, вероятно, наиболее значительным психологом своего времени. Его многогранная карьера включала фундаментальные исследования, относящиеся к межкультурной психологии и психологии развития, большей частью в сотрудничестве с его учителем — Львом Семеновичем Выготским, одним из крупнейших психологов двадцатого столетия. Но именно его вклад в нейропсихологию принес ему подлинно международное признание. Повсеместно признанный в качестве отца-основателя нейропсихологии, он изучал мозговые механизмы языка, памяти и, разумеется, управляющих функций. Среди его современников никто не внес больший вклад в понимание сложного отношения между мозгом и познавательной деятельностью, чем Лурия, и он почитался по обе стороны Атлантики.

Родившийся в 1902 году в семье известного еврейского врача, он пережил культурные волнения начала века, бурные годы русской революции, гражданскую войну, сталинские чистки, вторую мировую войну, второй раунд сталинских чисток и, наконец, относительную оттепель. Он был свидетелем того, как имена его ближайших друзей и учителей, Льва Выготского и Николая Бернштейна, были смешаны с грязью, а дело их жизни запрещено государством. В различные моменты своей жизни он был на грани заключения в сталинский ГУЛАГ, но, в отличие от многих других советских интеллектуалов, не был в заключении. Его карьера была причудливым сочетанием интеллектуальной одиссеи, направляемой подлинным, естественным развертыванием научного поиска, и курса на выживание на советском идеологическом минном поле.

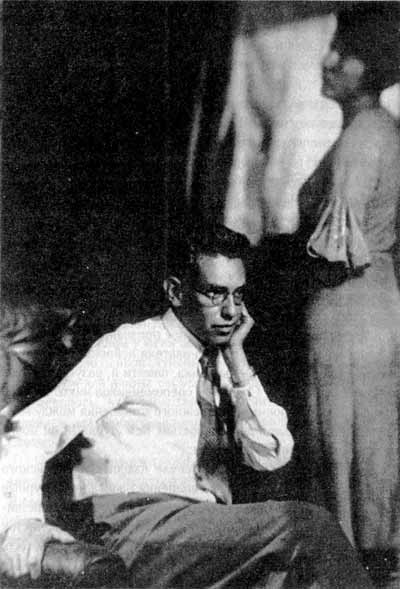

Александр Романович Лурия и его жена Лана Пименовна Лурия — оба немного старше 30 лет. (Автор благодарит доктора Елену Московичюте.)

Будучи родом с самой западной окраины советской империи, из прибалтийского города Риги, я вырос в «европейском» окружении. В отличие от семей моих московских друзей, поколение моих родителей выросло не под советской властью. У меня было некое чувство «европейской» культуры и «европейской» личности. Среди моих профессоров в Московском университете Лурия был одним из немногих отчетливо «европейских», и это была одна из черт, которые влекли меня к нему. Он был многоязычным, одаренным многими талантами «человеком мира», полностью ощущавший себя как дома в западной цивилизации.

Но он был также советским гражданином, привыкшим идти на компромиссы, чтобы выжить. Я подозревал, что в самой глубине его существа таился внутренний страх жестоких физических репрессий. Я знал других людей, подобных ему, — казалось, что скрытый страх оставался с ними навсегда, до самой их смерти, даже если обстоятельства менялись и для него в реальности уже не было оснований. Этот страх «цементировал» советский режим и, я полагаю, любой другой репрессивный режим, вплоть до его распада. Такая двойственность (с одной стороны, внутренняя интеллектуальная свобода, даже высокомерие, а с другой — повседневное приспособление) была довольно распространенным явлением среди советской интеллигенции. Я не осуждал членство Лурии в партии, но я и не уважал это членство, и это было источником постоянной амбивалентности в моем отношении к нему. Я как бы жалел его за это, — довольно странное чувство у студента по отношению к прославленному учителю.

Мои отношения с Александром Романовичем и его женой Ланой Пименовной, известным ученым-онкологом, были почти семейными. Добрые и великодушные люди, они имели привычку вводить своих помощников в свой семейный круг: приглашали их в свою московскую квартиру и на загородную дачу, брали с собой на художественные выставки. Самый младший из непосредственных помощников Лурии, я часто был объектом почти родительского надзора, простиравшегося от нахождения мне хорошего дантиста до напоминания почистить мои туфли. Как это обычно в жизни, мы иногда ссорились по незначительным поводам, но были очень близки.

Теперь, когда я недвусмысленно высказался, что не вступлю в партию, Лурия остановился на середине улицы. С оттенком смирения, но одновременно с окончательностью свершившегося факта он сказал: «Тогда, Коля (мое старое русское прозвище), я ничего не могу сделать для тебя». И все. Это могло быть крахом при другом наборе обстоятельств, но в тот день я чувствовал облегчение. Без ведома Лурии и почти всех остальных я уже решил покинуть Советский Союз. Делая членство в партии предварительным условием продолжения своего покровительства, он освободил меня от обязательства, которое я чувствовал по отношению к нему и которое могло служить препятствием для моего решения. После этого разговора последнее сомнение было устранено, и вопросом стало не «если», а «как».

Решение покинуть страну развивалось постепенно; мои мотивы были сложными. Я жил в условиях репрессивного режима. Но моя карьера на тот момент не встречала затруднений. Государство практиковало молчаливый антисемитизм; было известно, что существуют неписаные квоты в университетах, но тем не менее я учился в лучшем университете страны. Было известно, что в общем евреи не приветствовались в высшем слое советского общества, но я не сталкивался с антисемитизмом, направленным лично на меня. Большинство из моих близких друзей были русскими, и в моем непосредственном социальном окружении вопрос национальности просто не возникал. Я был окружен успешными евреями из поколения моих родителей, — значит, несмотря на негласные ограничения, карьера в Советском Союзе была возможна. Религиозная практика была ограничена и затруднена, но я вырос в нерелигиозной семье и это меня не заботило.

Большинство моих друзей понимало, что мы жили в обществе, которое не было ни свободным, ни изобильным. Несмотря на советскую показуху, существовало национальное ощущение неполноценности и ощущение того, что остальной мир был жизненнее, богаче возможностями. Мы были отрезаны от мира, железный занавес был ощутимой реальностью, и окружающий нас, более широкий мир манил. Я вырос в западной Риге и не боялся этого мира.

Политическая индоктринация начиналась в Советском Союзе практически с роддома. Но моя семья была небольшим очагом пассивного инакомыслия и я очень рано начал получать сильные дозы противоядия против официальной пропаганды. Мой отец был сослан в исправительно-трудовой лагерь, когда мне был один год. В мрачном анекдоте, ходившем в те дни по стране, двое заключенных разговаривают в лагере: «Сколько лет ты получил?» — «Двадцать». — «Что ты сделал?» — «Я поджег колхозную ферму. А что сделал ты?» — «Ничего». — «Какой срок ты получил?» — «Пятнадцать лет». — «Чушь. За ничего дают только десять лет».

Мой отец был приговорен к десяти годам ГУЛАГа в Западной Сибири. Его ссылка было частью того, что я называю «социоцидом» — систематическим уничтожением целых социальных групп: интеллигенции, людей, получивших образование за рубежом, бывшего зажиточного класса. Простая принадлежность к одной из этих групп уже помечала вас как объект для преследования. Мой отец был направлен в трудовой лагерь и в прихожей нашей квартиры моя мать держала два собранных небольших чемодана, один для нее и один для меня. Для «жен врагов народа» существовали свои трудовые лагеря, а для «детей врагов народа» — специальные приюты. Чемоданы стояли наготове во многих квартирах по всей стране. Агенты государства в штатском прибывали в черных машинах без опознавательных знаков («воронках») без предупреждения среди ночи, звонили в дверь и давали жертве 15 минут на сборы — чтобы забрать на 5, 10, 20 лет, или навсегда. Человек должен был быть готов.

Я рос, зная, что мой отец далеко, но не зная, где точно. Адрес на его письмах был просто «почтовый ящик», и ребенком я не переставал спрашивать, почему мой отец выбрал жизнь в ящике, вдалеке. Когда в марте 1953 года объявили о смерти Сталина, траурная музыка из репродукторов звучала по всему городу. Люди на улицах плакали. Моя мать поспешно тащила меня домой: она не могла сдержать радости и боялась выразить ее на людях. Моя мать всегда была политически откровенной, порой до безрассудства. Было опасно доверять даже своим собственным детям: поощрялось на своих родителей доносить — и некоторые делали это. Один из них, мальчик по имени Павлик Морозов, был национальным героем.

В течение нескольких месяцев многие узники ГУЛАГа были освобождены досрочно, в их числе и мой отец. Я вспоминаю, как моя мать упала в объятия худого как скелет незнакомца на железнодорожной платформе в Риге. Мне было шесть лет и я не помнил отца. И только тогда я узнал, что «ящик» был лагерем, и что это означало. Это было мое первое проникновение в истинную природу государства, в котором мы жили. Много лет спустя моя мать вспоминала, что тогда ее напугал мой резкий приступ гнева, когда я закричал: «Так вот что такое на самом деле Советский Союз!»

Вскоре жизнь вошла в нормальное русло. Вырастая, я не имел иллюзий относительно государства, в котором жил, и не был привязан к нему в патриотическом смысле. Более того, в определенном возрасте у меня развилось вполне отчетливое ощущение, что все мое советское существование было достойной сожаления случайностью рождения. Но на повседневном уровне я чувствовал себя вполне комфортно и «вошел в общее русло». Я был принят в Московский университет и был на пути присоединения к академической элите. Но постепенно росло понимание того, что нет будущего в Советском Союзе, так же как нет будущего для Советского Союза.

И теперь я стоял на середине Арбата, зная, что последний источник сомнений устранен. Экзистенциальному решению теперь требовалось исполнение. Попытка покинуть страну требовала замысловатого плана — без гарантии успеха. Чтобы выбраться, я должен быть перехитрить советское государство. Я знал, что моим лобным долям придется тяжело поработать в ближайшие месяцы.

«Рай для трудящихся» был спроектирован как мышеловка: войти в него было легче, чем из него выйти. Советские граждане не могли покидать страну по желанию даже временно. Разрешение выехать за границу в качестве туриста или по служебным обязанностям уже предполагало элитный статус. Семья целиком почти никогда не получала разрешения на совместное путешествие; всегда оставался заложник, чтобы предотвратить дезертирство. Эмиграция была еще более трудной. До середины семидесятых о ней практически ничего не было слышно. Затем, как следствие разрядки и под давлением Конгресса США, была разрешена ограниченная эмиграция евреев, направляющихся в Израиль. Лимитируя эмиграцию таким образом, власти надеялись, что прецедент будет ограничен. В действительности же, выехав из страны, евреи были свободны направляться куда угодно, и многие, включая меня, выбрали Соединенные Штаты. Это породило ироничную ситуацию в истории России: быть евреем стало в каком-то смысле преимуществом. Я был членом этого неожиданно «привилегированного» меньшинства. В этом уникальном сочетании обстоятельств мое еврейство предоставило мне нечто большее, чем стимул, — оно стало средством передвижения для попытки выбраться. Как это часто бывает в жизни, отношение между стремлением и возможностью оказалось несколько кружным.

Предстояло преодолеть множество барьеров. Советское государство было жестоко прагматичным. Чем выше оно оценивало индивидуума, тем труднее ему было получить разрешение покинуть страну Для выпускников элитных университетов шансы приближались к нулю. Как выпускник Московского государственного университета, этого Гарварда Востока, я был ценной собственностью государства. Люди, подобные мне, обычно не получали разрешения на эмиграцию. Рабовладельческая аналогия простиралась далее: даже если разрешение в принципе давалось, государство требовало выкуп, который определялся в зависимости от образовательного уровня человека. Мой выкуп был бы особенно непомерным.

Моя кандидатская диссертация была написана и переплетена; публичная защита была намечена через несколько месяцев. Было ясно, что я не мог подавать документы на выездную визу, все еще находясь в Московском университете. Каждый, подающий документы на получение выездной визы, мгновенно превращался в персону нон грата. Никто не разрешил бы мне защищать диссертацию при таких обстоятельствах. Я был бы немедленно исключен из университета.

Отложить подачу документов на выезд до завершения защиты представлялось логичным. Но, начав планировать свой побег, я понял, что научная степень поставит мои шансы под угрозу. Неохотно я пришел к заключению, что должен каким-то образом саботировать собственную защиту. В терминах работы лобных долей, это был крайний случай подавления порыва к немедленному удовлетворению. Я должен был пожертвовать тем, к чему я стремился несколько лет и что стало бы моим с полной гарантией через несколько месяцев. Но, с другой стороны, отложенное удовлетворение заключалось в возможности выехать из страны. В иерархии целей (установление приоритета целей — другая функция лобных долей) это была высшая цель.

Стратегия эта была не без риска. Отказываясь от получения ученой степени, я просто увеличивал мои шансы на успех, но никоим образом не гарантировал его. Уравнение было слишком смутным для вычисления результата вероятностей с какой бы то ни было степенью точности. В любом случае, оставалась высокая вероятность того, что мне не будет разрешено выехать. При такого рода ситуациях люди на всю жизнь оказывались в подвешенном состоянии. Отказ в их просьбе покинуть страну одновременно означал и отказ в возможности вступить обратно в общее русло советского общества. Их увольняли со службы и они становились пожизненными париями, приговоренными к физической работе на задворках общества. Но именно поэтому ученая степень более не имела значения. Получив отказ на выезд, я буду зарабатывать на жизнь таксистом, — со степенью или без нее.

Кроме того, была и другая причина для отказа от защиты диссертации: оградить моих друзей. Мои профессора будут привлечены к ответственности «за отсутствие политической бдительности», за воспитание будущего «изменника Родины». Как бы странно ни звучал этот жаргон, он действительно употреблялся в официальном политическом дискурсе Советского Союза. Будучи моим учителем, Александр Романович был бы затронут в особенной мере. Этого надо было избежать.

Постепенно в моей голове сформировался план. Я должен каким-нибудь образом уклониться от защиты диссертации. Затем я должен исчезнуть из Московского университета, стараясь, насколько возможно, не привлекать к этому внимания, а также покинуть Москву. Я направлюсь в мой родной город Ригу и найду, по возможности, самую непритязательную работу. Затем, через несколько месяцев или через год, я подам документы на выездную визу. Затем все уже будет зависеть не от меня.

Точное время подачи документов должно было зависеть от неконтролируемых мной факторов. Разрядка набирала силу Генри Киссинджер неоднократно посещал страну. В прессе появлялись намеки на вероятный визит президента Никсона. В этих ситуациях Советы стремились предъявить свое либеральное лицо. Я должен был тщательно спланировать время подачи моих документов, чтобы как можно точнее совпасть с этими событиями. Раздумывая над деталями моего плана, я испытал странное чувство деперсонализации, как будто я разбирался в интриге романа, повествующего о чьей-то чужой жизни. Но это была моя жизнь, и я это сам на свою голову вызвал.

Я старался заметать следы. Не потому, что считал, что в критический момент принятия решения власти не будут знать о моем прошлом. Вы не могли скрыть свои передвижения в Советском Союзе. Куда бы вы не приезжали, вы должны были зарегистрироваться в местной милиции. Внутреннее досье сопровождало каждого советского гражданина, следуя за каждым его перемещением по стране. Но я полагался на безразличие и на фундаментально безмозглую природу советской бюрократии. К 1970-м годам внутри системы осталось очень мало фанатиков. Все решалось по инструкции. Инструкция говорила, что выпускники Московского университета и им подобные являются ценными и им не должен разрешаться выезд. Инструкция также говорила, что дворники, таксисты, продавцы гастрономов несущественны, и им можно разрешить выезд ради внешней поддержки разрядки. Но инструкция ничего не говорила о выпускниках Московского университета, превратившихся в дворников. Моя игра состояла в том, что власти, действуя механически, не будут вникать в мое досье.

В моих расчетах был и другой элемент. Не прибегая к словам, я сообщил властям, что не боюсь их. Добровольно отвергая престиж и возможности моей университетской позиции и приступая к физической работе, я как бы упреждал их. Я самостоятельно принял на себя все то, что они сделали бы мне, если бы я подал заявление на выездную визу, оставаясь в Московском университете. Лишив их средств для ответного удара, я лишил их контроля надо мной. Единственное, что им оставалось, — это посадить меня. Но, не будучи активным диссидентом, я не думал, что это вероятно. Они знали, что чем менее страха я выказывал, тем больше усилий от них потребуется, чтобы запугать меня, заставить отказаться от моего плана. В атмосфере «разрядки» и с их стремлением выглядеть «цивилизованно», они вполне вероятно могли придти к заключению, что не стоило усилий держать меня. Но гарантии не было.

Моим первым побуждением было сесть с Александром Романовичем и раскрыть ему свой план. Но были две веских причины против этого. Хотя я делал все, что в моих силах, чтобы отдалиться от него и таким образом минимизировать любые возможные для него последствия моих действий, я не был уверен в его реакции. Каковы бы ни были его подлинные убеждения, публично он всегда был лояльным, временами — ревностно лояльным, советским гражданином. Было ли это маской, которую осторожность побуждала его не снимать? Действительно ли он верил в то, что говорил? Я подозревал, что на самом деле это было нечто среднее: постоянный сознательный диссонанс между тем, что вы говорили, и тем, что вы чувствовали, было бы слишком тяжело переносить. За многие годы наших близких связей мне ни разу не удалось вызвать Александра Романовича на откровенную политическую дискуссию. Что бы я не пытался ему говорить, его ответ всегда был резкой, почти неистовой «партийной линией». Самое большее, что позволял себе Лурия, раскрывая свое глубоко запрятанное несогласие, было периодическое невнятное ворчание: «Времена сложные, дураков много». То, что вначале было принято им как защитная мимикрия, со временем стало формой «самогипноза».

Ирония в том, что термин «самогипноз» был предложен в 1990 году, наполовину в шутку, не кем иным, как собственной дочерью Лурии Леной за обедом в «Нирване», индийском ресторане с видом на нью-йоркский Центральный парк. Мы говорили о ее родителях, давно умерших, и о других людях их поколения. Как и меня, Лену заинтриговал политический самогипноз как защитный психологический механизм в условиях тирании. Жена Лурии Лана Пименовна была значительно менее подвержена самогипнозу, и на протяжении ряда лет мы с нею много и откровенно разговаривали, о запрещенных предметах.

При такой установке Лурии не было гарантии, что он не сообщит о моих намерениях университетским властям. Согласно правилам, управлявшим системой, именно это и ожидалось от него, и игнорирование правил было бы воспринято как серьезный проступок советского профессора и безупречного члена партии. Будучи информированным о моих планах, университет немедленно избавился бы от меня как от потенциальной обузы. Я бы оказался в невозможном подвешенном состоянии даже до подачи заявления на визу. Это было особенно рискованно. Исключенному из университета по «политической неблагонадежности», мне бы оказалось крайне трудно найти работу — любую работу. В условиях советского государства-мышеловки это было очень опасное состояние. Писаный закон разрешал государству арестовывать и помещать в тюрьму «паразитов» — людей без работы. К этому редко применяемому закону прибегали тогда, когда власти хотели «достать» кого-нибудь — в частности, «политически неблагонадежного» человека, пытающегося покинуть страну. Ради спасения и моего плана, и души моего учителя, я мог только надеяться, что он не сообщит обо мне, но в этом не было гарантии.

И затем была другая, менее эгоистичная причина не раскрываться Александру Романовичу. Попросту говоря, я боялся, что шок от новости о моих планах может вызвать инфаркт прямо на месте. У него было слабое сердце, и внутренний страх перед государством мог привести к эмоциональной реакции, несоразмерной с реальной ситуацией. В любом случае, для Александра Романовича было лучше не знать о моих намерениях. Только немногие знали о них. Все это были доверенные друзья, несмотря на их очень разные убеждения и происхождение.

И я решился прибегнуть к «спасительной лжи». Отмена уже назначенной защиты диссертации была неслыханным делом. Я сочинил историю о неотложной медицинской проблеме в семье и острой необходимости немедленно получить работу. Мой «официальный» план состоял в том, чтобы вернуться в Ригу, получить работу, поддержать мою семью, пока «кризис» не будет позади, а затем вернуться для защиты — через полгода или год, как повезет. Лурия был обеспокоен моей историей, но мощным усилием мне удалось настоять на своем. Мне удалось отделиться от университета, не раскрывая, и тем самым не ставя под угрозу, мои планы.

Я приехал в Ригу и начал искать работу. Это оказалось очень сложно, так как я, очевидно, был сверхквалифицирован для работ, на которые претендовал. В итоге я был принят санитаром в городскую больницу — самая низшая должность. Я был приписан к отделению реанимации. Пациенты — жертвы дорожных аварий, передозировок, ножевых ранений, изнасилований — раскрыли передо мной новую перспективу города, в котором я родился.

Пациенты привозились «скорой помощью» в течение ночи. Я приходил на работу к шести часам утра, и к этому времени некоторые из них были уже мертвы. Определять мертвецов, лежавших на грязных кроватях, и считать их было первым пунктом моего распорядка дня. В среднем их было шесть или семь. Моя обязанность состояла в том, чтобы доставлять трупы в морг. Я переносил их на ручных носилках с моим «партнером» Марией.

Мария была беззубой, постоянно пьяной женщиной, выглядевшей шестидесятипятилетней, хотя ей было около сорока. Ее умение материться приводило в трепет. В те дни я сам не стеснялся в выражениях, однако был посрамлен ее виртуозностью. Приходя утром на работу, она проверяла медицинские автоклавы в поисках спирта, применявшегося для стерилизации медицинских инструментов. Это был ее завтрак. К семи часам утра, когда мы были готовы к переноске трупов, она бывала уже настолько пьяной, что едва могла ходить. Она запиналась, спотыкалась и иногда падала. Тогда мне приходилось иметь дело с двумя трупами, — одним настоящим и одним временным.

Остальные мои обязанности были сравнительно тривиальными: переноска бутылок с лекарствами, протирка полов, перевод пациентов — все это обычные вещи, выполняемые санитарами по всему миру. Это была сюрреальная ситуация. Но после месяцев крайнего умственного напряжения, связанного с принятием критических решений (такую вещь как когнитивное напряжение я испытал тогда впервые в жизни), это было спокойствие, перерыв, подобие стабильности, хотя весьма хрупкой и странной. В течение нескольких следующих месяцев, пока я не подам на визу, не было необходимости принимать критические решения. А если я подам — меня не уволят. Не с этой работы! Я давал отдых моим лобным долям.

В определенный момент я подал документы на выездную визу и несколькими месяцами позже был вызван для получения ответа. Он был благоприятным. Я был свободен выехать. Перед женщиной в форме, которая сообщила мне эту новость, лежало мое дело. Она просмотрела его и воскликнула с изумлением: «Они выпускают вас — с вашей биографией!» Я просто пожал плечами. В ее голосе не было возмущения, просто озадаченность. Это было не ее решение и она не беспокоилась. Внутри системы осталось мало фанатиков. Когда я шел по улице, я снова почувствовал деперсонализацию, как если бы это случилось не со мной, а с кем-то другим, за кем я наблюдаю со стороны.

Я полетел в Москву попрощаться. Как сотни раз до этого, мы сидели вместе за массивным античным письменным столом с медными львиными головами в кабинете Лурии. Прошло два года после нашей прогулки по Старому Арбату. Мы, Александр Романович и я, говорили много — часов шесть, семь или больше. Лана Пименовна подавала чай и временами присоединялась к нам. Лурия не был обижен моей «спасительной» ложью. Он чувствовал облегчение от того, что был освобожден от всего этого дела. В итоге он сказал: «Я не одобряю того, что ты делаешь, но я благодарю тебя за то, как ты это сделал». Подразумевалось, что я никогда не смогу контактировать с ним из-за рубежа, я был теперь персона нон грата. Этому нашему разговору суждено было стать последним. Три года спустя Александр Романович умер.

А я приехал в Соединенные Штаты и начал с самого начала. Интеллектуальная и стилистическая связь, соединяющая ученика с учителем, была прервана, и на моей новой родине я обнаружил, что должен полагаться на самого себя. Это делало жизнь более тяжелой вначале, но в ретроспективе оказалось более удовлетворяющим. Однако преемственность была сохранена благодаря многочисленным и сохраняющимся нитям влияния моего учителя, которые до сих пор пронизывают мою карьеру как очевидными, так и более незаметными путями. Прошло ровно 27 лет после того нелегкого прощания. Мой интерес к лобным долям был заложен Александром Романовичем и остался среди наиболее устойчивых тем моей карьеры. И поэтому эта книга написана в память об Александре Романовиче Лурия — человеке, который повлиял на мою жизнь определяющим образом, — и о сложных временах, когда его карьера кончалась, а моя началась.

3. Главный управляющий мозга: лобные доли с первого взгляда

Многогранность лидерства

Они приезжают на работу в лимузинах с затемненными стеклами; они поднимаются в персональных лифтах на верхние этажи корпоративных штаб-квартир; их зарплаты — за пределами воображения среднего человека. Неформальный обзор гласит, что в среднем они на несколько дюймов выше большинства из нас. Окутанные тайной и рассматриваемые с благоговением, они являются главными управляющими (CEO) Америки.

Севернее от стоящих в центре Манхеттена небоскребов — штаб-квартир корпораций, — в Карнеги-Холле взъерошенный дирижер репетирует с оркестром. Несколькими кварталами южнее, в театральной зоне Бродвея, нетерпеливый режиссер пытается заставить актеров понять его интерпретацию известной пьесы. Кажется, что у них мало общего с корпоративным бароном, но они выполняют схожие функции. На взгляд наивного наблюдателя, главный управляющий не производит продукт компании, так же как дирижер сам не производит музыки, а режиссер не играет на сцене. Однако они направляют действия тех, кто производит продукт, исполняет музыку, играет в пьесе на сцене. Без них не было бы ни продукта, ни концерта, ни спектакля.

Роль лидера, состоящая в том, чтобы направлять действия других людей вместо того, чтобы действовать самому, развилась в обществе сравнительно поздно. Ранняя история музыки не содержит упоминаний о дирижере, как нет упоминаний о режиссере в древнегреческом театре. Военные действия в древности были столкновением двух орд, где каждый воин бился за себя; генерал появился тысячелетиями позже. И только в весьма недавней истории боевых действий высший военачальник перестал воодушевлять войска своим личным мужеством на передовой, руководя битвой из тыла1.

Функция лидерства приобретает особый статус и становится самостоятельной только в том случае, если размер и сложность организации (или организма) превышает некий порог. Но если функция лидерства кристаллизуется в специальной роли, мудрость лидерства состоит в том, чтобы поддерживать деликатный, динамический баланс между автономией частей организма и контролем за ними. Мудрый лидер знает, где надо включиться и навязать свою волю, и где надо отступить на задний план и дать своим помощникам возможность проявить инициативу.

Роль лидера не всегда четко определена, но она всегда решающая. Когда лидер ошибается, пусть даже на краткое время, наступает катастрофа. Оркестр сбивается в какофонию, корпоративное принятие решений приостанавливается, а великая армия начинает спотыкаться. Фактически, некоторые историки приписывают решающее поражение «Великой армии» Наполеона при Ватерлоо ослабленному лидерству императора вследствие обострения хронической болезни2.

Роль лидера является решающей, но трудноуловимой. Я вспоминаю, как маленьким мальчиком я спрашивал, зачем требуется оркестру этот смешной человек за пультом, размахивающий руками, — ведь он же не добавляет ничего слышимого к музыке, порождаемой передо мной. И я вспоминаю трехлетнего сына моего друга, который описывал работу своего отца следующим образом: «сидит в кабинете и затачивает карандаши» (его отец был деканом большого факультета в одном из ведущих университетов).

Подобным образом, тексты ранней неврологии содержали детально разработанные описания ролей, которые играли другие части мозга, но едва ли упоминали лобные доли даже в сносках. Это вело к выводу, что лобные доли присутствовали там большей частью для декоративных целей. Неврологам потребовалось много лет, чтобы только начать признавать важность лобных долей для когнитивной деятельности. Но когда в итоге это произошло, возникла картина чрезвычайной сложности и изящества. Приступим к ее рассмотрению.

Пульт управления мозга

Человеческий мозг — наиболее сложная естественная система в известной нам Вселенной; его сложность соперничает и, возможно, превосходит сложность наиболее многогранных социальных и экономических структур. 1990-е годы были объявлены Национальными Институтами Здоровья десятилетием мозга. Подобно тому, как первая половина двадцатого столетия была эпохой физики, а вторая половина двадцатого столетия — эпохой биологии, так начинающееся двадцать первое столетие является эпохой науки о мозге и психике.

Подобно большой корпорации, большому оркестру или большой армии, мозг состоит из различных компонентов, выполняющих различные функции. И подобно этим крупномасштабным человеческим организациям, мозг имеет своего главного управляющего, своего дирижера, своего генерала: лобные доли. Точнее, эта роль возложена только на часть лобных долей, на так называемую «префронтальную кору». Однако для краткости используется и термин «лобные доли».

Подобно ролям выдающихся лидеров в человеческом обществе, лобные доли появились поздно. В ходе эволюции их развитие стало ускоряться только начиная с больших приматов. Вместилище интенциональности, предвидения и планирования, лобные доли являются наиболее специфически «человеческим» из всех компонентов человеческого мозга. В 1928 году невролог Тилни предложил рассматривать всю человеческую эволюцию как «эпоху лобных долей»3.

Подобно функциям главного управляющего, функции лобных долей не поддаются простому определению. Они не заняты какой-то одной легко обозначаемой функцией. Пациент с заболеванием лобных долей сохранит способность двигаться, использовать язык, распознавать объекты и даже запоминать информацию. Но подобно армии без командира, с потерей лобных долей познавательная деятельность дезинтегрируется и, в итоге, распадается. В русском языке есть выражение «без царя в голове». Это выражение могло бы быть специально придумано для описания того, как повреждение лобных долей воздействует на поведение.

Более того, если царской метафоры недостаточно, лобные доли наделялись ореолом божественности. В своем примечательном культурно-нейропсихологическом эссе Джулиан Джейнс выдвигает идею, что внутренние управляющие команды первобытный человек ошибочно принимал за голоса богов4. Таким образом, получается, что зарождение управляющих функций на ранних стадиях человеческой цивилизации могло быть ответственным за формирование религиозных верований.

Историки искусства заметили любопытную деталь в «Сотворении Адама», грандиозной фреске Микеланджело на плафоне Сикстинской капеллы. Мантия Бога определенно имеет форму, соответствующую очертаниям мозга, его ноги покоятся на стволе мозга, его голова обрамлена лобными долями. Палец Бога, указывающий на Адама и делающий его человеком, проецируется от префронтальной коры. По словам Джулиуса Мейер-Грефе, «в пальце Бога, вызывающего Адама к жизни, больше гения, чем во всем творчестве любого из предшественников Микеланджело»5. Никто не знает, была ли эта аллегория намеренной со стороны Микеланджело, или же этот образ является совпадением; вполне может быть, что верно последнее. Но едва ли можно представить себе более мощный образ глубоко очеловечивающего эффекта лобных долей. Лобные доли поистине являются «органом цивилизации».

Поскольку лобные доли не привязаны ни к какой отдельной легко определяемой функции, ранние теории организации мозга отрицали какую-либо их важную роль. Фактически лобные доли были известны как «бездействующие доли». В последние десятилетия лобные доли попали в фокус интенсивных научных исследований. Но наши попытки понять функции лобных долей, и в особенности префронтальной коры головного мозга, все еще в значительной степени не завершены, поэтому при отсутствии точных понятий мы часто прибегаем к поэтическим метафорам. Префронтальная кора играет центральную роль в формировании целей и задач, затем в разработке планов действий, требующихся для достижения этих целей. Она выбирает когнитивные умения, требующиеся для воплощения планов, координирует эти умения и применяет их в правильном порядке. Наконец, лобная часть коры головного мозга ответственна за оценивание наших действий как успеха или неудачи относительно наших намерений.

Познавательная деятельность человека направлена вперед, она скорее проактивна, чем реактивна. Ею движут цели, планы, стремления, амбиции и мечты, и все они относятся к будущему, а не к прошлому. Эти когнитивные способности зависят от лобных долей и развиваются с ними. В широком смысле лобные доли являются механизмом, с помощью которого организм освобождает себя от прошлого и проецирует в будущее. Лобные доли наделяют организм способностью строить нейронные модели событий как предварительное условие того, чтобы эти события состоялись; модели чего-то, что еще не существует, но что вы хотите осуществить.

Вызывая в воображении внутреннее представление будущего, мозг должен обладать способностью брать определенные элементы прошлого опыта и преобразовывать их таким способом, который — взятый в целом — не соответствует никакому прежнему опыту. Чтобы совершить это, организм должен выйти за пределы способности формировать внутренние представления, модели внешнего мира. Он должен приобрести способность манипулировать и трансформировать эти модели. Как сказал мой друг, одаренный математик, организм должен выйти за пределы способности видеть мир через умственные представления, он должен приобрести способность работать с ментальными представлениями. Одна из фундаментальных отличительных черт человеческой познавательной деятельности — систематическое создание орудий — можно сказать, зависит от этой способности, так как орудие не существует в готовой форме в естественном окружении и должно быть порождено в воображении, прежде чем будет сделано. Идя еще дальше, развитие нейронной системы, способной к созданию и сохранению образов будущего, — лобных долей, — можно рассматривать как необходимое предварительное условие для производства орудий, и, таким образом, для появления человека и начала человеческой цивилизации, как она обычно определяется.

Более того, порождающая мощь языка, ведущая к созданию новых конструктов, вероятно также зависит от этой способности. Способность манипулировать внутренними представлениями и рекомбинировать их решающим образом зависит от лобной части коры головного мозга, и возникновение этой способности идет параллельно эволюции лобных долей. Если существует такая вещь как «языковой инстинкт»6, он вероятно связан с появлением на поздней стадии эволюции функциональных свойств лобных долей.

Таким образом, приблизительно одновременное развитие управляющих функций и языка было крайне благоприятным для адаптации. Язык предоставлял средства для создания моделей, а управляющие функции — средства для манипулирования с моделями и проведения операций над ними. Перефразируя это на языке биологии, возникновение лобных долей было необходимо для использования присущей языку генеративной способности. С точки зрения сторонников качественных разрывов как ведущего фактора эволюции, соединение развития языка с управляющими функциями могло быть определяющей силой, стоящей за квантовым скачком, ознаменовавшим возникновение человека.

Из всех психических процессов формирование целей наиболее субъектоцентрично. При целеполагании речь идет о том, что «мне нужно», а не о том, что «правильно». Поэтому возникновение способности формулировать цели безусловно должно было быть привязано к возникновению ментальных представлений о Я. Не удивительно, что возникновение самосознания также сложным образом привязано к эволюции лобных долей.

Все эти функции могут пониматься скорее как метакогнитивные, чем когнитивные, ибо они не относятся к какому-нибудь отдельному психическому умению, а предоставляют всеобъемлющую организацию их всех. По этой причине некоторые авторы описывают функции лобных долей как «управляющие функции» по аналогии с корпоративными главными управляющими. Я нахожу аналогию с дирижером оркестра еще более просветляющей. Но чтобы полностью оценить функции и ответственность дирижера, мы вначале должны узнать больше об оркестре.

Пульт управления мозга

Человеческий мозг — наиболее сложная естественная система в известной нам Вселенной; его сложность соперничает и, возможно, превосходит сложность наиболее многогранных социальных и экономических структур. 1990-е годы были объявлены Национальными Институтами Здоровья десятилетием мозга. Подобно тому, как первая половина двадцатого столетия была эпохой физики, а вторая половина двадцатого столетия — эпохой биологии, так начинающееся двадцать первое столетие является эпохой науки о мозге и психике.

Подобно большой корпорации, большому оркестру или большой армии, мозг состоит из различных компонентов, выполняющих различные функции. И подобно этим крупномасштабным человеческим организациям, мозг имеет своего главного управляющего, своего дирижера, своего генерала: лобные доли. Точнее, эта роль возложена только на часть лобных долей, на так называемую «префронтальную кору». Однако для краткости используется и термин «лобные доли».

Подобно ролям выдающихся лидеров в человеческом обществе, лобные доли появились поздно. В ходе эволюции их развитие стало ускоряться только начиная с больших приматов. Вместилище интенциональности, предвидения и планирования, лобные доли являются наиболее специфически «человеческим» из всех компонентов человеческого мозга. В 1928 году невролог Тилни предложил рассматривать всю человеческую эволюцию как «эпоху лобных долей»3.

Подобно функциям главного управляющего, функции лобных долей не поддаются простому определению. Они не заняты какой-то одной легко обозначаемой функцией. Пациент с заболеванием лобных долей сохранит способность двигаться, использовать язык, распознавать объекты и даже запоминать информацию. Но подобно армии без командира, с потерей лобных долей познавательная деятельность дезинтегрируется и, в итоге, распадается. В русском языке есть выражение «без царя в голове». Это выражение могло бы быть специально придумано для описания того, как повреждение лобных долей воздействует на поведение.

Более того, если царской метафоры недостаточно, лобные доли наделялись ореолом божественности. В своем примечательном культурно-нейропсихологическом эссе Джулиан Джейнс выдвигает идею, что внутренние управляющие команды первобытный человек ошибочно принимал за голоса богов4. Таким образом, получается, что зарождение управляющих функций на ранних стадиях человеческой цивилизации могло быть ответственным за формирование религиозных верований.

Историки искусства заметили любопытную деталь в «Сотворении Адама», грандиозной фреске Микеланджело на плафоне Сикстинской капеллы. Мантия Бога определенно имеет форму, соответствующую очертаниям мозга, его ноги покоятся на стволе мозга, его голова обрамлена лобными долями. Палец Бога, указывающий на Адама и делающий его человеком, проецируется от префронтальной коры. По словам Джулиуса Мейер-Грефе, «в пальце Бога, вызывающего Адама к жизни, больше гения, чем во всем творчестве любого из предшественников Микеланджело»5. Никто не знает, была ли эта аллегория намеренной со стороны Микеланджело, или же этот образ является совпадением; вполне может быть, что верно последнее. Но едва ли можно представить себе более мощный образ глубоко очеловечивающего эффекта лобных долей. Лобные доли поистине являются «органом цивилизации».

Поскольку лобные доли не привязаны ни к какой отдельной легко определяемой функции, ранние теории организации мозга отрицали какую-либо их важную роль. Фактически лобные доли были известны как «бездействующие доли». В последние десятилетия лобные доли попали в фокус интенсивных научных исследований. Но наши попытки понять функции лобных долей, и в особенности префронтальной коры головного мозга, все еще в значительной степени не завершены, поэтому при отсутствии точных понятий мы часто прибегаем к поэтическим метафорам. Префронтальная кора играет центральную роль в формировании целей и задач, затем в разработке планов действий, требующихся для достижения этих целей. Она выбирает когнитивные умения, требующиеся для воплощения планов, координирует эти умения и применяет их в правильном п

2015-10-13

2015-10-13 243

243